作家肖克凡

记忆深处的粮食

文丨肖克凡

谈起吃的话题,中国人首先会想到“粮食”。记忆深处泛起的则是“粮食定量”年代的涟漪。

关于造成“三年自然灾害”粮食短缺的主因,如今有的说是天灾,有的说是人祸。我的童年恰恰处于“三年自然灾害”期间,粮食不够吃的,国家只得对城市居民实行定量供给,不同的人,有着不同的定量。

不过那时城市生活还是明显强于农村的,我没听说身边有谁饿死。我对粮食定量的记忆,是在1961年进入鞍山道小学读书。

记得我听到家长说,“这孩子上学了,应该去长粮食了。”

人的不同年龄阶段,有着不同的粮食定量。我从学龄前儿童成长为小学生,遵照国家规定提高每月粮食定量。家长所说的“长粮食”并不是让地里长出粮食。从学龄前儿童变成小学生,好像粮食定量从每月12斤涨到14斤,也可能是16斤。我记不清了。

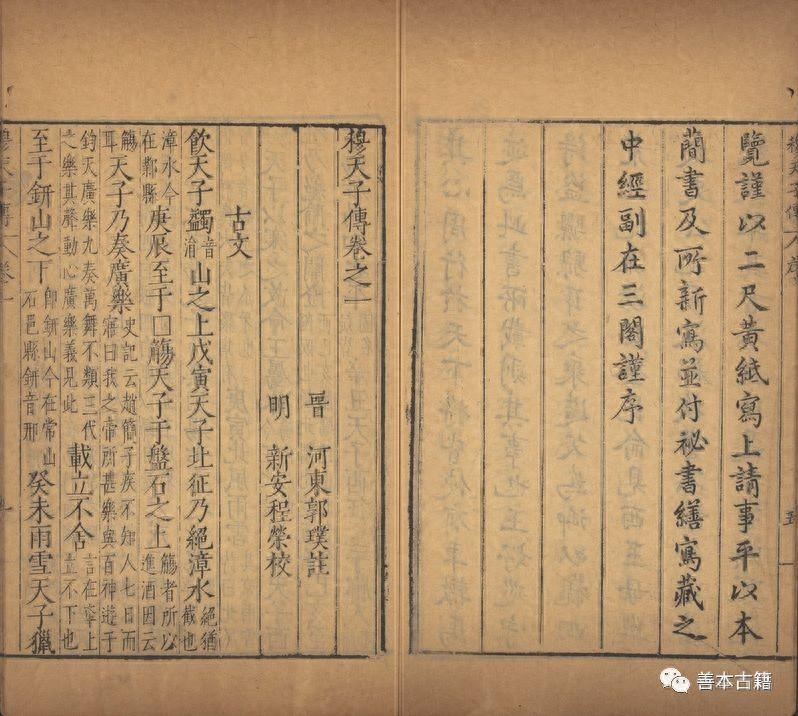

天津老照片:“粮本儿”

成年人的每月粮食定量,不同的工作性质或不同的劳动岗位,各不相同。体力劳动者高,脑力劳动者低。天津的家庭妇女不外出工作,粮食定量由街道评定。记得我祖母被定为每月29斤,她认为不公平就跟街道干部吵了架。因为她看到邻里有人被评为30斤。

当年国家实行粮食定量供应,召开各级干部会议传达文件精神,并且要求与会者严格保密。据说有的干部将粮食定量的消息透露给家人从而造成抢购,这样的干部后来受到组织处分,譬如开除党籍什么的。

城市居民的定量粮食供应,以月为单元,一个家庭拥有一个购粮簿,天津人简称“粮本儿”,全体家庭成员的粮食定量写在这个购粮簿上,按月供应。每月凭“粮本儿”购粮。民以食为天,何况是口粮。“粮本儿”在天津市民家庭的重要性,可想而知。

二十世纪九十年代我曾在短篇小说《孩儿戏》里写到一个家庭丢失“粮本儿”,全家口粮被别人盗买所造成的悲剧。我记得还有一个小说家写过《狗日的粮食》。我认为文学作品不仅具有审美功能,它还可以记载历史教科书里不屑记载的人类生活镜像,包括诸种日常生活的琐细。

那时候“粮本儿”的功能不可小觑。它不仅具有市民家庭合法购买定量粮食的功能,同时起着“双向调节粮食流向”的作用。

例如一个人清晨从市区前往塘沽办事,中午在饭馆吃饭不光付钱还要付粮票。他事先就要凭“粮本儿”去粮店取出粮票,否则外出就要饿肚子。你取了几斤粮票,粮店便从“粮本儿”里核减掉你的几斤粮食,这叫“取粮票”。

同理,你将手里的粮票交回粮店,这叫“上粮票”,你交回几斤粮票,粮店便在你家“粮本儿”里核增几斤粮食。

天津城市家庭供粮总量由粗粮和细粮组成。同样,粮票也有粗粮票和细粮食两种。出门在外,粗粮票买棒子面窝头,细粮票可以买白面馒头吃。唯一例外是天津市民可以用粗粮票买点心。无论小八件还是糟子糕,都可以用粗粮票在糕点店买点心。如今想来,这样的规定颇具人道主义色彩。当然,当时大多数天津市民家庭还是吃不起糕点的。点心铺有时出售点心渣子。我不记得买点心渣子要不要粮票。好像不要。

假如你去北京或外省,那么就要拿着“粮本儿”到粮店取全国通用的“全国粮票”。如果你取额度较大的全国粮票,还要交还相等额度的油票。这种油票不是如今加油站的汽油票,它是当时的食油票。因为你到外地饭馆吃饭“全国粮票”里是含有食油的。你从天津领走含有食油的“全国粮票”,当然要交回天津市民的食油票。这种精细的核算功能,体现着计划经济年代的点滴公平。当年“粮本儿”具有的双向调节功能,堪称计划经济时代的伟大创举。

“三年自然灾害”后期,紧张局面渐缓,天津出现“议价食品”不收粮票,比如议价点心和议价奶糖,还有议价果子饼。但这种议价食品比较贵。议价点心被称为高级点心。有民间歌谣云:“高级点心高级糖,高级老头儿上高级茅房。”

然而,议价食品毕竟超越了粮食定量的限制,让人们有了些许自由度。如今我们得知这种粮食政策的松动,正是刘少奇主政的产物。

那时候,粮店的粗粮供应通常是玉米粉,天津人叫它“棒子面”。我记得1961年粗粮配比里还包括黑荞麦面和麸子,后来度过“三年自然灾害”,经济形势有所好转,这两宗就没了。

天津市民的细粮供应是小麦面粉,我至今清楚地记得它的价格:一毛八分五。这是“标准粉”,高档的叫“富强粉”,价格稍贵,只有过春节时每人供应一斤,让全家过年包饺子用。这是政府的德政。

尽管经济形势有所好转,天津市很多家庭的粮食仍然不够吃,没到月底粮食就光了,堪称如今“月光族”的先祖。官方为了顺应“寅吃卯粮”的客观现实需要,只得规定每月25号为“借粮日”,就是从25号即可购买下月的定量粮食。于是,每月25号就成下月的1号,这天一大早儿人们就去粮店门前排队,等待粮店开门成为特殊年代的城市景观。

规定每月25号为借粮日,有的家庭粮食还是不够吃的,于是就出现了非法倒买倒卖粮票的地下市场——“黑市”。尽管警方重拳打击,依然屡禁不止。因为人是要吃饭的。

我记得进入二十世纪七十年代,天津仍然是中国第二大城市,市民粮食供应优于首都北京。天津市规定在40%的粗粮指标里,每人每月可以购买7斤籼米。如此折算,天津市民每月的粗粮比例大幅降低,等于吃不到很多棒子面了。白面加大米。那时候身为天津人的自豪感,或多或少跟这7斤大米指标有关。每逢借粮日,一大早儿排队的很可能还会买到比籼米更好的粳米,这便大喜过望了。尤其每逢过春节,粮店还每户家庭供应三斤小站稻,天津人就更高兴了。因为中国只有天津出产小站稻,所以天津人历来有吃米饭的习惯。北京没这习惯。北京人吃炒疙瘩。

天津人对粳米的记忆很深,然而天津人将“粳”字读为“梗”音。这也是天津方言的特色吧。

天津老照片:七十年代街景

公元1968年深秋我从小学升入初中,又该“长粮食”了。全班评议粮食定量,我被评为32斤。也有男生被评为31斤,女生普遍被评为30斤。两年后初中毕业,我分配到工厂成为铸造车间造型工,粮食定量升为每月48斤。这属于重体力劳动,我早餐半斤大饼四根油条两碗豆浆,午饭八两猪肉包子。这种饭量接近无产阶级革命事业接班人水平了。

随着国家经济形势改观,人们能够吃饱饭了,计划经济年代的粮食政策依然不改。记得二十世纪八十年代我就职某工业局机关,有时下厂检查工作在职工食堂吃客饭,每餐要交半斤粮票五角钱的。多年后我在电视新闻里看到某位领导,猛然想起当初下厂找我借半斤粮票未还。当然这是笑谈。

进入改革开放年代,人们肚里有了油水,主粮吃得少了,粮票也渐渐淡出人们生活。起初,早晨购买油条没带粮票,一两粮票按二分钱折算。后来也没听到政府发布废止粮票的号令,粮票就退出我们的日常生活了。如今,我们只能在古董市场和收藏爱好者那里看到老版粮票。

粮票,象征着计划经济模式下的粮食定量供应政策。时光流水,换了人间。粮票已然成为我们历史文化符号,必然进入那座中国人民日常生活博物馆,告诫人们不要忘记过去。

写作此文之时,我耳畔响起远在天堂的祖母的声音:“小孩儿吃饭不要剩碗底子!”这是家教,使我从小知道珍惜粮食,至今吃饭碗里不剩米粒。

可是,如今很多人吃饭不用碗了,改用餐盒。这便是时代变迁。

天津老照片:六十年代小学生

青春野史

文丨肖克凡

我报考小学是1961年。此前的1960年我去报考了,人家说年龄不够明年再来吧。我惦记了一年,转年又去考了。

我从小就是个规矩孩子,记得回答招考老师提问时,主动双手背后端坐桌前,仿佛已经是个标准小学生了。

入学考试挺严格的。记得老师问罢“一个木块有几个面”之后,话题一转,问我中国共产党主席是谁?

她话音落地,我脱口答道:毛泽东!小小年纪声音却很响亮。就这样我被录取了,并被指定为班主席(就是现在的班长),提干了。我敢断定,这一切都与我准确无误流利响亮地回答了考场的重大提问有关。但毛泽东永远也不会知道,在他的六亿五千万子民之中,一个七岁的小男孩能够进入那所全市著名的小学读书,与他有关。

那时候粮食已经不够吃了。不过城市生活还是强于农村的,没听说饿死谁。如果我没有记错的话,我报考小学后每月粮食定量涨到18斤,若干年后涨到26斤——我的体型已然显出豆芽菜趋势。

我家住的地方,旧时属于日租界,鞍山道曾经叫宫岛街。我家住在宁夏路,曾经叫石山街。相邻的陕西路,曾经叫须麿街。天津日租界的民居,有日式的,进门就是榻榻米,也有西式改良的楼房。

我报考的天津市和平区鞍山道小学是一所著名小学。后来读了松本正雄的回忆文章,才知道它曾经是日本第一小学。鞍山道小学的对面是座大宅院,两扇大门常年紧闭,看着很神秘。长大之后我才知道它叫静园,乃是末代皇帝溥仪从天津逃往“满洲”之前的住所。后来我写小说,还写了这座大宅院以及日本华北驻屯军特务机关长土肥原贤二。

倘若沿着鞍山道(宫岛街)向东行走,路南还有“张园”,当年孙中山来津下榻处,逊帝溥仪也曾在那里居住。再向东走,路北那座大洋楼是段祺瑞公馆,继续向东则是日租界大和公园旧址,当年日本神社和战争纪念碑遗迹犹存,改朝换代成为中国人民解放军的驻地。日租界很多事情是我后来知道的,当时只知道三面红旗:总路线,大跃进,人民公社。当然还有“节粮度荒”,苏联人逼债,全国人民勒紧裤带给老大哥还贷。

节粮度荒年代,吃东西要用粮票。有一种玉米面饼子名字取得特别好听,叫两面焦。多年后我打听两面焦的下落,很多人都不记得。天津有俗语:记吃不记打。可惜我们连吃都不记得。可见人类的健忘症,挺严重的。

鞍山道小学是座名校,新中国初期叫“第一区中心小学”简称“一区小”。中苏友好期间,鞍山道小学与苏联列宁格勒一所十年一贯制学校是友好学校。中苏学生之间经常书信往来。记得邻家姐姐用中文给苏联友好学校学生写信,我问她苏联学生看得懂中国的方块字吗?她怔了怔,思忖着说可能看得懂吧。

我被鞍山道小学录取了。学校给新生们发了标志,要求开学那天佩戴胸前,这样就不会乱了套。我是一年五班,胸前标志是个纸剪的五角星,粉红色。这五角星标志,老师一看便知道我是一年五班新生。别的班的新生佩戴何种标志,我不知道。假若有一年十八班,我敢断定那纸剪的标志不会是章鱼。

开学第一天我即被宣布为“班主席”,就是现在的班长。那时候的称谓与如今不尽相同,譬如教师办公室叫“预备室”,传达室人员叫“工友”,放学回家组成“路队”,寒暑假期间传递学校紧急通知的线路叫“联络网”……

至于为何开学当天我即被册封“班主席”,于今原因不明。总之,我八岁就进入“官本位”状态了。

于是,我成了个颇为自信的小学生,不懂得什么叫自卑。

天津老照片:街景

小学适逢经济极端匮乏时期,不光缺粮,就连小学新生的书包与铅笔盒也无处去买。我使用的铁皮铅笔盒是母亲同事儿子的。方老师的儿子进了“少年管教所”,他的钻笔盒自然留在家里。我继承了这只颇有来历的铅笔盒,看到背面铁皮被那个“少年犯”刻了句脏话,我只得用刀子刮掉,以此净化心灵。

有的同学以医用注射剂的包装盒充当铅笔盒,边角用橡皮膏粘牢。相比之下,我的铁皮铅笔盒还是符合班主席身份的。

这只少年犯的铁皮铅笔盒陪伴我两年,直到国家经济好转我买了新的,它才退役。此间,我不时产生惶恐心理:少年犯若提前获释就要将他刻有脏话的铁皮铅笔盒追讨回去。

国家经济实在困难。城市文具店出售的木杆铅笔表面没有喷漆——半成品就卖到学生们手里。我记得有次算数课考试,油印卷子是浅褐色草纸的,其中可见草梗儿与苇皮儿。我同座的女生方红用橡皮去擦错字,那草纸卷子竟然煎饼似地开裂,吓得她哭了起来。后来“文革”爆发,方红父亲是天津钢厂中板分厂总工程师,造反派说他家暗藏美军卡宾枪,令人啼笑皆非。

深秋时节,学校的卫生老师走进教室,这是个文雅的女士。她依次去摁学生们的脑门儿。凡是一摁一个坑儿的,就叫浮肿。我们一年五班有三个男生两个女生被卫生老师叫走了,看着好像犯了什么错误。

学校给这三个男生两个女生各自发了二斤黄豆,叮嘱他们回家煮熟了吃。一个名叫郭庆来的男生,父母双亡,跟随叔婶生活,住万全道的胡同里。他用褐色灯芯绒帽子盛着黄豆回家去了。据说婶母也有一堆孩子,不知道那帽子黄豆能否吃到郭庆来嘴里。后来的日子里,郭庆来依然浮肿而且脸蛋儿总是很脏,使人想起电影《渔光曲》里的小猴儿。期末考试后,我再也没见郭庆来前来上学。

这些年我经常想起郭庆来,他不会被饿死吧?记得我曾经在陕西路早点部看到他在舔碗,伸出细细的舌头舔食别人吃罢的豆腐脑或面茶的残渣。

尽管普遍营养不良,我们一年五班期未依然被评为优秀班集体,我作为班主席代表全班登台领奖。发奖后全校联欢演出文艺节目,我才知道我们班的两个男生是天津人民广播电台童声合唱团的成员。

升入小学二年级,我们变成二年五班,却被集体迁往附近的西藏路小学,改称二年四班。我则成为二年四班少先队的中队主席,属于中层干部吧。升到三年级我佩了“三道杠”,成为西藏路小学的大队副主席。多年后我在一篇文章里这样写道:“我的官运似乎都在小学三年里享尽了,可谓少年得志。”

西藏路小学距离墙子河不远。墙子河是清朝守将僧格林沁防备捻军下令开挖的护城河。那座黄墙绿瓦的起脊式建筑是日租界武德馆,看着特别结实。

如今这座日本武德馆仍然完好无损地站立在原地,含蓄地流露着武士道精神。那条墙子河道则成了天津地铁2号线。天津城建总体规划利用旧有河道改造成为城市地铁,我将这种现象写进中篇小说《赵浦的桥》,发表在《收获》杂志,被“北大评刊”评价为“一部陈旧的小说”。由此看来,我的怀旧情绪将我的小说文本浸染成故纸了。

西藏路小学前身是一座工人夜校,我记得桌椅上印着此类字样。这座小学附近有天津轮胎厂和天津钟表厂(它是恒大卷烟厂旧址),平时可见上班下班的工人们一个个精神饱满的样子。那时工人阶级很受尊重,尤其背带裤和套袖,都是劳动光荣的象征。

小学三年级全校少先队员“六一”集会,借用天津轮胎厂大礼堂。我和杨永宪同学登台演唱刊登在《中国少年报》上的长篇对口快板书《看汽车》。我手持竹板儿扮演爷爷,嘴唇上还贴了一撮胡子。

就这样,我基本克服了说话口吃的痼疾。一个有着“结巴历史”的小男孩儿成年之后竟然给人以伶牙俐齿的印象,比如作家何申就称我为“大筛手”。

读到小学五年级,“文革”爆发。我从一个胆小男孩儿变成一个胆大妄为的半大小子。我攒了三块五毛钱买了一张汽车月票,进入漫游生活。那时天津市区有二十六条公共汽车线路,几乎没有我不曾抵达的地方。我小小年纪便成为这座城市的“活地图”。一位邻居叔叔向我打听纺织机械厂在哪里,我脱口回答道:“万柳村大街!乘坐七路公共汽车就到了。”

到了“复课闹革命”的一九六八年十一月,我们“小升初”被“一锅端”升入当时的“抗大红一中”。我们这届学生分别来自哈尔滨道小学和山西路小学以及西藏路小学,为了一个共同的革命目标走到一起来了。我在六连二排。那时候无论工厂学校都实行军事建制。所谓排长就是过去的班长。

天津“抗大红一中”坐落在和平区哈尔滨道上,“文革”之前叫“女四中”,最早则是法租界的教会学校“圣若瑟女中”,属于天主教派。

我们进校首次参加全校批斗会,这好像是送给我们新生的见面礼。一大批“牛鬼蛇神”被押上台来,颇有集体亮相的意味——其中就有著名女教育家黄肖兰和王雅子。

第二次参加的是全校文艺演出大会,一队身穿绿军装打着腰鼓的革命师生走上台来,齐声高唱“战斗号角震天地,革命人民齐奋起……”领舞的是身材苗条的崔老师。

由于“抗大红一中”以前是女中,处处遗留着与女性有关的物品,比如女子体操器械平衡木,还有女子垒球手套。有关男性的场所则很少。入学之后几天里,每逢课间休息男厕所门前便排起长队,一个个男生表情紧张仿佛抢购紧俏商品。于是学校只得在每层楼选一间教室改建为男厕所。我记得男厕所的门窗都是“圣若瑟女中”时期的建造,活契的百叶窗以及法式黄铜窗锁,改成厕所挺可惜的。

从前,女四中有位语文老师名叫薛雪,她是诗人兼小说家,发表了大量文学作品。早在我们进校前的“文革”初期,薛雪被挥舞皮带抽打她的女红卫兵们逼到四楼平台,纵身跳楼了。每每经过那座平台,我便情不自禁想象着诗人在空中飞翔的样子,就是不敢想象她轰然落地的情景。

这所学校有位孙姓体育老师,常年女扮男装而且独身生活。据说女红卫兵们逼迫她改掉这种装束,也曾动用武力“触及皮肉”,然而收效甚微。她身在“牛棚”,却依然留着男式短发,穿着蓝色男制服,阳刚气派不减。我们进校的时候,她已经不教体育课了。

我母亲早年在北平贝满女中读高中,那是一座美以美会的教会学校。我母亲是北平著名女篮“友队”的主力后卫,也是贝满女中的田径运动员。“文革”期间我偶然遇到下放农村的母亲,便说起我们学校那位另类女教师。久经坎坷的母亲显然知道其人,一边回忆一边说,“哦,我记得她是北师大体育系的……”

我们是“七○届”新生,学校给每班配置辅导员,我们班的辅导员是个大我们两岁的“六八届”女生,梳着两条大辫子,一笑有两只小虎牙,绝对城市女学生形象。她出身“革干”家庭,“革干”是革命干部的简称,革命军人则简称“革军”。那时候家庭出身是非常重要的,它决定着你的前途和命运。

当时的在校中学生,不光读毛主席语录,也有文化课程,譬如“工业基础”和“农业知识”。“工业基础”有计算电动机铜线比重的题目。“农业知识”我只记得“过磷酸钙”和“拉荒洗碱”。

当然也有英语课,教学内容主要是“祝毛主席万寿无疆”和“为革命而学习”之类的句子。我们的英语教师叫初文尚,她从“牛棚”解放出来,属于人民内部矛盾。

进入一九六九年,中苏边境乌苏里江战事吃紧,晚间经常停电,动不动就拉响战备防空警报。有的学校增加了俄语教学,主要学习“缴枪不杀”和“中国人民解放军优待俘虏”之类的俄语句子,譬如“斯多伊,帕德娘青路皮!”

学校还开设战地救护课程,主要是练习止血包扎。这些都属于“战备需要”,一旦跟苏修开战便学以致用。后来,我把这段经历写进短篇小说《青春犯》,发表在《上海文学》。

学校白天烧砖,集体动手和泥脱坯,用以修建地下防空洞。夜间拉运“战备粮”,就是将一袋袋大米和黄豆从这座粮库运到那座粮库。好像战事一触即发。

苏联总理柯西金出席越南胡志明主席葬礼归国途中在北京机场跟周恩来总理会谈,中苏之间出现缓和,终于没有开战。我们就去天津自行车车胎厂学工劳动了。这是一座当年日本人留下的橡胶厂。我在轧胶车间和硫化车间劳动,每天领取有毒有害作业的“营养菜券”,吃得不错。后来我去了女工扎堆儿的成型车间劳动,但是仍然不好意思接触女生。有个叫孟慧的美丽女生,她与我工作的案台相隔不远,我却不敢抬眼看她。那是个性别壁垒的年代。

如今,我仍然熟知自行车胎生产的全部工艺过程。我的工厂与工人的情结,正是从那时候开始的。我学工劳动的那座自行车胎厂,前些年停产关门,厂房改造为“大荣超市”,仍然是日资企业。从日资企业到日资企业,历史画了一个大大的圆圈儿,重新回到原点。这轮回可能与哲学有关吧。

天津老照片:七十年代工厂

公元一九七○年初夏,我们在滨江道与陕西路交口的“七○四七”工地劳动,其实这是日后通往天津地铁的防空洞。白天我们站在泥淖里工作,傍晚下工去海河里洗澡。那时候海河还是活水,不舍昼夜流向大海。

一天傍黑下工,我行走在中心广场吊桥上,突发恶作剧心理,一声大叫跨过桥栏跳进河里,我是想误导人们以为有人投水自尽寻了短见。事与愿违,我浮出水面看到根本没人搭理,心中很是失落。那时节正在掀起“一打三反”运动高潮,城市里投水自尽的人不少。我的“投河自尽”也就不属新景了。

天气大热,传来“选调工矿企业”的消息,这就意味着我们这届初中生有人留城,不会全部上山下乡。很快,学校组织我们体检。体检医生在四楼礼堂里给十六岁的我测了身高,一米八三,体重才五十一公斤,属于劣等排骨型。

我因母亲的“历史问题”,拖至第二批选调,兴奋地迈出“抗大红一中”校门,走进一座远郊国营大工厂。我的身体继续生长,十八岁那年定格在一米八八——这是典型的青春期“豆芽菜”体形。

我被分配到又脏又累的铸造车间,做了造型一组的翻砂工。在强调阶级斗争年代里我被斗争哲学开蒙,当了工人仍然懵懵懂懂,只知道斗争不懂得哲学。

多年后从事写作,我极力摆脱斗争哲学的影响,还是被称为“喝狼奶长大的”的人。

如此说来,狼奶可能比三聚氰胺危害大多了。

这就是我一个人的青春野史片断。往事如烟了。

发表评论