那些与海南有关的历史名人

说到海南映入眼帘的首先就是海风椰树沙滩碧浪,脱口而出也必是海口三亚天涯海角 ,所有这些都与旅游风景相关。

但透过历史人物古籍史书又能发现一个不一样的海南海南,地处中国南部四面环海,为我国陆地面积最小的省级行政区,设省于 1988 年。

根据考古发现最早在此活动的人类足迹是 “ 三亚人 ”( 人类进化晚期智人阶段 ),在上古时代关于海南的说法也多见于神话传说,不再展开。

海南历来被称为 “ 南服荒缴 ”( 上古说法 ) 、“ 越郡外境 ”( 秦 shijian 说法 ) , 可见自古人们就视海南为荒远边陲 ,因此海南在历史上成为罪犯 、罪臣流放之地 。因海南为人所知或与海南结下不解之缘的亦不胜数 ,编者愿意以李德裕 、苏轼 、丘浚 、海瑞为代表与大家分享。

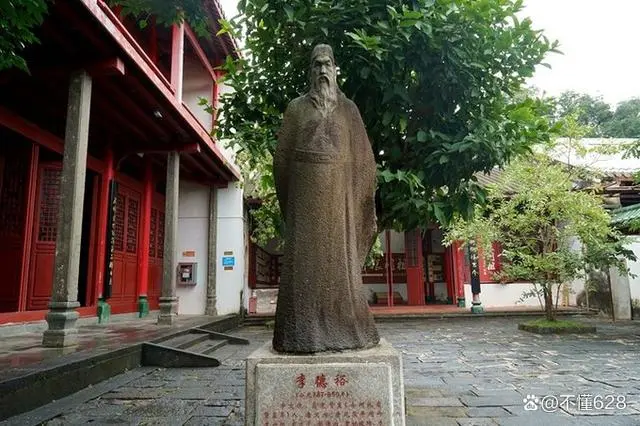

一 、李 德 裕

李德裕( 787 年- 850 年),字文饶,小字台郎, 赵郡 赞皇(今河北 赞皇 )人。唐代杰出的政治家、文学家。

李德裕因祖上阴德得以为吏,历仕宪宗、穆宗、敬宗、文宗四朝,外任中枢履历丰富 ,李德裕虽为政有方 、适时君明臣贤晚唐一度呈现 “ 会昌中兴 ”,但当时朝廷宦僧势大 、地方割据日盛 ,李德裕最终在唐武宗死后即遭栽赃构陷俩年内连降数职最终被贬为崖州司户参军终老在此。

轶事典故 :

父子同命 :李德裕与父亲出将入相的任职地点和年龄均同史上罕见;

食万羊 :据传李德裕找僧人算命 ,食万羊可避祸结果不久就被贬官并客死他乡 。后人由此比喻富贵由命不必强求

八百孤寒 :李德裕爱才赏识贫寒的读书人 ,深受爱戴 。 他贬崖州时 , 有人作诗怀 :“ 八百孤寒齐下泪,一时南望李崖州。 ” 后人便用 “ 八百孤寒 ” 形容人数众多、处境贫寒的读书人。

李商隐赞曰 : “ 成万古之良相,为一代之高士 ” 。

梁启超 将他与 管仲 、商鞅 、诸葛亮 、王安石 、张居正 一同列入 《 中国六大政治家 》,称他是 中国六大政治家 之一。

李德裕虽身份显赫权高位重 ,然被贬海南愈郁成疾况人到暮年鲜少作为 ,但因崖州为人赐号也算与海南有不解之缘吧。

二、 苏 轼

苏轼 ( 1037 年 — 1101 年 ),字子瞻 ,一字和仲 ,号铁冠道人 、东坡居士 ,世称苏东坡 ,眉州 眉山(今 四川省 眉山市 )人, 北宋 文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人

与李德裕相同的是苏轼被贬到海南也是 “ 烈士暮年 ”不同的是苏轼身形豪放 ,天性乐观不但未因被贬消沉反而苦中作乐晚年仍然治世有为 。他被贬到儋州 ( 今海南儋州市 )改变了当地 不良风俗 (术士看病)、 提倡重视农业 、 开创教育先河 。 还写下《劝农诗》:

“ 我行四方,稻麦黍稷。

果蔬蒲荷,百种咸植。

粪溉耘籽,乃後有穑。

尔独何为,开口而食 ” 。

苏东坡 到儋州前那里读书人很少能够中举的更是没有 ,苏东坡到海南后培养了第一位举人 、第一位进士 并使当地 读书成风 。

轶事典故 :

河东狮吼 :一次苏东坡喜与友人陈慥饮酒作诗且有歌女助兴 ,陈慥是个惧内名人他的夫人柳氏常爱吃醋 ,最不满意陈慥喝酒时美女相伴 ,便吵闹一番不欢而散 ,事后苏轼给陈慥回诗《 寄吴德仁兼简陈季常 》:

“ 龙丘居士亦可怜,谈空说有夜不眠。

忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。 ”

意思即是说您这位夫人嗓门太大,都可以与狮虎之声相比拟。 “ 河东狮吼 ” 由此而来 ,比喻悍妒的妻子对丈夫大吵大闹。借以讥讽惧内之人

出人头地: 一次由欧阳修担任主考的科举考试(实为嘉祐二年公元 1057 年,人传 “ 千年科举龙虎榜 ”第一年 ,有兴趣朋友可以深研 )。阅卷时他认为一篇文章写的惊艳应列第一名。但欧阳修觉得这份他的学生曾巩高度相似,避嫌起见就定为第二名。 发榜后知道第二名为苏轼 ,欧阳修赏识苏轼在 《 与梅圣俞书 》中说 :“ 读轼 ( 苏轼 )书 ,不觉汗出 。快哉快哉,老夫当避路,放他出一头地也 ” ,成语由是而来。

林语堂 :“ 苏东坡是一个无可救药的乐天派 、一个伟大的人道主义者 、一个百姓的朋友 、一个大文豪、大书法家、 创新 的画家、造酒试验家、一个工程师、一位瑜伽修行者佛教徒 、巨儒政治家 、一个皇帝的秘书 、酒仙 ...... 苏东坡比中国其他的诗人更具有多面性天才的丰富感、变化感和幽默感,智能优异,心灵却像天真的小孩 ...... ”

王国维 : “ 以宋词比唐诗,则东坡似太白。 ”

苏轼的人生 虽 不值得羡慕 ,出身并不高贵家境也实属一般 ,身处西南偏地求学之路更是艰难 ,一朝成名年少轻狂 ,乌台诗案数载不志 ,幸蒙恩卓大展抱负 ,几番沉浮丧妻失子 ,晚年迷道终得开化,历经劫波魂落异乡,佳作长存 、 万世留名 也是丰富人生精彩至啊

三、 丘 浚

丘浚( 1421 年 -1495 年),字仲深, 琼山 (今海口琼山区) 人,明中著名的 思想家 、史学家、政治家、经济学家和文学家 , 被史学界誉为 “ 有明一代文臣之宗 ” 。

与苏轼相同的是丘浚也是少年成名天下皆知 ,所不同的是苏轼一身坎坷仕途起伏跌宕 丘入世为官一路高歌最终卒于任上 。丘浚 濬景泰 、天顺 、成化 、弘治四朝 为臣官至极品乃海南人任宰相唯一。

丘浚年少成名于故乡,我知丘浚也因七七岁(一说六岁)作诗《 五指山 诗》:

“ 五峰如指翠相连,撑起炎州半壁天。

夜盥银河摘星斗,朝探碧落弄云烟。

雨余玉笋空中现,月出明珠掌上悬。

岂是巨灵伸一臂,遥从海外数中原。 ”

懵懂幼儿志向不凡。然终其一生政绩成就斐然却几未回乡琼山也算是人生一大憾事。

轶事典故 :

“ 布衣卿相 ” : 一生 清廉起居简狭,四十年不换房舍 。遗物仅仅只有皇上恩赐的物件和多年的藏书,布衣卿相的美名也是对他声誉最好的概括。

“ 下葬轶事 ”:据传当日琼州府许多官员 在 葬礼即将完成时飞来数千只乌鸦 。民间传说乌鸦是鬼魂之鸟围绕着丘浚坟茔盘旋不止,哇哇叫声如泣如诉 很久散去引得 当地乡亲议论纷纷 ,认为这是由于 1434 年琼州大饥荒期间,丘浚祖父乐善好施,不但施粥赠茶还乐捐坟地,年幼的丘浚在每年清明与祖父一起祭拜这些亡魂 ,因而受阴间孤魂感恩前来送行 。这也从侧面印证了丘家乐善好施的家风。

列宁 : “ 中国十五世纪最杰出人物 ” 、 “ 人类中世纪最伟大经济思想家 ” 。

丘浚一生为官经世致用 ,家风高尚纯朴终生 ,虽生于海南却未能落叶归根 ,他晚年曾连上十三道辞官归老奏疏均未能如愿。故乡情结吧自古如此单忠孝难俩全丘浚也不能例外吧 。

四 、海 瑞

海瑞故居

海瑞( 1514 年 — 1587 年),字汝贤,号刚峰,琼山(今海口市)人,明朝著名清官,历经正德、嘉靖、隆庆、万历四朝,有 “ 海青天 ” 的美名。

与丘浚相同的是海瑞也出生在琼山未能身老归乡 ,所不同的是海瑞幼年丧父 半生清贫人生际遇相对凄凉 。所能为后人赞颂主要还是他一生刚直为民请命 ,品格高贵被视为人臣楷模 ,万世留名。

海瑞之余我所知还是要从电视剧 《 大明王朝 —— 1566 》而来 ,剧中那个刚正不阿 ,宁死直谏的诤臣干吏 ,尤其他上疏嘉靖皇帝的那篇 《 治安疏 》( 又名 《 直言天下第一疏 》)现在听来依然振聋发聩:“ 嘉靖者 ,言家家皆净而无财用也 ”、“ 夫天下者 ,陛下之家也 ,人未有不顾其家者 ”、“ 夫君道不正,臣职不明,此天下第一事也。于此不言,更复何言 ” 。

1587 年,海瑞在南京任职期间病死,谥忠介。海瑞一生居官清廉,刚直不阿,清廉正直,深得民众的尊敬与爱戴 。著有 《 海刚峰先生文集 》、《 丘海二公文集合编 》、《 海忠介公全集》等。

轶事典故:

海瑞罢官 :隆庆首辅 徐阶 儿子徐 瑛霸占民田 ,强 抢民女 ,官官相护 。当地官员竟将申诉的民女家人杖毙 。此时正任职 应天巡抚 的 海瑞微服出访 ,恰闻此事并暗访 查明真相 ,判处徐瑛 、退 还民 田 。徐阶买通太监 、权贵 ,妄图罢免海瑞 ,推翻定案 。海瑞识破奸计 ,断然处斩二犯 ,然后交出大印 ,慨然罢官归里 。这也是历史上最著名的铁面无私勇斗豪门高吏的经典案例,为世人称颂。

妻妾众多 ,野文相传海瑞一生多妻多子 ,仅正式娶妻三人更纳小妾数名 ,而且海瑞妻子所生皆为女儿 ,妻子因此被海瑞逐出家门 。野史记载不置可否 ,不过海瑞终生没有儿子倒是实情。

饿死女儿 ,海瑞家 境 清贫 ,女儿 常饿肚子 一个 仆人便给了女儿一块饼 。平时很少零食的女儿高兴坏了 ,上蹦下跳得好不开心 ,恰巧海瑞回家女儿便上前炫耀 ,海瑞见状询问事情经过后认为仆人别有用心 ,就怒对女儿说 :“ 如果你是我海瑞女儿 ,就不应该无缘无故地接受别人的馈赠 ,你有骨气就不要吃东西 ,活活饿死才显得有骨气 ”。不曾想女儿真的不吃东西嚎哭不止 ,除了海瑞 ,全家人都慌了 ,想尽了各种办法哄她吃东西 ,她就是 “ 说 :打死我也不吃 ” 。 最后真就饿死在家。

此事历史上流传甚久 ,到真实性个人认为有待考究 ,虽然自古官员爱惜羽毛但以海瑞为民请命 ,忠君尽孝的品格我认为可信度不高 ,但作为百姓茶余饭后的谈资也不失为一件趣事 。

毛主席曾说: "海瑞是个人物呢在封建社会里,他的官不算很大,也只是个专员或地委书记

吧,但他很有一身刚直之气,敢骂嘉靖皇帝,是要有些胆量的。 "

《明史 》:“ 海瑞秉刚劲之性 ,戆直自遂 ,盖可希风汉汲黯 、宋包拯 。苦节自厉 ,诚为人所难能。

诚如世上有爱财者有爱才者,有人爱之有人责之,海瑞之幸与不幸大概如此。

写在最后

作者自幼爱好历史,记忆中读过的第一本历史类书物应该是《东周列国志》。那都 是

20 多年前的事了但书中一句话自今记忆犹新,那就是 “ 国以民为本,民以食为天 ” ,那时候第一次感觉古人写出的文字怎么那么美 ,也由此萌发出对中华文化历史的憧憬 。记得英国哲学家培根说过: “ 读史使人明智 ” ,唐代名臣魏征也说过: “ 以古为镜,可以知兴替 ” 。从历史中经典里汲取养分增长知识 ,从历史人物中寻求榜样提升心志 ,从历史变迁中穿透迷雾看清未来,想必是我们爱好历史不忘历史所在吧。

发表评论