编辑 |

夙夜玖歌

前言

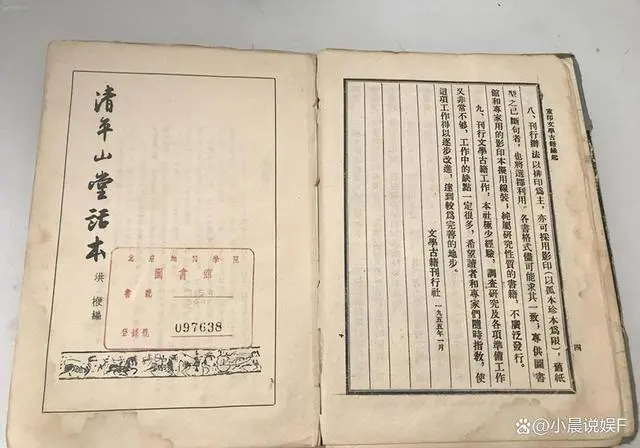

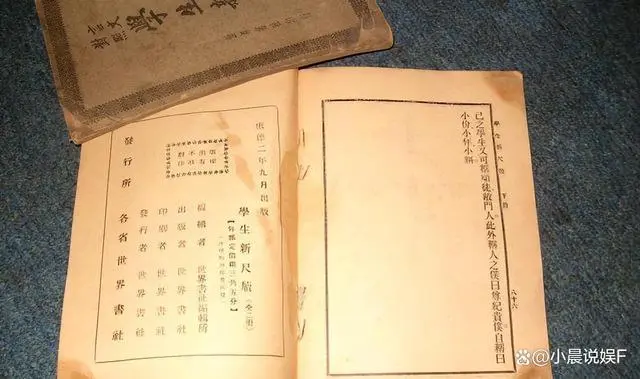

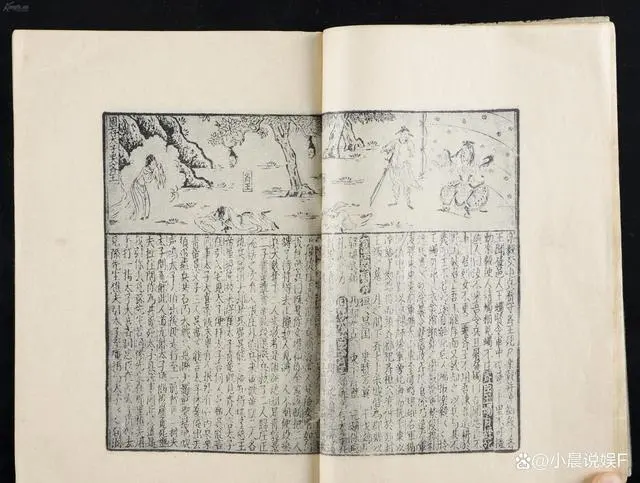

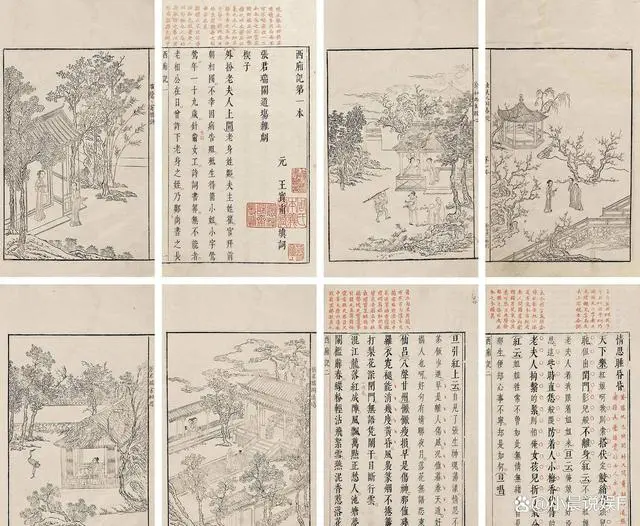

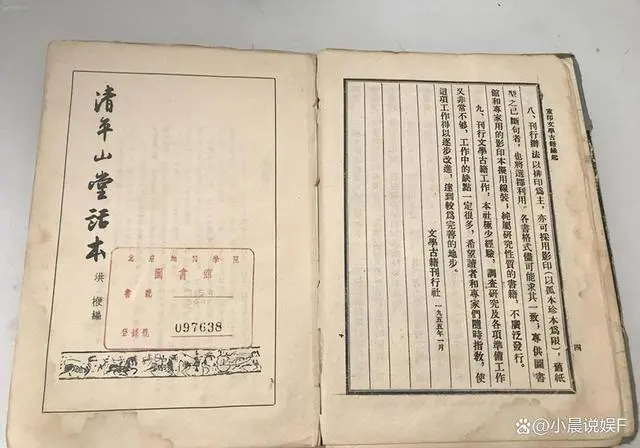

话本是宋元时期兴起的白话小说,即当时民间说唱艺人演讲故事所用的底本,多以社会生活、历史故事、神话传奇为题材。

它作为一种城市商品经济刺激之下兴盛起来的文艺形式的同时,还是一种文化消费行为,除了娱乐大众,给市井百姓以精神享受之外,话本还有另一项极为重要的文化功能,即对市民价值观的艺术引领与再塑造。

传播历史文化

宋元话本作为一种通俗文艺形式,兴盛于瓦舍勾栏,流行于街衢巷尾,成为市井百姓获得各种历史知识和社会规范的重要途径,弥补了古代学校教育留下的巨大空白,在社会生活中起到了引领再造市民价值观的重要作用。

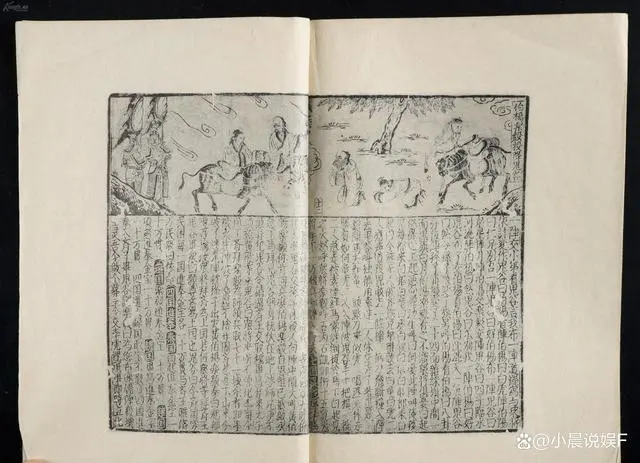

民间说唱艺人的引领教化意义不可小觑,尤其说书、讲史之类的说唱伎艺,一直风行于坊间村落,是那些文化水平普遍不高、受教育程度普遍低下的市井小民最受欢迎的文艺形式。

一方面,作为民众的精神渊薮,那些精彩绝伦的历史故事和曲折动人的英雄传奇满足了大众的娱乐心理和精神需求;另一方面,通过这些故事广大民众还可以习得平常难以获取的历史知识。

当然,这也对说唱艺人提出了极为苛刻的要求。为了谋生,他们既要在表演技能上下足功夫,更要在故事内容上做好文章。”

历代说唱艺人要说好长篇书,在市场上立住足,就必须把握足够多的故事、事件、语言的‘部件’‘零件’,以便对书情作随机处置,逢枝开花,遇路转弯。从别的书目中移植叫座儿的部分书情,改头换面,借树开花,叫作‘摘挂’。”

在这一过程当中,说书艺人经常会借助民众较为熟悉的故事或者社会道德常规来培养和吸引自己的观众,也因此练就了“世间怪事皆能说,天下鸿儒有不如,耸动九重三寸舌,贯穿千古五车书”的本事,那么这些故事源于何处?

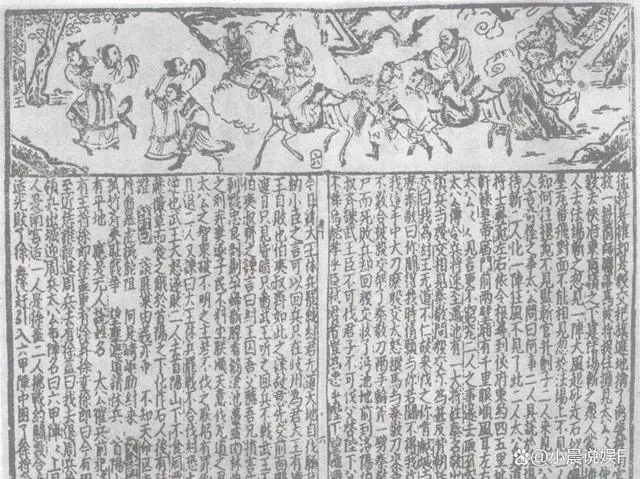

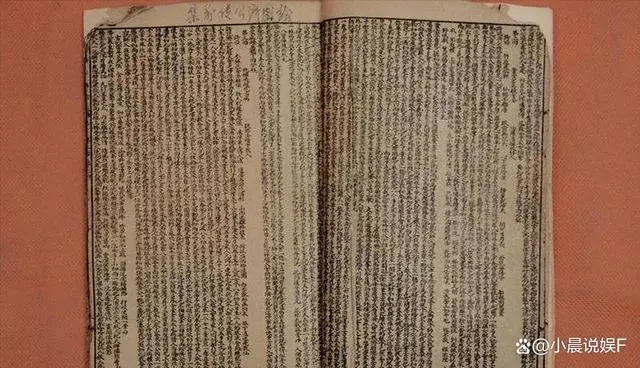

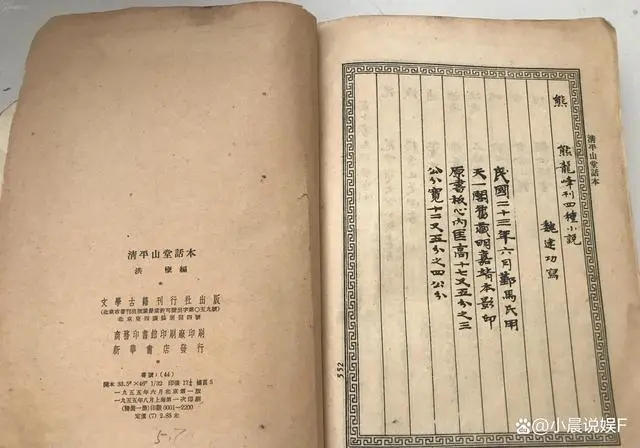

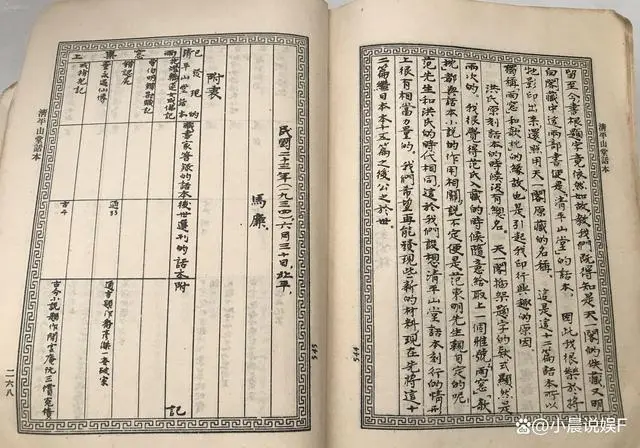

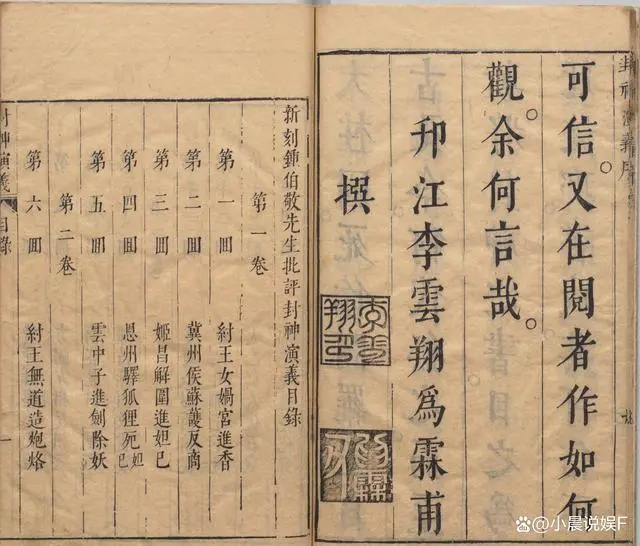

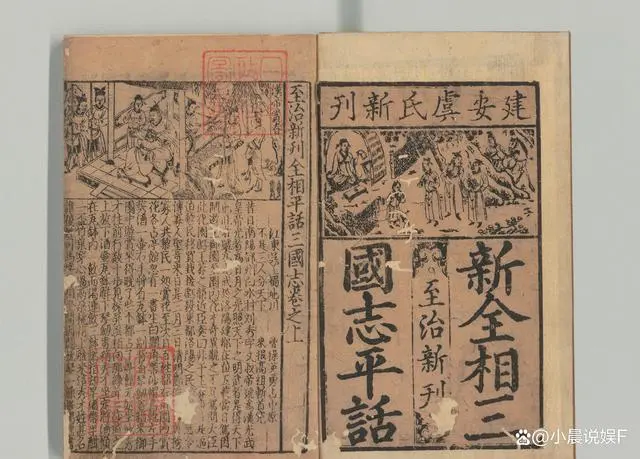

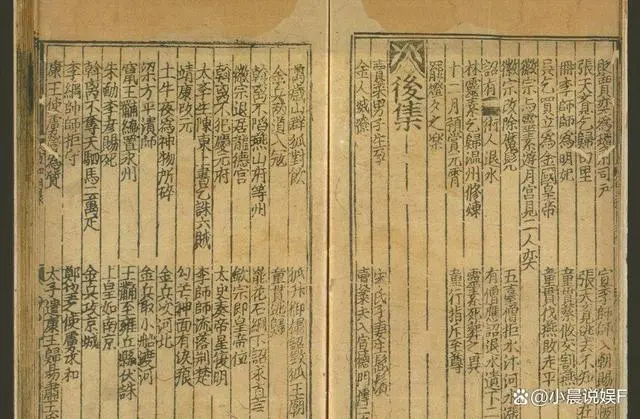

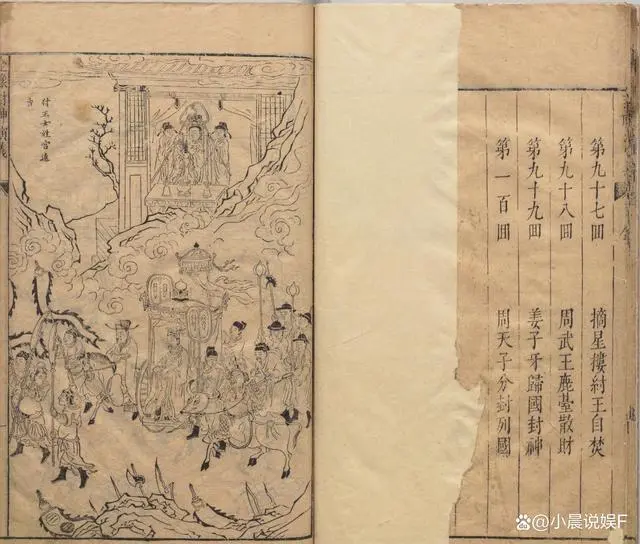

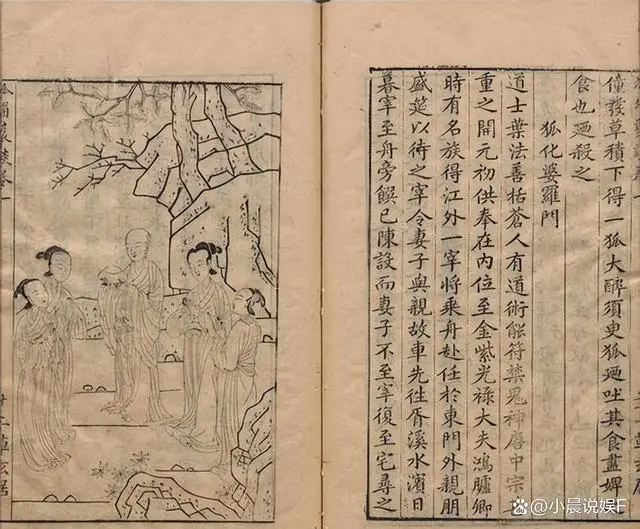

从现存《新编五代史平话》《全相平话五种》《大宋宣和遗事》等几种重要的讲史话本来看,其题材大多源自《史记》《汉书》《资治通鉴》等史料,以及唐宋时期的文人笔记小说,如孙光宪的《北梦琐言》、司马光的《涑水记闻》、洪迈的《夷坚志》等。

如果说正史提供的是史实资料,那么笔记小说则更多的是异闻传说,讲史艺人将以上来源丰富的历史文献资料,通过直录、节录、译录等多种选录方法,加以灵活处理,再经过书会艺人的演绎、润色,加之说唱艺人妙趣横生的演绎,为听众一步步揭开历史的帷幕和面纱。

那些沙场秋点兵,那些边关塞外声; 那些尔虞我诈的宫廷政变,那些勾心斗角的皇权更迭一幕幕地呈现在听众面前,使人们既看到它的庄严和伟大,也发现它的阴暗和无序,历史知识就在这样的嬉笑怒骂中,潜移默化地影响了大众。

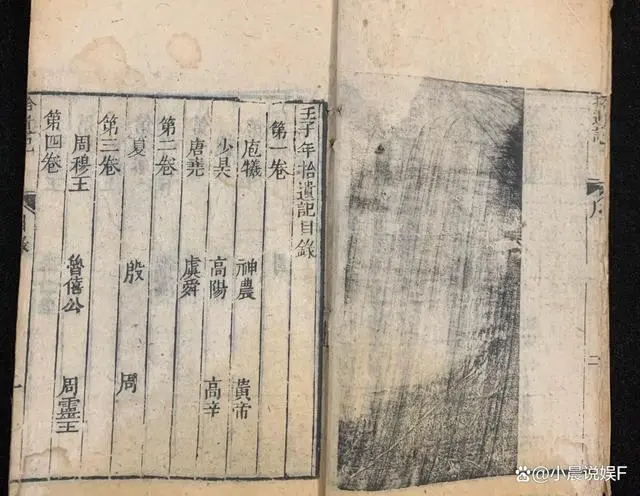

如《大宋宣和遗事》从“茫茫往古、继继来今”开始着笔,一直写到安史之乱,接着讲述两宋王权的历代更替,其目的就在于说明宋朝因何失政导致国丧家亡的历史原因。

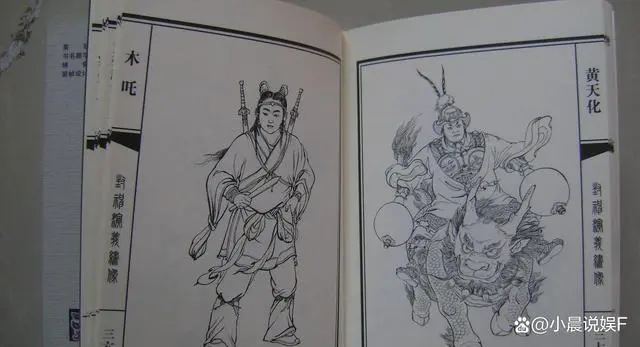

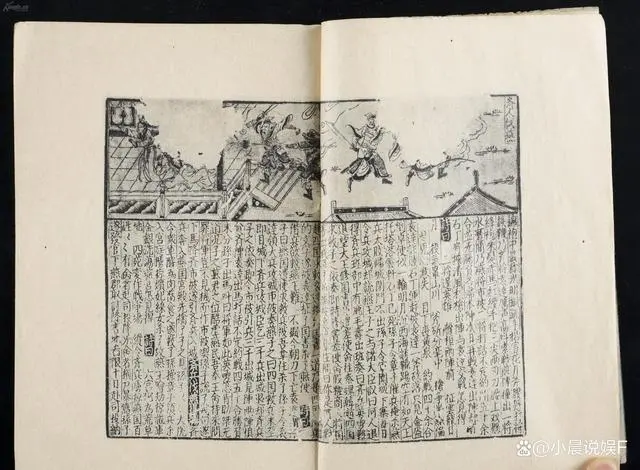

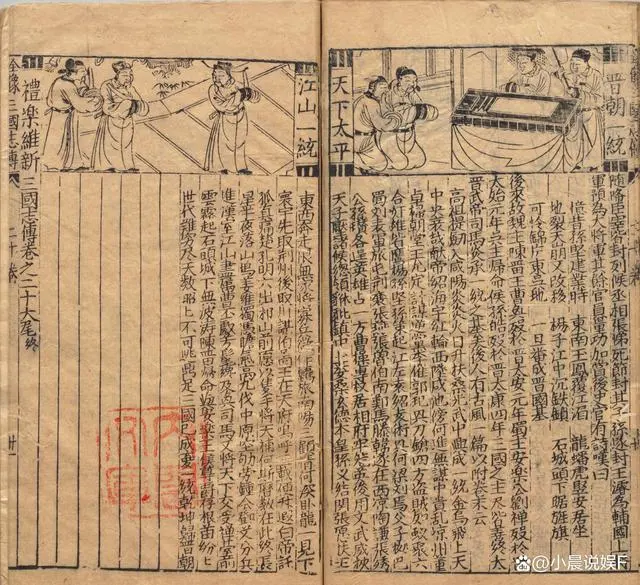

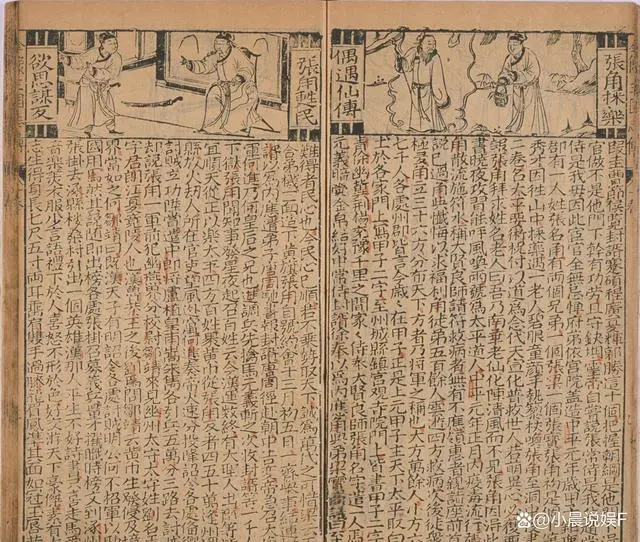

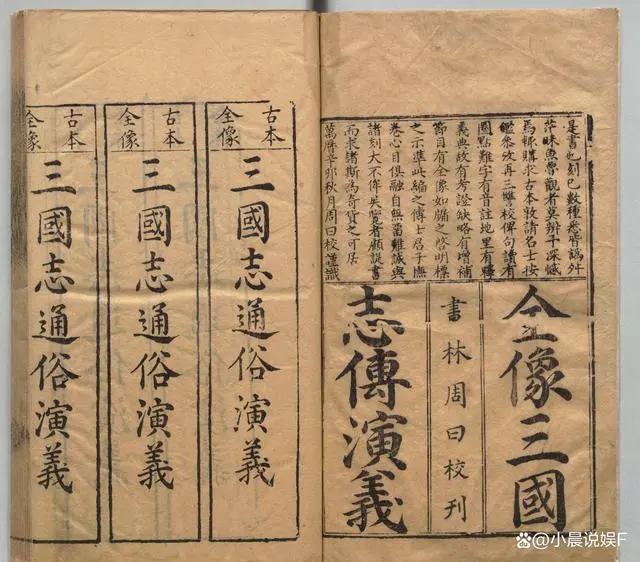

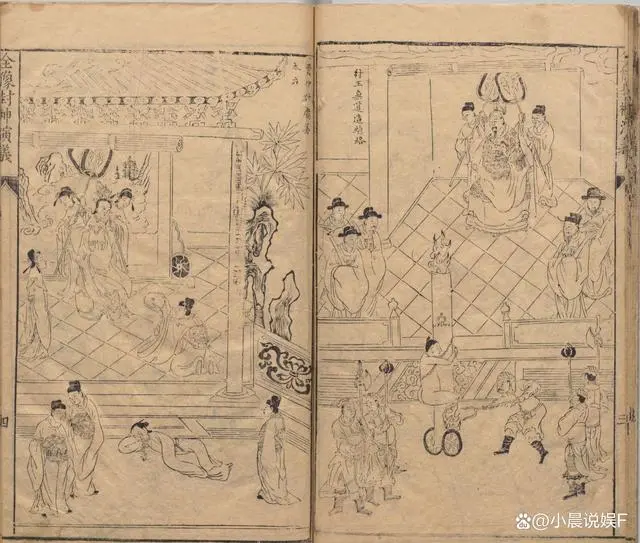

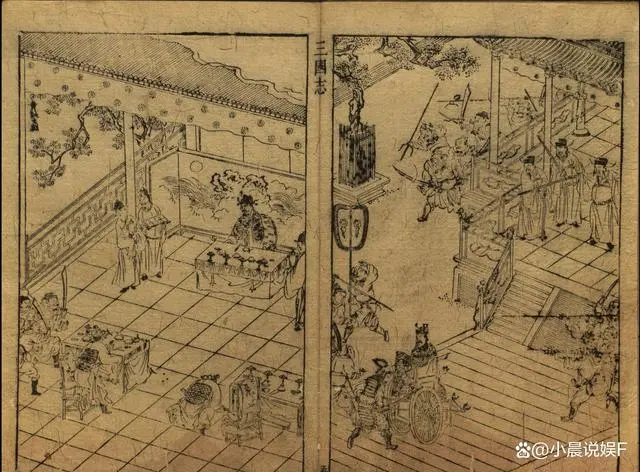

说唱艺人所传递出来的基本思想就是鞭挞那些暴虐无道、骄奢淫逸的昏君,认为天下兴亡存乎于德行之间。我们考察《武王伐纣平话》《三国志平话》《五代史平话》等说唱文学作品,传达出的基本都是这样的思想倾向。

尽管这些历史故事经过说书人的演绎之后,与历史的本来面目和今日之历史观念产生较大差异,有的敷衍虚构、随手捏合,如《三国志》记载关羽斩颜良一事仅寥寥数语,而在《三国志平话》中对此事则长篇渲染。

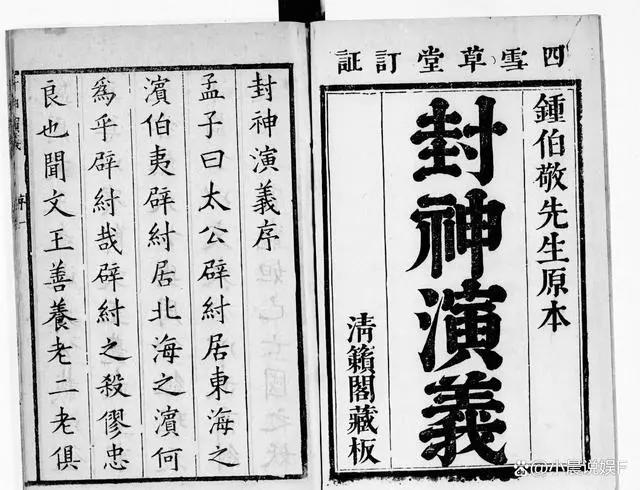

有的添加许多民间神话、传奇故事,如《武王伐纣平话》中的九尾狐换了妲己的灵魂;有的甚至重构了历史,如《五代史平话》开篇从洪荒既判讲起,依次涉及黄帝战蚩尤、商汤征桀纣、刘季取天下、曹操篡汉室,直到黄巢起义,但这并不妨碍大众对说唱文艺的喜爱。

这些歪曲了的或者说另塑的历史世界,也随着说唱伎艺的广为传播散落于街头巷尾,华夏数千年的历史也在艺人腾挪转移的说唱中,一点点浸润于民众心田,开枝散叶,建构起市井百姓的历史知识体系。

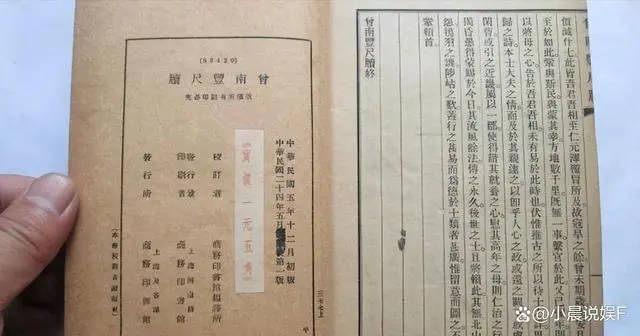

因此,我们甚至可以说,民众头脑中的历史就是源自说唱艺人口中的精彩讲述,对当时城市里的普通百姓而言,《五代史平话》《全相平话五种》《大宋宣和遗事》就是真的历史。

此外,这类说唱作品中经常会有某个历史人物,初期出生地位低下、困顿贫贱,大多为市井无赖之徒,历经磨难之后最终发迹变泰成就功业的情节。

如《梁史平话》中的黄巢、朱温,《后汉平话》中的开国君主刘知远,《周史平话》中的太祖郭威等等,这与追求富贵功名的市民意识何其一致!

两宋时期的市井百姓原本大多并不富裕,话本中这些发迹故事正好迎合了他们祈求改变命运的心态。因此,说唱艺人对讲史平话之所以趋之若鹜,也就不难理解了。

说书艺人在瓦舍勾栏里讲唱历代争战、兴废存亡和风云人物,必然会将自己的政治立场、思想信仰传达给市井百姓,在传播历史知识和历史经验的同时,又达到社会教化的目的。

尤其历史故事中构建的人物形象,极具褒贬之意,往往含有艺人自己的价值观,“实际上,民间讲史一般都是从历史人物的一两个性格特征出发,根据下层民众的生活、心理和想象,对其所说人物进行大胆的夸张与渲染,并对其善恶美丑进行褒贬的。”

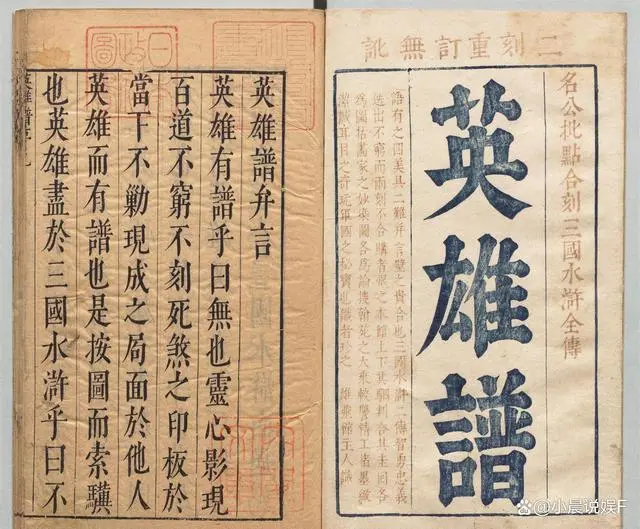

这样,在长时间的讲说过程中,不知不觉间就将善恶好坏的标准传递给听众,无形之中为听众树立起学习的榜样,如瓦舍勾栏里最为常见的三国故事,不知曾教育了多少民众,就连市井里的顽劣孩童,也喜欢坐听说书。

在说唱艺人声情并茂的表演间,一点一滴地浸染了市井百姓的心灵,在伴随着主人公命运的波澜起伏之中,善恶忠奸的评判标准已经深深地印入了他们的心海,瓦舍里听来的故事,成为人们茶余饭后的谈资,更成为他们思想价值观念形成的基石。

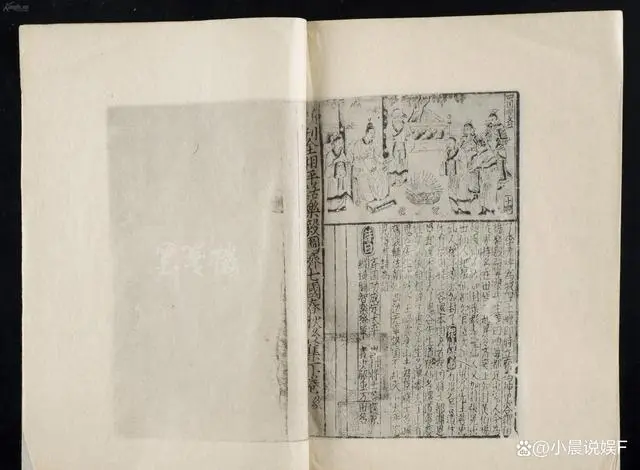

宣扬儒家道德伦理观

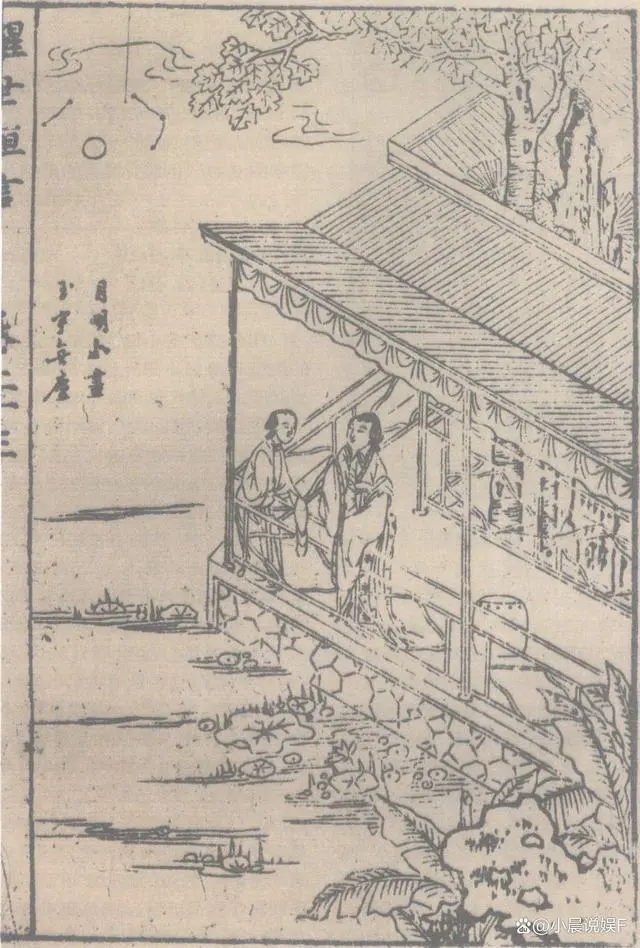

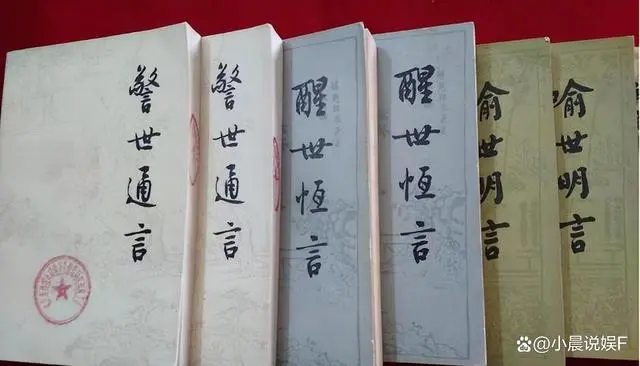

现存话本小说中数量最多、成就最高的是以市井百姓的日常生活和爱情故事为主的作品,这类题材所宣传的主体思想是儒家的忠孝仁义、婚恋道德观念,以及妇女的守贞节烈行为。

究其原因,与宋朝的社会教化政策不无关系。北宋建国之初,有鉴于五代十国时期因战乱所造成的道德沦丧,加强了封建纲常伦理的整治,确立了兴文教、抑武事的基本国策。

之后历代君主都特别强调文德之治,如宋真宗便亲自率领文武百官前往曲阜祭拜孔庙,并称孔子为“人伦之表”,将儒学定为“帝道之纲”。

加之两宋理学盛行,理学家们极力倡导忠孝节义等伦理纲常,整个社会无形之中形成一个道德法庭: 对不忠者批判,对不孝者报应; 对忠孝之人加以眷顾和褒奖。

这种孝道观念通过瓦舍勾栏里说唱艺人绘声绘色的演绎在民间迅速传递。不但告知人们行孝的意义,而且指导人们在日常生活中行孝的方式。

如话本《合同文字记》讲述了家住东京汴梁城外的主人公刘安住,三岁时随父亲刘添瑞投奔远在山西的姨父张学究,临走之际,其父与伯父刘添祥立下合同文字分了地产。之后父母病故,安住由姨父抚养成人。

十八岁时,他带着合同回故乡认亲,孰料其伯父为霸家产,竟然闭门不认,还将其打伤。无奈之下,安住在丈人李社长帮助下到开封府告状,并提出不愿让其伯父伯母挨打问罪,只求明断是非。

尽管从故事情节的推进来看,并未使用较长篇幅来宣扬孝道,只在后半部分通过刘安住挑着父母骨殖归祖认宗和请求包拯不打伯父两件事上体现出来,但其核心思想就是劝诫民众要力行孝道。

再如《汪信之一死救全家》写到汪信之死后,汪世雄打算将父亲骸骨运回故里安葬,其伯父汪孚认为这是大孝之事。

以上两篇均提到同一种行孝方式,即父母在异乡去世之后,子女需将尸骨带回故乡安葬。宋元话本小说中还写到其他一些行孝方式,如《任孝子烈性为神》中的任珪,严守孝道,每日早出晚归均要参拜盲眼的父亲。

《张孝基陈留认舅》中的张孝基夫妇双双得疾,两个儿子日夜侍奉汤药,衣不解带。他们的孝行被乡里人所推重,最后州郡举二子孝廉,俱为显官。

这些作品中,行孝的方式各有不同,但都具有明确的道德劝惩意识,这种意识构成小说情节设置的推动力,最终起到教化民众、启示民众的作用,除了提倡孝道之外,话本小说中的诸多婚恋故事都隐含着儒家婚俗的道德规范和婚姻法则。

以欧阳健、萧相恺编订的《宋元小说话本集》为蓝本,对其中涉及婚姻习俗的作品做统计发现,该集共收录作品67篇,其中涉及婚姻习俗的有28篇,占总篇目的42% ,从纳采问名到说媒相亲,从纳吉占卜到奠雁下聘,从请期亲迎到花烛成婚,古代传统婚姻必经的六个程序均有叙写。

这些数据一方面说明当时说唱艺人对日常婚姻题材的关注程度,另一方面也与这些婚俗行为、婚俗礼仪背后所蕴含的文化功能和教化意义密切相关,正所谓“男女之礼,人伦之本也,风教始也”。

除了传播儒家传统历史观、宣扬儒家道德伦理观之外,话本小说对儒家思想的宣传还体现在提倡功名仕进、反对拜金享乐等方面。

提倡功名仕进、反对拜金享乐

学而优则仕,读书仕进是儒学思想对年轻人未来的期许,更是唐宋以来士大夫步入仕途的不二门径,尤其两宋时期,朝廷扩大了科举取士的范围,每年录取进士的数量由唐时的几十人增长至几百人,甚至上千人。

有学者研究发现,晚唐上层士绅中出身寒门比例为13.8% ,到北宋时期这一比例已经上升为46.1%,这对寒门士子和普通大众来说,无疑打开了一扇通往上层的大门。

社会上普遍重视诗书传家,“第一品格是读书,第一本等是务农,此外为工为商,皆可以治生,可以定志,终身可免于祸患。

惟游手放闲,便要走到非僻处所去,自罹于法网,大是可谓”,足见全民对教育的重视,大观元年( 公元1107年) ,朝廷甚至颁布法令以劝学“学以善风俗明人伦,而人才所自出也”。

加之宋代的教育制度和科举制度更为完善合理,给下层知识分子提供了较为公平的竞争机会和平台,这样的社会风气和时代机遇,自然会反映在话本小说之中,尤其作为说唱文学创作重要阵地的书会,对时政的把握更为敏锐。

书会是专门编写说书底本的艺人团体,人员组成较为复杂,有的是下级官吏,有的是落第举人,有的是教坊子弟,其中落魄的文人士大夫占有相当比重,因此普遍具有较高的文化水平。

他们在科考仕进之余,积极参与到民间文学的创作中来,正是由于这些知识分子的加盟,话本这种说唱底本的文字表现力日臻完善,艺术感染力和表现力得到长足发展,市民阶层的内涵也由此进一步扩大。

因此,尽管这一群体内部的差异较大,但在社会地位和文化心态上却不相上下。随着社会生活水平和经济地位的不断提升。

他们对于政治、文化的平等观念愈加渴求,开始普遍意识到自我存在的价值和意义,进而认识到他们对社会能够产生一定的影响,由此滋生出要求展现自我肯定的思想意识。

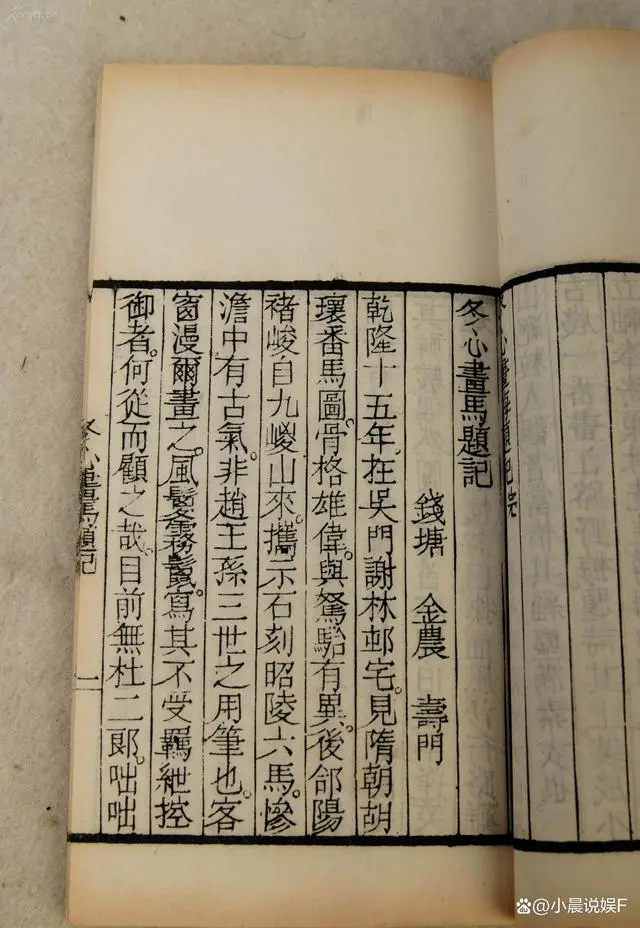

从《武林旧事》《梦粱录》《西湖老人繁胜录》等文献所载说话艺人的姓名中便可窥见端倪,如乔万卷、戴书生、武书生,有的则直接称为秀才、贡士、解元,更有以“郎中”“大夫”“宣教”“主管”“保义”等官名为称谓的。

在以仕进为正途的传统社会里,这些失意文人、落地士子在说唱作品中描述或抨击科举制度的同时,必然心存幻想,以科举为念,相信“读书不负人”( 宋·汪洙《神童诗》) ,并将所有的寄托倾注于故事中的人物,以实现自我身份的确认和人生之理想。

《错斩崔宁》入话部分就借魏鹏举之口,说出了宋代文人对科举入仕的热衷和自信:“功名二字,是俺本领前程,不索贤卿忧虑别后登程到京,果然一举成名,榜上一甲第九名,除授京职,到差甚是华艳动人”,从另一个层面来讲,这在客观上也起到了提倡功名仕进的效果。

除了对仕进科举的大力提倡之外,话本小说中还有对两宋时期普遍盛行的拜金主义、享乐之风的抨击。

随着城市商品经济的繁荣和市民生活水平的不断提高,人们对物质生活的追求越来越铺张、奢侈,奢靡之风盛行。大农富贾“或从僮骑、带刀剑,以武断于乡曲,毕弋渔猎声伎之奉,拟于侯王”;就连普通市井百姓“就店呼酒,亦用银器供送”。

可以说,宋人的奢靡之风弥漫于日常生活的各个方面,举凡饮食、服饰、居所、嫁娶、丧葬等,有民间嫁娶者,甚至“宗族竞为饮宴以相贺,四十日而止”。

这造成了人力物力的极大浪费,一些诸如“有钱能使鬼,无钱鬼揶揄”之类的俗语在社会上广为传播,拜金主义普遍盛行,以物质为基础的市井文化免不了沾染上浓厚的商业气息,话本小说中对此多有着墨。

如《闹樊楼多情周胜仙》中其父为周胜仙置办的嫁妆就有“三五千贯”;《史弘肇龙虎君臣会》中柴夫人为了与郭大郎缔结婚姻,所下定物为二十五两的金带;《冯玉梅团圆》中范希周为向冯玉梅表达诚意,则用传家之宝“鸳鸯宝镜”作为聘礼。

拜金主义已经严重侵蚀了人们的价值观: 媒婆为了私利欺上瞒下( 《志诚张主管》中的张媒婆和李媒婆) ,兄弟为了赏金杀死父亲( 《沈小官一鸟害七命》中的黄氏兄弟) ,父亲为了钱财典卖妻女( 《计押番金鳗产祸》中庆奴的父亲) 等等,对传统伦理道德造成极大的冲击和破坏。

正面宣扬是引领,反面批判是教化。说唱作品对这些奢靡享乐之风的描写,一方面真实地记录了两宋时期的民风习俗,再现了城市的繁荣发展和市井百姓的日常生活;另一方面更重要的意义在于对这些不正之风加以抨击和鞭笞,进而起到正风俗、化人伦的教化作用。

因此,在两宋时期,话本一类的说唱文学不仅是广大民众市井百姓最主要的娱乐方式,也是传播意识形态和伦理规范的重要工具和途径,对市民阶层的价值观起着重要的引领和再塑造作用。

结语

话本小说作为宋元时期最为流行的民间文艺形式,既是人们日常消遣娱乐的精神食粮,也是人们获取历史知识的教科书和引领道德的宣传品,同时也是普罗大众心灵寄托的安慰剂,反映了宋元时期一个侧面的文化个性和特质。

直至当代,话本小说所传承的孝悌忠信、积德行善,传递的道德规范、婚姻法则,以及提倡积极进取、反对拜金享乐的传统美德,对和谐社会、生活价值的构建依然具有积极的引领意义。

发表评论