记我买过的几部影印本古籍

原刊:《历史学家茶座》2008年第3期

辛 德 勇

从事古代文史研究的人,免不了要使用影印的古籍。对看影印本,有些学人很是憎恶,甚至觉得有一种遭受刑罚般的痛楚感觉,以为这都是出版社偷懒图省事所致,我就亲耳听到有人愤愤地发过这样的议论,讲话者是一位在社会大众中颇有名气的大学历史学教授。 做古代文史研究而不愿阅读影印本,这当然与古代基本典籍大多都已经用新式标点方法重新整理印行有密切关系。看这种整理点校的古籍,只要是繁体竖排,一般是要比阅读影印本更为便利,尤以标出专名号者最显轻省,但原版影印也自有排印本比不了的好处。一是雕版印刷的古书,字号明显大于排印本,若能按照原大复制,或者在制版时并不过分缩小原书尺寸,版面即较新式排印本更为醒目,便于查阅;特别是古籍中的双行夹注形式,主次分明,极为便利读者,而本国建立几十年来整理印行的古籍,大多却因嫌排版费工费时,弃而未用。这是中国书籍印刷史上最为匪夷所思的大倒退,只有阅读影印旧本,才能够弥补它所造成的缺憾。二是重新整理自然会做出有益的校勘,但同时也失去了旧本固有的面目,深入的研究,不可避免地还需要回过头去查阅古本,点校整理即使再精良,也无法取代古刻原本;况且真正富有学识和学术责任感、足以令人信赖的校勘者其实并不很多,因此,阅读影印原本往往可以得到比新近点校本更为可靠的学术信息。从这一意义上讲,有些重要古籍,甚至只能影印流通而绝对不宜标点排印。譬如上海人民出版社在1984年出版的王国维撰著《水经注校》,本来是王国维为进一步深入考订《水经注》文字所做汇聚众多郦注旧本于一书的基础资料性工作,若能依据原书影印出版,将为研究《水经注》提供极大便利,功德无量,可不知是出于主事者的庸陋无知还是另有其他什么不可言状的隐衷,却是采用了标点排印的方式,使得此书的文献价值,大受减损,只能说是聊胜于无而已。

从另一角度看,重新标点校勘古籍的目的,是为了给学术研究提供更为完善的史料,这在很大程度上也就是要形成更为接近作者原貌的版本。然而,很多现存史籍的传世版本,其实并不复杂,往往作者手定的原刻本尚且完好存在,其馀诸本只是简单的重刻翻印而已。像这类书籍,大多就没有必要非赘加点校不可。数十年来,中国大陆印行古代典籍,校勘能力和水平,确实举世难有其比,但不必要地“过度校勘”的倾向,也同样日益严重,值得学界注意。其间缘由,既有认知上的误区,也有其他一些非学术因素的影响,学术圈子里的人大多心知肚明,没有必要多说闲话。与此相对应,又确有某些特别需要标点排印的重要典籍,例如宋代官修《国朝会要》的清人辑本亦即所谓《宋会要辑稿》和明末顾炎武撰著的《天下郡国利病书》这两部著述,由于原本手书字迹缭乱,今中华书局印行的《宋会要辑稿》和《四部丛刊》当中收录的《天下郡国利病书》,影印本缩印后愈加模糊,并且这两部书都还没有正式编录定稿,有不少地方前后次序仍需要调整,学术界亟需重加点校编排的印本,可却由于耗时费工至为繁重,迄今为止,一直没有人愿意承当其事。

某些学者不喜欢影印本古籍,是相对于点校排印本而言,所说影印本也是指或硬皮或纸皮的新式洋装本,不是指旧式线装;而且人们相互比较评议所针对的对象,也只主要是指阅读使用上的利弊优劣,并不涉及书籍的购藏问题。

从购书的角度看,旧式线装影印本的价格要大大高于普通排印本,仅仅作为研究资料来用,学者个人购置,显得过于奢侈。除非特别需要,大多数从事学术研究的人,恐怕不愿意为此破费。地道的藏书家买书,其着眼点则与学者有很大差别,与价格相比,他们更注重书籍的版本价值。同洋装本书籍相比,线装影印本大多堪称豪华奢侈品;可若放在古代刻本、活字本当中,现代影印本书籍的版本价值,大多终究不值一提。尽管有些印制精美的影印本,时下在古旧书市场上也能卖出很好的价钱,但它毕竟不会受到正宗藏书家的青睐,只是一种很边缘的收藏品种。我在上个世纪90年代初刚刚开始试探着购藏一些古刻旧本的时候,除了也在琉璃厂古旧书市上拣便宜买一些降价抛售的新印古籍之外,对书店里正常出售的影印本旧书是毫不在意的,只是一味梦想能有机会捡漏儿,得到一两部有名的清代刻本,或是人所未知的孤本秘籍。后来开始留意过去影印的古籍,完全是受业师黄永年先生的点拨影响。黄永年先生购藏古籍,既不同于大多数根本不讲求版本的文史学者,又不同于单纯视书籍为古玩的藏书家,而是兼顾古籍的学术内容与印制装帧形式。正是因为从这种比较独特的视角出发,黄永年先生也才注意收集旧时影印的一些重要学术著作。

黄永年先生指点我买下的第一部影印线装古籍,是民国时期的大藏书家傅增湘在1935年以“北平人文科学研究所”名义印行的宋监本单疏《周易正义》。永年师当日指点说,此书底本不仅存有宋人刊刻群经注疏的早期形式,其文字内容于通行经疏亦多有勘正,而且傅氏系邮送日本,委托彼国书商,选集良工,用珂罗版精心印刷装帧,特别是所用上好日本皮纸,极富韧性,浅淡的古色亦精雅宜人,殊堪把玩。据云当时仅刷印百部,时至今日,其收藏价值应当不在寻常明清刻本之下。中国早期的影印技术,直接接受日本的影响,当时日本影印本的精良程度明显优胜于中国,这很容易理解;不过,直到今天,中国影印复制古籍的质量,大多依然低劣不堪,甚至有的印本在某些方面比过去还要更为粗糙,这就不能不使人感到费解了。依我看,除了缺乏敬业和负责精神以及与复制古籍相应的文化修养,好像找不到其他更为合理的解释。基于这样的现实状况,我后来买到的几部对于学者来说略有几分收藏价值并且值得在此一谈的影印本古籍,大多和这部《周易正义》一样,也是日本国过去的印本。日本影印的中国典籍,当然要以中国本土失传者最具文献价值,同时也最宜供作案头清赏雅物。我利用出国游学时机在日本最早买到的一部彼国影印中国古籍,是南宋末年僧侣元肇的诗集《淮海挐音》。元肇这部诗集编刻于南宋末年,元初人方回在所著《瀛奎律髓》中曾引述过其中的两首诗篇,但其后未久,这部诗集似乎即在中国遗佚失传,而有宋刻原本很早就流入日本。至东山天皇元禄八年(乙亥)亦即清圣租康熙三十四年,“神京书林”亦即京都书坊的书商茨城芳道复据原本翻刻印行。《淮海挐音》宋刻原本后来在日本亦告失传,就连元禄翻刻本也至为罕见难求。

日本近代著名藏书家德富猪一郎(号苏峰)在明治、大正年间精选所藏中国、日本、朝鲜珍稀古籍,摄制石板,汇印《成篑堂丛书》,其中即收入有苏峰先生所藏元禄翻刻本《淮海挐音》。《成篑堂丛书》本《淮海挐音》是在大正二年(中国民国二年,公元1913年)五月限印500部,编号发行流通,至九十多年后的今天,印本也已经不易寻觅;而我则有幸先后得到过两部,其中一部恭呈业师永年先生藏弆,另一部留置手边,时或展阅诵读。能够随时翻看这种明、清两朝古人从未有缘寓目的著述,本身即已经足以令读书人体味到诸多自得的愉悦;加之此书印制精良,白色日本皮纸晶莹犹如素绢,与黑亮的墨色相映衬,更是惬人心意。元禄年间日本京都书坊翻刻此书时,在篇末附有一段刻书题识,号称是从一“名山书库”的收藏中请得宋本后,“直贴寿梓”,并提请阅读此书的“好雅君子,幸赏鉴焉”。按照中国古代刻印书籍的习惯技法,从字面上来理解,这里所说“直贴寿梓”,应当是指将宋本《淮海挐音》原书拆散后,逐页直接反向粘贴在版木上,以供刻工依循原样操刀雕字。审度这部影印元禄刻本《淮海挐音》的版刻形式,系雕作白口,单鱼尾,左右双边,书名在鱼尾下方,省书作“挐音”两字。这些版式特征,都与宋浙本完全一致,如此“直贴寿梓”似亦确有可能,而流入日本的宋刻原本即应毁于此役。

不过,此元禄刻本的字体,已并非纯然为浙本所固有的欧体,而羼有彼时日本刻字的一些松垮特点,这应是刻工技艺稍逊,未能如其所愿很好地刻出原本的神气。尽管如此,在同一时期的日本版刻当中,此书已属上乘佳本,并且尚依稀存有宋本风貌,其得以完整存留于东邻,已属万幸,吾人自不必再过多加以苛求。同样只限印500部的线装复制中国古籍,我在日本还买到过珂罗版影印本《寒山子诗集》。不过500部这个数目,似乎已经达到珂罗版影印的最大极限。这个影印本的底本,为日本正中二年(元泰定帝泰定二年,公元1325年)十月禅尼宗泽刊本,属日本版刻史上之早期版刻“五山版”。收藏这一古本的人名叫石井光雄,有藏书印文曰“积翠岩文库”。此本系天壤间仅存的孤本,不仅是日本最早刊刻的寒山子诗集,据今人段筱春研究,也是与存世其他早期刻本系统不同的南宋宝祐三年行果重刻本的最早传本,因而颇具版本价值。宋刻本寒山子诗集很早就流入日本并且在东土很快就有覆刻,同前述宋僧元肇的诗集《淮海挐音》能够迅速东传日本并一直完整地存留于世一样,这与日本国在历史上特别注重自宋朝吸收佛教禅宗文化,应当具有很密切的关联。石井光雄当年不惜重金购藏这部五山版《寒山子诗集》,即缘于他本是一位虔诚的禅宗信徒,号曰积翠居士,并且自称是“寒山诗狂”。

昭和三十三年(公元1958年)二月,为了给他的七十七岁寿辰亦即所谓喜寿“自祝记念”,石井氏特地印行此书,在卷末所附题记中明确宣称首先是要以印本“赠呈同参法友”,并在书函所贴版权页上印有“非卖品”的标识。就版刻艺术质量而言,这部《寒山子诗集》用作底本之五山版本,自然远胜于前述元禄翻刻本《淮海挐音》,神采近乎宋刻浙本;而采用珂罗版方式印制,也较《淮海挐音》之石印法要远为逼真;加之所用日本皮纸,细密复略呈青灰色,古香古味,沁人肌肤,在中国绝对找不到能够与之相侔的影印佳本。即使是与明清精善刻本相比,此本也不会逊色多少;而像这样的书籍,在日本的旧书肆上,现在也已经难得一遇。

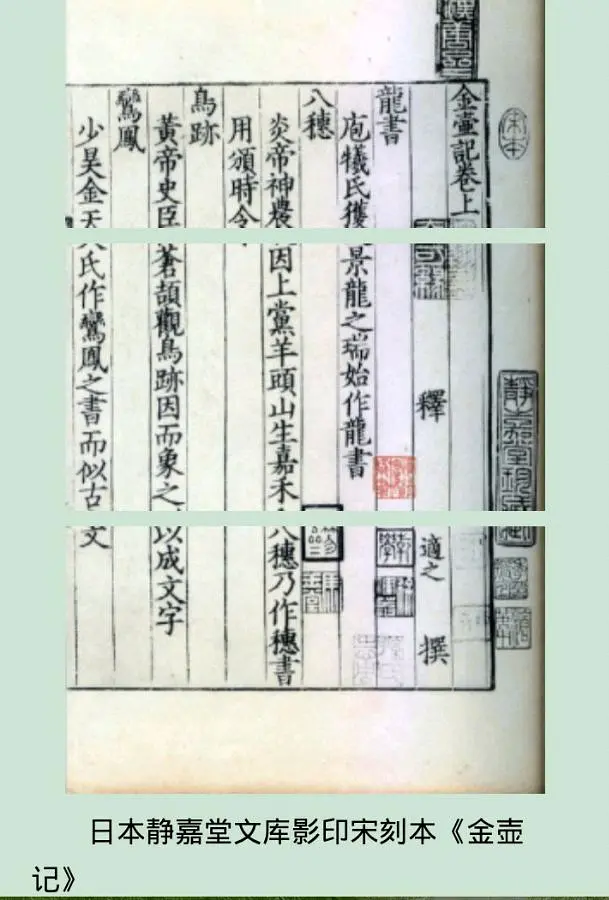

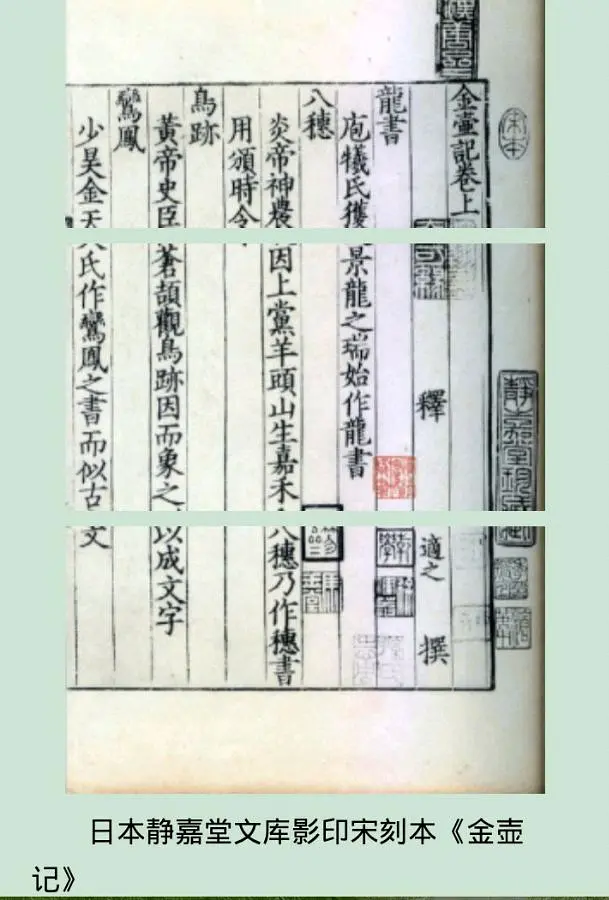

同样用珂罗版精印的书籍,我在日本还买到过影印宋刻本《金壶记》。《金壶记》是宋代僧人适之撰著的一部有关书法事项的专题类书,其编纂形式,系汇集有关书法家故事的记述,从中摘以二字为题,而引录所出文句于题下,诸事则依人物时代早晚顺序排列。此书最早著录于南宋陈振孙的《直斋书录解题》(卷一四),为一卷本;郑樵《通志·艺文略》(卷六四)所著录则为两卷本;而这部影印宋本系分作上、中、下三卷,与上述宋人著录都不相同。从这部影印本中可以看出,其底本书版略无泐损,字锋犀利,洵属宋人原刻初印,所以,并不存在后人递补增刻的可能,应是陈振孙、郑樵据以著录的版本出自与其不同的系统。我得到的这部《金壶记》,原属陆氏皕宋楼旧藏,后来流入东瀛静嘉堂,是静嘉堂文库印行的《静嘉堂秘笈》丛刊之二,印制于昭和十四年亦即公元1939年。印书所用纸张,与傅增湘印《周易正义》颜色质地都大致相近,而坚韧细密的程度尚稍稍胜之。另外,每册书衣上的签条,系用乳黄色绢帛精心印制,犹显考究。又与傅增湘影印本《周易正义》相比,两书的底本,虽然都属于宋浙本系统的版式,但由于后者印本稍迟,有不少墨色模糊、字迹含混的地方,而这部《金壶记》则通篇整饬的欧体字字迹清爽悦目犹如最初试印样张。诸如我辈根本无力收藏宋元旧刻的普通学人,不妨权且将此影印本视作版刻艺术的精品鉴藏赏玩,粗略体味一番与宋朝古版差相彷佛的韵味。对这部《金壶记》的内容,清乾隆时的四库馆臣评价不高,谓“是书杂述书体及能书人名,乃颇为芜杂,如项籍记‘姓名’、扬雄‘心画’之类,杂叙于五十六种书体内,殊为不类;又皆不著出处,亦乖传信之道也”(见《四库全书总目》卷一一四),故未被录入《四库全书》,而是将其打入另册,降格列在“存目”书中。单纯就著述而言,诚如四库馆臣所论,此书固然不足称道,但若是将这类著述本身视作文化史上的一种现象,那么,它的学术史价值,也是不容忽视。姑且随意粗略举述,其较重要价值即有如下三点:

第一,它是中国历史上最早的一部专门辑录书法故事的类书,也是现存最早的专题类书,在中国书法传习史和类书演变史上,都占有重要地位,值得特别重视。第二,赵宋时出现这样的著述,反映出宋代社会讲求书法技艺的普遍性与所讲求内容的丰富性。第三,僧人适之出面编撰这样的书籍,反映出研习书法似乎已经成为宋代相当一部分僧侣文化生活中很占分量的一项内容。由是言之,获取宋代原刻本书籍,考察当时的真实面目,也就具有了更大的必要。

此宋本《金壶记》早已是人间孤本,在清代初年曾先后入藏钱谦益、季振宜、徐乾学诸名家之手,清末随皕宋楼藏书东渡日本之后,国内即别无宋刻收藏。今人遍访海内公私藏书汇印《四库全书存目丛书》,只是找到一部故宫博物院图书馆收藏的绛云楼影宋抄本用作《金壶记》的底本,显然不如转用此《静嘉堂秘笈》影印宋刻本要更为理想。买日本过去的影印书籍,也不一定非亲身远行彼国不可,前些年在国内的旧书肆上,偶尔也可以遇到很好的机会。十多年前,我在京城一家古旧书店,见到一部宋人陈均著《皇朝编年纲目备要》,系静嘉堂文库印行的《静嘉堂丛书》之第一种,用宋福建刻本补配部分抄本影印,印制于昭和十一年亦即公元1936年十二月。此书虽然在国内还另有宋本收藏,而且中华书局在最近也新印有标点本,但日本影印本系用色泽晶莹的青白色美浓纸精印,原书“纲”用大字,“目”用小字双行夹注,纲纲目目,主次层次分明,并带有建阳书坊刻本所特有的书耳,标示每页年代,甚为便利阅读;而且开本乃至签条都娟秀宜人,12册书分装两函,当时标定的售价只有240元,综合比较下来,实际比买新印本恐怕还要更合算一些。又有一次我利用在上海出差的机会,与友人一同去苏州江澄波老先生开设的旧书店里看书,里里外外翻腾半天,没有找到什么中意的刻本,只是买下一部日本影印的清人钱大昭撰《广雅疏义》。

这部书也是收在《静嘉堂丛书》当中,是继陈均《皇朝编年纲目备要》之后印行的第二种书籍,时为昭和十五年亦即公元1940年六月。尽管当时日本为侵略战争所拖累,经济已经陷入相当窘迫的境地,却依然选用与《皇朝编年纲目备要》同样精良的美浓纸印制此书,开本与签条亦一如前书雅致,并且也是12册书分装乾、坤两函。清人研治《广雅》,以王念孙《广雅疏证》最为知名,也属王氏成就最高。撰著这部《广雅疏义》的钱大昭,是清代第一流史学家钱大昕的胞弟,不过钱大昭的学术造诣却远不能望及乃兄项背。我曾买到过钱大昭著《三国志辨疑》的道光得自怡斋原刻本,当时印行不是很多,泛泛浏览一下,乃平平常常,实在是卑之无甚高论。此《广雅疏义》未有刊本行世,静嘉堂文库系依据馆藏清代抄本付印。在这部清抄本的卷首,列有著名学者桂馥在乾隆五十八年撰写的序言,谓当时钱大昭与王念孙、卢文弨并称善治《广雅》,而大昭积三十年心力最先撰成此书,定当与邵晋涵撰《尔雅正义》并传于世;桂馥且谓注《广雅》需要博及群书,其难度更胜于治《尔雅》之专主释经。实则桂氏如此称誉钱书,尚且别有缘由。盖对比钱大昭之《广雅疏义》与王念孙的《广雅疏证》,知其正犹如桂馥本人之《说文解字义证》与段玉裁《说文解字注》两者之间的对应关系:桂氏书只是罗列诸字相关用例,不做主观判别,而段氏书却旨在拨云见月,廓清诸字的本义,处处勇于提出自己的裁断;与此相似,钱大昭的《广雅疏义》乃一如桂馥撰著《说文解字义证》的做法,只是在每一字下广泛搜集相关资料,而不是像王念孙的《广雅疏证》那样随处展现出深邃的学术见识。

——正因为两人学术路径相近,旨趣相投,桂馥才会乐于为其执笔撰述序言并写下上述文字。《广雅疏义》的性质虽然与《说文解字义证》大体相近,但就著述而言,两书的水平还是不宜完全等同看待。业师黄永年先生谓桂氏书所选例句,不仅数量较多,而且多很精当,作者显然做过精心选择,所以《说文解字义证》应属可以与段玉裁《说文解字注》并列的高水平著作;相比之下,钱氏此书则只是一味杂陈罗列相关文献,纯粹是以多为胜,并没有体现出多少作者自己的眼光,尤其是所做“疏义”多在浅显易懂的地方,于疑难窒碍之处反而又常常不及王书引证材料详明。近人冯汝玠在《续修四库全书总目提要》中为钱大昭此书撰述提要,云:“论其搜辑之博、疏解之精,是编之与《疏证》,正可并驾齐驱,未能有所轩轾。”我觉得这恐怕是视排比资料为治学之能事的评判眼光,所说似远不足以云笃实之论。若如冯氏同时人尹石公谓取此静嘉堂影印写本“与王念孙《广雅疏证》相较,知所取证大致相同。

惟不似王氏之言声转,盖钱氏未登科第,未与精华人士接触,无由吸收此新学风耳”,“钱与王二书之别,如邵晋涵、郝懿行之于《尔雅》,邵行辈较前,故亦不言声转也”(见《顾颉刚读书笔记》第五卷(上)“钱大昭《广雅疏义》”条),则至少还能够从一个侧面揭示出二者之间的高下差别。不过,学术著述的实用价值,并不仅仅体现为作者高超的学术见识,有些书籍,虽然作者的见识平平不足言道,但由于资料搜集丰富,所作工作却对相关的后续研究很有帮助,属于一种预备性的基础。钱大昭的《广雅疏义》在很大程度上就是这样一种著述。当年我在苏州购买这部书籍,从实用角度来说,主要就是出于投机取巧将其用作资料索引的考虑;而之所以非去购买如此豪华的线装影印本不可,除了想要以之兼充文房清供的玩物之心作祟以外,乃是由于此书不仅没有新式印本,过去也一向别无刊本,甚至连传抄旧本,亦极为罕见。除去静嘉堂文库收藏的这部抄本,目前所知,似乎仅上海图书馆另外还藏有一部“爱古堂抄本”。读书时遇到相关问题,当然根本无法利用如此珍稀的善本。也正因为传本至为稀少,日本静嘉堂文库在影印此书时曾揣测它所收藏的这部抄本很可能属于寰宇内仅存的孤帙,顾颉刚先生则径称之为未刊稿本。

因此,要想能够放置案头,随心所欲地随时查阅,当时实际上是别无任何其他途径。现在到图书馆里查阅,虽然很容易看到《续修四库全书》当中影印的爱古堂抄本,但《续修四库全书》并不拆散零售,学者终究还是无法在自己的书斋里随意取阅。或者有人要说,如此有用的书籍,出版社何以不点校排印?其实像这一类主要起资料索引作用的著述,严谨的学者在使用时必定还要核查原书,外行则既没有必要看、也根本看不懂,所以,并没有重新校勘整理的必要。我比较喜好甚至推崇日本影印的中国古代典籍,并不是说当今中国的印本即一无是处。在我买到的国人影印旧籍当中,也有一些允称精善的佳本。其中最属上乘者,如1959年时为纪念中华人民共和国建立十周年庆典,中华书局据北京图书馆藏明嘉靖录副本仿制《永乐大典》卷二三四五至二三四七一册,交由商务印书馆上海印刷厂印刷,同时印制有三层夹宣锦函本、三层夹宣布函本以及两层夹宣布函本三种版本,而三种合计只印制900册,我则在前些年有幸以廉值购得其中锦函本一部。这种三层夹宣锦函印本,可谓美轮美奂,除了用手触摸,能够感到印书的纸张比明代内府所用加厚白绵纸要略显逊色之外,视觉上的直观感觉,已经与明嘉靖原本,差相彷佛。

又如宋代学者沈括的著名笔记《梦溪笔谈》,传世版本以元成宗大德九年陈仁子东山书院所刻《古迂陈氏家藏梦溪笔谈》本为最古,今有国家图书馆亦即旧北京图书馆藏本。现今学者通常见到的原版影印本即文物出版社在1975年12月据北京图书馆藏本印制。不过,很少有人曾经看到、甚至也很少有人知道的是,当年文物出版社在印行这种普通纸皮本之前几个月,还先用珂罗版印制有很少一小部分线装豪华本。这种线装豪华本完全依照北京图书馆所藏元刻旧本式样印制,版心狭小而开本硕大,每半页版心仅约为15.2×10厘米,而每半页书的纸张却阔达41.5×28.3厘米,书品极为宽展,且系蓝绫面蝴蝶装,藏书印俱用朱色套印,精美超乎寻常,只限量编号发行100部。在当时的特定历史环境下,这种本子除了入藏个别大图书馆之外,估计主要是用于“特供”最高级别的中央首长,恐怕比在省部级以上高干圈内“内部发行”的全本《金瓶梅》范围还要小很多。我能有缘购得一部,应当算是体验了一番中央首长的特别待遇,这是购买日本影印本所无法领略到的独特感受。2008年3月3日记原刊:《历史学家茶座》2008年第3期

发表评论