哈喽,大家好,这里是有趣的文字。

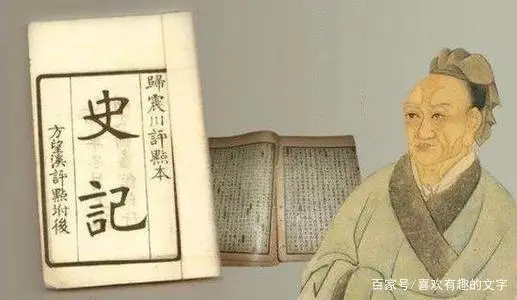

笔者近日看了两部电影,这两部电影非常的写实。且都是根据中国最后一个太监孙耀庭的半自传改编的,也是这两部电影让我明白了宫刑的残酷。从而知道忍辱著书的司马迁是何等的伟大,何等的身残志坚。

刻苦攻读 广游博览

司马迁的父亲司马谈是一位渊博的学者,对天文、历史、哲学都深有研究,这使得司马迁受到了良好的启蒙教育。司马迁10岁以前在山环水绕的故乡放牧读书,10岁时随父亲来到了京都长安,开始了潜心攻读的生活。司马迁曾师从董仲舒学习《春秋》,师从孔安国学习古文《尚书》,这一切都奠定了他深厚的文化功底,养成了他多方面的兴趣,为以后从事《史记》的写作做了初步的准备。

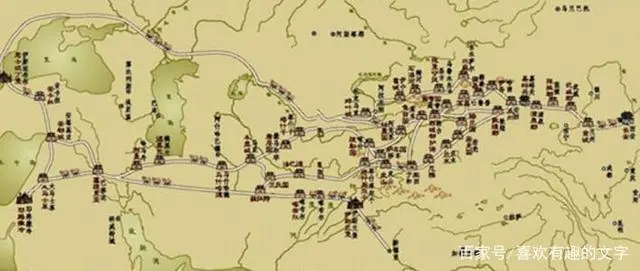

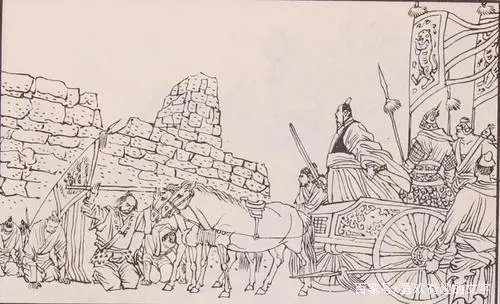

20岁的时候,司马迁走出书斋,开始了人生第一次万里漫游。他的文化素养促使他自觉地把自然地理和人物风情联系在一起。他从长安出发,在淮阴访问了西汉开国名将韩信的故里;到浙江登上相传是夏禹大会诸侯,为诸侯记功而得名的会稽山;到汨罗江为屈原真诚执着的爱国忠君之情潇然泪下;在曲阜,他怀着无限的景仰之情细心地观察孔子庙堂;在楚霸王项羽和汉高祖刘邦的故乡,他采访遗者,收集汉代名相名将萧何、曹参、夏侯婴等人的逸闻轶事......这段游历经历使司马迁真正贴近了生活,许多历史材料进入他的脑海,使他的知识积累达到了一个新的高度。

司马迁漫游归来开始步入仕途,任郎中之职。这虽是平日为皇帝守卫宫门、担任侍从的小官,但是,他可以长期跟随汉武帝出巡全国,增长见识。公元前116年,司马迁奉汉武帝之命,出使巴蜀以南地区以及云南昆明,这使得他对西南地区的民情风俗有了深入的了解。后来,他根据这次出使得到的材料写成《西南夷列传》。

承父之志 编纂《史记》

公元前110年,汉武帝到泰山举行封禅大典。司马迁的父亲司马谈随行,不幸途中病逝。父亲临终遗言,要司马迁完成他论著史书的事遗愿,这成为司马迁撰写《史记》的原始动力之一。因侍从汉武帝巡狩封禅,司马迁游历了很多地方,足迹几乎遍及全国各地。游历之行开拓了他的胸襟和眼界,使他接触到各个阶层、各种人物的生活,并且收集到许多历史人物的资料和传说。这一切为他后来写作《史记》提供了很大的帮助。

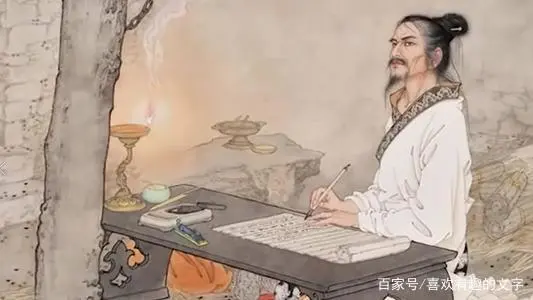

李凌之祸 隐忍著书

公元前99年,正当司马迁的著史工作进入高潮之际,一场横祸降临。司马迁由于为寡不敌众、降于匈奴的李陵辩护,被投入监狱,接着又以“诬罔主上”的罪名被处以宫刑。在司马迁看来,这是奇耻大辱,他曾想到自杀,然而“死有重于泰山,或轻于鸿毛”,当他想到父亲的遗言,想到草创未就的著述,便决定在残酷黑暗的现实中“隐忍苟活”,在著史的过程中求得生命价值的实现,并从古人身上找到支撑自己生活的勇气。最终,司马迁终于用他“身残处秽”的生命完成一部究天人之际,通古今之变,成一家之言的史学巨著——《史记》。

在笔者看来,司马迁虽受了宫刑成为了宦官,但他有自己的信仰与使命。而笔者看的电影《中国最后一个太监》中的刘来喜却是奴性思想难消,成为了无知的牺牲品。笔者对古代存在的宫刑更是嗤之以鼻,想我泱泱大国竟会有这么残害人格的事物存在,实在令人痛心!

而且并不是每个半路被净身的人都能像司马迁这样忍辱负重,顽强地完成自己的使命,让自己的生命更有价值。

发表评论