澎湃新闻记者 钟源

复旦大学历史系教授张仲民经常能发掘出一些被“隐藏的历史”,尤其是近代名人不太为人所知的一面。在新书《叶落知秋:清末民初的史事和人物》中,他写到严复的“好利空谈”、胡适曾经考过倒数第二、陈寅恪的成绩并非成绩单上看起来那样好等等;此外,他对阎锡山的幕僚南桂馨等不太为人关注的历史人物着墨颇多。张仲民认为揭示那些被“隐藏的历史”并非为了反弹琵琶或猎奇,而是在更全面地占有史料基础上让我们更深入地认识过去的复杂性和历史人物的全貌。

张仲民(章静 绘)

新文化史的影响

您此前的作品中有不少较为典型的新文化史取向(阅读史、医疗史、消费文化研究),而这次出版的《叶落知秋:清末民初的史事和人物》似乎回到了政治史、思想史的主题上,这是您近年来研究兴趣的转变吗?

张仲民:从个人习史的角度来讲,学习中发生一些转向应该比较自然,因为自己还算有些自知之明,不愿“负隅顽抗”。我近几年的一些研究尝试,多发源于过去研究阅读史看资料时的所见所得(之前的医疗史研究也是如此),当然部分也是对过去研究路径和外在学术环境进行反思的结果,内中的逻辑和延续性仍是一以贯之,比如努力从阅读史料中发现值得研究的问题,注意使用多元化的史料,侧重从受众或传播学(我更喜欢用文化研究中的名词“接受政治”这个词)的视角看待思想、言论或有关的知识再生产现象等。

《叶落知秋》这本书虽然较多关注了政治或学者与政治关系的话题,但根本上应仍是一个以精英为主要研究对象的思想史作品,可惜的是限于本人的“材性”和学养,精细透彻地描述这些精英思想的实况及其变化情况,并非自己所长。为此,我不得不穷则思变,试图以一种考证的方式来重构思想家的行迹及其言论产生的具体语境,通过一些可能互相关联的多元史料排比与展示,藉此重建能呈现历史当事人的为人处世方式、言论与行动之间的关联(或脱离)状况,以及受众或读者的有关反应情形等,尽力避免用一些先入为主或后设的立场、概念、理论来处理材料,也避免为尊者讳、贤者讳的情况出现,更不能趋利跟风把文章写成别人论述或观点的注脚。

读者或许已经注意到,收在本书中的文章多是由一篇带出另外一篇,围绕某个人物差不多都有两篇或者三篇互相关联的文章——这皆因在解决某个具体问题的过程中又派生出新的问题,不得不再继续探讨,这让我研究的时间段不断拉长,空间也不断扩大——带来的问题是愈来愈发现自己知识储备的贫乏和研究能力的力不从心。好的一点是,这也刺激自己有兴趣和动力去发现新的选题、阅读新的材料,进而去扩充自己的知识面。如今马齿渐长,很庆幸自己没有固守一隅,可以由着性子读书写作而不必局限于一些“命题作文”,从而能把研究的时段从晚清延续到民国乃至延安时期(有关延安时期的研究习作尚未发表)。

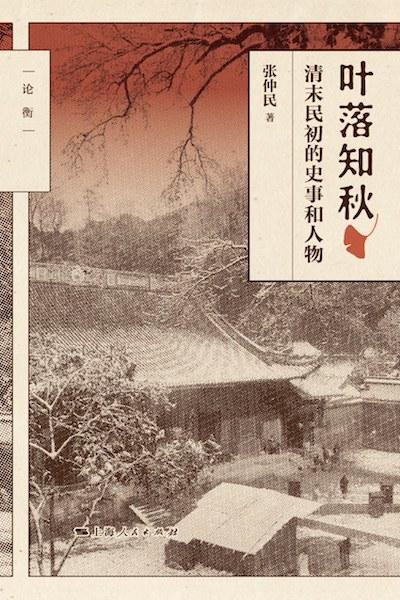

《叶落知秋:清末民初的史事和人物》

新著中似乎仍明显有新文化史学术理念的痕迹,比如重视对历史记录的辨别、对历史的后设追忆和书写保持警惕等,能举例谈谈新文化史对您研究的影响吗?

张仲民:新文化史现在似乎是一个被用烂或被滥用的标签,围绕它存在颇多的污名化和符号暴力现象,连一些不太了然或根本不了解新文化史的学者都在利用或批评这个标签。在这样的情况下,为之正名似仍有必要(这里没有必要展开,之前曾有另文讨论),毕竟十几年前自己曾热心引介过新文化史,也努力将此典范吸收进自我的研究中。

长期下来,新文化史对我的影响还是比较深远的,它不但作为一种方法论,也化为一种问题意识、意识形态(广义的,非狭义的政治性意识形态)立场内化到自己的阅读和写作中了。具体来讲,它给我的启示和提醒主要有五个方面:第一是关于史料方面的,即重视对史料的辨析和对史料形成过程的考察,不能忽略史料中的表演成分及其传播效果。第二是对既有研究和一些理论、概念术语的警惕,不要被他们牵着鼻子走,避免误入以论代史或人云亦云的泥沼中。第三是重视写作的逻辑性、关联性与故事性,但这不应该以误读史料和脱离语境的方式来实现,更不应该刻意媚俗,华而不实或哗众取宠。第四在于它的自我反思性和开放性,它不但不把历史发展视为一个线性的有规律性的目的论大叙事,还特别提醒史家要时刻意识到自我知识、能力与方法论、立场的局限性,历史的演进具有无限的可能性,研究者无法占有或垄断所有的材料与解释,历史学家对之的再现也不存在盖棺论定的终极答案。第五个方面,在我看来或许也是最重要的方面,即其批判性或者说它的“人民性”(这自然也是一种后设立场,不过它是具有高度自我反思和警惕性的),在多数新文化史研究者这里,历史研究的目的不仅在于为弱势者代言,书写“没有历史的人”的历史,还在于揭示那些被压制的、被遮蔽的或被有意无意隐藏的历史。所有这些当均有助于我们提高自我的史学素养能力与史学鉴赏水准,不至于妄自尊大和良莠不分。

严复的言行不一

我们回到这本《叶落知秋》一书的具体内容。书中着力探究了近代一些名人较为复杂的一面,比如严复的“好利空谈”,那么您是如何发掘出严复的这些情况呢?

张仲民:我最早对严复的了解也是通常人们持有的认识,严复是近代中国的启蒙思想家或所谓自由主义者,有一个从激进到保守的思想变化过程,他翻译了很多书,影响很大,并提出了“信、达、雅”的翻译标准,为后世推崇。不过后来在写博士论文时,无意中看到一些材料涉及严复与复旦的关系,都是复旦校史记载中所缺乏的。作为一个复旦人,也作为一个近代史研究者,我自然有兴趣去把有关事情弄清楚,于是博士一毕业就开始从事严复与复旦关系的研究。在阅读严复材料尤其是严复书信的过程中,开始对严复有了一些新的认识,后来再结合一些周边材料,逐渐发现严复其实是一个非常现实的人,他缺乏责任心和行动力,言行非常不一致,表面看他能言不能行,是因为他缺乏位置与权力,再加上因为长期吸食鸦片导致健康不佳,实际上很多时候当严复有实缺、有能力时,他也根本无意去落实自己的理念,经常是出工不出力,更多是在以此作为交接官场和安插亲友学生的工具,至于具体做事和落实自己曾公开表达的理念则在其次,有时甚至根本对此不予考虑。

另外,严复受到传统黄老、法家的思想影响非常浓厚,一方面很悲观,一方面又迷信强权,故此才会倡导社会达尔文主义而又为之所苦。可以说,严复对现实看得太过通透,认为世事不可为,欧美等强国太优越于中国,时人如何努力都救不了中国,聪明如他者只能明哲保身、随波逐流,利用自己的西学知识与翻译能力获取最大的利益,具体说就是去当官、去跟达官贵人拉关系才是正道。而为了挣钱和当官,以及攀附权贵与拉关系,严复做过很多有损形象的事情,其中一些极其功利、实用主义的做派让人大跌眼镜。收在本书里的《言行之间——严复与复旦公学》一文对此有一些披露,本人尚未发表的另外一篇关于严复的文章则会对这些被隐藏的历史有更多的揭示,此处不赘述。

那么我们该如何看待严复的这些作为以及有类似情况的一些名人呢?

张仲民:在当时中国屡战屡败、崇洋崇新的语境中,严复被舆论视为西学第一人,甚或是西学的化身,很受时人崇拜,在官场和知识界都有许多拥趸。清末官场比较捧严复、帮严复的主要是时任两江总督(后转任直隶总督)端方、学部侍郎严修,以及其他如直隶总督杨士骧、邮传部侍郎(后为尚书)盛宣怀等人,入民国以后则是袁世凯。在知识界,对严复非常关照而又为严复所信任的主要是当时商务印书馆编译所所长张元济,还有桐城派的吴汝纶、姚永概,以及严复的福建同乡郑孝胥等一帮人。他们之所以如此高看严复,自然是同他们有严复是当时最懂西学的中国人认知有关。对此,严复曾有一句非常自负的“夫子自道”:“我现在真如小叫天,随便乱嚷数声,人都喝采,真好笑也。”

严复塑像

如何看待类似严复这样的作为?我觉得历史研究的目的或意义尽管并非为了评价而存在,但研究者对研究对象做出一些定位或评判仍不可避免,只是这个标准要尽可能是历史的、人道的,而非基于某些宰制叙述或者给定的立场、特殊的利益诉求。就严复研究而言,我认为首先应该摆脱标签化的影响,不能因严复是所谓启蒙思想家,就以其是非为是非,将其言论作为评价其本人的标准,或以诸如启蒙、进步、保守、自由主义等大而化之的概念来标示或化约严复一生的言行。

严复的很多具体政治主张和政治态度其实都是顺势而为,在随时改变。如武昌起义爆发后他由支持盛宣怀迅速转向支持袁世凯,主动献计献策,颇得袁世凯信用,被袁指派为北方议和代表之一赴南方与革命党会谈,民国成立后袁世凯又以老师视之,派分其诸多职务与头衔。袁世凯复辟帝制,严复也积极配合支持,加入筹安会暗中介入一些复辟劝进活动。洪宪帝制失败后,严复却不断借机发声,宣称自己是被胁迫加入筹安会,内心对袁世凯复辟帝制的举动并不支持,早在清末时即表达过对袁世凯的不满(严复在致熊季廉的信中曾直斥袁世凯、奕劻“皆满清送葬人才”)。有意思的是,差不多同时,严复又介入张勋的复辟活动,对张勋复辟成功抱有很高期望,还建议亦属闽籍好友的溥仪师傅陈宝琛提醒张勋注意疏通舆论、消弭反对派,而当复辟失败,严复再充先知,将之归罪于张勋莽撞自负、为人所误,失败不可避免。

其次,因为严复的著述包括翻译作品都比较容易得到,甚至还有“《全集》”可供我们参考,这给我们较为全面地认识与把握严复当年的作为提供了最为直接的证据,但仅依赖严复的《全集》与自我陈述是远远不够的(何况尚有很多严复的著述仍待发掘利用),与严复有过交往的人的材料,特别是与之交往密切的如郑孝胥、张元济、姚永概、盛宣怀、端方、袁世凯、梁启超、陈三立、侯毅等人的资料,包括与之相关的一些档案资料、近代报刊资料,均应该被我们列入参考援引的范围之内,这样我们才能对严复言行及其语境乃至其所产生的反响有更为全面深刻的认识,这样才有可能揭示那些严复不欲为人所知的,或者被过去人们与研究者所遗忘或忽略的那些隐藏的历史。综合这些内外资料,我们不难发现,译书、办学、办报等活动对严复来说只是他为了谋生挣钱的无奈之举,“不能与人竞进热场,乃为冷淡生活”,内心他真正渴望的是做“帝师”、做大官,如严复自谓他几天不做官即感到寂寞无聊。从这个角度看,我们就可以理解严复为何那么喜欢到北京任职,那么喜欢同达官贵人进行交往,即便他也不时感叹官场中的应酬太多,花钱伤神。

上述对严复为人的评价,或许有些苛刻,因为类似他这样火中取栗、个人私利优先的做法,在近代知识分子之中其实颇为流行,夏曾佑、郑孝胥、杨度、柳亚子、恽毓鼎等人,包括本书中重点讨论的刘师培皆是如此。不过,自己公开宣传主张的理念,但在实践中自己并不愿遵照实行,受到时人与舆论厚责自然在所难免。正像清末时人所批评严复在同时担任安庆安徽高等学堂监督和吴淞复旦公学监督时所言:“安徽高等学堂之风潮,追源立论,大抵咎于该学堂监督。该监督素负学界重名,其著书有曰:民智愈浅,则希望愈奢。此语甚为确切,请下一转语曰,理想愈高,则措施愈谬,我于高等学堂见之,于复旦学堂又见之。”

刘师培的书生论政

提及刘师培,您文章中曾详细描绘了洪宪帝制期间刘师培的所作所为,写他为袁世凯复辟帝制站台,工于献媚,可惜了一身好学问。那么您是怎样理解近代知识分子书生论政、从政的热情?刘师培除了个人性格中“势利善变”“功名心切”的面向,还有哪些值得注意的情况?

张仲民:我关注刘师培也有很多年了,最先在做博士论文的时候看到一些他关于世界语的论述。前些年在阅读材料时又看到不少世界语的资料,而检索有关的世界语史研究,发现值得继续讨论之处颇多,于是就继续以刘师培为突破点开始关注近代中国的世界语运动。

最初研究刘师培之时,发现大家比较关注刘师培的学术思想、无政府主义主张、背叛革命的情况等,而对于他的世界语主张以及投靠端方以后的情况,特别是他在民初的活动,研究的不多。于是在这方面开始下手读材料,通过看与刘师培有比较密切关系的钱玄同、苏曼殊、章太炎等人的材料,以及清末民初报刊上的一些报道,发现了刘师培与章太炎、钱玄同、端方、南桂馨、阎锡山、袁世凯、陈独秀、蔡元培、吴稚珲、林万里等人的关系都值得钩沉,于是先后写出四篇相关的文章讨论刘师培与世界语、章太炎、南桂馨、袁世凯等人的关系(其中两篇已经收进本书),进而考察了《刘申叔先生遗书》的编纂过程。

在研究刘师培的过程中,自己的感情也很复杂。刘师培的一些变化与做法的确很让人痛心,但他的才华和学养又让人高山仰止,而其聪明反被聪明误的遭遇也让人唏嘘不已。刘师培为什么从一个激烈的无政府主义者突然投靠端方,到了民国初年又依附更强大的袁世凯呢?过去有一些学者做过分析,认为刘师培之所以势利善变,同其家庭情况(如何震的影响、家境窘迫)等因素密切相关,这也是刘师培自己1912年初写信向章太炎搭救他的义举致谢和道歉时公开承认的,但追溯刘师培之前的心路历程与处世方式,结合当年蔡元培曾评价刘师培为“书呆子”,性格上“好胜”“多疑”“好用权术”的情况,我们或许可以提出一点新的解释。

学术上少年老成的刘师培后来与章太炎结交后,两人虽互为莫逆,但学术观点的差异也比较大,所以两人这一时期发表的文章中有过不少暗中较量,互相不点名地与对方商榷。再加上同居东京时章太炎发现何震一些私生活上的问题,遂直言相告刘师培,不料却引发了好胜而又多疑的刘师培嫉恨,而其妻何震与第三者汪公权又加以挑拨,刘章关系遂决裂。与此同时,本来同两江总督端方联系帮助章太炎获得赴印度学佛资助不成的刘师培自己却转而变为端方资助的获利者,这样原本缺乏金钱的他才得以留在东京续办《衡报》,继续倡导无政府主义与世界语。饶是如此,刘师培的激烈言行仍面临日本政府与警察的监视和逼迫,1908年11月初,他不得不怏怏回上海,此后刘师培大概才开始为端方控制。1909年初,刘师培变节一事公开化,他就公开投奔端方,成为其幕府中的一员,之后绝口不再提及无政府主义和世界语等激进主张。

而为了挽回与刘师培的友谊,章太炎曾屡次尝试,即便在刘师培公开投靠端方后,章太炎仍致信刘师培,希望其能迷途知返,离开端方,专心学术。但章太炎越拉刘师培,越起反作用。刘师培大概有点“既生瑜何生亮”的情结,章太炎写信给他希望能一起致力学术、研究国粹,为中国文化争光,但好用权术的刘师培以己度人,觉得章太炎是在利用他、市恩于他,实有连累他阻其大好前程的嫌疑——因为这时刘师培的幕主端方刚好由江督转任更为重要的直隶总督。身为满人中比较开明的督抚,舆论对之评价颇高,对其宦途也非常看好,深得端方喜爱的刘师培不需要背弃端方,再度去体验流亡困乏之苦。而且单纯就从事国粹研究的工作条件来说,身在端方幕府的条件自然更让刘师培安心。从常理来看,刘师培这样的选择对自己颇为有利,但人算不如天算,他无法预料到端方才任直隶总督六个月即被清廷解职,直到近两年后端方被起用为粤汉铁路督办,刘师培又沾光成为粤汉铁路顾问官,追随端方入川,资州兵变时他正好在成都从事游说活动,才侥幸得以生还。

《吴虞日记》里曾记载了民初(1912年初到1913年夏)刘师培避难在成都的一些情况。透过吴虞的记载,我们可以对刘师培的为人处事情况有更多了解。刘师培自然是那种智商很高、学问很好的人,但他并不以书生自居,而是自认为很有谋略的人。所以他给吴虞讲“知雄守雌主义”,劝吴虞不要轻易放弃报纸主笔的阵地。同时他又不甘寂寞,就西藏问题主动向四川都督尹昌衡献策。当时吴虞、谢无量、廖平等诸多四川学者都没有觉得刘师培有什么问题,均很佩服刘师培的学问,与其往来、联络很多,关系也比较融洽。事后回溯,刘师培在成都国学院教书的这一年半,大概是他一生做学问的最安定时刻,其工作待遇颇好,不需要颠沛流离,还有一帮学术同道不断唱和往还。刘师培自己也没有辜负这段时光,著述不断,还积攒了一千多块大洋,其妻何震也从太原寻夫到此,两人得以团聚。1913年夏秋之交,刘师培回扬州省亲后,大约是听信了何震的建议,没有返回成都任职,反而北上太原,接受昔日好友时为阎锡山亲信的南桂馨之约,赴山西督军阎锡山幕府任职。此后又被南桂馨、阎锡山当作工具推荐给正在力行复古运动于全国范围内征召所谓博学鸿儒的袁世凯。

此时的袁世凯已经成为终身大总统,大权独揽、人莫予毒,众多文人纷纷归附,一直想在政治上有所作为的刘师培自然也不例外,只是他的卖力程度远超其他文人。功名心切的刘师培自以为找到了真正的靠山与“明主”,可以得君行道、大展宏图,之后极力为袁世凯肉麻鼓吹、粉饰太平,即便颠倒黑白、为清议所不容也不在乎。结果洪宪帝制失败后,刘师培又异常狼狈,被人视为“一文不值”、身败名裂。

刘师培两次投靠有权势者,但每次依附的都是“冰山”,均以失败告终,这自然跟他看不清时代大势、饥不择食有关,然而又何尝不是他自以为是、自作聪明所致?他很清楚知道端方、袁世凯是在利用他,但他亦在试图利用端方、袁世凯,希望除了可以拿到经济上的实惠之外,还能达到自己好名与借政治权力达成自己某些学术理想的目的。

简言之,刘师培因为走投无路投奔端方尚可以理解,况且他投靠后也未公开发表一些出格的政见或做出一些丑陋的事情,他平常主要在努力从事国学研究,并帮助端方做一些考古鉴别事务。但投靠袁世凯后,刘师培开始利欲熏心,彻底沦落为御用文人。身为“被服经术,泛滥百家”的饱学之士,刘师培攀附权势,高调出场,以学术作政论,大作违心之言,“徒令怙权藉势之雄,羞贱儒冠,轻蔑当世之士”。相比之下,同为袁世凯规复帝制大业效力的严复就比较高明,世事洞明的严复这时闷声发大财,不撰写和发表公开支持帝制的文章,从而能在帝制失败后比较容易为自己洗涮、辩白。其实文人论政从来都不是问题,问题是为何而议?为谁而议?最重要的是,依托什么而议?

刘师培

刘师培昔日曾有《书杨雄传后》一诗(1905年初发表于《国粹学报》),诗中刘师培称赞杨雄(公元前53-公元18年)为多才“通儒”,可惜遭到朱熹在《通鉴纲目》中的恶评,“紫阳作纲目,笔削更口诛。惟据美新文,遂加莽大夫”。刘师培认为这样的评价对杨雄不公平,他依据东晋常璩《华阳国志》的记载,认为“淡泊”名利的杨雄在王莽称帝之初——“居摄初”(公元6年)即已去世,并未来得及为王莽效力,“身未事王莽”,“何至工献谀”,杨雄充其量是“大纯而小疵”,可惜由于朱熹等宋儒讲究纲常名教,“宋儒作苛论”,杨雄才落下恶名。可以看出,刘师培这里不顾历史事实极力为昔日杨雄替王莽背书一事辩诬,除了有故意立标新立异的文人意气驱动之外,其心中难免没有感情投射,将杨雄作为自己有意无意的追摹榜样,以致日后自己也主动落水,甘为袁世凯的“莽大夫”。

发表评论