著述就是用文字撰写作品,作品本身在古代也称著述。为什么要著述?如何看待著述?这就涉及到著述观念的问题。在中国古代,人们将著述看作立身处世的基本技能,又是实现人生价值的重要标志,这一观念深入人心。但从历史的角度考察,以著述为立身之本的观念并非一开始就是如此,要到汉代才建立起来。

从先秦到两汉,著述本身从君王政治的附庸,演变成为文化领域一项独自发展的社会事业,在此期间,著述观念也发生了相应的巨大变化。造成著述观念变化的历史原因很复杂,主要来自两方面。其一,社会文化的历史变迁。具体说,就是从西周史官文化的昌盛,演变到春秋战国史官文化的瓦解,再演变到史官文化瓦解后,汉代出现新的社会文化;其二,以书籍为代表的文字作品传播方式的不断进步。具体说,就是从史官文化实行官书垄断,演变到春秋战国时冲破官书垄断,民间流通的书籍逐渐增多,再演变到汉代废除官书垄断后,书籍真正面向公众传播以及书籍材料的变化等。

讨论先秦到汉代著述观念的变化,涉及到两个十分重要的概念:史官文化;官书制度。用这两个概念讨论先秦两汉书籍问题,始自我的老师刘光裕先生。先秦两汉的书籍问题极为复杂,也最难解释,在与我的日常讨论中,刘光裕老师反复提及此点。在经过了长期深入的思考后,他逐渐形成了这一思路,并于近年来先后撰文讨论。以愚见,刘光裕先生是第一位从传播角度考察先秦两汉书籍问题的学者,其论也最为深入透彻。因此,我完全认同他对这一时期书籍传播等问题的看法,并在此基础上思考著述观念问题。

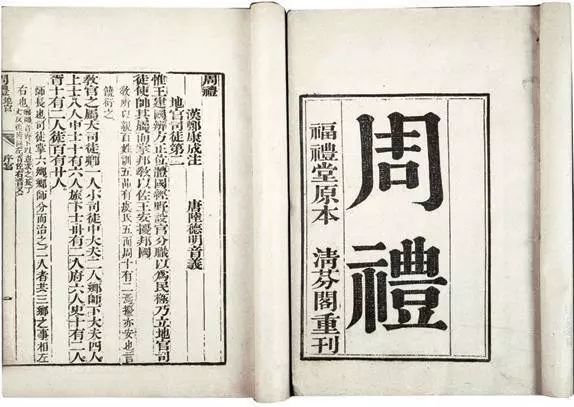

“史官文化”的概念,由范文澜明确提出,其思路可溯源自清中叶至民国早期的章学诚、龚自珍、梁启超、刘师培等学人,当代学者如徐复观、杨向奎等亦有重要论述[1]。这些学人对“史官文化”的理解不尽相同。另一概念“官书制度”,当为刘光裕独创。“官书”来自《周礼·天官·宰夫》:“六曰史,掌官书以赞治”。刘光裕在此基础上提出“官书制度”概念。他认为,史官文化指以史官为代表的一种官方文化,它直接产生的是官书制度。史官文化昌盛于西周,周平王东迁以后,渐趋衰落。

本文讨论先秦时期的著述观念。两汉时期的著述观念留待下篇。

秦之前的历史时期一般称为“先秦”,主要指夏、商、西周、春秋、战国这几个时期。先秦著述观念的变迁,大致分为春秋之前、春秋时期、战国时期三个阶段。春秋之前,作者奉王命而作,著述不属于作者,与作者名声无关;春秋时期,出现了立言不朽的观念;战国时期,面向公众的著述观念开始出现。这三阶段的特征均与史官文化和官书制度的变迁密切相关。

春秋以前:著述不属于作者

以西周为代表的史官文化,其特征可简单归纳为两点:其一,君权至上;其二,官方全面垄断文化。在史官文化时期,凡学校都是官学,凡书籍都是官书;私家没有学校,私家也没有书籍与著作。这种情况,是汉代以后从未见过的。

清代学者章学诚指出:“春秋以前,凡有文字,莫非官司典守。即大小术艺,亦莫非世氏师传,未有空言著述不隶官籍,如后世之家自为书者也。”[2]所谓“官司典守”,是说所有文字作品都归官府有关部门典藏,一概不准流布民间私家。当时,篇籍的作者都是巫史官员;巫史官员以外没有作者。巫史官员是专职的文化官员,官职是世袭的;他们的文化与技能是父传子受,在家族中世代传承。因此,巫史官员所撰作品与篇籍,也伴随官职世袭而在官府代代传承,这就是所谓“世氏师传”。其结果是书籍由官府世代典藏和使用,无法流布民间。另外,在西周礼乐制度之下,所有文化包括典籍,都归天子所有;典籍由天子按礼乐等级进行分配,诸侯国各自只准拥有天子分配的典籍,超出这个范围就是违礼。因此,彼此视典籍为自己拥有的特权,既不准在官员或诸侯之间任意流传,更不准流布民间私家。比如,西周初年,周成王封赠给鲁国大量典籍,因为鲁国是伯禽的封地,伯禽是周公的儿子,因此鲁国获得的典籍最多[3],但典籍被视为特权,不能公众传播,也不能互相交流,因此,吴国的公子季札要亲自到鲁国,才能看到完美的诗乐[4];晋国的世卿韩宣子也要到鲁国,才能从鲁国史官那里看到《易》等典籍[5]。由于得到礼乐制度的有力支持,书在官府而私家无书的官书垄断局面,就像铁桶一般牢不可破。

官府全面垄断了文化,包括垄断著述。从事著述之人是巫史官员。他们从事著述,如史官撰史书,天官撰历书,太卜撰占卜之书等,凡此都是奉王命而作,无非尽王官职守而已。所以他们所撰篇籍,只能成为官书,不能属于自己,所谓“史,掌官书以赞治”(《周礼·天官·宰夫》)。身处这样的社会环境中,作者的头脑里不可能产生视作品为己有的想法,如章学诚所说:“未有空言著述不隶官籍,如后世之家自为书者也。” [6]章学诚又说:“古未尝有著述之事也,官师守其典章,史臣录其职载。”[7]这并不是说当时没有著述活动,而是认为没有如后世那种将作品视为己有的著述活动。那时候,只有“官师守其典章,史臣录其职载”那种官方著述活动。

因此,西周时期的所有著述,无非是天子君王手中的一种工具,是从属于官府政治的附庸而已。章学诚反复强调说:“古人之言,所以为公也。未尝矜于文辞,而私据为己有也。”[8] 原因就在,书籍与著作都归官府公家所有,不属于作者自己。

刘光裕先生将史官文化影响下的官书制度总结为三大特征:一是书籍不向公众传播;一是作者不署名;一是篇籍无定本。[9]这其中,“不向公众传播”与“作者不署名”对著述观念的影响极大,主要体现为下述三方面。

(一)作品代表君王官府,并不代表作者本人

史官文化时期的作品,虽然也是由作者写出来的,可是作者都是“王官”。他们奉命写作,写什么,怎么写,听命于君王的意志,目的是满足君王官府的需要。所以,作品必须代表君王官府的立场和利益,充分表达他们的思想观念。这样的作品,可以代表官府公家,却不能完全代表作者本人。章学诚说“古人之言,所以为公也”,便是指此。这种著述活动以服务官府作为全部目的,作者无法自由表达自己见解,也无法充分显示创作才能;它必须听命于君王,依附于官府政治活动,因而不可能发展成为一项独立自主的文化事业。

(二)作者不关心自己作品的命运

由于作品都属官府所有,由官府典藏,归官府使用,不面向公众传播。作品能否流通、如何流通等,都听任官府公家处置;作品是否修改,如何修改等,也都听任官府公家的意愿。所有这些,都与作者无关,作者不必过问,也不能过问。作者可能从著述中得到的利益,主要是靠作品获得君王赏识,进而获得封赏或其它奖励。至于作品是否受其他读者欢迎,或是否要修改、流传等等,与作者均不发生什么关系。在此情况下,作者对自己作品的命运不可能关心,也不需要关心。

(三)作者头脑里没有署名观念

鉴于作品无论在名义上还是在事实上都代表官府公家,并不代表作者自己,在此情况下的作者,头脑里不可能萌生在作品上署自己姓氏的想法和要求,署名观念无从产生。因此,春秋以前留存下来的典籍,如《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》及一些科技书籍等,一概没有作者署名。后世多不知作者是谁,于是传注家往往将这些作品托之于尧、舜、文王、武王、周公等大人物的名下。其实,这些大人物并不是真正的作者。这些作品的真正作者,名字没有留下来,原因是当时作者尚没有署名意识,不知在自己作品上署名。

春秋时期:出现立言可成名之观念

公元前549年,鲁国的叔孙豹出使晋国,与范宣子讨论何谓不朽时说:世代做高官、享俸禄、家族代代香火不绝,这些并不是真正的不朽;“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”[10]朽就是“虽久不废”,声名可以传之久远。孙叔豹认为,只有立德、立功、立言才可能达到不朽,作为实例,叔孙豹提到了鲁国的臧文仲,说他死后,言论传到了后世。这番宏论,代表春秋时期崇尚事功、重名声的人生价值观,也是历史上第一次有关著述地位的明确表达。这一年,与叔孙豹同在鲁国的孔子(前551—前479)才3岁。

“立言”的字面意思,是通过语言或文字明确表达自己的思想观点,就其功能而言相当于著述。叔孙豹在晋国谈论“立言”可以不朽,证明春秋后期有些人开始重视著述。从另一面看,叔孙豹将“立言”置于“立德”“立功”之后,又说明与事功相比,著述处于次要的与从属的地位。叔孙豹“立德、立功、立言”之说,以后逐渐成为中国士大夫人生价值观的基本内容,这方面的最早代表人物就是孔子。孔子一生积极从政,到晚年仍无法施展自己的抱负,事功不能有所作为,于是“退而修《诗》《书》《礼》《乐》”[11]。晚年“退而”著书,表明孔子一生以事功为第一,以著述为第二。孔子为何“作《春秋》”?司马迁记载说:“子曰:‘弗乎,弗乎?君子病没世而名不称焉。吾道不行矣,吾何以自见于后世哉?’乃因史记作《春秋》。”[12]由此知。孔子是在事功碰壁之后的晚年作《春秋》,旨在传道于后世,实践“立言”之不朽。

《左传》说:“国之大事,在祀与戎。”[13]祀,是祭祀;戎,是打仗。前者代表礼乐教化,后者代表战事武功。一直到春秋年间,在政治家眼里,著述还算不上是“国之大事”,多数人并不重视“立言”。所以,叔孙豹提出“立言”可以不朽,是一个不小的进步。它肯定了著述的重要性,并且将著述与个人名声联系起来。这一观念的产生,源自当时的历史环境。春秋时期,周王室政权衰落,史官文化亦开始衰落。诸侯国势力崛起,对诸侯国来说,施政得失关乎国家的存亡兴衰,而施政得失与是否重“立言”关系很大,因而重国家兴衰不能不重“立言”。再者,当年使臣频繁往来于各国之间,使臣都讲究辞令,这也是重“立言”的一个因素。

战国时期:著述开始面向公众

春秋以后的战国年间,是中国古代史上的社会大变动时代。在文化领域,孔子私人办学获得成功,从此带动各国出现私学热潮,促使史官文化进一步瓦解。长期由官府垄断文化的铁打江山终于出现了断层,而且断层越来越大。这时期,对著述观念影响最大的社会因素,一是诸子崛起;另一是官书垄断被冲破,民间开始有书,士大夫开始重视文字作品的传播作用。

战国诸子都是教育家、思想家、著作家,他们是随着私学兴起而出现的;兴办私学,又是史官文化开始瓦解的产物。所以,战国诸子的崛起代表史官文化进一步衰落。考察战国诸子生平事迹,可知他们一生大都充满事功精神,坚持以“立德、立功、立言”作为自己的基本价值取向,像孔子那样,在事功方面碰壁之后,转而努力著述,追求“立言”之不朽。他们“各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯”[14],“立言”成为诸子实现抱负的重要途径。他们的言论,或由自己,或由门生弟子,或由师徒合作,最后形诸文字,成为著作。春秋以前,中国没有私家著作文字。孔子与战国诸子,就是中国历史上最早的一批私家著作家。

历史上最早重视媒介传播作用的,也是战国诸子。在先秦文献中,《墨子》率先明确指出媒介的作用。《墨子》里讲,古代圣王重视鬼神,担心后世子孙不知鬼神之事,于是“书之竹帛,传遗后世子孙”。[15]如此强调文字媒介超越时间、空间的传播功能,《墨子》之前尚不可见。

战国诸子,是当时冲破官书垄断的主力军。不过,史官文化的传统势力十分强大,官书垄断不能轻易退出历史舞台。战国后期的《荀子》,里面有一段话说,通晓“法则、度量、刑辟、图籍”的官吏,是世袭的——“父子相传”,他们执掌“图籍”,“不知其义,谨守其数”[16],以此代代奉持君王,获取自己的俸禄,因此,“三代虽亡,治法犹存。” [17]这些奉持图籍之官吏,均为史官文化与官书制度之代表,由此可见,到战国后期,官书垄断的局面依旧存在。所以在战国年间,一方面是官书垄断逐步被打破,民间流通的书籍渐渐增多;另一方面是官书垄断势力依然强大,绝大多数官书仍不能在民间公开流通。在当时,民间流通的书籍主要是诸子。诸子本不是官书。包括儒家在内的诸子书籍,其流通范围实际上以师徒门生或学派内部为主。在汉以前,并没有出现后来那种面向社会公众的自由流通。

处于这样的社会环境中,著述观念也在悄悄发生转变。

战国中期,孟子倡言“知人论世”,这是读者关心作者的开端。

《孟子·万章下》有言:“以友天下之善士为未足,又尚论古之人。颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也。”[18]后人把这段话总结为“知人论世”。孟子认为,仅仅读古人的作品是不够的,还需“知其人”、“论其世”,所以读书之人,必须了解作者的生平事迹、思想见解,了解作者所处时代与社会背景。如果不了解作者及其时代社会,就不能正确理解作品内容。孟子“知人论世”的核心,是从读者接受的立场出发,提出了解作者及其时代的重要性,可以说,战国时期诞生了不同于官书垄断环境中的新型读者。孟子“知人论世”之说,代表了这新型读者对作者地位与作者作用的重要发现。这种新型读者只能产生于日渐面向公众的传播环境中。

战国末年,吕不韦以“著书布天下”为目的撰《吕氏春秋》,这是作者具有公众传播意识的开端。

战国末年,吕不韦招集门客,主持撰写《吕氏春秋》。《史记·吕不韦传》说:“当是时,魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士喜宾客以相倾。吕不韦以秦之强,羞不如,亦招致士,厚遇之,至食客三千人。是时诸侯多辩士,如荀卿之徒,著书布天下。吕不韦乃使其客人人著所闻,集论以为八览、六论、十二纪,二十余万言。以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》。布咸阳市门,悬千金其上,延诸游士宾客有能增损一字者予千金。”[19]此段记载提供了以下信息:首先,吕不韦主持写作《吕氏春秋》的目的是受当时荀卿等人“著书布天下”的影响,他也要让自己著作传布天下,并为自己扬名;其次,吕不韦主动将著作公诸于众,并以“一字千金”的方法做公开宣传,这方法相当于今天的“炒作”,目的都是扩大与加深自己著作在社会公众间的影响。

从战国后期书籍领域的情况看,有些子书的传布范围已经超越了学派师徒的界限。例如,荀卿弟子韩非写的文章,就从韩国流传到秦国,颇为秦王赏识[20]。著作传播范围的扩大必然扩大作品的社会影响,作品与作者名声的相联关系也跟着日益凸显出来,吕不韦无疑看到了书籍领域的这种新变化。因此,他主持撰写《吕氏春秋》,就以“荀子之徒著书布天下”为榜样,其中显然具有公众传播的明确意图。“一字千金”的炒作,最能说明吕不韦具有公众传播观念。所以,他著述观念中的读者,既不限于弟子门生,也不限于官府官员,而以社会公众作为读者对象。这种读者与官书垄断下的读者,当然不同。

因此,吕不韦对待著作的态度,也与前人不同。其一,以自己姓氏命书,或曰《吕氏春秋》,或曰《吕览》。作者以自己姓氏命书,吕不韦是历史上第一次。作者以自己姓氏命书,与作者署名的作用是一样的。书籍一旦在公众间传播,读者如果不知作者是谁,将带来诸多问题,像孟子所说“知人论世”之类,因此改变以前作者不署名的古老传统就是十分必要的了。其二,作序言向公众推荐自己的著作。该书《序意篇》以“文信侯”名义(吕不韦封文信侯)介绍《十二纪》内容与要旨。《序意篇》实际上是该书序言,文献学家认为《序意》是我国最早的作者自序。作者自序,就是为了向陌生的公众读者推荐自己的著作。吕不韦上述做法,是向社会公开表达这样一种观念:《吕氏春秋》在精神上或名义上属于他自己,他是《吕氏春秋》一书的全权代表。这样的作者观念与著述观念,是以前从未有过的。

孟子“知人论世”之说重视作者,吕不韦具有明确的公众传播观念与自觉的作者意识,这些都是著述观念变化的表现。虽然在当时,此类观念尚未普及,但是,这些新型观念的出现,表明战国时期,著述观念正发生着重大变革。这背后,是史官文化与官书制度的渐次瓦解与公众传播时代的悄然来临。

【参考文献】

[1] 许兆昌:《周代史官文化:前轴心期核心文化形态研究》,长春:吉林大学出版社,2001年,第289-296页。陈桐生:《中国史官文化与》,北京:文津出版社,1993年,第2页。

[2] [清]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,北京:中华书局,1985年,第64页。

[3] 《左传·定公四年》记载了周成王对鲁公、康叔、唐叔的分封诰命。三者都得到了土地、人民、各类器具。唯有鲁公还额外得到了“祝、宗、卜、史,备物典策”,即一批文化官员与典籍。杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第1536-1539页。

[4] 《左传·襄公二十九年》:吴公子札来聘……请观于周乐,使工为之歌《周南》《召南》……为之歌《邶》《鄘》《卫》……为之歌《王》……为之歌《郑》……为之歌《齐》……为之歌《豳》……为之歌《秦》……为之歌《魏》……为之歌《唐》……为之歌《陈》……自《郐》以下无讥焉……为之歌《小雅》……为之歌《大雅》……为之歌《颂》……见舞《象箾》《南籥》者……见舞《大武》者……见舞《韶濩》者,……见舞《大夏》者……见舞《韶箾》者,曰:“德至矣哉……观止矣!若有他乐,吾不敢请已。” 杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第1161-1165页。

[5] 《左传·昭公二年》:二年春,晋侯使韩宣子来聘,且告为政,而来见,礼也。观书于大史氏,见《易》《象》与《鲁春秋》,曰:“周礼尽在鲁矣,吾乃今知周公之德与周公之所以王也。” 杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第1226-1227页。

[6] [清]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局,1985年,第64页。

[7] [清]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局,1985年,第62页。

[8] [清]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局,1985年,第169页。

[9] 详见刘光裕:《简论官书三特征》,《济南大学学报》2011年第3期。

[10] 《左传·襄公二十四年》:二十四年春,穆叔如晋。范宣子逆之,问焉,曰:“古人有言曰,‘死而不朽’,何谓也?”穆叔未对。宣子曰:“昔匄之祖,自虞以上,为陶唐氏,在夏为御龙氏,在商为豕韦氏,在周为唐杜氏,晋主夏盟为范氏,其是之谓乎?”穆叔曰:“以豹所闻,此之谓世禄,非不朽也。鲁有先大夫曰臧文仲,既没,其言立。其是之谓乎!豹闻之,大上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。若夫保姓受氏,以守宗祊,世不绝祀,无国无之,禄之大者,不可谓不朽。” 杨伯峻《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第1087—1088页。

[11] 《史记》卷47,北京:中华书局,1959年标点本,第1914页。

[12] 《史记》卷47,北京:中华书局,1959年标点本,第1943页。

[13] 《左传·成公十三年》。杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第861页。

[14] 《汉书》卷30,北京:中华书局,1962年标点本,第1746页。

[15] “古者圣王必以鬼神为其各,其务鬼神厚矣。又恐后世子孙不能知也,故书之竹帛,传遗后世子孙。咸恐其腐蠹绝灭,后世子孙不得而记,故琢之盘盂,镂之金石,以重之。” 吴毓江:《墨子校注》,孙启治点校,北京:中华书局,1993年,新编诸子集成本,第340页。

[16] “循法则、度量、刑辟、图籍、不知其义,谨守其数,慎不敢损益也;父子相传,以持王公,是故三代虽亡,治法犹存,是官人百吏之所以取禄职也。” [清]王先谦:《荀子集解》,沈啸寰 王星贤点校,北京:中华书局,1988年,新编诸子集成本,第59页。

[17] [清]王先谦:《荀子集解》,沈啸寰 王星贤点校,北京:中华书局,1988年,新编诸子集成本,第59页。

[18] 杨伯峻:《孟子译注》,北京:中华书局,2005年,第251页。

[19] 《史记》卷85,北京:中华书局,1959年标点本,第2510页。

[20] “人或传其书至秦。秦王见《孤愤》《五蠹》之书,曰:‘嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!’李斯曰:‘此韩非之所著书也。’秦因急攻韩。” 《史记》卷63《老子韩非列传》,北京:中华书局,1959年标点本,第2155页。

作者简介

陈静,山东大学文学博士。济南大学教授。研究兴趣集中于中国古代出版文化;近年来关注女性与出版问题。出版有《唐宋律诗流变研究》《图说中国文化·艺术卷》等著作。发表论文数十篇。所撰传统文化普及类作品输出版权到韩国。

发表评论