古籍鉴赏是雅事韵事,以鉴赏为目的的收藏过程也充满着他人难以领略的情趣。爱之愈甚,藏之愈殷。

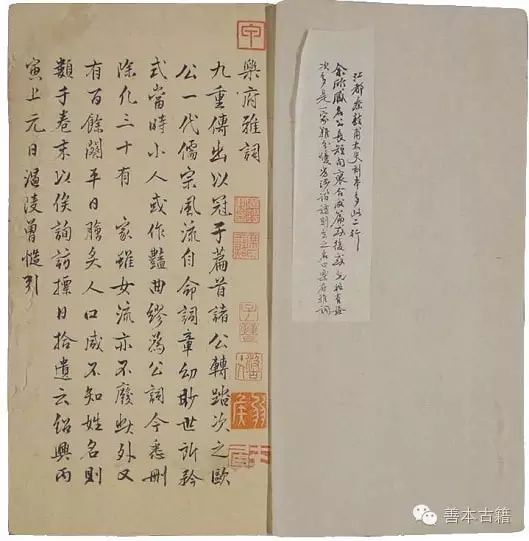

历来藏书家无不好古敏求,多在自己的藏书上钤盖精致古雅的藏书印,朱墨辉映,使藏书增色,更具垂绪源流、印鉴作证之功能。藏书印勃兴于两宋,至明清两代图书日富,藏书日繁,更替日频。一些较知名的藏书家每得好书,把玩珍赏之余,必钤印书上,开卷一乐。其或相与流传,及至朱痕累累,藏者因此可以播名垂远,日后书亦身价百倍。

皇室藏书印的渊源,大概可以追溯到唐太宗的“贞观”印。到了宋太祖,已起用“秘阁图书”这枚专门的收藏印鉴。宋徽宗有印“御书”,这表明是皇家收藏的书籍。唐宋及以后的藏书印成为文人寄托情怀与理想的一种形式,藏书印的艺术欣赏价值大大超越实用价值。明清以来,藏书家辈出,藏书印更是异彩纷呈,蔚为大观。有人作过统计,仅国家图书馆收藏的古籍上钤盖的印章数量已达万枚以上。

藏书印大体上分为机构藏书印和私人藏书印两种。机构藏书印如五代南唐的“集贤院御书印”,元代的“翰林国史院官书”,当代的“北京图书馆藏”等。私人藏书印如元代赵孟頫的“天水郡国书印”“赵氏子昂”;明代项元汴的“墨林山房史籍印”,文徵明的“玉兰堂图书记”,毛晋的“毛氏藏书”“汲古阁藏书记”;清代钱曾的“虞山钱遵王藏书”“述古堂藏书记”,黄丕烈的“士礼居藏书”“百宋一廛”,汪士钟的“曾藏汪阆源家”“汪士钟藏”,杨以增的“宋存书室”“东郡杨氏海源阁藏”,瞿启甲的“铁琴铜剑楼”“良士珍藏”,刘承斡的“吴兴刘氏嘉业堂藏书记”,郑振铎的“长乐郑振铎西谛藏书”等。

藏书家尤重视藏书印的应用,一方朱印钤于书端,既为藏书者标志,又可表露藏书者的心曲,读来意趣盎然。闲章不闲,是藏书印的一大特色。藏书印文内容十分丰富,包括姓名字号、生年行第、乡里籍贯、家世门第、仕途经历、爱好志趣、警语箴言等,甚至还有诗文及警示子孙爱书守书的家训。

有的藏书印能够表明藏书者的身份地位。清末四大藏书家之一的海源阁第二代主人杨绍和有一方印“道光秀才,咸丰举人,同治进士”,堪称一份履历表。

教导子孙爱惜藏书的藏书印最能体现藏书家“嗜书如命”的情结。例如,明代文学家黄宗羲(号梨洲)的藏书印上刻着“忠端(梨洲之父)是始,梨洲是续,贫不忘买,难不忘携,老不忘读,子子孙孙,鉴此心曲”,爱书之情,尽在其中。明代藏书家、澹生堂主人祁承蝾的藏书印文是一首诗:“澹生堂中储经籍,主人手校无朝夕。读之欣然忘饮食,典衣市书恒不给。后人但念阿翁癖,子孙益之守弗失。”诗中教导子孙爱惜书籍,守之勿失。

明代钱叔宝有一印日:“百计寻书志亦迂,爱护不异隋侯珠。有假不返遭神诛,子孙鬻之何其愚。”诗中对借书不还者表示痛恨,予以警告,旗帜鲜明。明代“汲古阁”主人毛晋藏书之丰举世皆知。此公有一方56字的大藏书印,印文为:“赵文敏于书卷末云,吾家业儒,辛勤置书,以遗子孙,其志如何。后人不读,将至于鬻,颓其家声,不如禽犊。若归他屋,当念斯言,耻非其有,无宁合旃。”他希望子孙读其藏书,从中受益,警告子孙如果把书卖掉,则禽兽不如。

倡导读书、珍惜藏书也是藏书印的主题之一。清代藏书家吴骞的藏书印上刻着:“寒无衣,饥无食,至于书不可一日失。此昔人治学之名言,是拜经楼藏书之雅则。”正因为有如此精神,吴骞一生专于学问,成为杰出的版本目录学家。清代藏书家顾锡麒的箴言印日:“昔司马温公藏书甚富,所读之书,终身如新。今人读书,恒随手抛置,甚非古人遗意也。夫佳书难得,易失消,一残缺,修补甚难。每见一书或有损坏,辄愤惋浩叹不已。数年以来,搜罗略备,卷帙颇精,伏望观是书者,倍宜珍护,即后之藏是书者,亦当谅愚意之拳拳也。闻斋主人记。”清藏书家马太龙由于藏书甚多,书常被人盗走,他一气之下刻了“警印”钤于书之扉页“窃书非雅贼”!

有的藏书家还利用藏书印来分类保管书籍,如明末著名藏书楼汲古阁主人毛晋所藏宋元善本,都钤有“宋本”“元本”印记。这些藏书印直观地告诉后人这些书的重要价值,有益于强化图书保护意识。

篆刻艺术是藏书印艺术价值的重要组成部分。文人的意境正是通过刻者的“刀法、章法、篆法”表达出来的。名家篆刻令藏书印艺术价值倍增。如明代毛晋汲古阁用印大多出自汪关之手,清代潘祖荫滂喜斋藏印即出于赵之谦之手。这些篆刻名手所治之印,匠心独运,或凝重古朴,或温雅秀逸,显示了深厚的人文功底,堪称藏书印的代表作。质地上乘的印材和雕工精致、意趣高雅的印钮也为藏书印增添不少艺术价值。

藏书印历来受到版本学家、目录学家和藏书家的重视。不少古籍版本目录学专著都将藏书印作为一项重要的内容来著录。因为借此可以查考一部书的流传源流;可以与版式、行款、字体、纸张一起,用来判断一部书的版本;可以用来补充书史资料的不足。

傅增湘是民国时期著名的藏书家,光绪二十四年(1898年)进士,做过翰林院编修,曾任直隶提学使,创办天津北洋女子师范学堂、京师女子师范学堂,民国6年(1917年)出任教育总长。其藏书楼名为“双鉴楼”,因为他藏有两部珍贵的《资治通鉴》,一部是他祖父传下来的元刊本《资治通鉴音注》,一部是他搜购的端方旧藏南宋绍兴二年(1132年)两浙东路茶盐司刊本《资治通鉴》。他把这两部宋元刊本并称“双鉴”,作为藏书楼的名字。

一个偶然的机会,傅增湘见到了南宋淳熙年间(1174~1189年)宫廷写本《洪范政鉴》,能把这部书收藏在“双鉴楼”成了他的一个梦想,十多年耿耿于怀。后来他终于等到书商出售这部书,不禁喜出望外。可是书商索价极高,傅增湘不得已卖掉了自己珍藏的日本古刻本三大筐,换钱买下这部从宋到清历时700多年,上面朱印累累的古籍珍宝。此后他以《洪范政鉴》与宋本《资治通鉴》相配,合称“双鉴”。这对“新双鉴”更为珍贵且名重一时,传为书坛佳话。

宋代内府写本《洪范政鉴》是宋仁宗根据《尚书·洪范》编纂的一部书,书上钤有十几方藏书印。当时就是凭借书上钤有“辑熙殿书籍印”,确定这本《洪范政鉴》属宋代内府写本。辑熙殿是南宋时的皇家藏书楼,有了这枚皇家藏书印,就可断定这部书是从辑熙殿流传下来的。这部书上的另外几枚皇家藏书印进一步佐证了这个判断。宋亡之后,《洪范政鉴》被收入元朝宫廷,于是书上多了一枚“翰林国史院官书”的印记。

1949年傅增湘去世,他的后人遵照遗嘱,把“双鉴楼”的藏书捐献出来,普通书籍捐给了故乡的四川大学,《洪范政鉴》等善本捐赠给北京图书馆(现国家图书馆)。

近代文化名人的藏书印,同样体现着藏书者的个性与文化情怀。著名藏书家缪荃孙的藏书印“艺风审定”“艺风堂藏书”“江阴缪荃孙藏书印”“缪荃孙藏”“小珊三十年精力所聚”等,透着儒雅的书卷气。瞿秋白、杨之华夫妇常合用一枚书印钤于藏书,印文为“秋之白华”,含二人名字在内,构思巧妙。国画大师张大千的藏书印章大都自撰自刻,“大干掌握”“藏之大千”“南北东西只有相随无别离”等藏书印,耐人寻味。当代藏书家韦力先生有藏书印多枚,间有两方颇具意味,一曰“求书甚苦”,藏书甘苦多少,寂寞自知;另一日“甚爱必大费,多藏必厚亡”,典出《道德经》,聚书一途多不易,艰辛无奈,心境炎凉,此印喻理深长,皆因爱书而为。

袁世凯次子袁克文,一字抱存,后因得宋王晋卿《蜀道寒云图》画卷,得物志喜,因署“寒云”。他与傅增湘、徐森玉、周叔驶等交往密切,研究古书版本,藏书极精。凡遇宋元古刻善本,必大力购得,先收有宋版书百种,乃名书楼日“百宋书藏”。后其宋版书增至200部,又改书楼名为“醑宋书藏”,所藏善本钤印累累,以示珍爱。他收藏了8种宋刻巾箱本,有《周易》《尚书》《论语》《孟子》等,爱若至宝,又设书斋‘八经阁”,秘藏于内。困顿时袁氏藏书大多转卖,以济窘日。袁克文嗜古收藏乃贵公子的一种消遣而已,兴尽则视若浮云,转瞬散尽,成为来去匆匆的书林过客,只有累累朱记,标记着过眼云烟。

在版本方面,藏书印是鉴定版本的重要依据之_;在藏书史方面,借助藏书印可以了解一部书的传承关系和收藏历程;在艺术欣赏方面,—方篆刻精致的藏书印堪称一件艺术品,极具美感,可以充分体会其给藏书者带来的闲情逸致和精神享受。

古籍版本学者林申清先生在《明清著名藏书家·藏书印》一书的序言中有这样一段话:自来藏书家印记,大都请名家篆刻,有的凝重古朴,有的温雅秀逸,其艺术价值,实不亚于书画家印记,亦足资今日爱书君子楷模。买一本心爱的书,晴窗展读,虽非价值连城的古刻珍秘,然纸自如玉,墨润如脂,书香阵阵,取出印章,在扉页上钤一方朱红印记,替这本书增些色泽,也替自己的心头添些喜悦,诸君以为如何?

好书堪读不堪藏,沧海难寻旧寸方。

当我们看到古书上一枚枚丹砂未褪的印款时,也能用心感受到几代爱书人留下的一缕耐人深思的文化痕迹,它们的有绪流传,给我们清晰地提供了寻找前贤的线索,为日后的藏书之事多存一些惊喜和感动。中国传统藏书印属文人书斋雅玩,表现的又是藏家的儒雅风范,体现出一种审美取向和人生境界。

如需参与古籍相关交流,请回复【善本古籍】公众号消息:群聊

发表评论