今天读朱东润先生的《传叙文学与史传之别》,方知史传与传记(朱先生称为“传叙”)之间,区别是那么大,不亚于《三国演义》与《红楼梦》。

朱先生认为,史家的叙述和传叙家的叙述,有一个根本的差别,就是史家以事为中心,而传叙家以人为中心。

他说,在一部史书里,往往先有成见,认定几件大事是一代政绩的骨干,和这几件大事有关的人,当然收进列传,但是传中所载,仅仅把他对于这几件大事的关系写出,其余则都不妨付之阙如。传叙家不应当是这样的,他应把传主的人性完全写出。凡是和人性发展有关的,都是传叙家的材料。最显然地,和人性发展有关的事态,不一定是历史上的大事,所以传叙家所用的材料,和史家所用的材料不同,而两家所得的结果,也必然地不会一致。

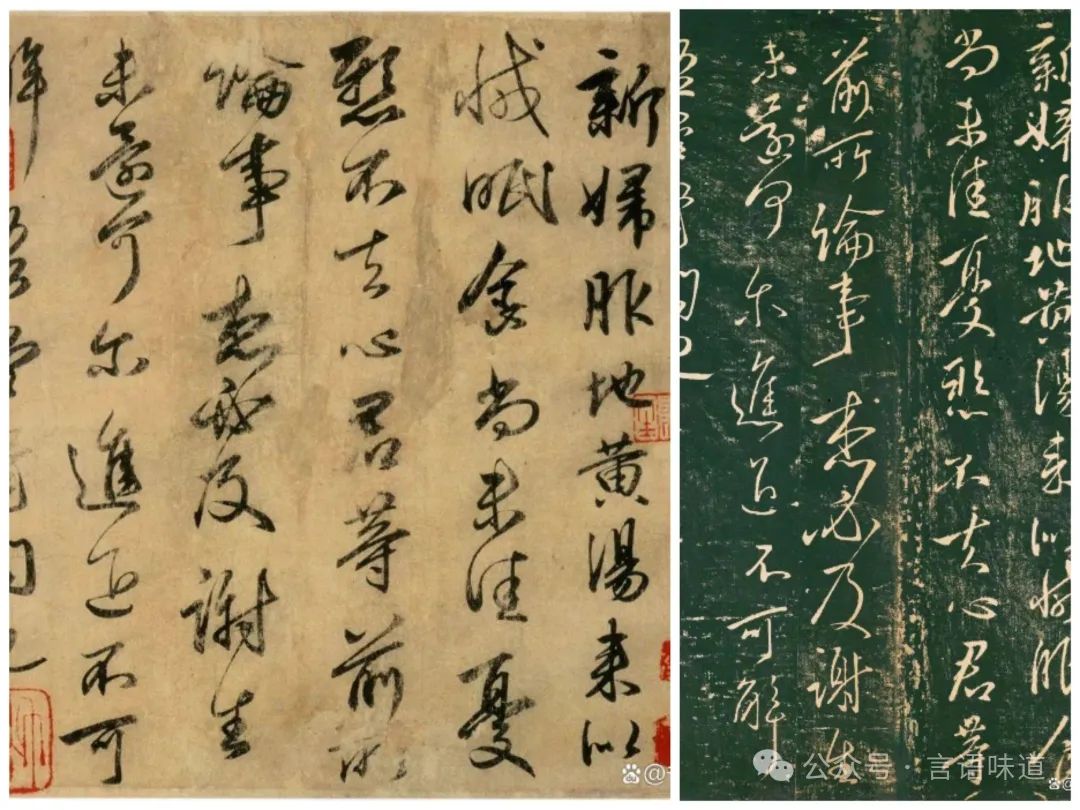

在史家的叙述里,常常认定这是圣贤,那是名臣,或则这是佞邪,那是篡盗,于是就在文字上从某一方面发挥。其结果,我们所看到的往往不是本人的真相,而是某种成见的疏证。因此,要把史家的列传认为传叙的标准,当然是一种错误。

朱先生提醒我们,读中国史传文学,一定要注意,史传与传叙文学中间,还有一个很大的差别,就是史传有所谓的“互见”。

在史家的著作里,一部书常常包括若干人的事迹,这若干人的事迹,必然有若干共同的项目。要把每个人的事迹,都在本传里叙述,必然会有若干的重复或雷同,而这一部书也空费许多可省的篇幅。所以史家常把这些共同的事迹,仅在主角的本传里记下,连带写着与此有关的诸人,那么,在其他诸人的本传里,就可以节省笔墨,只说见某某传——甚或连这一句都可以省去了。这便是所谓“互见”,其主要目的是在避免重复。

无论如何,司马迁不把列传看成若干整个的单位,这是显而易见的事。读《史记》的时候,必须认识互见之例,而后始能看清传主的本事。

在司马迁手里,史传中有了互见之例,不但可以避免重复,而且可以示褒贬,明忌讳。互见之例。本来史家对于褒贬,可以运用隐恶扬善之例,但是遇到善人之恶无可讳言,恶人之善不容不说的时候,于是也用互见之例。在善人的本传里只看到善,恶人本传里也只看到恶,而把善人之恶,和恶人之善放到另外一篇去。只要你肯读全书,你自然会看到史家的定论;倘使你专读本传,你所看到的只是史家的偏见。在《史记》里面,这样的例证特多,尤其因为司马迁的成见,早为一般读者所共认,我们可以断定这是史家故意的写法,而不是偶然的疏忽。

但是必待研讨全书而后,才能看到事实的真相;倘使仅读本传,那么不但不能得到真相,甚至所得的印象只是朦胧而不确切。这也是运用互见之例的结果。

传叙的目标是个人,所以在每个人的传叙里,应当把他的事迹完全写进,无论这是他单独的事迹,或是与其他诸人共同的事迹。在他与诸人共同的事迹里,他是一个主角,或许仅是一个不甚重要的配角,优良的传叙家必然认定他的主从的关系,而给他相称的叙述,这是另一问题。但无论如何,凡是和传主的人性发展有关的事迹,传叙家便不应把这件事迹忽略或放弃。

凡事都有例外。

不过初期的史家如司马迁、班固等的作品,也常常能注意到传主的人性:例如《史记·项羽本纪》写项羽悲歌慷慨,泣数行下;《万石君传》写石庆执策数马;《汉书·陈万年传》写万年教子陈咸以谄,咸倚屏风而睡;《萧育传》写育手案佩刀,自称杜陵男子之类。这些确是传叙文学的名笔,但在史传中究是罕见的例外。

所以要认史传和一般传叙文学有密切的关系则可,倘使认为史传就是传叙文学,或是传叙文学的标准,那么不但格局上不能一致,而且在性质上也是大相径庭。

原文全文载于《星期评论》第三十一期,1941年7月。

发表评论