笔者高中的时候也困惑于这个问题,总是觉得有哪些不对。最近开始读一些研究上古汉语语法的著作,才大概知其一二。

上古汉语不是一个共时的平面,而是许多历时平面的组合,因此研究时切忌步传统训诂学后尘,将这些书混为一谈。先秦方言不同,《庄子》和《孟子》的语法就有很多微妙差别,这还只是共时的方言差异。从《左传》到《史记》,语法差别就更明显了。

所以,这个答案如果展开写,将会是一篇极长的文章,说是文献综述毫不为过。笔者时间不多,在此随手拿出几个现有的研究成果,以后会慢慢补充,争取完善:

1.“语”和“言”,“赐”和“献”

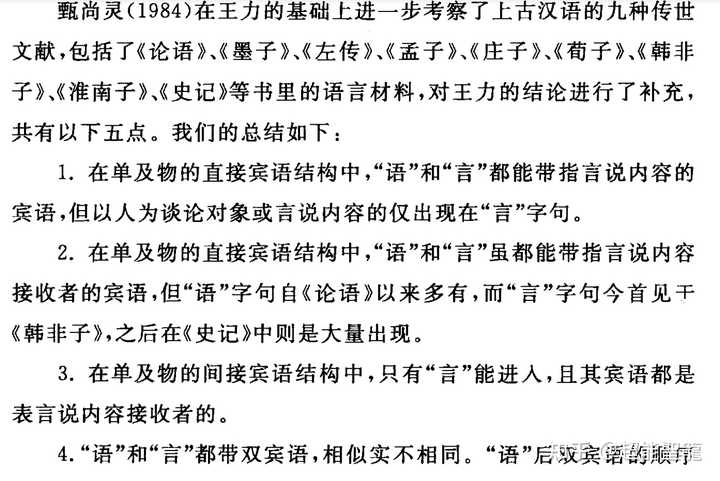

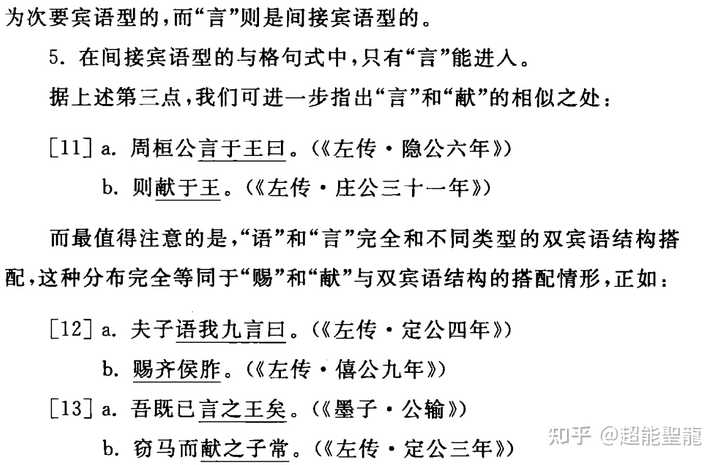

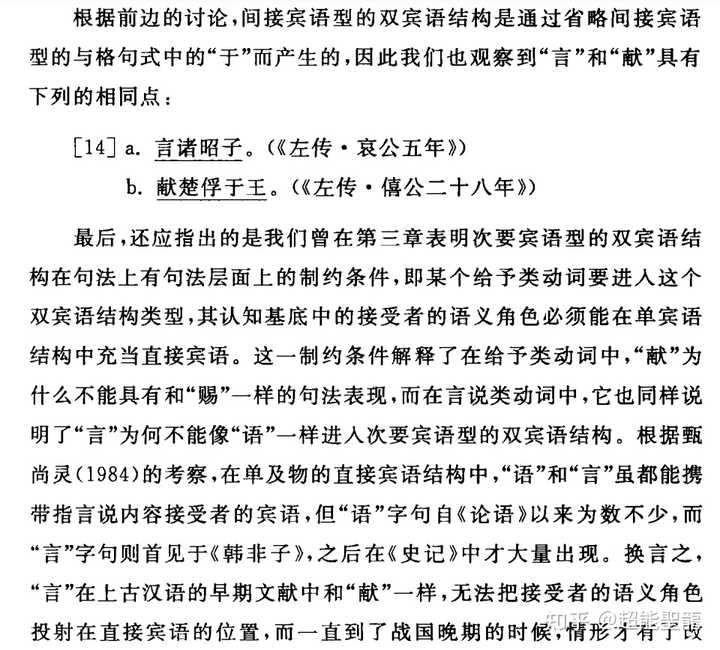

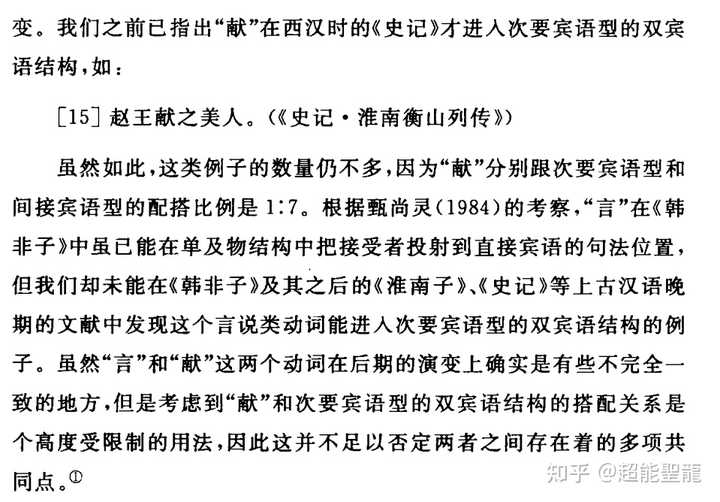

潘秋平《上古汉语与格句式研究》(2015)指出,这两对动词都能带两个宾语,但是搭配的结构不同:

简单来说就是:

A语BC=A对B说C

A言B于C=A言BC=A对C说B

“语”和“赐”相似,而“言”和“献”相似。后世两者混淆,如“越人语天姥”。

此外,上古晚期开始流行用“道”代替“言”的现象,如《韩非子》就有例子。到了司马迁的年代,这个用法已经十分常见了。

2.转折句

梅广《上古汉语语法纲要》(2018)指出,先秦时期表示转折的主要是“而”,汉以后“然”字势力扩张。先秦没有“虽...然...”这种句式,“虽”不和“然”呼应。

3.“即”

梅广(2018)指出先秦时期“即”表示“一旦,万一”的情况还不多,《左传》仅见一例,《墨子》和《韩非子》中有一些,而到汉代已经很多了。

4.“而”

梅广(2018)指出“而”本来不是连词,而是转折副词,有可能来自于虚词“言”的弱化形式。春秋战国时期这个“而”十分活跃,但是在战国晚期有衰退的苗头:它开始变成只有语音形式的垫子,没有实义,纯粹凑音节用。但是,它彻底衰退是东汉的事。

这个连词的消失可不是小事,是汉语史上的一次大事。从此,谓语的并列结构消失了,所有并列关系的动词+动词再也不是词组结构,而只能视为复合词,同时还助推了偏正连动结构、动补结构的形成。这两种结构的兴起也差不多同时,也是在东汉。比如“挠乱之”在之前可以理解为“挠(及物动词)而乱(及物动词)之”,在这之后“乱”字只能理解为补语。

5.述补结构

蒋绍愚《近代汉语研究》(2017)第四章有详细介绍。其中提到,魏晋南北朝时期动词+宾语+结果补语的形式大量出现,如“打头破”。

6.被动句

上古时期有些动词可以直接添加前缀或后缀表达被动含义,但字形不变,比如“伐”:

“《公羊传》曰:春秋伐者为客,伐者为主。何云?伐人者为客。读伐,长言之,见伐者为主。读伐短言之,皆齐人语也。按今人读房越切,此短言也,刘昌宗周礼大司马、大行人、輈人皆房废切,此长言也...”——段玉裁《说文解字注》

“见”在上古只发展出“遭遇”的用法,用来标记被动,但不像现代被动句那样有负面含义。春秋时期的文献中,“见”用来表被动的用例还不太多。《史记》用“见”表示被动的频率明显高于先秦。

战国晚期,出现了被动句的两种新用法:“为x之V”“为x所V”(V=verb)。这两个用法到后世十分盛行。至于“被+V”的用法,基本上可以说是汉代及以后才有的,先秦的几个可疑例子都可以解释成“被+N”(N=noun)。

7.“将”

蒋绍愚(2017)提到“将”在汉代出现“携带”义,相当普遍,后来虚化为处置义,如“令数吏将建弃市”《汉书·赵广汉传》。

8.何处

后世诗文常见“何处”,但先秦只用“何、奚”或者“恶、安、焉”。

9.“了”

先秦至西汉无此字。东汉此字开始出现,来源不明。

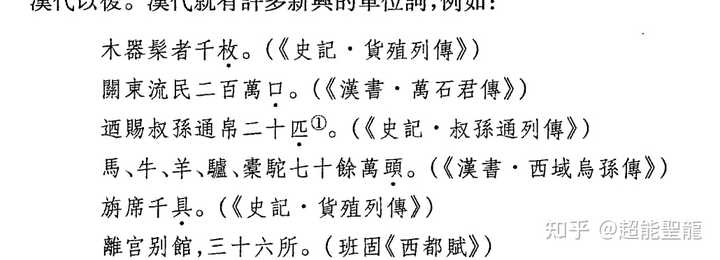

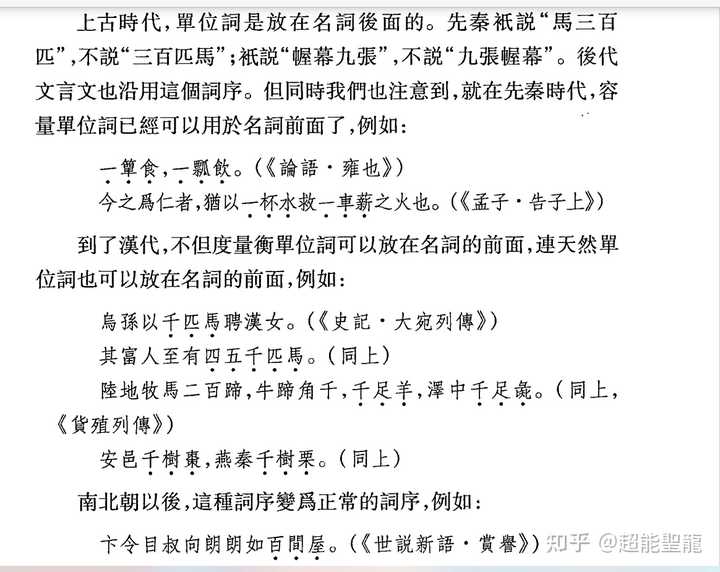

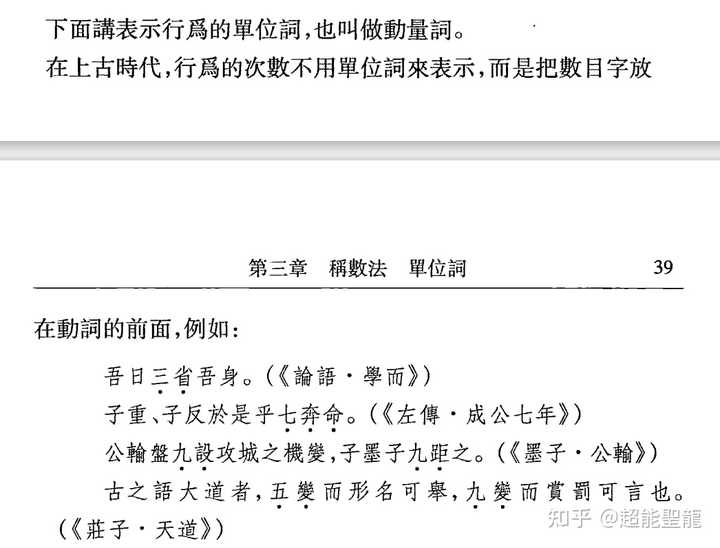

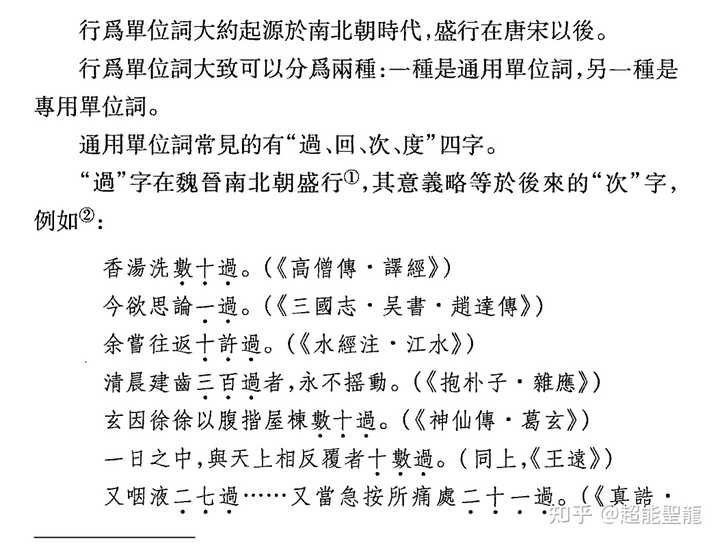

10.量词、单位词

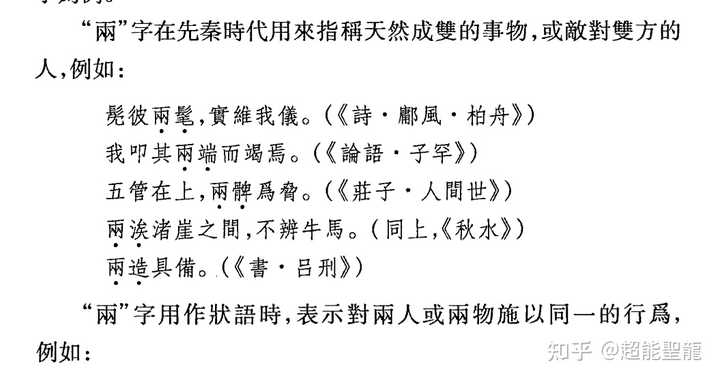

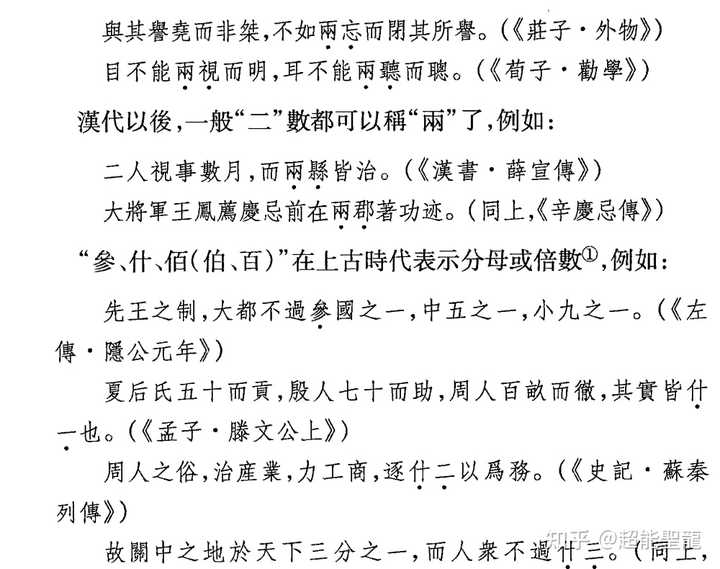

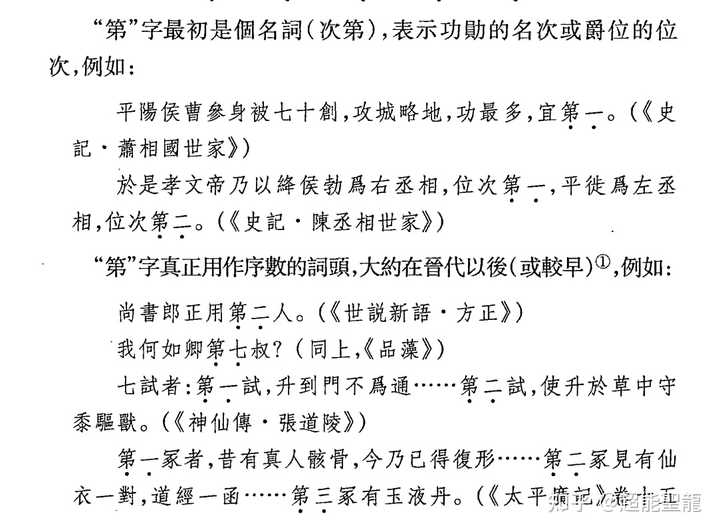

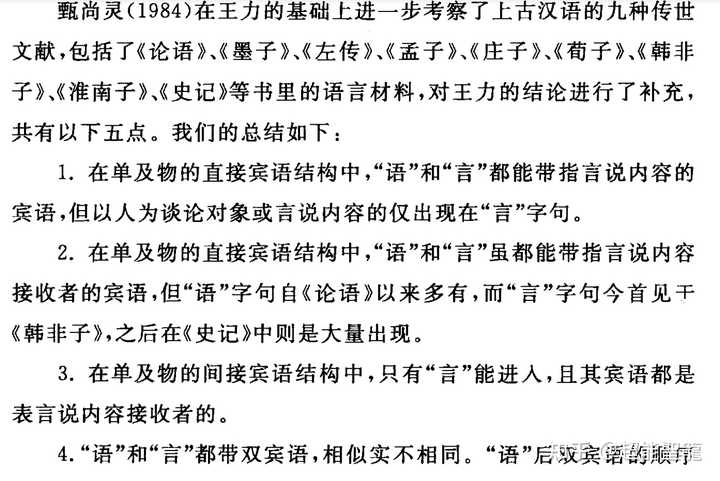

这块十分复杂,兹以截图述之

发表评论