“辛德勇《汉书》概说”系列共七篇,此为第二篇。

说完书名再来谈《汉书》的篇幅。

我在前面说《汉书》的篇幅是一百篇,乃是本自班固自己的说法,这也就是前面引述过的“为春秋,考纪、表、志、传,凡百篇”那句话。按理说,这话讲得清清楚楚,不用再做什么解释了吧?其实事情比这复杂得多,一下子,我也说不清楚。说这问题复杂,是复杂在我们现在看到的《汉书》是分为一百二十卷,而不是一百卷。

这里面首先涉及的是“篇”和“卷”的关系。

一般来说,在纸本书籍通行之前,世间的书籍,都是“书之竹帛”(《墨子·贵义》)。书于竹简者,编连成册,名之曰“篇”,而写在帛上的,卷成一捆,便称之为“卷”。古时帛贵简贱,故简书多而帛书少,结果就造成了古书称篇者众而称卷者寡的局面。这样,源自简书的称谓方式——“篇”就成了通行的用法,甚至东汉人许慎在《说文解字》中干脆直接阐释说:“篇,书也。”

不过李零先生对“篇”和“卷”的解释与敝人有所不同,他认为:

古人所说的“卷”和“篇”概念不完全一样。“篇”是按内容起讫自为长短,而“卷”则是竹简编联成册的一种长度规格。古人著书,可以一篇一卷(长篇还可再分上下),也可以数篇合抄,本无所谓长短。但(刘)向、歆校书,这个问题就比较突出,长则一书数卷,短则数书一卷,卷与卷的分量比较接近,才便于上架庋藏。“批量化”导致“规格化”。(李零《简帛古书与学术源流(修订本)》)

这样的说法,当然有其合理的一面,但在另一方面,我们似乎也还可以对它的发生次序稍加追究,从而琢磨一下拙说或许也有一定道理。

窃以为单纯就简书而言,因古人著述初仅单篇别行(参阅余嘉锡《古书通例》),每一种著述写录于一个简册,此即“一篇”。不然,何以古人会用“篇”字来表示这种内容自为起讫的著作单元?我想这是一个很简单的道理。我们研究历史先从浅近的地方入手,往往会更容易触及史事的本质。

不过这一篇篇著述在流传的过程中,写者录者就不一定将其单独写录于一个简册之上,而是很可能会与其他著述同抄在一个简册之中。如果把这种著述仍然单写在一个简册上,这就是李零先生所说“一篇一卷”的情况;但若是将某一著述与其他著述同抄在一个简册之内,这就出现了李零先生所说“数篇合抄”的情况。

但这两种情况,不管是哪一种情况,都不妨碍古书最初的“一篇”,既是内容起讫自为一体的一个文本单元,也是一个在外在形态上单独存在的简束。

像这种把某一著述与其他著述同抄在一个简册之上的情况,其实后世历朝历代直至今天仍然都很普遍,只不过更确切地说不是抄在同一简册上,可能是同一纸卷,同一纸本,甚至转录到同一个Word文件上。因而不宜用出土竹书所见两篇以上著述书写在同一简册之上的情况来判断“篇”字的本义。

众所周知,班固的《汉书·艺文志》基本上就是迻录西汉末年刘向、刘歆编著的《七略》,而我们在《汉书·艺文志》中看到的情况是:《艺文志》中的《六艺》《诸子》《诗赋》《兵书》诸“略”的书籍,除了个别一小部分(如《诗》类)之外,大多著录的都是篇数,而《数术》、《方技》两略中除《山海经》一书之外,均著录的是卷数,这体现的就应当是敝人所说简书分“篇”、帛书作“卷”的情况。事实上,李零先生在讲述《汉书·艺文志》所体现的早期书籍的外在形式时,也说其“凡称篇者,都是竹书;凡称卷者,都是帛书或帛图”(李零《兰台万卷》)。

至于李零先生谓刘向、歆父子以至班固为便于上架庋藏而造成的“规格化”问题,这种情况在一定程度上或许有,但这并不妨碍古人以一个简册为“一篇”的称谓形式。所以,对与此相关的其他问题,我想还是按照自己的看法去解析。

班固撰著《汉书》的时候,蔡伦还没有发明他的造纸方法(《后汉书》之《班固传》、《宦者列传》)。当时虽然已经有纸,但作为书写材料,质量很差,并不好用。世上即使有人用纸写字儿,也是相当稀少的。所以,他应该是把《汉书》的文稿写在了简册之上。班固说这部书“凡百篇”,就是基于这一现实。按照我在上面讲述的道理,这等于说总共写在了一百个简册的上面。

我们大家只要看过班固写在《汉书》最后一篇的《叙传》的内容——也就是他对《汉书》诸篇撰著旨意的说明,都能够很容易地理解,其每一篇都是一个内容自为起讫的单元。然而我们只要略一翻检《汉书》即可清楚知悉,诸篇之间篇幅长短的差距是很大的;也就是说,这些简册收拢起来之后,有的较细,有的却很粗很粗。

简册的篇幅,短些固然无妨阅览,但太大了,不仅握持不便,更重要的是卷拢起来以后,简束太粗,要想从篇首翻检到篇末,或是随处查阅,耗时费事儿,很不方便。在简书或帛书阶段,由于简、帛的质地相对还比较耐受摩擦,所以,即使篇幅稍巨,人们也还都能够勉强对付着看。可当蔡伦大幅度改良造纸技术,纸卷逐渐取代简帛书籍之后,因纸张远不如简帛更耐摩擦,人们就开始把那些篇幅较巨的简帛书籍一分为二。这样,既减低了因反复翻检给书卷造成的损害,也更便舒卷展阅。

譬如《孟子》,《汉书·艺文志》著录其书十一篇,然而这一篇数实乃兼该“中外”而言,即东汉人应劭所说“作书中外十一篇”者(应劭《风俗通义·穷通》),后世学者颇以为此“中外”之别,即古书“内篇”、“外篇”性质之异(如清顾炎武《日知录》卷七《孟子外篇》条),然而清人周广业以为“天子所藏书皆谓之中,学官及民间所有皆谓之外。盖自孝武开献书之策,立写书之官,凡诸子传说皆充秘府,《七略》所谓外有太常、太史、博士之藏,内有延阁、广内、秘室之府是也。刘向校《晏子》,称‘有中书、太史书、臣向书〔向所有者〕、参书〔长社尉杜参,向与同校中秘书〕凡中外三十篇,定为内篇六,外篇二’,例正如此。《孟子》在武帝时,七篇早入大内,故曰‘中’,亦言‘内’,犹今称中秘书为内府书也。其上太史及学官所肄、子长所见本,皆止七篇。至成帝时陈农所求、刘向父子所校,续得民间本,增多四篇,以中秘所未有,故谓之‘外’。中书多古文善本,外书容有增窜,是以赵(岐)、刘(熙)作注,俱以中书为定也”(清周广业《孟子四考》卷一《逸文考》)。所谓“子长所见本”即《史记·孟子列传》所记“作《孟子》七篇”者,而东汉人赵岐给《孟子》作注,明言仅其中“内篇”七篇系孟子所作,其余“外书四篇”,“其文不能弘深与内篇相似,似非孟子本真,后世依放而托之者也”,因为完全不靠谱,所以赵岐一挥手,就通通把这些垃圾割下来扔掉了(最近在江西南昌海昏侯刘贺墓发现的《齐论·知道》就是同等货色),剩下的还是司马迁见到的那种七卷《孟子》原本(赵岐注《孟子》卷首《孟子题辞》)。

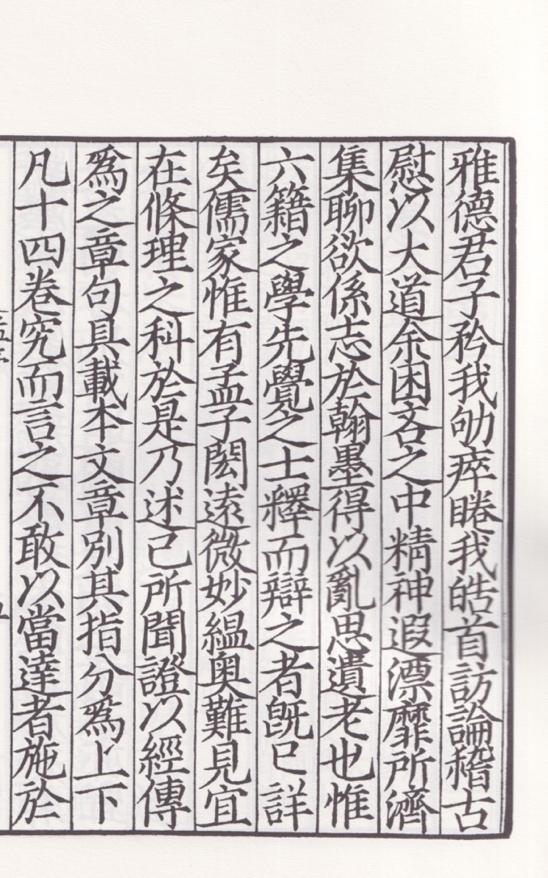

《师顾堂丛书》影印宋蜀刻本赵岐注《孟子》卷首《孟子题辞》

有意思的是,赵岐生活的时代,已是在蔡伦新纸问世之后,尽管纸卷书籍还远没有达到普遍流行的程度,但赵氏所注《孟子》却很先锋地采用纸张作了书写的载体。书写载体的改变,再加上注解文字的添入令其篇幅又增长很多,这些情况,促使赵岐决定将其各篇“分为上下”,这样一来,《孟子》全书就成了二七相乘“凡一十四卷”(赵岐注《孟子》卷首《孟子题辞》),《孟子》传世文本的卷次即由此而来。

纸张的性状同帛片相近,故纸写的书籍就借用称谓帛书的“卷”字来体现其外在形式的整体形态,当然这个“卷”字也可以用作计数的单位。

由《孟子》篇卷数目的演变,来看《汉书》的情况,我们也就很容易理解其卷次增衍的缘由了。

《汉书》从一百篇到一百二十卷,中间有一个过渡阶段,这就是出现过一种一百一十五卷本,曾经通行一时——《隋书·经籍志》著录有“《汉书》一百一十五卷,汉护军班固撰,太山太守应劭集解”,就是这种版本。同样的版本,也见于晚唐时期日本学人编著的《日本国见在书目录》。

在这里,我们看到了与《孟子》基本相同的情况——都是由简书的“篇”改成了纸质书籍的“卷”,也都在原文的基础上新增了注解的内容。显而易见,这些新增的卷次,都应该是基于同样的原因从班固百篇原本中析分出来的。事实上我们只要看一看今本《汉书》中那些分作上、下两卷或上、中、下三卷以至更多卷次的篇目,就会很容易地理解这一情况。

谈到这里,需要把话岔开一点儿,讲讲古书装帧史上的一个重要器物——书帙。书帙是裹在书卷外面的包装物,亦可称之为“书衣”(《说文解字》)。

书帙究竟产生于何时,在传世文献里并没有清楚记载,出土的古代遗物中也没有见到确切的实物。李零先生推测有简书、帛书就有书帙,“或一帙一卷,或一帙数卷”(李零《简帛古书与学术源流(修订本)》)。这话讲得有些含混,我理解,李零先生所说的“卷”,应当包括有简书的“篇”和帛书的“卷”。另外,过去马衡先生在《中国书籍制度变迁之研究》一文中也曾对书帙制度做过比较系统的论说,但所说也不够清晰。

从传世文献的记载这一角度观察,我更倾向书帙的行用是与纸卷书籍的普遍通行同步并行的。

虽然蔡伦试制成功新的造纸方法之后,在书写材料中纸张所占的比例就开始逐渐增多,但直至三国时期,竹木简牍还是占有较大比重。关于这一点,湖南长沙发现的那一大批三国吴简就是很好的证明。

进入西晋时期以后,纸张才取代简帛而成为最主要、最普遍的书写材料,故所谓“洛阳纸贵”的说法(《晋书·文苑传·左思》),就是在这一时期出现的(不过直至南朝刘宋时期,我们还是可以看到在竹简上书写文字的情况,如元陆友仁《吴中旧事》载“(北宋仁宗)至和中,乐安公守姑苏日,虎丘崖下水涌出竹简数十小片,皆朱书,有‘孝建’年号,盖宋武时纪年也。蒋颖叔自记于手稿,其孙世昌录收之”,就显示在一定范围内或特定情况下还会使用简书)。由于从总体上说,可以说纸卷已经全面取代了简束,诸多纸卷同纳于一帙的卷帙制度也才随之出现(别详拙文《“帝纪”怎么成了第一》,收入拙著《正史版本谈》)。

那么,为什么会伴随着纸质书、也就是纸卷书的通行而出现书帙呢?我想这是因为不管是简书还是帛书,它们都要比纸卷更耐磨损,因而外裹书衣的必要性并没有那么大。在这种情况下,人们的著述,在分篇设卷时,虽然也要大体有个共同遵行的幅度,即李零先生所说“恐怕只能以握持之便定其大概,实际上也不是固定的”(李零《简帛古书与学术源流(修订本)》),但这只是个大致的幅度,由于彼此之间各自独立,相互协调以均等书卷的迫切性还没有那么突出。

这种新型卷帙制度在其成熟时期最为普遍的常规形态,是在每一个书帙里盛放十卷书籍,而两种著述则不混放在同一书帙之内,又不足十卷的书籍和十卷以上书籍后面的零头,都单独装入一个书帙(别详拙文《由梁元帝著述书目看两晋南北朝时期的四部分类体系》,收入拙著《历史的空间与空间的历史——中国历史地理与地理学史研究》)。

这样一来,一帙之内诸卷之间的粗细均衡、也就是诸卷篇幅的长短相互取齐,自然也就有了更大的必要性。这样的装帧形式,从另一个侧面,也增大了拆分长篇的必要性。

在后面的论说中,我将会和大家详细讲述,《汉书》之附入注文,是从东晋时期开始的,而《隋书·经籍志》著录这种一百一十五卷本乃“(汉)太山太守应劭集解”者,这并不准确。

下面我们来看看班固百篇《汉书》被拆分的具体情况。同班固自己在《汉书·叙传》里讲述的情况相比,今本《汉书》当中,被后人分作两篇的有《高帝纪》《王子侯表》《百官公卿表》《律历志》《食货志》《郊祀志》《地理志》《司马相如传》《严朱吾丘主父徐严终王贾传》《扬雄传》《匈奴传》《西域传》《外戚传》和《叙传》十四篇,也就是说由十四篇变成了二十八卷;分作三篇的有《王莽传》一篇,也就是由一篇变成了三卷;分作五篇的有《五行志》一篇,也就是由一篇变成了五卷。合之,新的卷数一百二十卷较原来百篇的篇数,共增多其数二十。对比今本《汉书》,显而易见,我们现在看到的文本,是在一百五十卷本的基础上,重又析分出五卷。

在论述今本《汉书》的卷次问题时,首先需要清楚,著录一百一十五卷本《汉书》的《隋书·经籍志》,是唐代初年依据隋人宫廷藏书目录增删而成(《隋书·经籍志》)。

另一方面,在传世《汉书》文本中,相对来说,时间较早的是百衲本《二十四史》影印的所谓景佑本《汉书》。在所谓景佑本《汉书》的署名形式中,我们看到,其每一卷开头俱署云“秘书监上护军琅邪县开国子颜师古”。检宋庆元本等古本《汉书》卷首的颜氏《新注汉书叙例》(案今中华书局点校本讲其改题为《汉书叙例》,颇谬,别详拙文《颜师古注的〈汉书〉叫什么名》,收入拙著《正式版本谈》),可见颜师古署云“岁在重光,律中大吕,是谓涂月,其书始就”。这一著述时间中的“重光”二字,是以所谓“岁阳”来称谓值“辛”之年;“大吕”和“涂月”指的都是十二月。检《旧唐书》本传,颜师古拜秘书少监,时在贞观七年,而在贞观十一年,他由琅邪县男进爵为子,“时承乾在东宫,命师古注班固《汉书》”。继此之后,至贞观十五年为辛丑年,故颜师古的《汉书》注本当撰成于贞观十五年十二月。

这意味着颜师古在注释《汉书》时所依据的底本,应该就是这种分作一百一十五卷的纸卷文本。

那么,为什么又会由一百一十五卷本增衍成为一百二十卷本了呢?这很简单,几乎所有比较重要的历史变革,都不可能一步到位,需要有一个调整的过程,才能达到最合理的状态;或者说是进入被更多的人所乐于接受的状态。只是除了这一原因之外,十卷为一帙的装帧制度,对这次重又析出的书卷数目,应当也有一定的影响——由一百一十五卷增为一百二十卷之后,正好装满十二个书帙。这样存放,会更整齐。

《汉书》这第二次拆分,就是出自颜师古之手,他本人也在书中注明了所拆分的具体卷目——即卷五七《司马相如传》、卷六四《严朱吾丘主父徐严终王贾传》、卷八七《扬雄传》、卷九六《西域传》和卷一〇〇《叙传》,这五卷书,都是一分为二。毋庸赘言,在前面举述的那些新增篇目中剔除这五卷书之后,剩下来的那一十五卷书,就是初次拆分《汉书》时多分出来的书卷。

发表评论