“瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里,穆王何事不重来。”唐代诗人李商隐在诗歌里如是感慨。

在传说中,西周天子周穆王驾驶着八匹骏马牵引的车驾,向着遥远的西方巡游,与长生不老的神明西王母相会于昆仑山,又因国内动荡匆匆驾车东返,再也如约没有回到西王母的身边。这个传说千百年来反复被传颂,成为文人墨客创作灵感的源泉。

那么,穆王西巡真的是一个完全没有根据的故事么?

西晋武帝太康二年(公元281),一个名叫不准的盗墓贼在河南汲县盗掘了一座战国大墓,墓中出土了一大批战国时期的竹简,一时引得天下震动。经过晋荀勖、束晰等大学者的整理,在这批竹书中除了震撼传统史观、争议巨大的《竹书纪年》之外,还整理出一部记述周穆王西巡的书籍,被定名为《穆天子传》。

整理者荀勖认为《穆天子传》相当可信:“虽其言不典,皆是古书,颇可观览。”郦道元在撰写《水经注》时也对《穆天子传》中所言山川河流多有采信。而后世的严肃史家则多认为《穆天子传》并非西周时期的可信史料,应当成书于战国时期[1],是后人探索西域时假托周穆王事迹创作的游记[2],而《四库全书》中更是将《穆天子传》列入“小说”类目下。一言以蔽之,历代史家虽然不尽笃定《穆天子传》是伪书,但是起码不认为这部书对研究西周史实有重大的参考作用。

幸好随着考古工作的进展,我们拥有了更多新的材料。近年来,新的考古发现让我们可以重新思考《穆天子传》的史料价值。

2007年,山西省临汾市翼城县大河口村发现一批西周时代的高等级墓地,由于此时这批墓地已经出现被盗现象,山西省考古工作队立即决定对大河口墓地进行抢救性发掘,至2016年,大河口墓地的发掘基本结束,共发掘西周时期墓地2200余座,收获颇丰。根据目前的研究,大河口墓地应当是一处西周早期开始使用并一直沿用到西周晚期的邦国墓地,隶属于一个未曾见诸史料的叫做“霸国”的邦国,在大河口的霸国墓地中出土的大量带铭文的青铜器,对推进西周的历史研究提供了极为巨大的帮助。

在2018年发表的编号为M1017号墓的发掘简报中刊布了几篇信息量巨大的青铜器铭文,笔者发现其中一则霸伯方簋铭文较为特殊,现将宽释铭文列出:

霸伯方簋

唯正月,王祭登于氐,大奏。王赐霸伯贝十朋,霸伯用作宝釴,其万年子子孙孙永宝。[3]

意为“正月,王在氐地举行登祭,进行了盛大的器乐演奏。王赐予霸伯宝贝十朋,霸伯铸造这件青铜器,他的子孙永世将其收藏受益。”

在此铭文中,时间为正月,主要人物为周王和器主霸伯应当毫无疑问,根据学者分析,此器的形制和纹饰对应周穆王时期,则铭文中赏赐霸伯宝贝的极有可能是周穆王[4]。

那么周穆王举行盛大祭祀的这个“氐”(dī)地在哪里呢?对于熟悉青铜铭文的朋友来说,这个地名并不陌生。

1978年,河北省元氏县出土过一件西周早期的青铜簋,铭文为:

臣谏簋

唯戎大出于軧,井侯搏戎,诞令臣谏:□□亚旅处于軧……[5]

铭文意为“戎人大肆进攻軧,井(邢)侯与戎人搏斗,命令贵族臣谏,将你的军队驻扎在軧……”

这件器物铭文中记载的“軧”(dǐ)应当在今天的河北元氏县:

首先,元氏县古有泜水[6],元氏随水得名为“氐”或“軧”合理;

第二,铭文中邢侯驻地位于今天河北省邢台市,距离元氏距离较近,遣军助战合理;

第三,该器出土于元氏县的西周墓葬内,墓主生前应当就居住在“軧”地,死后就近埋葬。

所以周穆王举行祭祀的“氐”就应当在河北省今天的元氏县附近。那么这段铭文和《穆天子传》有什么联系呢?

按照《穆天子传·卷一》的记载,周穆王的西行之途并非一开始就向西,而是先向北:

“戊寅,天子北征,乃绝漳水。”

即周穆王向北征伐,渡过漳河,漳河位于河北省邯郸市附近。在此段中,穆王向北渡过漳河,其出发地应当是成周洛阳,而非宗周丰镐,《穆天子传》卷四中说:

“曰:自宗周瀍水以西,至于河宗之邦,阳纡之山三千有四百里。”

此处说出发地是“宗周”,应当是抄写者的失误,因为“瀍水”即今天的瀍河也在成周洛阳而非宗周。

两天后,穆王的车驾到达了邯郸以北的邢台地区,在这里

“庚辰,至于□,觞天子于盘石之上,天子乃奏广乐,载立不舍,至于钘常之下。”

即在庚辰日,天子得到了某人美酒的款待,穆王于是命令人演奏广乐,天子没有下车,来到了钘(jiān)常之地。

“钘常之地”按照郭璞的注解,在“常山石邑县”,即今天石家庄鹿泉区以南的元氏县境内,郭璞还注明“钘音邢”,更是暗示钘常之地或在古邢国的范围内。按此记载,周穆王“奏广乐”的“钘常之地”在河北省元氏县境内井陉山脚下应当无疑义。

在《穆天子传》中,穆王在“钘常之地”奏广乐,而在霸伯方簋中也提到“王祭登于氐,大奏。”

《说文解字》所说:“广,殿之大屋也。”

也就是说“奏广乐”实际上与“大奏”应当是一回事。

在西周礼仪中,天子乐舞的使用等级最高,不会轻易使用,尤其未见于在宗周、成周之外地区使用的先例,周穆王竟在井陉山下“大奏”,可见其出巡规格之高,在西周时期罕有。“氐”地远离周王朝的两个首都宗周和成周,这样规模宏大的典礼自然不会常常在“氐”地上演,霸伯方簋铭文上的“大奏”和《穆天子传》里的“奏广乐”极有可能指的就是同一场奏乐大典。

另外,在霸伯方簋中记录此次“大奏”的时间是“正月”,而《穆天子传》虽然并未言明出巡的月份,但是在文字中仍然记录了此时的天气

“癸未,雨雪,天子猎于钘山之西阿”

“庚寅,北风雨雪。天子以寒之故,命王属休”

这样的天气可与正月的时间相对应。

那么,是否还有霸伯方簋所记录的“大奏”可以与《穆天子传》中穆王出巡可以互相印证的记录呢?

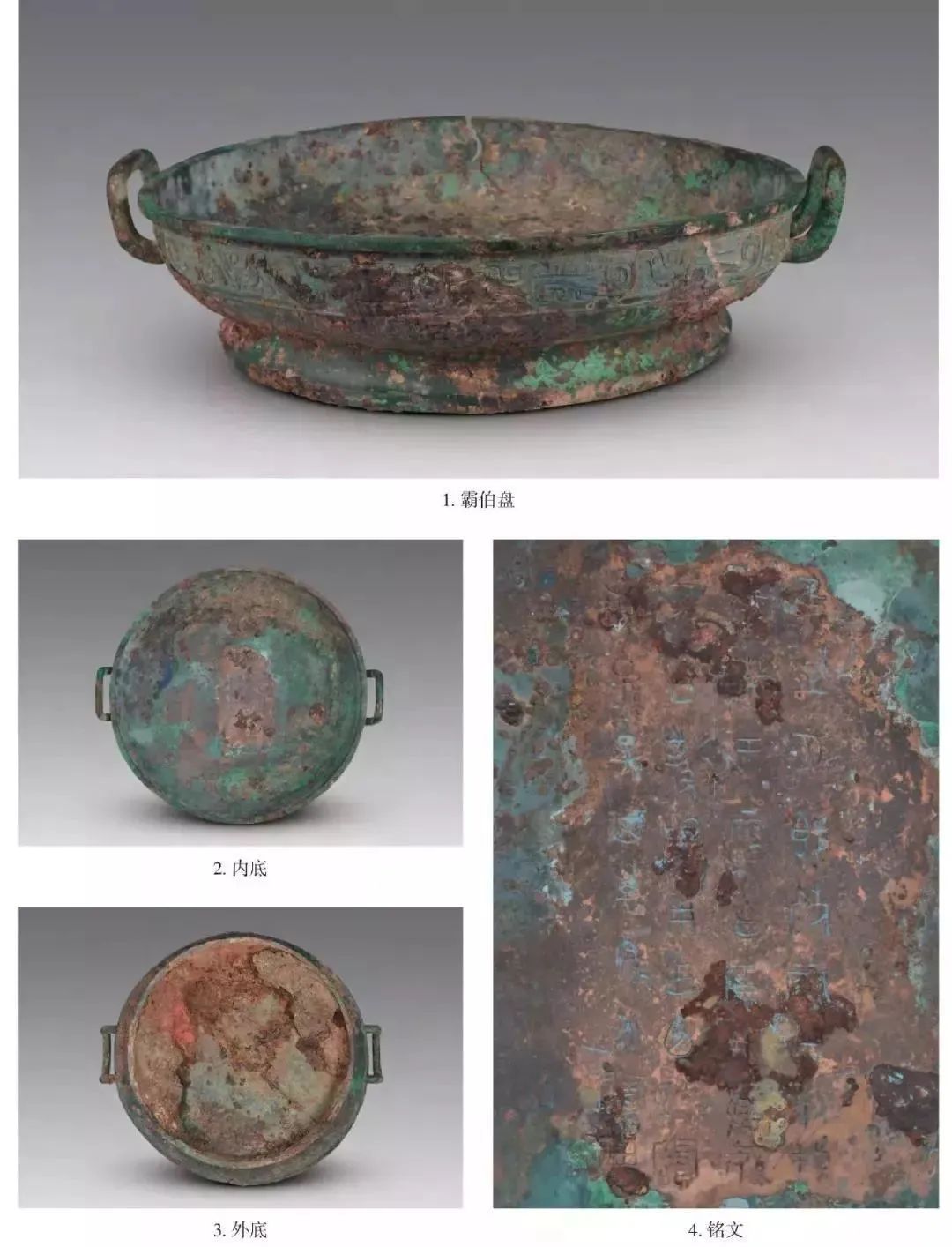

与霸伯方簋同出于M1017号墓的另一件青铜器霸伯盘上,还有一段与霸伯此行有关的记录:

霸伯盘

唯正月既死霸丙午,戎大捷于霸伯,搏戎,获讯一。霸白对扬,用作宜姬宝盘,孙子子其万年永宝用。

意为“在正月丙午日,戎人和霸伯作战,霸伯全力作战,获得一个俘虏。霸伯铸造了送给妻子宜姬的宝盘纪念此事。[7]”

同样是在大河口墓地,一座编号为M2002的贵族墓中,出土了一件青铜簋,铭文为:

唯正月甲午,戎捷于丧原,格仲率追,获讯二夫,馘二,对扬祖考福, 用作宝簋。

意为“正月甲午日,戎人攻击丧原,格仲率领军队追击,获得两个俘虏,砍下两个首级,铸造青铜簋纪念此事”。

这两场分别发生在正月甲午和正月丙午,相隔十二天,记录的应当是发生在同一个正月的两场小战斗。

根据考证格仲簋铭文中这个“丧原”应当与元氏附近的“上原”有关,总之,这些战斗都应当发生于穆王驻跸的“氐”附近[8]。

而在《穆天子传》中则记录:

“癸未,雨雪,天子猎于钘山之西阿。于是得绝钘山之队,北循虖沱之阳。乙酉,天子北升于□,天子北征于犬戎。犬戎□胡觞天子于当水之阳”

周穆王在井陉山下完成狩猎之后,向北渡过滹沱河;两天后,开始征伐犬戎,并且在当日得到了一些犬戎人贡献的酒。

本文涉及的地理位置

按照这样的记载,周穆王征犬戎的战场不会距离滹沱河太远,格仲簋记录的战场丧原也正在此范围之内,甲午日在乙酉日后九天,或许格仲参与的这场战斗正是周穆王向犬戎发动的若干战斗中的一场。

通过以上的铭文分析,我们不难发现《穆天子传》中的一些记录是可以与记录事实的青铜器铭文相印证的,实际上这样的情况也不是孤例。

在《穆天子传》中提到穆王有三位重臣——毛班、井利、毕矩。这三位重臣在近年来发现的清华简《祭公之顾命》篇中以周王朝最高官僚“三公”的身份出现,除毕矩在《顾命》中为“毕[鸟亘]”外,毛班和井利的名字完全相同,其中毛班的名字甚至还出现在了穆王时期著名的青铜器“班簋”的铭文中,可见其人存在可信[9]。

综上,根据霸伯方簋、霸伯盘、格仲簋的铭文记录,笔者认为周穆王曾在河北省元氏县举行过“大奏”仪式,并在仪式后发动了对元氏县附近犬戎的战争。这三件青铜器所记录的历史史实可以与《穆天子传》的记录互相印证,足以证明《穆天子传》中至少有相当一部分是根据西周中期真实发生的事件记录的,其史料价值应当得到相当程度的重视。

引用来源

[1]常金仓:《的时代和文献性质》,《社会科学战线》2006年第六期。

[2]顾颉刚:《穆天子传及其著作时代》,《文史哲》1951年7月。

[3]山西省考古研究所:《山西翼城大河口西周墓地1017号墓发掘》,《考古学报》2018年第1期

[4]山西省考古研究所:《山西翼城大河口西周墓地1017号墓发掘》,《考古学报》2018年第1期

[5]《殷周金文集成》,4237。

[6]《汉书·地理志》下“常山郡元氏县”有:“泜水首受中丘西山穷谷……”。《史记·张耳陈余列传》:汉三年,韩信已定魏地,遣张耳与韩信击破赵井陉,斩陈馀泜水上。”《索隐》引郭璞注《山海经》:“泜水出常山中丘县。”

[7]山西省考古研究所:《山西翼城大河口西周墓地1017号墓发掘》,《考古学报》2018年第1期

[8] 熊贤品:《所见华、戎战事与周王北巡》,《邯郸学院学报》 2019年第4期

[9] 《殷周金文集成》,4341。

发表评论