很快就到母亲节了。

最近沉迷《世说新语》不能自拔,正好看到书中有两则关于母亲的故事。

故此有感而发,随即提笔绘之。

在此也祝天下所有可爱的母亲们,体康身健,节日快乐。

这两则故事,都是关于陶侃之母的。

陶侃(259—334年,字士行,江西都昌人。出身贫寒,幼年丧父,后成为一代清官。他的曾孙就是著名的文学家陶渊明)

陶母湛氏(243—318年,江西新干人。她与孟子之母、欧阳修之母、岳飞之母并称为中国古代“四大贤母”)

第一则:

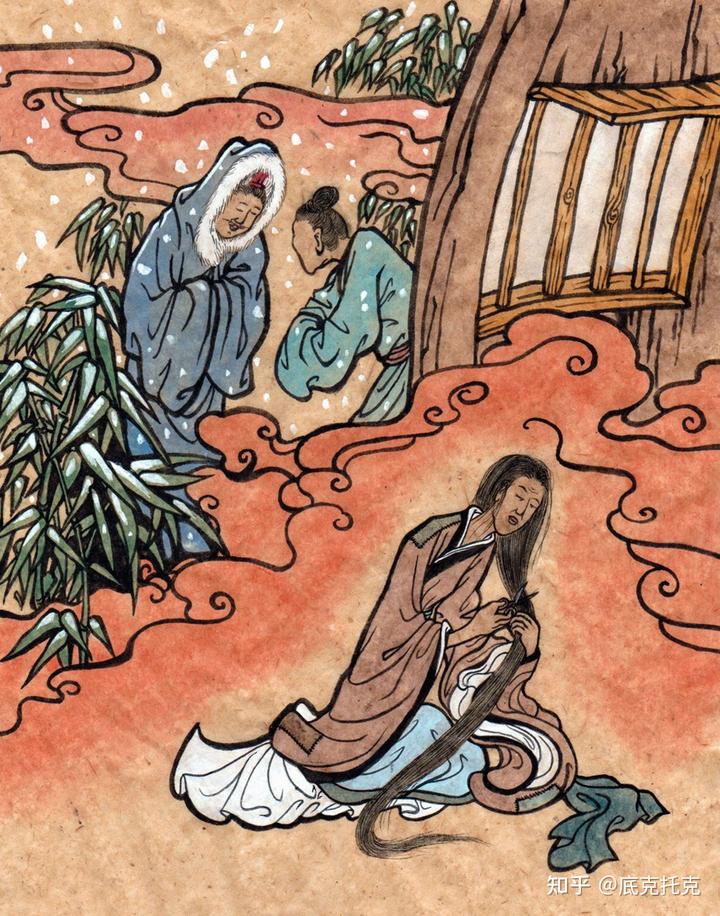

截发筵宾

陶公少有大志,家酷贫,与母湛氏同居。同郡范逵素知名,举孝廉,投侃宿。于时冰雪积日,侃室如悬磬,而逵马仆甚多。

侃母湛氏语侃曰:“汝但出外留客,吾自为计。”湛头发委地,下为二髲(bì),卖得数斛米。斫诸屋柱,悉割半为薪。锉诸荐以为马草。日夕,遂设精食,从者皆无所乏。

逵既叹其才辩,又深愧其厚意。明旦去,侃追送不已,且百里许。逵曰:“路已远,君宜还。”侃犹不返。逵曰:“卿可去矣。至洛阳,当相为美谈。”侃乃返。逵及洛,遂称之于羊晫(zhuó)、顾荣诸人,大获美誉。

————《世说新语·贤媛》

陶侃年轻时就胸怀远大志向,但他家境却十分贫苦,和母亲湛氏相依为命。

同郡有个叫范逵的人,很有名望,被举荐为孝廉。一个寒冷的冬日,冰雪满地,范逵路过陶家,请求投宿。

陶侃家里一无所有,可是范逵所带的车马仆从却很多。陶侃觉得很为难,但陶母湛氏对陶侃说:“你只管到外面招呼客人,我来想办法。”

湛氏有一头长发,一直能拖到地上。她剪下长发做成两条假发,到外面换回几斛谷米,又把每根房柱都削下一半,劈成柴烧,把草垫子都铡了,当喂马的草料。到傍晚时分,就为范逵摆上了精美的饭食,仆从们也都不缺吃喝。

范逵既赏识陶侃的才华,又对此番盛情款待有些愧意,毕竟陶家倾其所有招待了自己。次日一早,范逵告别离开,陶侃送了一程又一程,一直送到了百里之外。

范逵说:“已经送得够远了,你也该回去了。”陶侃仍不肯回。范逵说:“你回去吧,等我到了京城洛阳,一定为你多多美言。”陶侃这才回去。范逵到了洛阳,就在羊晫、顾荣等名士面前称赞陶侃,使陶侃广获名声。

陶母临难不乱,既冷静机智地款待了客人,又为儿子示范了待客之道,于言行中教育了孩子,也为儿子后来的仕途成功积累了人脉。

其实陶家世代贫贱,而湛家更为贫寒。如此寒门,能出来湛氏这样的贤能之母,能育出陶侃这样的栋梁之材,这在那个门阀氏族独揽大权的时代,算是一件“非常之事”。也许正因为如此,这个“截发筵宾”的典故,就被后人传为美谈了吧。

第二则:

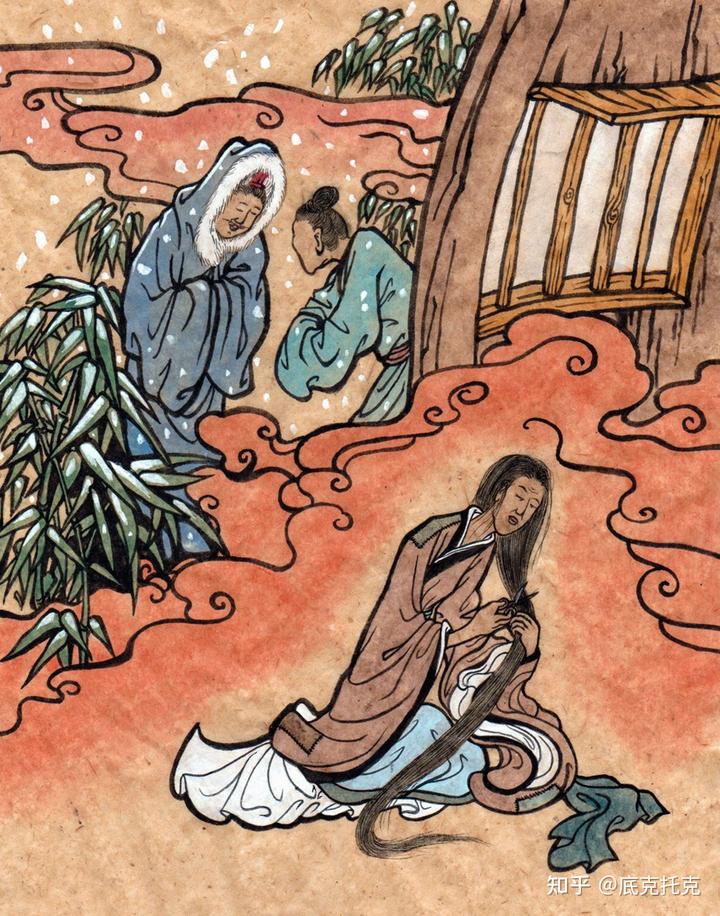

封坛退鲊

陶公少时作鱼梁吏,尝以坩鲊(zhǎ)饷母。母封鮓付使,反书责侃曰:“汝为吏,以官物见饷,非唯不益,乃增吾忧也。”

———— 《世说新语·贤媛》

陶侃年轻时,当过管理鱼梁的小官。

鱼梁是古代的一种捕鱼设施。用土石筑成堤堰,截断水流,留一出水口,把竹笱或木篱置于水口处,拦捕游鱼。

有一次,陶侃私自拿了一坛鲊(腌鱼),派手下人送给母亲。

哪知陶母不肯收,把坛子封好后,又退还给来人。

还附上一封信,信里责备陶侃:“你身为官吏,把公家的东西送给我,这样不但没好处,还使我增添忧虑啊!”

陶母湛氏以身作则,即使是儿子以“职务之便”,送来一坛充满孝心的腌鱼,也拒而不收,反而回书训斥儿子。现在管鱼,就往家里送鱼,以后管钱,就会往家里捞钱,这还得了?

正所谓,严师出高徒,严母出才子。正因为有陶母这样德高虑远的“非常之母”,才教育出了陶侃这样的清廉之官。

这件事被后人广为传颂,“封坛退鲊”的典故由此而来。

声明:文中图片均为作者原创,若需使用,须获得作者授权,侵权必究。

发表评论