《史记》中国历史上第一部纪传体通史,文中撰写了从上古黄帝时期到汉武帝太初四年3000多年的历史。《史记》被列为二十四史之首,其首创的纪传体编史方法为后来历代“正史”所传承。《史记》还被认为是一部优秀的文学著作,在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有很高的文学价值。而撰写它的作者司马迁更值得赞颂,《史记》不仅是一部伟大的著作,更是司马迁惨痛而不朽的人生。

出身名门的少年

司马迁出生于龙门,在黄河之北龙门山之南过着耕牧的生活,从小与劳动人民亲近接触,因此他更加关注平民和社会民生。司马家族自周起就世代掌管史籍,其父司马谈便是大汉王朝的太史令。司马谈立志要梳理中华民族几千年来的历史,创作出一部规模空前的历史著作。司马迁的聪慧更令其感到欣慰,自己的事业后继有人了。读万卷书,二十岁的司马迁在父亲的安排下游历天下考察各地的历史遗迹。行万里路,时空交错文字中的先贤仿佛就在他的眼前,到会稽山看到了大禹朝会天下诸侯,论功行赏的英姿。在九嶷山拜访了舜帝的葬身之地、汨罗江畔看到了 “人谁能以身之察察,受物之汶汶者乎”大笑投江而去的屈原。而后他越洞庭,出长江,顺流东下。登庐山,观禹疏九江,展转到钱塘。上会稽,探禹穴。还吴,游观春申君宫室。上姑苏,望五湖。之后,北上渡江,过淮阴,至临淄、曲阜,考察了齐鲁地区文化,观孔子留下的遗风,受困于鄱、薛、彭城,然后沿着秦汉之际风起云涌的历史人物故乡,楚汉相争的战场,经彭城,历沛、丰、砀、睢阳,至梁(今河南开封),回到长安时任太史令的父亲司马谈身边。

奋进的太史令。

壮游归来司马迁在汉武帝身边担任郎中,司马谈去世三年后司马迁接替父亲的职位担任太史令,也是他有资格进入大汉的藏书地查阅历史资料和典籍。在此期间司马迁和落下闳、邓平等天文学家共同制定出新的历法太初令,改春正月为岁首,将二十四节气纳入历法以此指导农耕,逐渐形成了中华民族沿用至今的农历。太初元年,《史记》开始着笔。

忍辱负重,体若泰山

公元前99年,汉武帝出兵征讨北方游牧民族。李陵5000步兵遭遇单于8万大军围击,最终兵败投降。。群臣皆罪陵,上以问太史令司马迁,迁盛言:“陵事亲孝,与士信,常奋不顾身以徇国家之急,其素所畜积也,有国士之风。今举事一不幸,全躯保妻子之臣随而媒蘖其短,诚可痛也!且陵提步卒不满五千,深蹂戎马之地,抑数万之师,虏救死扶伤不暇,悉举引弓之民共攻围之,转斗千里,矢尽道穷,士张空,冒白刃,北首争死敌,得人之死力,虽古名将不过也。身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下。彼之不死,宜欲得当以报汉也。 汉武帝大怒,把司马迁压入狱中等候发落。而一年后前方一名俘虏带来的消息却把司马迁判了死刑,李陵正在为单于练兵,按照当时的法律有两种方式可以免除死刑,一种是交50万钱赎金这是家贫的司马迁无论如何也凑不齐的,更可悲的是左右亲近也是不肯帮忙。还有一种方法就是腐刑,为了父亲临终前的遗愿为了自己一生的追求, 这种在司马迁看来受辱到极点的方法却成了他唯一的选择,是余之罪也,而身毁不用矣,最终司马迁以自己的毅力熬过来了。

司马迁出狱后第二年武帝大赦天下,而李陵练兵的消息也被证实是假的,司马迁遭受了无妄之灾,故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。我想司马迁肯定想过这句话激励自己吧。十几年后,司马迁在给老友的《报任安书》中说 人固有一死,或重于泰山或轻于鸿毛。司马迁背负着莫大的侮辱为了先祖的遗愿为了自己的志向公元前90年面世。究天人之际,通古今之变,成一家之言。如此狂妄自信的话语,吐尽了司马迁这十几年来来忍辱负重的苦闷悲愤。但其言一点也不为过,司马迁将他对经济、文化、军事、外交、生活等理解尽数融入其中。从黄帝开始至武帝止,书中记载两千多年的历史也表明他如同当年为李陵仗义执言一样,不惧权威秉笔直言。他为体制不容的游侠做传,为项羽做传将其记述为"位虽不终,今古以来未尝有"的英雄人物,归为本纪。

司马迁如同一位巨人,手捧皇皇巨著哪怕背后早已累累伤痕,哪怕巨人早已不复存在,《史记》早已吸收他的骨他的血他那悲愤的呐喊他那满腔的志向化作不朽的精灵永存在《史记》之中。《史记》完成后,历史中再也没有记载过司马迁的事迹,如同仙人大笑而去只留下着万卷巨著。

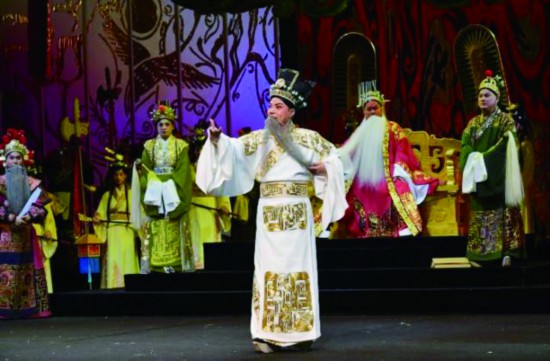

观《英雄之路》记

发表评论