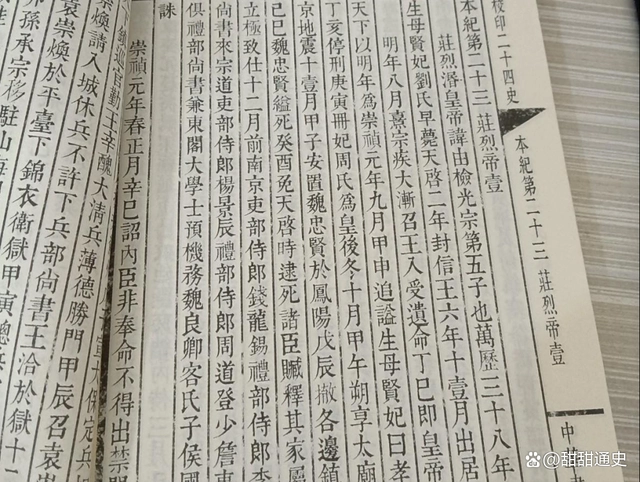

广义的《明实录》既包括明代十三朝实录,也包括三种崇祯实录。它们构成了比较完整的记载明代历史的实录书系。

《明实录》作为明史研究的基础史籍,具有重要的价值。因此,学界历来重视对于《明实录》的研究。

新世纪以来,历史书写研究模式逐渐兴起,这成为深化《明实录》研究的重要取径之一。

但是,相关研究主要聚焦于人物形象的塑造和重要历史事件的书写,典章制度史的书写则没有引起人们太大的兴趣;并且,已有成果多为零碎的研究,不具有系统性、规模性。

科举史料是考察《明实录》科举历史书写的重要载体。以故,对实录文本中的科举史料进行初步地考察自然成为相关研究的基础。

《明实录》文本中的科举史料大约有3900余条,其总字数保守估计超过35万。

这些科举史料在各部实录中的分布并不平衡,其背后的原因是多方面的,科举制度自身的发展、实录记事时间范围的长短、历史书写本身的发展、实录编修所处的具体环境等是其中不可忽视的因素。

实录科举史料具有较高的价值,一是文献价值较高,在明代档案等原始材料大量散佚的情况下,这方面的价值尤其重要;一是史学史层面的价值,科举史料是探讨实录史官们撰述意图和修史时代环境的重要凭借,而这是既有研究重视不足的。

当然,实录科举史料也存在一些缺陷,这既包括相关记载讹误、前后矛盾、重复、概念不明等无意之失,也包括相关记载失衡、某些重要史事被刻意隐没、歪曲历史甚至制造“历史”等有意之失。

《明实录》科举历史的书写,既受到客观历史事实的制约,又受到皇权的干涉,还受到史权利益诉求(赞扬科举的荣耀、维护科举功名者的身价)的影响。

对于实录科举历史的书写者(史官),他们与科举之间的互动关系,即科举对于史官的影响、史官利益诉求对于科举历史书写的反作用。

实录史官84.83%都出身于科举,科举对于他们的仕进、主体意识、地域来源的分布、新的人际关系(座主门生关系、同年关系)都产生了深深的影响。

科举对于实录史官的影响,又反过来作用于科举历史的书写,其主要表现在相关历史的书写倾注了情感的因素。

对于实录科举历史书写的干涉者(皇帝),本文也没有对其进行全面的考察(同样既不现实也不必要),而是主要考察其对于相关历史书写的干涉。明代是专制皇权空前加强的时期,皇权对于史权的干涉也随之增强。

皇权对于实录编修的干涉,主要表现在三个方面,一是裁决实录编修的启动和结束,二是裁决实录史官人选的任免;三是为某些具体历史定下书写的基调。对于科举历史的书写而言,皇权的干涉主要是为具体历史的书写奠定叙述的基调。

同一历史事实,实录史官们采用不同的书写基调和方式,其呈现的历史图景往往大相径庭。

可见,在《明实录》编修之中,皇权和史权都对相关历史的书写产生了重要影响,形成皇权话语和史权话语。

实录科举历史的书写原则(以皇帝为书写中心、重视高级科举事件的记载、科举是历史人物书写的重要素材)基本上就是皇权话语和史权话语在具体历史书写之中的反映。

由于皇权和史权的利益诉求并不完全相同,故而皇权和史权对于科举历史书写的关注点也不完全相同。

皇权注重的是帝系变更情境下的科举书写,史权注重的是与史臣自身利益相关的科举书写。

因此,前者更加注重建文朝、景泰朝、武宗朝、崇祯朝科举历史的书写;后者更加注重影响史臣科举身价的传奉官时代(成化朝、弘治朝)的科举书写、以及君臣冲突所引发的维护“道高于君”原则的万历朝之科举历史书写。

帝系变更情景下的科举历史书写,因其夹杂着皇权合法性问题,故而成为皇权关注的重点之一,皇权积极介入相关历史的书写。

朱棣通过“靖难之役”登上皇位,实乃谋朝篡位的行径,皇权的合法性一直是困扰朱棣一系帝王们的重要问题。

他们不同程度地回避了建文历史,自始至终不曾为建文帝编修实录,也禁止人们从事相关的历史编撰活动。

因此,建文朝科举历史在整个《明实录》体系中基本缺失,附传传主在建文年间科举中式的信息也大体上被隐没。南宫之变后,皇位重新回到明英宗一脉手中,对于景泰帝的定位和评价便成为敏感的问题之一。

明宪宗为了实现美化乃父明英宗、丑化其叔景泰帝的意图,在实录史官中大量安插亲信心腹。

景泰朝科举历史的书写,不仅塑造景泰帝的“他者”形象和“昏庸”形象,而且刻意削弱景泰朝科举政策的现实影响力。

明武宗没有子嗣,其死后帝系转移到明世宗一系。在“继统”与“继嗣”问题上,嘉靖皇帝与杨廷和等大臣展开激烈的争执(即大礼议之争),这既挑战了嘉靖皇帝的权威,也伤害了他的自尊心。

为了树立自己的权威,明世宗默许甚至鼓励实录史官书写正德朝种种科举乱象、明武宗缺席殿试活动等史事,刻意暴露明武宗统治时期的某些问题。

甲申之变,朱明王朝的帝系终结,爱新觉罗家族的帝系得以确立起来。清王朝统治下的崇祯朝科举历史书写,不再试图塑造崇祯皇帝科举运行的主角形象、也不再刻意赞扬历史人物的科举成就,而是聚焦于某些科举个案的书写,进而宣扬和强化天命属清的论调。

这些实录对于科举历史的书写,并不符合《明实录》相关历史书写的原则和意图,其背后的推手正是彼时的皇权。

在皇权合法性问题上,皇权不会容许任何人提出挑战,在科举历史的书写之中也同样如此,因此史权只能屈从于皇权,皇权话语和史权话语更多地表现出合辙现象。

科举制度及其运行受到其他力量的强烈冲击,不仅影响了明王朝的正常统治秩序(尤其是铨选制度),也损害了史官们自身的科举利益。因此,成化朝、弘治朝、万历朝的科举历史书写成为史权关注的重点之一。

成化朝是传奉升授最为泛滥的时代,也是科举受到冲击最为强烈的时期之一。成化朝科举历史的书写,对于传奉教授给予负面性的评断,积极地赞扬科举。

实录史官们浓墨重彩般地书写科举史事,其中武举的相关记载,可谓是“异军突起”,更有甚者制造了天顺八年武举开科的“历史”。

值得提及的是,实录史官们讳饰科举出身者从传奉升授浪潮中捞取不少好处的事实。这就充分地体现出史官们的利益诉求:一方面抵制传奉升授、捍卫科举入仕“正途”地位,另一方面又必须精心地处理好本群体受益于传奉升授的尴尬事实。

弘治朝是传奉官继续发挥影响的时代,也是科举依然受到冲击的时期。弘治朝科举历史的书写,既反映了明孝宗统治时期的时代特色,也蕴含着实录史官们对于正德时期的政治期待。

实录史官们继续宣扬科举的荣耀,为某些非科举出身者的个人事迹书写平添一份科举的荣耀。

同时着力记载新科进士李文祥直言敢谏的史事,无形之中积极肯定了科举培养士风的作用,也间接地表达出他们对于正德朝新科进士直言敢谏的期待。

值得注意的是,为了建构弘治“中兴”的历史形象,实录史官们并没有再像书写成化朝科举历史那样过多地抨击传奉升授,相反,他们对此进行了不少讳饰,显例之一便是只单单记载新科进士李文祥直言敢谏的事情,却讳言其直言敢谏的重要内容——抨击传奉升授。

万历朝也是科举受到强烈冲击的时代,只是与成化、弘治两个时期略有不同,当时冲击科举的不再是传奉教授,而是万历皇帝的种种科举懒政行为。

万历朝科举历史的书写,实录史官们多次记载明神宗懒政进而影响科举正常运行的事例,削弱其文治、泽被天下士子的形象。

这些实录对于科举历史的书写,表达了史权的利益诉求(赞扬科举的荣耀、维护科举功名的身价),不同程度地暴露了彼时皇权统治的某些问题,说明史权对皇权进行着抗争。

在“道高于君”的旗帜面前,皇权被迫妥协退让,一定程度上容许了相关历史的书写行为。相关历史书写中皇权话语和史权话语更多地表现出分途现象。

可见,《明实录》中科举历史面貌的呈现,主要取决以下因素:客观历史事实、皇权的干涉与妥协、史权的抗争与屈从。

在现实层面,皇权决定一切,史权屈从皇权,所以科举历史的书写总体上达到了君王对于修史的期待和要求;在思想层面,道高于君,儒家纲常伦理超越个体的皇帝,史权不仅仅为皇权服务,更是为天下人、为千秋万世服务,故而有时会出现史权抗争皇权、皇权被迫妥协退让的情况。

在大多数情况下,皇权与史权是保持一致的,科举历史书写中皇权话语与史权话语表现为合辙现象。

然而,由于皇权与史权的利益诉求并不完全相同,所以科举历史书写中的皇权话语与史权话语也会出现分途现象。

当然,《明实录》对于科举历史的书写,不仅受到了皇权的干涉、史权利益诉求的影响,还受制于客观历史事实。

实录史官们书写相关历史,既要照顾科举历史事实,又要应对皇权的干涉,还需适当地表达本群体的利益诉求,其复杂性可以想见。

但是,这绝不是说实录书写的科举历史就是完全虚妄的历史。总体而言,《明实录》对于科举历史的书写,基本上是真实可信的。

发表评论