古往今来,在陵墓、寺观和风景名胜等地大都竖有石碑。不论其形制大小,雕刻繁简,大凡称碑者,上面多刻有文字或绘画,内容为歌功颂德或纪事等。但也有一字不刻的。因为碑面或碑阴都不刻字,俗称“无字碑”。

无字碑,也称“白碑”,指无字的石碑。俗话说:“人过留名,雁过留声。”从古到今,多少人为了“流芳百世”、“名垂青史”而求助于墓志铭,甚至不惜重金延聘刀笔能人为自己树碑立传,以至于碑林处处,耸立风尘之中。

然而从古到今,也曾出现了好些无字碑:石碑高耸,却不著一字。无字碑并非毫无价值,它往往给人提供联想的空间和思考的平台,它甚至成为历史风云的见证或载体。因此,它成为一道独特的风景而为世人所注目。

很多人不知道的是,历史留下来的无字碑其实很多,多达20多块,但是最著名的当属下面这三块无字碑了,他们的意义是截然不同的。

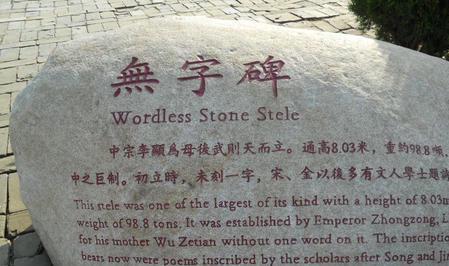

第一块无字碑在陕西,是武则天的。武则天作为中国历史上惟一的女皇帝,在位期间,顺应历史潮流,不拘一格任用贤才,大刀阔斧进行改革,革除时弊,发展生产,完善科举,形成强有力的中央集权,社会安定,经济发展,上承“贞观之治”,下启“开元盛世”,功绩昭昭,不容忽视。

但她信佛教、建寺院、筑明堂、造天枢、铸九鼎,浪费了大量的人力物力;任用酷吏,滥杀无辜;特别是晚年好大喜功,生活奢靡。她的历史功过,恰如她给自己立下的这块“无字碑”一样,只能由历史去作出评判。

第二块在南京,是南宋权臣、卖国贼秦桧的。秦桧对金朝奴颜婢膝,一味求和;对抗金将领横加陷害,以“莫须有”的罪名杀害岳飞,干尽了毁我长城的坏事。人们对秦桧痛恨之极。

秦桧写得一手好字,至今我们常用的美术字之一宋体字,就是主要从秦体中变化出来的,但人们不愿提秦桧,只把它叫做宋体字。秦姓后人更有“人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦”的诗句。

秦桧66岁病逝后,其家人也请了不少人为其撰写碑文,由于他“阴险如崖阱,深阻竟叵测”,“晚年残忍太甚,数兴大狱,而又喜谀佞,不避形迹”,“一时忠臣良将,不避形迹”(《宋史·本传》),所以没有一人肯为秦桧撰写碑文,于是家人只好为其立了一块无字碑。不仅如此,秦桧的墓地,后来竟被人称为“狗葬村”。秦氏无字碑,当是无词可言其恶也。

第三块碑也在南京,是孙中山先生的。

孙中山先生一生为革命奋斗,先后提出了“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的著名纲领,以及“民族、民权、民生”旧三民主义和“联俄联共扶助农工”新三民主义。他推翻了两千多年的封建帝制,建立了中华民国,建立了伟大的功勋。

孙中山先生逝世后,为先生撰写墓志铭,本来是顺理成章、理所当然的事。不料却一波三折,终归遗憾。

起初,讨论立碑撰文时,原计划由汪精卫、胡汉民等人分别撰写铭文和墓志铭。后来遭到不少人的反对。大家考虑再三,认为唯有与孙中山先生友谊密切,且国学功底极深的章太炎先生能胜此大任。

章太炎先生也说:“论与中山先生友谊之深、互知之深,其墓志铭唯我能胜,也只有我有资格写,我欲为中山先生做墓志铭。就这样,章太炎写下了古朴典雅,凝练审慎的《祭孙公文》。

谁知,章太炎当仁不让的拟写墓志铭,也使得蒋丧失了一次捞取政治资本的机会。为此,蒋介石记恨在心,他以中山陵建筑总监的身份和党国代表的名义,拒绝使用章太炎拟写的墓志铭。因此,中山陵建成之后,碑亭虽在,却没有墓志铭。后来,不得已而将“天下为公”四字刻于亭中以代之。

后来,人们似乎又觉得,没有墓志铭的中山陵,也许是天意。先生的一生丰功伟绩,岂能用寥寥文字所能表达详尽。此陵无字胜有字,先生的功绩、恩泽,雕刻在亿万人民心中,珍藏到永远。

总之,“无字碑”虽然无字,但它所记载的历史是清楚的,是谁也改动不了的。

发表评论