景庄石碑考

近日,到徐水义联庄乡景庄村,看到道路一侧有墓志铭石碑。遂上前观瞧,细读碑文并拍照,今作一浅析。

何谓“墓志铭”

“慎终追远,民德归厚矣。”中国人自古讲究立德、立言、立行,死后其生平事迹都要写进墓志铭,以求得人死留名。墓志铭就是把死者在世时,无论是持家、德行、学向、技艺、政绩、功业等的大小,浓缩为一份个人的历史档案,以补家族史、地方志乃至国史的不足。

墓志铭用于埋葬死者时,刻在石碑上,埋于坟前,或放进墓穴里,是墓志断代的确证。墓志铭一般由志和铭两部分组成。志多用散文撰写,叙述死者的姓名、籍贯、生平事略;铭则用韵文概括全篇,赞扬死者的功业成就,表示悼念和安慰,但也有只有志或只有铭的。墓志铭可以是自己生前写的,也可以是别人写的,主要是对死者一生的评价。

关于它的起源,纵说纷繁,但墓志铭真正成为一种文体应该始于南朝,正如清朝汪汲在其《事物原会·墓志铭》书中就这样认为,比较可信。

今年晚秋时节,小编在西安碑林看到,很多著名碑刻都是出土的墓志铭,字口完整,收藏得宜,为法书范本。

福阴公墓志铭石碑考

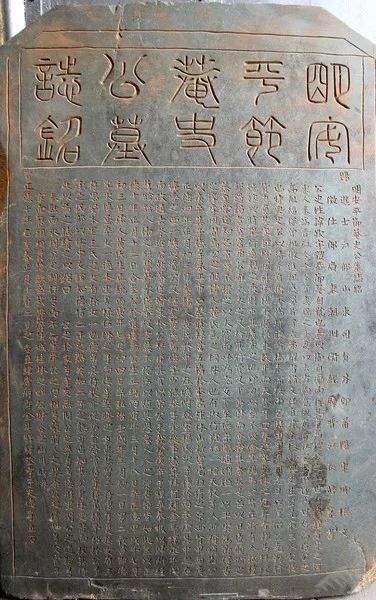

福阴公墓志铭碑现横靠于义联庄乡景庄村原村委会西墙外,碑阴向外,碑阳不详。

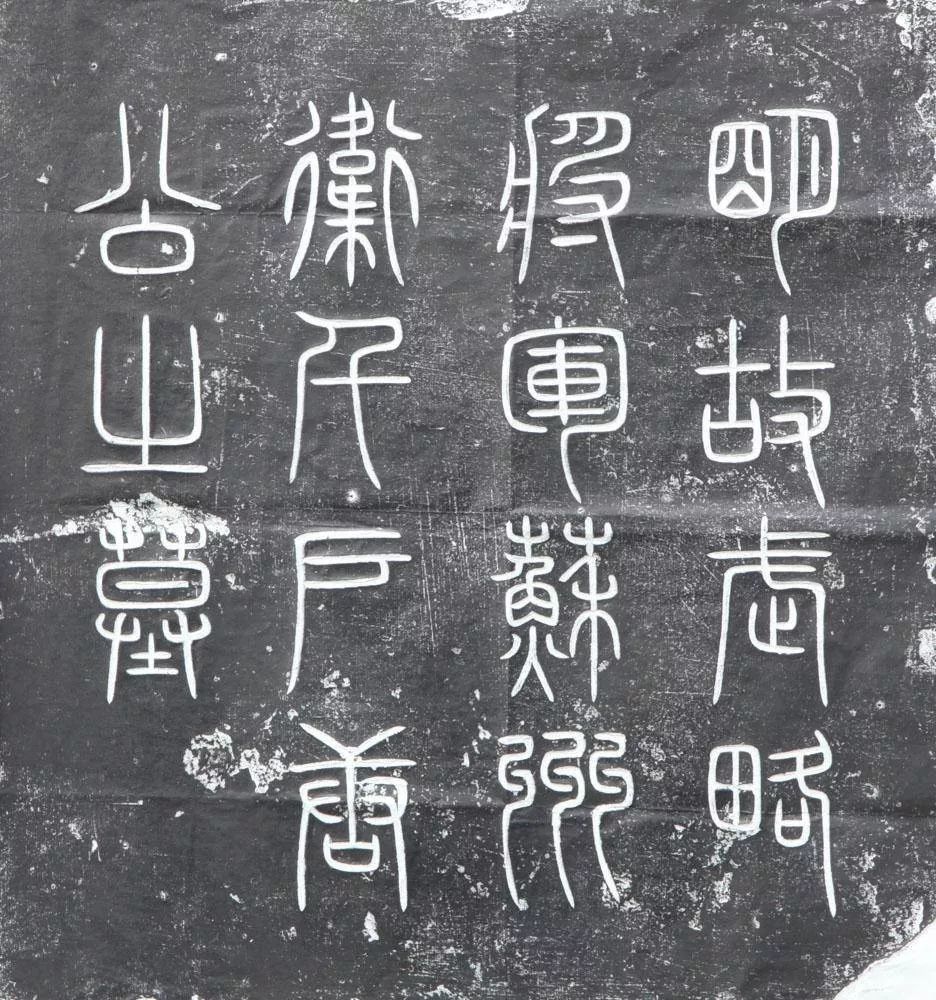

时代为清代,青石质料,圭首,碑高176厘米。碑首高58厘米,宽67厘米,厚14厘米。碑额阴刻楷书“碑阴”二字。碑身高118厘米,宽65米,厚14厘米。

碑面题为“福阴公墓志铭”,记述福阴公生卒年月,兄弟子嗣情况,赞誉福阴公“秉性正直”、“行事端方”、“德隆望重”。

记述清代对“德高望重”、“人品端方”、“齿德俱优”的老人给予品级顶戴的制度,以及按制赏给福阴公九品顶戴。未及“旌表建坊”“与家庆阅”而卒,“不忍此事湮没”而勒石作志等内容。

该碑文记述:“七十以上者,赏给九品顶戴,八十以上者八品,九十以上者七品,百有余岁者六品,凡人品端方,齿德俱优,准其顶戴补褂龙杖,应挂匾额……”,对研究清代敬老制度有一定参考价值。

福阴公墓志铭碑文

福陰公諱楨盛公,諱成福之子,兄弟六人。長兄諱桂,次兄諱蘭,三兄諱桐,四兄諱梅,六弟諱杞,公行五。年七十九,生於嘉慶二十五年十二月之望,卒於光緒戊戌八月十一日。以是年十一月十一日,卜葬先人之墓,側有子,男一人、女三人;孫三人,長曰源香,次曰源澤,俱業儒;三曰源馨,尚幼。

自予弱冠,見福陰公秉性正直,行事端方,年邁六旬,躬體矍鑠,德隆望重,原杖鄉鄰,皓首龐眉,實昭人瑞,是蓋沐盛世之恩膏,樂登壽宇,荷聖朝之德化,欣享遐齡,即獲休嘉,宜邀曠典,

我皇上恩賜老人之制,七十以上者,賞給九品頂戴;八十以上者,八品;九十以上者,七品;百有餘嵗者,六品。凡人品端方,齒德俱優,準其頂戴,補褂龍杖,應掛匾額。

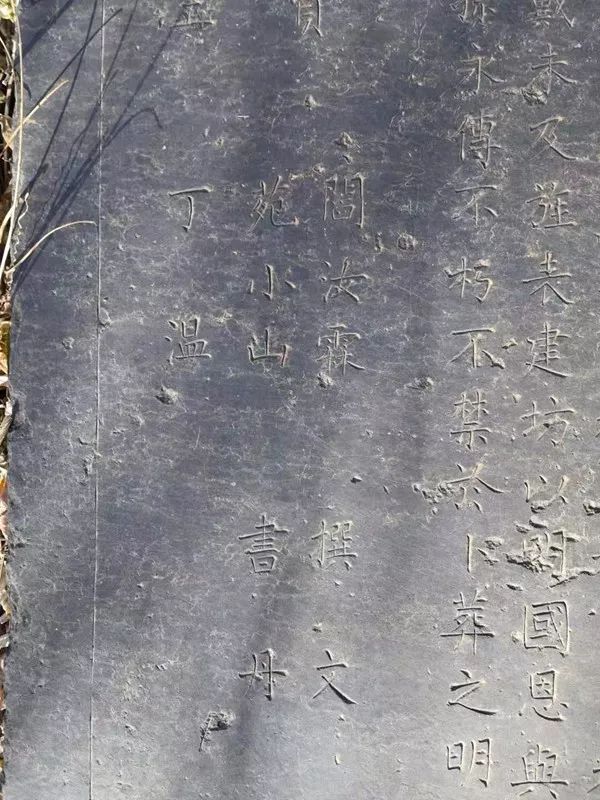

兹福陰公年高德劭,與例相符。於光緒十九年,福陰公年七十四,幸蒙皇恩,賞給九品頂戴。未及旌表建坊,以明國恩,與家慶閱,六年而卒。

公男宗文不忍此事湮沒,欲使子子孫孫永傳不朽,不禁於卜葬之明年,勒石為碑,囑予作序以誌之。

閻汝霖 撰文

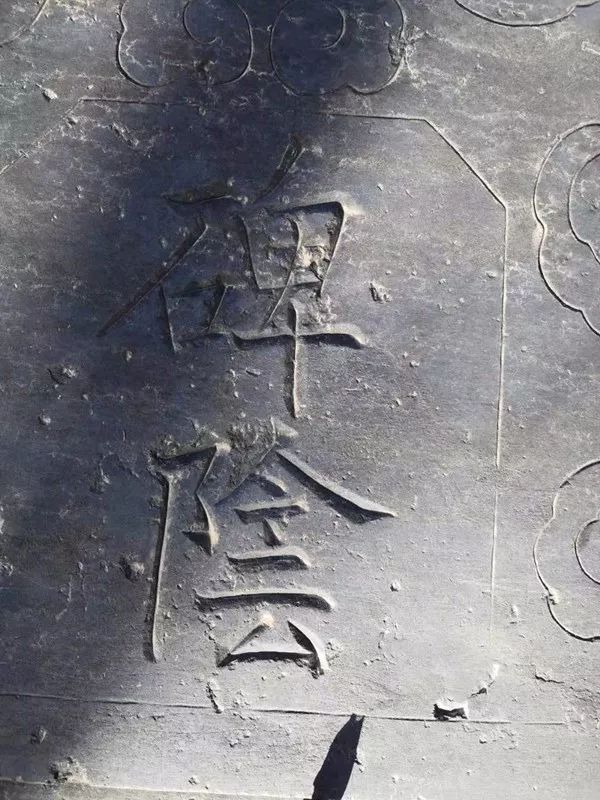

易州儒學生員 苑小山 書丹

石工 丁溫

说明:

①嘉庆二十五年即1820年出生,戊戌年即1898年去世,享年79岁,前后为福阴公生卒年月。

②光绪十九年,即1893年,这一年福阴公74岁,得到皇帝赏赐九品顶戴。过了六年即1898年,还未等到“旌表建坊”,老人便去世了。

③1898年安葬时,有一男三女四个孩子,以及三个孙子共同参与,只是幼孙年龄尚小。

④此碑为“卜葬之明年,勒石為碑”,即1899年刻石。

⑤撰文者叫阎汝霖,其弱冠之年,即满二十岁时,就认识福阴公,当时福阴公老人年过60岁,可见二人年龄相差四十多岁。

⑥书丹者叫苑小山,书法了得,署“易州儒学生员”,可见当时此地尚归易县管辖,而不是安肃(古徐水)。

⑦石工丁温,即刻字石匠名,或许石匠还负责除碑石刻制外的其它制作工艺。

发表评论