2021年6月26日下午,应南京师范大学社会发展学院文博系的邀请,中国社会科学院考古研究所研究员、夏商周研究室主任,中国社会科学院研究生院教授徐良高先生在仙林校区敬文图书馆二楼西报告厅做了题为《从文献与考古关系再审视到二里头文化研究的反思》的讲座。此次讲座是南京师范大学考古学系列讲座总第51讲(考古名家讲坛第25讲)。讲座由王志高教授主持,校内外师生及社会各界人士百余人到场聆听。

讲座伊始,徐良高老师介绍了此次选题的由来。夏商周时代或曰“原史时代”,是中国乃至世界历史上一个非常重要的阶段。文献记载与考古发现是这一时期历史研究中的两类重要史料。但这一时期的文献记载片断而零星,且不准确,本身充满着很大的争议与复杂性。如何看待这两类史料以及如何处理两者之间的关系是原史时代考古的基础性问题,而对这些问题的认识也影响着我们对历史学本质特性的认识。目前关于文献记载与考古发现之间关系的最重要理论与方法就是王国维先生提出的“二重证据法”,徐老师讲座的第一部分即是对“二重证据法”的再审视。

王国维先生提出的“二重证据法”本是指地下出土文字资料与传世文献记载之间的互证,但后来地下文字资料被扩展到地下一切出土实物资料。在王氏“二重证据法”学说的基础上,许多历史学者将其它学科,如人类学的成果引入到古史研究中,又衍生出“三重证据说”、“四重证据说”等学说。以“二重证据法”为代表的多重证据说成为近代中国新史学发展的标志性新方法、新思维,是近代史学科学化的重大发明。

然而从学理上进行反思,“二重证据法”或“三重证据法”是一种朴素的、直观的研究方法、思路,并没有经过深入的学理思考和逻辑论证。乔治忠指出王国维的“二重证据”实际上均为文字史料,后来中国史学界对“二重证据法”的滥用是一种将考古学装入古籍记载框架的错误方法,应当及早摒弃。日本学者西山尚志认为“二重证据法”所导出的结论总是正确的(即不可证伪的),所以此研究方法是“非科学”的理论。

徐老师认为,文献记载、人类学知识与考古发现之间虽然确实存在密切关系,但三者之间不是平行互证的多重证据关系,而是解读、建构模式与解读、建构对象之间的关系。

历史学、考古学的“解读”是指史学家利用某些方法和理论模式,遵循特定学术范式对古代遗存、历史事件、历史人物言行等现象进行的分析、解释与阐释。只有通过解读与阐释,即确定史料和古代遗存现象的时代、功能和文化意义等,这些史料和考古发现才能成为我们构建历史叙述的有用材料。解读离不开特定的理论模式。理论模式是沟通自在的历史与表述的历史的桥梁,即新考古学派代表人物路易斯?宾福德所说的“中程理论”。理论模式的来源有文献记载、人类学知识、常识与经验等。

接着,徐老师对文献记载、人类学知识与考古发现之间的关系进行了详细解析。

首先,古代遗存自身不会说话,考古发现的物质形态的古代遗存必须通过考古学家的解读与阐释才能成为史学研究中的史料。在有文献记载的时期,文献记载无疑为我们解读这些考古发现提供了重要的一类理论模式。其次,地下出土文字资料也需要借助传世文献的相关记载去阐释其意义与性质,解读其中的历史信息。考古发现的文字资料往往是只字片语,本身意义并不清晰,只有通过文献将其相互串联起来并与文献中的相关历史事件、人物联系起来,才能赋予其意义和价值,这本质上也是一种解读和建构。第三,虽然人类学相关知识对于解读缺少文献记载的史前考古资料具有十分重要的作用,但考虑到人类文化的多元性、复杂性、变化性,文化现象、物质遗存的相似性并不一定代表其背后的本质和人类行为、观念的一致性。因此,人类学知识也只是一种解读模式,而不是发现历史真相的证据。

总之,考古学既不是历史学,也不是人类学,考古学就是考古学。历史文献记载、人类学知识以及我们的各种经验与知识,都是解读考古发现、构建历史叙述的理论模式,并非证明考古学家、历史学家所提观点正确性,即揭示了历史真相的证据。

除此之外,还需要考虑的一个问题就是文献的文本性,即文献记载及各种注释形成过程中人为因素的影响。所有文献都是文本,都受话语权的左右和作者主观性的影响。不同时代的文献反映的是不同时代或不同作者对历史的解读与建构,越早的文献记载未必越具有准确性。即使地下出土文字资料与传世文献记载一致,也不等于是历史真相的再现,只不过是说明后世文本流传有序,较好地保存了原初文本的面貌而已。我们不能简单地以文本时代的早晚判定其可信度的高低,也许将早期文本与晚期文本都视为史家建构的历史叙述文本更为合理。

徐老师讲座的第二部分是结合二里头文化研究的实例,辨析三代考古中文献记载与考古发现之间的关系。

在中国三代及其以后的考古学研究中,“证经补史”式的思维方式占据着绝对主导地位。这一倾向与中国丰富的文献记载和强大的历史学传统、中国考古学是近代历史学中疑古思潮产物的历史背景和发达的、占据学术主流地位的考据学传统的影响有关。传统史学的倾向对中国三代考古学的定位与发展产生了深远的影响,主要表现为:“证经补史”成为考古学的主要目标,以考古发现证明文献记载的可信;以历史文献记载主导考古发掘与研究,历史文献中的古史体系成为解读考古学文化和建构古史叙述的基本体系,进而演绎出中国历史学的信古—疑古—释古—走出疑古时代发展阶段说。从这个角度讲,关于二里头文化是否是夏文化的讨论就是传统“证经补史”思维的典型表现。在这种思维的主导下,中国学术界一般对于关于夏王朝、夏民族文化是否存在的讨论持一种非夷所思、不值一驳的态度,仅以文献记载与考古材料简单的时空对证即框定夏文化。

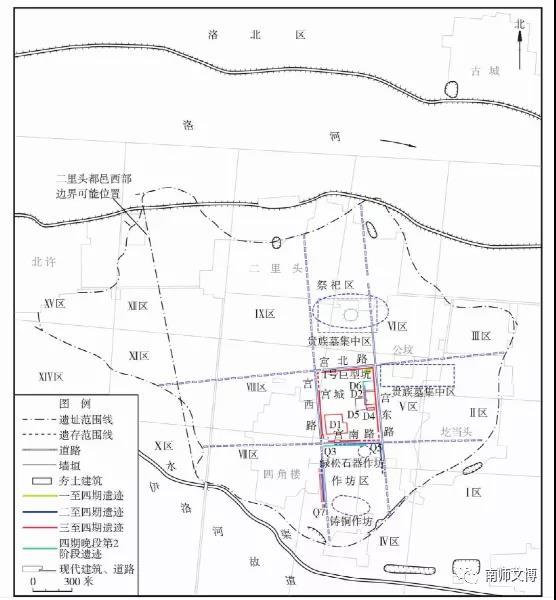

二里头遗址总平面图示意图

但是如果仔细推敲“二里头遗址是夏代都城,二里头文化就是夏文化,证明了夏文化存在”的观点,就会发现它并不是板上钉钉的历史真实,只不过是一种中国史学界的主流观点而已,本质上是一种以文献记载为模式对二里头遗址和考古学的二里头文化的性质所做的解读与阐释。一方面,就目前的发现与研究现状而言,“夏文化”这一复合性的概念还不能取代作为考古学文化的“二里头文化”这一考古学概念。另一方面,过早的文献导向与过多的文献介入,使三代考古学研究失去其独立性和中立性,造成文献与考古之间斩不断理还乱的现状,相关考古学文化的命名、分期也因受文献记载的影响而带有明显的先入为主观念。以文献记载来指导考古工作,解读考古发现,然后又以考古发现证明文献记载的真实性、准确性,互为前提,循环论证。比如考古学界关于夏王朝与二里头遗址关系的争论,基本上都是首先以文献记载中的“夏”来解读二里头遗址的性质,将二里头遗址定性为夏都城,然后又反过来,以这种解读结果——夏都二里头遗址的存在来证明历史文献中关于“夏王朝”的记载的真实可信性,进而认为要从“疑古”走向“释古”“信古”。徐老师认为这一思路的本质是循环论证而非“考古材料与文献材料之间的互相验证”,实际上是把要论证的结论当成了前提,并且影响了考古学文化阐释的科学性。

那么,我们应该如何正确地对待文献记载与考古发现之间的关系?徐老师认为要把握好以下三个方面。

首先,我们应该明确地将考古发现同文献记载严格区分开来,考古的归考古,文献的归文献,以避免互相影响。对于所谓的三代考古来说,建立从公元前3千纪到秦统一之间的考古学文化的时空框架体系是第一步。然后学者们根据自己的研究来处理考古学文化时空框架体系与文献记载的夏商周王朝体系的关系,做出自己的解读,构建自己的关于这一时期的历史叙述体系。

其次,我们要认识到文献记载与来自人类学等学科的理论模式一样,均是解读考古现象、构建古代历史叙述的理论模式,而不是为考古发现定性的唯一依据。从逻辑上看,文献记载与考古发现之间不是互证关系,而是解读模式与被解读对象的关系。

最后,我们不能过于坚持文献史学方向和传统的“证经补史”思维方式,应该持开放的心态,广泛吸收各种学科的理论和视角来解读考古发现,以考古学书写不同于传统文献历史体系的古史叙述。以二里头文化的研究与阐释为例,除了以文献记载作为模式的传统解读外,我们还可以采用不同的理论模式对二里头文化作出新的解读。比如国际著名汉学家艾兰(Sarah Allen)引用“文化霸权”和“文化表象”等概念阐释了二里头时代所开创的礼制文化内涵及其传承与影响。我们可以选取各种角度,像二里头文化的社会分层与组织结构、生产技术、日常生活状态、与周边文化的互动交流,在从“多元”走向“一体”的中国文化发展史上的关键影响,在东亚乃至世界文明演进史上的历史地位等等。以世界眼光,以考古学本位的视角,而不是以“证经补史”的思维来看待这一考古学文化,不再纠结于其是不是“夏”,这将会给我们的研究和认识带来巨大的不同和潜力。

二里头遗址手工业作坊

二里头遗址出土嵌绿松石铜牌饰

二里头遗址出土铜爵

二里头遗址出土绿松石龙形器和铜铃

裴安平教授点评

此外,徐老师认为,我们利用文献记载作为模式来解读考古发现的历史意义时,必须具有逻辑的合理性,即两者在时空、性质和文化内涵上存在对应性。其中,我们应该特别强调文化遗存及其文化意义的对应性,不能赋予某些文化遗存其所不具有的文化意义来解说其历史价值,进而引申出一系列的结论。他认为当代考古学界那种将以物质文化遗存,尤其是主要以陶器特征为标准的考古学文化与具有制度文化层面、思想观念和主观认同层面为基本特征的政体、族群作简单的对应,这种方法是很值得商榷的,更不能由此导出考古发现证明文献记载可靠的结论。

最后,徐老师特别强调,在将文献记载作为解读模式使用时,我们应首先将之视为“文本”来审视和批判,认清其时代性、建构性和流传过程中的诠释和再诠释过程,避免受其误导。比如,关于“夏”在何处,“豫西说”并不是定论,“晋南说”“豫东说”仍存在可能。以不是定论的文献记载或观点来阐释考古发现,仅仅只是对二里头文化的一种解读,而不能成为“夏”的实证。

讲座结束后,王老师对讲座内容进行了总结。他认为徐老师今天谈到的问题十分重要。关于文献记载与考古发现之间的关系,不仅研究三代考古的学者需要思考,研究后段考古的学者同样应当关注这个问题。他以一个旁观者的视角来看,二里头文化的研究确实陷入到了一个怪圈。要想解决这个问题,真正做到从“证经补史”走向“考古写史”,虽然还有很长的路要走,但我们确实应该展开探讨。

随后,张新泽同学就考古遗址文化属性的判断向徐老师求教,徐老师给予了耐心解答。

出席本次讲座的南京师范大学裴安平教授也即席发言。他说,在听完徐老师的报告后有两点深刻体会:第一个是不能将考古学文化与一定的政治组织、一定的社群简单对应起来的观点十分重要。考古学文化就是遗迹遗物构成的共同体,它与人群的主体和社会组织完全是两回事。第二个是考古工作者可以参考文献,但不能以文献为标准,要用自己的话语来解答问题。关于二里头文化是否是夏文化,裴老师提出了与徐老师不同的意见。裴老师认为中国历史的演变很有规律,在古国出现之前的社会是以血缘来构筑的。进入夏商周时代,单一民族国家出现了,中国特有的文化、民族、国家三位一体的现象就是在夏民族形成的时候出现了。他认为二里头文化就是夏文化。徐老师赞扬了裴老师批判质疑的精神,但坚持认为二里头文化是夏文化只是一种解读而非定论,目前的论证逻辑尚存在问题。交流环节结束后,文博系学生代表向徐良高老师献花致谢。讲座在热烈的掌声中落下了帷幕。(文:王耀文 图:徐良高、朱广金)

发表评论