欧立德(Mark C. Elliot)耶鲁大学学士、硕士,加州大学伯克利分校博士,师从魏斐德,专攻清史。曾执教于加州大学圣巴巴拉分校和密歇根大学。2003年起至今执教于哈佛大学东亚语言与文明系,任中国与中亚史讲座教授,现任哈佛大学副校长,主管国际事务。

魏斐德(Frederic Wakeman Jr.),杰出的现代中国历史学家、加州大学伯克利分校亚洲研究名誉教授,于2006年9月14日因癌症逝于俄勒冈州奥斯维戈湖,享年68岁,离开了他的妻子梁禾,他的妹妹苏·法夸尔(Sue Farquhar),三个孩子:弗雷德里克三世、马修和莎拉,以及两个孙辈。

欧立德(右一)与魏斐德(右二)

魏斐德被学界亲切地称为“斐德”(Fred),是几十年来美国汉学的领军人物之一。他是一位不知疲倦的研究者、完美的故事讲述人、循循善诱的导师,自1966年执教以来,培育了加州大学伯克利分校一代又一代的学生。魏斐德在中国思想发展和社会制度发展方面,尤其在引导重建1970年和1980年代中美学者学术交流方面,都作出了巨大的贡献。

魏斐德于1986年当选美国人文与科学院院士,获古根海姆奖(Guggenheim fellowship)等许多其他享有盛名的奖项。他是社会科学研究理事会主席(1986—1989)和美国历史学会主席(1992),并在1990年到2001年间的11年间任伯克利大学东亚研究所主任。在他2006年5月退休之际,学校授予他伯克利最高奖章,作为他光荣的职业生涯的恰当总结。他广博的历史视野、深入分析的能力、清楚阐明复杂问题的天赋,以及他伟大的幽默感和个人魅力,使他永远是一个广受欢迎的作家、评论家、顾问和发言人。人人都意欲撷其才华之一叶,却又往往望其项背,不能与之比肩。

鲜衣怒马少年游

魏斐德1937年12月12日生于密苏里州的堪萨斯城(他后来注意到那一天正是日本侵略南京之日)。从他来自堪萨斯一个富裕家庭的母亲玛格丽特那里,他继承到了谦逊的品德和爱讲笑话的性格;从他父亲,由广告公司主管改行做小说家和编剧的老弗雷德里克那里,他获得了对文学、历史和电影的爱好,以及强烈的好胜心。

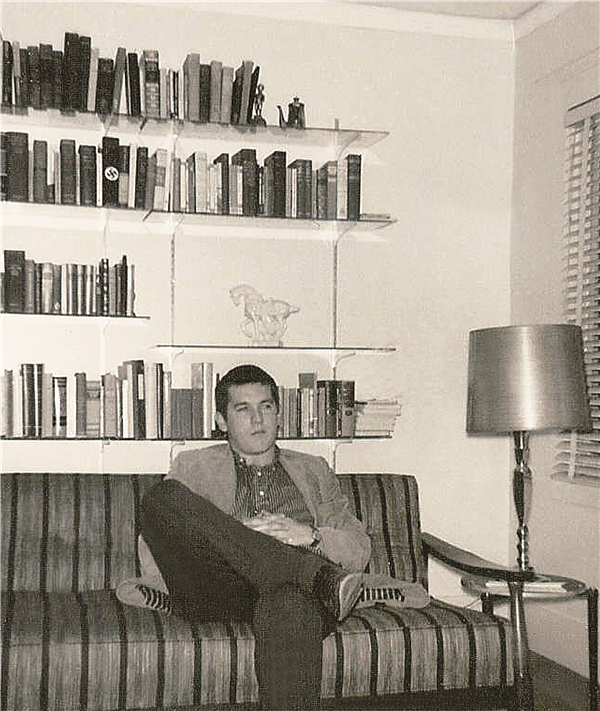

少年时期

10岁前,他在堪萨斯城和曼哈顿接受了相当传统的教育。在老弗雷德里克(作为海军飞行员在太平洋被击落并被送回美国疗养)出版的两本书《上岸许可》(Shore Leave)(1943)和《小贩》(The Hucksters)(1946)大获成功后,他们的家运发生了戏剧性的转折。《小贩》因大肆揭露了纽约广告行业内幕而成为畅销书,还被打造了明星演员克拉克·盖博的主流公司搬上了银幕。

这些突如其来的好运使他的父亲老弗雷德里克成为富人,并把家庭带入了一个新的轨迹,带领全家走出纽约,周游世界。从此,魏斐德开始了他在墨西哥、古巴、百慕大、法国和西班牙等不同地区非常规和高度国际化的教育,这段经历培育了他对冒险和未有尽头的旅行的强烈兴趣。直到61岁时因医疗事故而迫使他坐上轮椅(很难说他因此受到了限制),他一直在路上,始终是国际学术界中一个活跃的人物。他的外语极好,游学的少年时代也培养了他对外语的热爱。当他在劳德代尔堡预备学校完成学业时,魏斐德已经掌握了西班牙语、法语和德语,以及一些拉丁文、意大利语和葡萄牙语。在大学里他又学了俄语,当然,后来他还学了汉语和日语。

在他短暂的一生里,魏斐德是一位求知若渴的学者,但绝非一个书呆子。他游泳,玩竞技帆船,还是一位优秀的滑雪者,与孩子们和朋友们共享其乐。十几岁时,他也曾学过武术,记得他曾告诉我,那是因为20世纪40年代在哈瓦那参加军事训练的时候,作为一个外国佬,他时常需要自卫。

如上所言,魏斐德过着所谓的“自在生活”。魏斐德的少年时代最大冒险当然是同他父亲追溯哥伦布的路线在西印度群岛帆船航行了一年。1992年年底美国历史学会的年会上,在华盛顿特区一个拥挤的舞厅中,魏斐德对这段航程中涉及的航行地点娓娓道来。他荣任了美国历史学会的主席,这仅是第二次由汉学家当选这个职位。

虽不及那段远航那般传奇,他一位高中时代的朋友撰写的回忆录中也透露了魏斐德的一些故事:斐德开着林肯大陆敞篷车,装点着劳德代尔堡阳光灿烂的林荫大道;也时常能看见他穿着一条褪色的Levis牛仔裤——那正是当时最时髦的打扮。他是学校最大的名人,然而他广受喜爱和钦佩的同时,也能平等、没有偏见地对待每个人,这一点即使是我们这些后来才认识他的人也深信不疑。

崭露锋芒

魏斐德带着国家奖学金被哈佛大学本科录取,并在1955年开始了学业。那时他已经决心要以学术为毕生志业,因为这可以使他稳定地从事他所挚爱的写作事业。2006年AAS在他即将退休之际为他举办的庆祝会上提到,在1955年哈佛大学的入学考试中魏斐德曾说过:“我最大的愿望就是像我的父亲一样,成为一个小说家,但我打算先拿到历史博士学位,这样我才能得到写作的学术背景。”

他的研究集中在他已经非常熟悉的欧洲历史和文学,他父亲经常强调其重要性,还会在餐桌上考他关于希罗多德、吉本和卡莱尔的问题。魏斐德本科时用笔名出版的《皇家棕榈大道17号》(17 Royal Palms Drive)(他自称卖得比他任何一部学术书籍都要好)中的一幕捕捉到了他父亲老弗雷德里克对他严格的智识期望的冰山一角:

我说,“爸, 嗯……我今晚可以开车送你到阿诺德,然后自己用一会儿车吗?”

“你明天晚上不是要出门吗?”

“是的,但是……”

“也许今晚你最好待在家里读一点柏拉图。”

即使在他后来的职业生涯还需承担管理责任,自律感也始终贯彻他的生活。他总是规律性地早起写作几小时,也经常工作直到深夜。

1959年以优异的成绩从哈佛大学毕业后,他拿着托尔奖学金前往巴黎索邦大学政治学院,计划在那里研究苏联政治。然而到了巴黎,他发现自己被法属印度支那研究所吸引,并通过那扇门,进入到了中国史研究的领域。大四时,偶然同毕业生保罗·科恩的一次谈话,点醒了他或有机会拜在费正清门下。于是魏斐德决定跟随费正清的最早的学生之一约瑟夫·列文森从事研究,而不是回到哈佛。列文森当时刚刚出版了他里程碑式的三部曲的第一部:《儒教中国及其现代命运》。

1960年秋天他和他第一任妻子一起搬到了伯克利(他们1957 年上大三的时候结婚的)。天才的魏斐德在第五年就拿到了他的博士学位。在1965年初他写给他哈佛同学们的信函中,他自己总结那些年的事:

我于1962年初(在伯克利)取得了中国现代史的硕士学位并攻读博士,在这段时间里,我有了孩子,撰写并出版了小说,开始投资当地的房地产。1963年春天,我以不错的成绩通过博士考试,和我的家人搬到台北,在福特基金会资助下继续学习汉语并撰写我的论文。去年9月我们离开中国台湾开始探索世界之旅:日本、中国香港、东南亚、印度、欧洲,现在我在伦敦,今年6月要完成我的博士论文答辩。7月我们将回到伯克利,我将在那里担任历史系助理教授职务。

60年代在伯克利时期的魏斐德

那篇博士论文《大门口的陌生人:1839—1861 年间华南的社会动乱》成为了魏斐德首部历史著作,1966年由加州大学出版社出版。在最近的一次采访中他说,这是在夏季的佛罗里达“充分构思完成的作品”,甚至也许具有小说性和电影特质。此书立即被誉为经典。

1965年魏斐德加入了加州大学伯克利分校历史系,并在此安家度过了余生。但他从不会长时间停止漂泊。从1967年到1968年,他和他的家人移居中国台湾,在那里的一年他在台湾大学接管了汉语言研究校际课程项目。他汉语说得本就不错,那段时间里他又提高了自己的现代汉语知识水平,并且在被称为“亲王”的刘毓鋆(爱新觉罗·毓鋆)的指导下,熟悉了很多经典文本。

从台湾回到伯克利后不久的1969年,魏斐德的老师列文森突发意外不幸溺水身亡,于是他便接管了系里的中国史研究项目。在工作上他得心应手,这很大程度上是因为他有天赋又有旺盛的精力,再加上他系内系外的诸多长期合作的同事也是如虎添翼,尤其是艾伯华、弗朗茨·舒曼、罗伯特·斯卡拉宾诺和吉德炜,使得伯克利发展成为了美国汉学的中心,吸引着来自世界各地的学生。

天才的历史学家

魏斐德作为历史学家的视野和胆魄是惊人的。当然很少有人能预言,他将持续进行19世纪中叶地方社会分崩离析压力下思想史的研究工作。《历史与意志:毛泽东思想的哲学透视》或许不是魏斐德最广为流传的著作,但它展示了其跨越欧洲和中国传统的视野宽度,勇敢地参与关于当代中国面临政治危机的思考与研究。

魏斐德的研究从20世纪跳回清朝时期,写作了一系列具有里程碑意义的文章。我个人最喜欢的作品之一仍然是《自治的代价》,它追踪被政治疏离的、曾经被视为全能的中国士大夫被不幸贬谪的历史,不难发现这篇于1972年发表在《代达罗斯》的文章反映了魏斐德及其他美国学者不得不面对的困境。1975年,他与卡洛琳·格兰特(他的第二任妻子,于1974年结婚)合编了一部具有影响力的论文集《中华帝制的冲突和控制》,选编ACLS会议中那些论述具有重大影响力的地方精英、社会秩序和国家的论文。大约在同一时间,他还完成了一本教科书《中华帝制的衰落》的写作,主要介绍清朝的历史。

魏斐德讲述,他写这本书是一个夏天和家人在希腊度假的时候,面临出版社的截稿期限,他全凭记忆而没有参考书的帮助完成了这本书。提到献辞“致小弗雷迪,驱赶寇拉的人”,他解释说,他的习惯是在户外写作,在阳台上,一天午饭后他发现他家养的山羊寇拉拿他放在桌上的打印稿当午餐吃。为防止这样的意外再次发生而影响计划安排,他指定他的儿子驱赶寇拉。

旅行还在继续。1976—1977年在剑桥大学基督圣体学院的一年,以及1980—1982年在北京大学做访问学者的两年,使他有机会推进这个10年前就开始业已着眼的项目:完整地叙述明清嬗代的过程。《洪业》于1985年出版,是一部1300页、需要分为两册专门盒装的大部头(为致敬马修·阿诺德,原题为《在黑暗的平原上》)。也许没有比本书能更好地证明魏斐德的叙事能力的作品了。这本书讲述了那场往返跨越长城的运动,记录了一系列非比寻常的历史人物(许多名字比如多尔衮,首次被引入到英语中),实至名归地获得了亚洲研究协会的列文森奖。《洪业》不仅开启了清早期历史一项新研究的大门,也在其值得瞩目的第一章,预示了中国向世界历史的融合。

他一直许诺要写一本关于18 世纪乾隆腐败统治的书,也于2001 年在哈佛大学就此方面发表过一篇论文。尽管他从未完全脱离清朝这一话题,但魏斐德余下的大部分职业生涯都用于探索20 世纪早期中国的犯罪、间谍和腐败。在绝妙而精密的三部曲:《上海警察》、《上海歹土》和《红星照耀上海城》这组大作中,他重写了与《洪业》相同的主题:共产党在上海的现代化建设时期的政治斗争、对权力的渴求和个人的弱小。只要看过他这些领域的研究,没人会怀疑他对在华盛顿和上海发现秘密警察档案的钟爱。读者也油然信服,对于掌控中国政治和盘绕在对“乱”的恐惧的可怕力量,魏斐德拥有十足的把握。在他去世之前, 魏斐德完成了《红星照耀上海城》的草稿,这是一本讲述上海情报工作的故事,从国民党统治的最后几年讲到中华人民共和国成立初期。

魏斐德同史景迁和孔飞力并称美国汉学三杰,教学生涯遵循着大致相似的轨迹,他们的书籍和文章通过精雕细琢、仔细的研究、尖锐的争论,展现了强大力量和新颖格局,深刻影响了这部分历史的研究。例如对民国史研究,他的贡献是建设了一个独立于上一代的学术研究领域。听闻魏斐德去世的噩耗,耶鲁大学的史景迁写道:

一直以来,斐德于我而言是吟游诗人和秘密特工的美妙结合。正如同他真正想要成为的那一类小说家一样,他选择分裂成不同溯流的故事,然后领读者们进出于内容丰富的脚注之中,进入他独特的、将次要情节作为注解穿插在主要情节的写作风格当中。同时,他还是一位真正的浪漫主义史学家——他把悲怆的情绪视为过去生活的中心。20世纪早期的上海是最适合他的:劳动战争、犯罪集团、鸦片、美女和秘密谍报。但是他也热爱17世纪,所向无敌的清兵扫除一切对立方,当他们露营到汉人的城墙外时,无法逃脱命运的中国文人们只是轻抚着琵琶。在我看来,魏斐德无疑是近30年内最出色的中国近代史学家。

尽管魏斐徳的确有他浪漫的一面,但在论争中他也有相当激烈的一面。一些思考对他来说都十分重要,我们见证了90 年代初有关对尤尔根·哈贝马斯提出的“公共领域”这一概念在中国的应用。这一点在魏斐徳的职业生涯中的体现可以参照哈佛大学教授孔飞力的评价。他在1964年与魏斐徳相识,作为毕业生的他们发现了彼此对于19世纪的反叛与革命精神起源的共同兴趣。孔飞力评价道:

斐德是极少的坚持将晚期帝国和近代史这两个领域视为一个整体来研究的学者之一。他拒绝局限在狭窄的路子里,并且鄙弃任何一个不能归属于一个更大范畴的个体问题。他广阔的视野和广博多样的知识对我们来说是一个了不起的典范。他写或做的一切事情中,没有任何一件是琐碎无意义的。

的确,魏斐徳似乎对他所研究的一切内容的政治指向都有一种直觉式的领悟力,而他自己的政治信仰却以一种非常耐人寻味的方式进行转变。年轻时,他想象自己正位于一场与共产党对立的战斗中(他深爱的古巴当时正位于卡斯特罗的控制之下),起码也动了加入中情局的念头。当他在伯克利修读学位时,校园论争与他在台湾的经历让他直接接触到了美国在越南战争中的军队调度,这致使他在冷战中转向了明确反对美国的政治干预的立场。1997年他曾对一位采访者说道:“尽管我是一名年轻的共和党,但我一生都在为民主党投票。”他的自由政治主张让他在中美关系中成为了一个不可或缺的幕后英雄。他也是1979 年吉米·卡特与邓小平签订成立的中美大学生交流互换项目的协调人之一。魏斐徳同时也在美国美中学术交流委员会担任数个领导职位,并作为对外关系和亚洲协会理事会的一名长期成员,频繁地在政府委员会之前对当代中国作出阐释。他从来不是一个真正的“集体合作”者,而是希望做一个独立的公共知识分子,1970—1980年代他经常为《纽约书评》撰文就是一个证明。

良师益友 润物无声

他有很多头衔,对他来说最契合的一个就是老师。除了他无能效仿的天才的健谈力,魏斐德在这一点上最大的天赋是做一个热情细心的倾听者。无论本科生还是研究生,他对每个学生作为知识分子的尊严都展现了真诚的尊重,并且有能力激发学生内在的自信。他依靠他和学生的共生关系来紧跟最新的学术研究趋势,享受他们的陪伴和来自他们的批评,并把他从学生那儿获取的东西认真地记录在自己的书上。在魏斐德身边,如果你停下来想想他是多么聪明、有多么惊人的记忆力,是很容易被吓倒的。但他并不因此而居高临下。对我自己来说,一个非常有才华的人能够如此保持富有人性和温暖才是非凡。一年一度的亚洲研究协会会议在加州大学伯克利分校中国研究中心举行,在招待会上魏斐德鲜明地展现了他这一品质:他主持星期六晚上的非正式会议,吸引了大量朋友们、学生们、崇拜者环绕在他身边。

他也是一个出色的通信者。也许是由于他有使用录音机来口述札记、备忘录和信件,然后被可信赖的助手记录下来的习惯,自然而然地和我一样,在这个领域里有很多人拥有了一大堆来自魏斐德的来信,从每封信中都仿佛可以听到他独特的声音,好像他本人就和你处在同一个房间里。

出席会议时的魏斐德(右一)

如此众多的学生将他看做导师,这就出现了一个问题:中国史研究的“魏斐德派”是否存在。乍一看,答案似乎是否定的。然而,看到非常众多的论文都曾由他指导,且进一步的调查表明,的确有一些因素在团结着魏斐德的学生:深究档案;对叙述非同寻常的尊重;挑战约定俗成说法的意愿。是魏斐德造就了我们,还是说我们因其所做的学问而迷上他,已经无从辨明了。不管怎样,作为我读的魏斐德的第一本书,《大门口的陌生人》以其引人入胜的内部视角审视英国帝国主义对广东乡村社会的影响,它处理历史渊源、谨慎组织的细节和宏观层面分析的精湛技巧,给人留下强有力的印象,为他带来了许多求学的门生,我自己就是其中之一。

在他所有的作品中,魏斐德都展现了极高的学术水平。在很大程度上来说,西方的中国史和中国研究领域正因为他的高水准才取得了巨大的进展。特别是在过去20年里,他的许多书和文章的翻译也使他在中国学术界受到尊重,并被赋予了外国汉学家少有人企及的学术地位。他的早逝,带走了一位指路明灯式的人物。他走后,谁还能继续为我们讲故事呢?

本文摘录自《魏斐德——壮阔人生远航者》,梁禾 编,人民出版社2018年2月,现标题为编者所拟,原标题为《他走后,谁还能继续为我们讲故事呢》,澎湃新闻经授权转载。

发表评论