(一)绪论出土文献指从地下发现的古代文献资料,主要指著于出土文物之上的文字材料,不包括图画饰物等古代文物。文献的概念比文物要窄得多。文献学所说的出土文献更主要是指1840年以来借助现代田野考古手段从地下发掘出土的古代文献,主要有甲骨文、金石文献、简帛文献及敦煌文献几大类。出土文献并非近代才有,而是历史久远,不同历史时期都曾有文献出土。汉代出土较多的青铜器等文物,上面刻有金文等古文,《史记》《汉书》中均有记载。魏晋南北朝时期以汲冢竹书(战国简牍)的发现最有名。宋代金石学昌盛,人们有意识地收集金石碑刻,使金石学成为专门之学。古代的出土文献随后基本汇入古代文献典籍之中,今天多作为普通文献加以使用。近现代大规模的出土文献主要有:(1)1899年清光绪年间,王懿荣发现了甲骨文,自此,绵延整个20世纪的河南安阳殷墟甲骨文的整理工作展开。(2)1900年敦煌藏经洞被打开,大量敦煌文书陆续面世。20世纪初,东西方探险家在新疆吐鲁番地区发掘大量西汉以来墓葬纸质文书,统称“敦煌吐鲁番文书”。(3)20世纪初,瑞典人斯文赫定、英国人斯坦因等于新疆楼兰、甘肃敦煌等地发现了汉代竹简,后经罗振玉、王国维整理出《流沙坠简》。

(4)1926年,我国学者组成西北考察团,在新疆居延等地发现“居延汉简”。(5)1973年,长沙马王堆3号汉墓出土的简帛文献,约29件,12万字,主要有《老子》甲乙本、《黄帝内经》《周易》《战国纵横书》等。(6)1975年,湖北云梦县睡虎地11号墓出土1155枚秦简,多属法律文书。(7)1972年,山东银雀山西汉墓出土的简牍文献,含《孙子兵法》《孙膑兵法》《尉缭子》《六韬》《晏子春秋》及屈原、唐勒作品残简等。(8)1959至1972年,甘肃武威三次出土汉简,称“武威汉简”,以医学等科技内容为主。(9)1977年,安徽阜阳双古堆1号汉墓出土西汉简,有《仓颉篇》《诗经》《周易》《吕氏春秋》《庄子》等内容。(10)1960年以来,湖北出土战国楚简,如《郭店简》等。近年上海博物馆于香港文物市场收购的1200支楚简也出自湖北荆门。(11)1950年以来,湖南发掘战国楚墓大批楚简,总计约十万枚,为历次出土文献中数量最大。(12)2008年,清华大学收藏一批战国竹简,称为“清华简”,经鉴定为战国中晚期文物,文字风格偏于楚国。(13)2015年,安徽大学收藏一批战国竹简,简称“安大简”。经鉴定,安大简的年代属战国中早期,内容涉及经学、史学、哲学、文学和语言文字等领域。

安大简中记载《诗经》内容的有101枚,存诗为“国风”部分的作品60篇,是目前所见时代最早、数量最多、保存最好的文本。其中,与现在流传于世的“毛诗”,在排序、章次上有诸多不尽相同之处,异文大量存在。二、国内研究现状将新发现的文献材料与传世文献相互参证的治学态度,自古就有。汉武帝末年,鲁恭王拆除孔子故宅,从墙壁中发现了先人所藏的古文《尚书》《论语》《诗经》等古籍,皆是蝌蚪文字(战国文字),这与当时流行的汉代隶书不同,被认为是上古文字。尤其是《古文尚书》,与当时的《今文尚书》多有异处,当时的汉代学者利用孔壁中书与之相互参证。东汉许慎作《说文解字》时作收的“古文”,大多来自壁中书。西晋时期,汲郡盗墓人不准盗取了战国时期魏襄王之墓。此墓葬中,有大量散落的竹片,竹片长短相当,并刻有文字。这个发现立即引起朝廷的重视,中书监荀勗、中书令和峤奉命将散乱的竹简排定次序,并用当时通用的文字进行考订,遂完成初释本的《竹书纪年》,因为是汲郡人发现的,所以又称之为“汲冢竹书”。《竹书纪年》是一部编年体通史,共十三篇,叙述夏、商、西周和春秋、战国时期的历史,按年份编次。周平王东迁后用晋国纪年,三家分晋后用魏国纪年,至魏襄王二十年止。

《竹书纪年》中的很多记载与传世文献《史记》中记载的多有不同,可相互参证。例如,殷纪中记载的伊尹形象,就和《史记》中的人物形象大相径庭。《竹书纪年》中记载,伊尹流放太甲而自己称王,太甲潜逃回来之后,杀了伊尹才恢复王位。这与《史记》中的贤相伊尹完全不同。宋代金石学研究盛行,很多学者用金石文字来考证经史。清代乾嘉学者戴震、马瑞辰等都曾利用金石文字来考释《诗经》。戴震的《毛郑诗考证》、马瑞辰的《毛诗传笺通释》中,就引用了大量当时的出土文献资料。1925年,王国维在清华大学讲演《最近二三十年中国新发现之学问》时说:“古来新学问起,大都由于新发现。有孔子壁中书出,而后有汉以来古文学家之学;有赵宋古器出,而后有宋以来古器物、古文字学。……然则中国纸上之学问赖于地下之学问者,固不自今日始矣。自汉以来,中国学问上之最大发现有三:一为孔子壁中书;二为汲冢书;三为今日殷墟甲骨文字,敦煌塞上及西域各处之汉晋木简,敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷,内阁大库之元明以来书籍档册。此四者之一已足当孔壁、汲冢所出,而各地零星发现之金石书籍,于学术之大有关系者,尚不予焉。故今日之时代可谓之‘发见时代’,自来未有能比者也。

”之后,王国维在《古史新证▪总论》中指出:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料,由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。此二重论据法,惟在今日始得为之。虽古书之未得证明者,不能加以否定,而其已得证明者,不能不加以肯定,可断言也。”这里,王国维提出的“二重证据法”为后世学者接受并广泛应用。陈寅恪在《敦煌劫余录序》中说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”王国维本人将甲骨卜辞、金石文字、铜器铭文等应用于自己的古史研究工作,主要成果有《殷卜辞中所见先公先王考》《先王先公续考》《周大舞乐章考》《说周颂》《说商颂》等。19至20世纪考古学界不断有重大发现,更丰富的地下文献随之出土。很多学者开始利用此时代契机,用王国维的“二重证据法”研究《诗经》,主要成果有,林光义的《诗经新义》、闻一多的《诗经新义》、于省吾的《泽螺居诗经新证》、季旭升的《诗经古义新证》、胡平生与韩自强的《阜阳汉简诗经研究》、陆锡兴的《诗经异文研究》、扬之水《诗经名物新证》等专著,同时还出现了大量的考证性论文。

(一)阜阳汉简与《诗经》研究1977年,安徽省考古工作队在阜阳双古堆一号墓发掘出土了大量的简牍。据分析,墓主人应是第二代汝阴侯夏侯灶。这些汉简经过整理被编纂为十多种古籍,包括《苍颉篇》《诗经》《周易》《万物》《吕氏春秋》等。阜阳汉简《诗经》,简称为《阜诗》,是现存最早的《诗经》古本。经整理《阜诗》残简大约有170片,为研究《诗经》提供了宝贵的资料。在《阜诗》的整理过程中,整理者们发现了几点问题:一是《阜诗》中存在与今本《毛诗》不同的大量异文。胡平生和韩自强在论文《阜阳汉简〈诗经〉简论》中,将异文归为几类,有假借字的异文,意义不同的异文,虚词的异文和其他比较复杂的异文。黄宏信在《阜阳汉简〈诗经〉异文研究》中,对异文类型做了更细致的归纳。二是关于《阜诗》流派的归属问题。经历了秦代战乱,先秦很多典籍大多在动乱中损毁、亡佚。《诗》却已口耳相传的形式流传下来。到了汉代,《诗》的传播分为四家,齐诗、鲁诗、韩诗、毛诗。齐、鲁、韩三家为今文学派,在汉初时盛行一时,被先后立为博士,而属于古文学派的毛诗则仅在民间流传,未被列为官学。之后,大儒郑玄以《毛诗》为底本作笺,使得其后来者居上,而其他三家诗逐渐式微。

据记载,齐诗亡于汉魏时期,鲁诗亡于晋,韩诗最晚但也无传者,只有《毛诗》代代相传,唐代大儒孔颖达又在《毛传郑笺》的基础上为其作疏,纂为《毛诗正义》。但《阜诗》的整理者们认为它不属于齐、鲁、韩、毛中的任何一家。李学勤曾推测《阜诗》或许是“楚国流传下来的另一种本子”。孙斌来在《阜阳汉简〈诗经〉的传本及抄写年代》中指出:“阜阳汉简《诗经》是楚国《诗经》的传本,楚国《诗经》大约抄写于公元前五四零年至公元前五二九年之间,即楚灵王在位时期。当时各诸侯国都有与今本《诗经》篇目大致相同的定本。阜阳汉简《诗经》是汉代人在刘盈为帝之前,刘邦称帝之后抄写的,它虽然不是一人一时抄写的,但是却未经汉代学者修订过。”三是有关于《阜诗》的诗序。整理者在《阜诗》三片残简中,发现了“后妃献”、“风(讽)刺”、“风(讽)君”等字样。整理者认为这可能是《阜诗》的诗序,虽然此《诗序》与《毛诗诗序》文字不完全相同,但体例和基本意思接近,可能同出于一个学派。(二)上博简《诗论》与《诗经》研究上博简是上海博物馆藏战国楚竹书的简称。自1994年开始,上海博物馆从香港古玩市场收购了一批竹简,约千余支。2001年11月,《上海博物馆藏战国竹书》(一)出版,其中的《诗论》部分有很多内容是旧本《诗经》所未见的,引发了学术界的强烈反响。

整理者认为《诗论》虽非《诗经》全貌,但却是由战国人亲笔书写,其时代早于《毛诗》《齐诗》《韩诗》《鲁诗》《阜阳诗》,可以考见先秦《诗经》学的真实面貌,文献资料十分珍贵。《诗论》分刻于29支竹简之上,很多是残简,还有一些留白简,文意不连贯,也无今本对照,所以如何对这些简排序则是一个重要问题。马承源将简文内容分为四类,四类简又被分为6个部分,即“诗序”、“颂”、“大夏”、“少夏”、“邦风”、“综论”。李学勤在《〈诗论〉简的编联与复原》中,将29支简,根据文句、各章之间语意和位置关系,分为四组,将其编连排序的文本分为12章。李学勤的排序被学界许多学者所接受。除此之外,还有很多学者在李学勤排序的基础上提出了自己的排序方案,比如姜广辉、江林昌、廖名春、李零、周凤五等。《诗论》的文本性质和思想研究,也是学术界关注的焦点。关于《诗论》的作者,一直众说纷纭。作者为孔子说,以整理者马承源为代表。作者为子夏说,以李学勤为代表,他认为:“《诗论》的作者,能引述孔子论《诗》这么多话,无疑和子思一般,有着与孔子相当接近的关系。符合这个条件,能传《诗》学的人,我认为只能是子夏。”另一位“子夏说”的支持者是江林昌,在其《由上博简〈诗说〉的体例论其定名与作者》一文中,他认为:“《诗说》的作者不是孔子,而应该是孔子的门徒或再传弟子”,并认为:“这位孔子门徒最有可能是子夏”姜广辉、彭林、晁福林等学者均支持此观点。

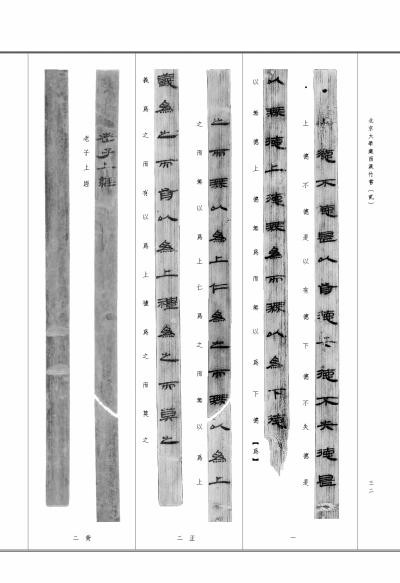

作者为子羔说,以廖名春为代表,他认为:“孔子这位解《诗》的弟子,很可能是子羔。传孔子和子羔《诗》说的,是孔子弟子子羔以外的再传弟子。”高华平亦同意此说。此外还有“子上说”和“未定说”。《诗论》多论颂、雅、风,但目前关于《诗论》思想内容的研究还比较薄弱。虽然也有不少论文专著,但深度和广度的研究还不够。《诗论》中共出现诗篇58篇,均可以与今本《毛诗》相对照,仅有《扬之水》一篇不知属于何风。《诗论》对于具体作品的评论非常简短,比如第二十五简“《有兔》不逢时。”第二十六简“《邶风▪柏舟》闷。《谷风》悲。《蓼莪》有孝志。《隰有苌楚》得而悔之也。”但这虽然简短的评论却对诗歌情感的整体把握十分准确。一直以来,很多学者都将《诗论》与《诗序》进行比较。一种看法认为《诗论》和《诗序》之间具有差异性。表述这种看法的论文有姜广辉的《关于古〈诗序〉的编连、释读与定位诸问题研究》、彭林的《“诗序”、“诗论”辨》、廖名春的《上海博物馆藏〈战国楚竹书▪孔子诗论〉研究浅见》等。另一种看法则认为《诗论》和《诗序》之间存在一致性。王小盾、马银琴认为:“《诗论》、《诗序》乃代表了同一事物在不同时代的不同形态。”江林昌认为:“竹简《诗论》的基本观点大多为《毛诗序》所继承,竹简《诗论》很有可能是学术史上所传说的子夏《诗序》,是目前所知的《毛诗序》的最早祖本;……”而《诗论》的简短评论,对我们重新认识一些诗歌的诗旨,也帮助很大。

(三)清华简与《诗经》研究清华大学于2008年收藏了一批战国楚简,简称为《清华简》。经测定,清华简属于战国中晚期的文物。清华简目前已整理出四辑内容。第一辑于2010年出版,主要内容有《尹志》《尹诰》《程寤》《保训》《耆夜》《周武王有疾周公所自以代王之志》《皇门》《祭公之顾命》《楚居》九篇文献。其中《耆夜》记载了周公创作诗歌《蟋蟀》的故事,但言辞不古,残缺较多,也许是后人的托古之作,可与《诗经▪唐风▪蟋蟀》相互参证。第二辑于2011年出版,此辑只有一篇较长的文献《系年》。第三辑于2012年出版,主要内容包括《说命上》《说命中》《说命下》《周公之琴舞》《芮良夫毖》《良臣》《祝辞》《赤鸠之集汤之屋》八篇文献。《周公之琴舞》第十五简有残缺,部分内容与《诗经▪周颂▪敬之》相同。第四辑于2014年出版,包括《筮法》《别卦》《算表》三种文献。第五辑于2015年出版,包括《厚父》《封许之命》《命训》《汤处于汤丘》《汤在啻门》《殷高宗问于三寿》六篇文献。第六辑于2016年出版,包括《郑武夫人规孺子》《管仲》《郑文公问太伯》(甲、乙)、《子仪》《子产》五篇文献。第七辑于2017年出版,包括四篇文献,都是春秋史,《子犯子余》《晋文公入于晋》《赵简子》《越公其事》。

关于清华简中与《诗经》相关的文献,《周公之琴舞》的研究成果有徐正英、马芳的《清华简〈周公之琴舞〉组诗的身份确认及其诗学史意义》,此文中,作者认为:“为孔子删诗说提供了学术支撑”,“为《毛诗序》形成的时间问题提供了新的实证”。刘丽文在《清华简〈周公之琴舞〉与孔子删诗说》中指出:“现行本《诗经》确实对古诗删削过”,并根据清华简周公之琴舞和其他一些文献推测出了几种删诗方法,从而得出“古诗者三千余篇,及孔子‘去其重’”的结论。李守奎在《清华简〈周公之琴舞〉与周颂》中指出“《周公之琴舞》使我们对周颂有了全新的认识”并提出“周颂中有儆戒为主旨的一类诗,称作‘毖’或‘儆毖’。”还有李守奎的《先秦文献中的琴瑟与〈周公之琴舞〉的成文时代》,姚小鸥、杨晓丽的《〈周公之琴舞▪孝享〉篇研究》,姚小鸥、孟祥笑的《试论清华简〈周公之琴舞〉的文本性质》,李学勤《论清华简〈周公之琴舞〉的结构》,蔡先金《清华简〈周公之琴舞〉的文本和乐章》等等。清华简中的《耆夜》研究成果主要有,田旭东《清华简〈耆夜〉中的礼乐实践》,程浩《清华简〈耆夜〉篇礼制问题释惑——兼谈如何阅读出土文献》,蔡先金《清华简〈耆夜〉古小说与古小说家“拟古诗”》,李学勤《论清华简〈耆夜〉的〈蟋蟀〉诗》等等,《耆夜》中的记载对我们认识《诗经▪唐风▪蟋蟀》的诗旨有很大帮助。

(四)安大简与《诗经》研究2015年初,安徽大学收藏了一批竹简,经鉴定确认年代为战国时期。经过初步整理和辨识,这批竹简全部是书籍类文献,包含《诗经》内容的竹简实存97支。此部分包含了《诗》58篇,与传世《毛诗》相比,这些诗的排列顺序不尽相同,并出现了《侯风》。关于安大简的研究刚刚开始,2017年黄德宽在《文物》上发表了《安徽大学藏战国竹简概述》,认为:“简本《诗经》是楚地的抄本,也是目前所知时代最早的抄本。简本《诗经》的发现,将会推进《诗经》学研究的进展。与传世的《毛诗》、三家《诗》以及阜阳汉简《诗经》相校核,简本与它们既有相同的一面,也存在明显差异。简本与各本的异同,为进一步探讨《诗经》学史上《诗》三百的编成时代、孔子删诗说、《毛诗》的流传和性质等重要问题提供了新的线索。简本《诗经》中的大量异文,为古文字学、文献学、汉语史研究增添了宝贵的新材料。”目前,关于安大简的研究成果主要有,徐在国的《安徽大学藏战国竹简〈诗经〉诗序与异文》,他在此文中指出:“简本国风的次序不同于《毛诗》,郑玄《诗谱》,也不同于《左传》所记。”“简本《诗经》另一个特点,就是与《毛诗》相对照异文非常丰富。”李松儒《安徽大学藏战国竹简对读三则》,此文中他将简2、简3、简4做出释文,并将其与传世或出土文献对读然后论述。

其他成果还有姚小鸥的《安大简〈诗经▪葛覃〉篇“穫”字的训释问题》,夏大兆的《〈诗经〉“言”字说——基于安大简〈诗经〉的考察》和《安大简〈诗经〉“侯六”考》等等。除了上述出土文献之外,在其他的出土文物或文献中,也有直接或间接与《诗经》有关的发现,比如熹平石经、河北的“平山三器”、敦煌卷子中的《诗经》残本,湖北《硕人》铭神兽镜、郭店《缁衣》简引《诗》等等。三、课题意义出土文献对古典文学尤其是先秦文学研究领域影响巨大。清代学者已将传世文献勘编,后人大多在此基础上寻找新视点。而出土文献是前人所未见的“地下资料”,可以推进当前先秦领域的诸多研究工作。第一,出土文献可以补充新的史料。第二,出土文献为释读和考订传世的文学作品提供佐证。第三,出土文献有助于古典文学的思想研究。《诗经》的研究虽已延续了两千多年,著述如林,名家辈出,但还是遗留了一些无法解开的千古公案,比如孔子的删诗说,《毛诗序》的作者说,具体诗篇的诗旨说等等问题。而随着大量出土文献的发掘,或许这些千年遗留下来的问题都有望获解

发表评论