西安事变发生后的前一两天,阎锡山持观望态度,没有正式表态,当南京方面的讨伐军连夜到达潼关,大军压境时,阎锡山又召集我们开会说:“六小子(张学良)太蛮干了,事先没有商量好办法,就闹出事来;我们现在不比过去,已元气大伤。”于是,他来了一个180度的大转弯,在报纸上公开谴责张、杨,拥护南京政府讨伐的决定。

以上这段文字源自周玳回忆文章《西安事变前后的阎锡山》,刊登在山西省政协文史资料委员会编辑的《山西文史精选:阎锡山其人其事》一书中。周玳,山西代县人,保定军校第一期炮科毕业,长期担任晋绥军炮兵司令,因为不满阎锡山消极抗战的作风,抗战中期赋闲重庆,后来跟随傅作义参加北平起义,新中国成立后做过林业部专员。

周玳的说法,坊间广为采信,认定事变发生之初,狡猾的阎锡山不急于下注,而是看看情况再说。事实究竟如何?笔者认为还是有些出入的。12月12日,张学良致电阎锡山,声称“扣蒋”目的在于结束同胞萁豆之争,“改组国民政府,与共产党合作,与苏俄联合”;极盼得到山西支持,“兹事甚急,事先不及与公商谋,在此一并向公表达学良的歉意”。

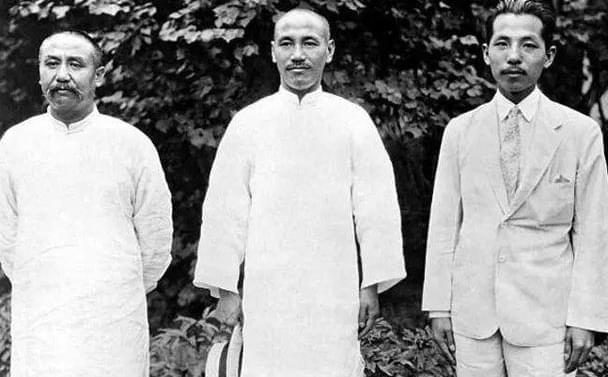

1930年代,蒋介石、阎锡山、张学良合影

由于西安方面比较混乱,再加上当时通讯条件落后,阎锡山当日并没有收到张学良的电报,且看徐永昌日记:“晚八时得南京息,张汉卿叛变,把蒋先生架往西安,无下落,陇海路传闻临潼西安间已有炮声,车亦不通,政府已令五师向潼关内攻,何敬之(何应钦)明日到郑州坐镇云云。”徐永昌日记证实,太原收到电报的时间为第二天早晨,“早到中和斋,见张汉卿通电,略谓,蒋不抗日,一味惨杀青年,现已留之暂住西安,冀其觉悟,以促成抗日”。

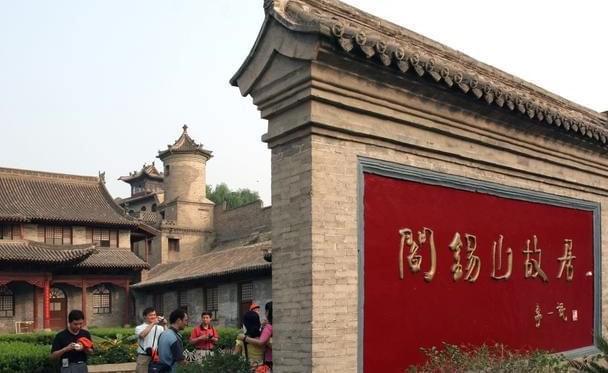

“中和斋”就是阎锡山的办公会客场所,位于太原绥靖公署内,以前叫“督军院”,老阎奉行“中庸哲学”,故名“中和斋”。12月13日,国民政府行政院代院长孔祥熙致电阎锡山:“弟昨日在沪,惊悉西安事变,急于晚车回京,今晨抵京,接阅汉卿公私两电,始悉其详。我公雄镇边陲,登高一呼,众流响应。尚祈主张正义,领导群伦,俾纾国难。”

阎锡山如何处置呢?上午9时至10时左右,电告汤恩伯、门炳岳:“西安变起非常,介公被困,兄等想已有所闻。顷接何(应钦)部长来电,中央拟先行援救介公出险,一面遏止事变扩大,山亦赞同。惟绥省防务更宜加固,请兄等安心作战,大局情形当随时告知也。”汤恩伯时任第13军军长、门炳岳时任骑兵第7师师长,都是率部增援绥远抗战的中央军将领,阎锡山的意思,希望你们安心抗战,不要为了西安的突发事件而影响抗日决心。同时上南京电,“西安变起非常,我辈自当协力共维大局”。

老阎秉持“中庸”之道,没有立刻回复西安,他需要一点时间考虑,我觉得完全可以理解。12月14日,想的差不多了,老阎郑重其事复电张、杨:“来电均诵悉。环读再三,惊痛无似。弟有四个问题,质诸兄弟,第一、兄等将何以善其后?第二、兄等此举,增加抗战力量乎,减少抗战力量乎?第三、移内战为对外战争乎?抑移对外战争为内战乎?第四、兄等能保不演成国内之极端残杀乎?“

应该说几个疑问都很实际,语气亦十分平和、冷静。老阎说:“前者在洛阳时,汉兄(张学良)曾涕泣而道,以为介公有救国之决心。今兄等是否更以救国之热心,成危国之行为乎?记曾劝汉兄云:今日国家危险极矣,不洽之争论,结果与国不利,当徐图商洽。不洽之争论,尚且不利国家,今兄等行此断然之行为,增加国人之忧虑,弟为国家为民族为兄等动无限之悲痛,请兄等谅察,善自图之。”

我们不妨再来看看其他几位地方实力派的通电。12月13日,马鸿逵致电南京,“张学良叛国劫持委员长,电令传来,莫名愤懑。国势厄陧,千钧一发,张学良竟冒大不韪,妄作主张,势非断送国脉不止。血气不之伦,无不发指”。杨森致电龙云,“张学良通电叛国,妄行主张,并敢劫持统帅等因。闻之,殊令骇异”。14日,何键致电孔祥熙,“张学良劫持长官,破坏纲纪,实为国人所共弃,已去电责以大义”。马步芳致电南京,“张逆叛变,委座被困,逖听之余,悲愤交集,盼望救护,情尤迫切。步芳等忝膺疆寄,誓以血枕,在中央统一指挥之下誓死杀贼,以定人心而奠国基”。

比较而言,以上几位态度非常明确,但此种类似泼妇骂大街一般的通电,又于事何补呢?因此,周玳所谓“事变发生后的前一两天,阎锡山持观望态度,没有正式表态”之说,我认为不能成立。一来,太原得知西安事变发生已是12月13日上午,老阎14日回复张、杨并不算迟;二来,与其13日犹如马鸿逵那样骂骂咧咧发个通电,倒不如考虑再三提出一些疑问,哪怕迟一天。不知道各位网友同意我的看法吗?欢迎大家跟帖、留言。

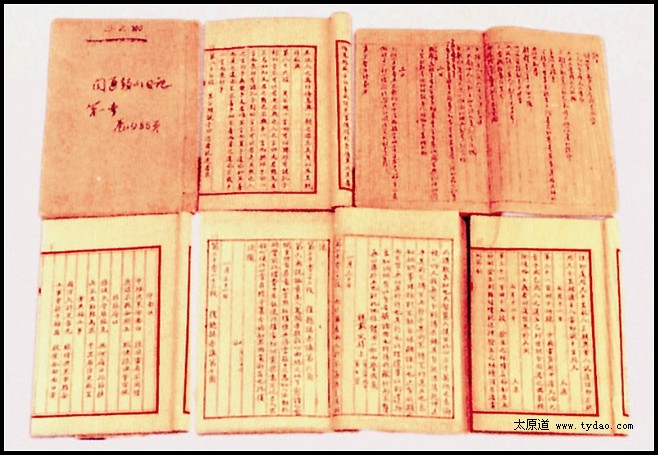

1、全国政协文史资料委员会:《西安事变历史资料汇编:电文(上)(下)》,中国文史出版社2016年版

2、山西文史资料编辑部:《山西文史精选:阎锡山其人其事》,山西高校联合出版社1995年版

发表评论