最近这一两年,老树画画的作品非常受欢迎。他的画作展现了一个在忙碌都市中挣扎的人,执着地活在自己心灵中的田园世界里,意境颇为悠远,当然就很适合身居喧嚣城市而又怀想诗和远方的人们。我想,他的画作受到欢迎,不仅是因为他的风格颇有丰子恺的神韵,也还有很大一部分原因是由于他的画中,所配的似诗非诗,若韵不韵的句子。我发现,他的作品中大多数比较好的句子都是六个字一句,而不是四个字,五个字或七个字的句子。这不是说他的“诗”都是六个字一句,而是六字句占了很大比例,印象中至少有三分之一到一半吧。我想这是故意为之的聪明做法。因为,这种六字的句子,既然不是正统绝句或律诗的作法,旁人也不好用传统作诗的条条框框来类比挑剔。而这种庄谐并举的风格形成以后,则再作五言或七言的诗配画,大家也就都非常接受了。我比较喜欢他六字的句子,比如“想想人生一世,都是无聊生涯。何如舍身空山,独自看看梅花。” 或者“春水绿的时候,我就河边一躺。听风看云吃茶,然后胡思乱想。”但当他试图往正经的五言或七言绝句靠拢,则明显进退失据,既不足雅驯,也不够莞尔,更达不到深刻,多少有些别扭。 比如“生计常无奈,栖身在危楼。江山多风雨,平添许多愁。” 或者“昨夜一场雨,满目是清秋。城郊观山色 ,无喜亦无忧。” 我想大概这就是因为读六字句时,人们不会认真地视之为绝句或律诗,就不会下意识地“严格”要求它。而一旦用五言或七言(甚至用四字句时,也会想到诗经),人们下意识地就把它当作诗,则会以诗的格律与用韵来要求它,显然不够诗的标准,但是如果当它是打油诗又觉得不够诙谐有趣,这就会产生非驴非马的感觉了。这当然只是我个人作为读者的阅读体会而已。老树画画的句子大多数都非常有意思,我的看法只是鸡蛋里挑骨头罢了。

明代有个大文豪杨慎,就是那位颇有令名的明代三才子之首,他是嘉靖皇帝的老师,却因反对嘉靖给自己父母正名位,差点被嘉靖廷杖至死。杨慎才气纵横,写过一本很有意思的《升庵诗话》。其卷十四中有一条目“覆窠俳体打油钉铰”,专门讲到了打油诗:“《太平广记》有仙人伊周昌,号伊风子,有《题茶陵县诗》云:‘茶陵一道好长街,两边栽柳不栽槐。夜後不闻更漏鼓,只听槌芒织草鞋。’时谓之‘覆窠体’。江南呼浅俗之词曰‘覆窠’,犹今云‘打油’也。杜公谓之‘俳谐体’。唐人有张打油作《雪》诗云:‘江山一笼统,井上黑窟笼。黄狗身上白,白狗身上肿。’《北梦琐言》有胡钉铰诗。” 这段话非常好,告诉我们打油诗的好几种别名。而清人翟灏编的《通俗编》中又说了打油诗的另一种别名,“故今又谓之打狗诗。” 这打狗诗的别称,很有些丐帮打狗棒的意思,却好像也说出了打油诗的本质,似乎是社会底层人士对高雅文化的戏仿之作。尽管杨慎将“覆窠、俳体、打油、钉铰”四个词视为一类,但根据各类诗话笔记所载,我觉得打油诗似乎也还是可以分为三个层次的:即大俗大雅的“覆窠”或曰“俳谐”,或俗或雅的“钉铰”以及俗而不雅的“打油”或曰“打狗”。 或者通俗地说吧,高级打油诗,中级打油诗,低级打油诗。

如果用正统的“诗”的结构,即五言或七言,明目张胆地写些不管押韵与否的句子,内容出人意料,且还能有轻松诙谐的效果,其实便是格调很高的“打油诗”了。打油诗常有,而写得好的打油诗并不多。其实打油诗也好,正经诗也好,都遵守同样的一种写作方法,能将之做好,便能出彩。这种方法其实就是重视起承转合的各个步骤。就像元人范德玑《诗格》所说的:“作诗有四法:起要平直,承要舂容,转要变化,合要渊永。” 明人王檟编的《诗法指南》,一开卷的“诗学正义”说得更加详细:“夫作诗有四字,曰起承转合是也。以绝句言之,第一句是起,第二句是承,三句是转,四句是合。……以律诗言之,律有破题,即所谓起也;……有颔联,即所谓承也;……有颈联,即所谓转也;有结句,即所谓合也。” 打油诗也是如此,要起句平,二句稳,第三句异峰突起,第四句再巧妙结束。能做到这一点,就可以算作好的打油诗。下面不妨找些打油诗,来看看是否符合这个判断。

第一类高级打油诗,大俗大雅的“覆窠”或曰“俳谐”。

杨慎《升庵诗话》所举的例子就是仙人伊风子的《题茶陵县诗》,读来浅白易懂,但绝不庸俗可憎,相反却颇有几分天真自然的趣味,这种境界就近于大俗大雅、亦俗亦雅了。有一些现代人自嘲为打油的诗,其实也可并为此类。比如启功先生的自撰《墓志铭》 “中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身无名,一齐臭。”

唐人诗作中颇有不少此类诗作,只是从未有人将之归为此类而已。比如李白就有好多这类戏谑之作,言语浅近,意态疏放,很可爱。他的《戏赠杜甫》:“饭颗山头逢杜甫,顶戴笠子日卓午。借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。”就小小地揶揄了好友杜甫一下。李白才逸气高,尽管自己律诗写得很好,但还是对律诗颇不以为然,比较推崇古风。其论诗云:“梁、陈已来,艳薄斯极,沈休文又尚以声律。将复古道,非我而谁。”不过后人论诗者,认为“陈、李二集,律诗殊少,尝言寄兴深微,五言不如四言,七言又其靡也,况使束于声调俳优哉。”于是认为他的《戏赠杜甫》“盖讥其拘束也”,也就是讽刺杜甫作诗过于受格律之束缚。我觉得恐怕这种看法有点上纲上线,这诗不过是好友之间互相调侃罢了。李白性格豪放,常爱开些玩笑,所以写的不少诗也就很诙谐,其实也未必就有多少深文周纳的后世文人所设想的深意。李白自己是酒仙,常半开玩笑半认真地嘲笑不肯饮酒的朋友,比如《嘲王历阳不肯饮酒》,他说“地白风色寒,雪花大如手。笑杀陶渊明,不饮杯中酒。浪抚一张琴,虚栽五株柳。空负头上巾,吾于尔何有?”这首诗大概算不上雅致,但却意趣盎然,令人捧腹。甚至他那人尽皆知的《赠汪伦》也是如此,“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”这首诗尽管传唱既久,人皆谓之深情,我却觉得是有些豪放的谐趣在其中的,句子也并不雅致,只是颇能动人。

这类诗作,唐以来的诗集中有不少,有些是历代注诗者并没有将之归为“高级打油诗”而已,而另外一些大概是作者或者编者都不愿将之收入到正式出版的诗集之中,因此只在一些稗史笔记中流传。比如宋人金盈之的《醉翁谈录》,就记了一个故事:说是司马光退休之后,扶着竹杖去山寺一游。中途登上一个山岭,有两人坐在石头上联句,也就是你说上句我说下句,凑成一首诗。司马光在旁听了就不禁微笑,那两人就颇瞧不起他,问他是否也能作诗,请他联两句。于是司马光就吟出两句“一上一上又一上,看看行到岭头上。”那两个人听了哈哈大笑。司马光过了片刻等他们笑完,说“诗犹未就,再吟两句。”于是接着又吟了两句“乾坤只在掌拿中,四海五湖归一望。”那两人听了大吃一惊,知道他是大贤,向他长长的作揖而退。这首“打油诗”高级就高级在第三句的转折出人意料和第四句的收束不凡。

再如“嬉笑怒骂之词,皆可书而诵之”的苏东坡,也写过不少打油诗,比如《洗儿戏作》:“人皆养子望聪明,我被聪明误一生。惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿。”这是苏东坡的第四个儿子苏遯出生以后,要会集亲友给儿子洗澡,谓之洗儿,所以叫洗儿戏作。他写这首诗的时候,是“乌台诗案”后被贬到黄州当团练副史,也就是民兵副团长。因此他的这首戏作,寓意解读的可能性就有了很多重。既可以被理解为希望自己的儿子作个愚且鲁而有福气的人,无灾无难混到公卿阶层。也可以被理解为,讽刺那些朝中的公卿都是些蠢材。所以这首打油诗的段位是非常高的,用平淡无奇甚至大白话一样的句子,表达了诙谐而深刻的内涵。传说有首打油诗是苏东坡所作“无竹令人俗,无肉使人瘦,不俗又不瘦,竹笋焖猪肉。”恐怕是后人胡乱加之于东坡先生头上的。不过他确实有首诗里有过类私的句子,那就是《於潜僧绿筠轩》,也是诙谐有趣的诗作,全然不按格律和用韵,却有一股混不吝的慷慨潇洒气:“宁可食无肉,不可使居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥,士俗不可医。傍人笑此言,似高还似痴。若对此君仍大嚼,世间那有扬州鹤?”只是这诗中所说的恰恰与传说的“不俗又不瘦,竹笋焖猪肉”意思相反了,苏东坡的意思是说,对着竹子还想大嚼猪肉,那就是想既要不俗,又要不瘦,哪有这么好的事情呢。

第二类中级打油诗,或俗或雅的“钉铰”。

这类打油诗,有人视之为雅,有人视之为俗,视乎读诗人的品味。但无论如何,这样的诗不管是放在“正经诗”里还是“打油诗”里,都很难算作一流,只是中流之资。比如韦应物的《郡斋雨中与诸文士燕集》中的最后四句“吴中盛文史,群彦今汪洋。方知大藩地,岂曰财赋强。”杨慎就很毒舌地评论说“乃类张打油、胡钉铰之语。”意思就是很不入流,可以算作打油诗了。杨慎的评论略显严苛,我觉得的确这四句不算很好的诗,但也还不至于被归为俗不可耐的打油诗一类。另外,王世贞在其《艺苑卮言》卷四批评白居易说:“张打油、胡钉铰,此老便是作俑。”这也是很见仁见智的批评,要知道白香山和新乐府受到很多人的赞赏和推崇,甚至在东邻日本享有非常高的地位。不过这也许从另一个侧面证明了我对打油诗的分类是正确的。“钉铰”这类中级打油诗,对于其雅俗与否的评论,的确是因人而异。

这“钉铰”二字本是个修补修补冠、带、杯子、镜子之类物件的手艺行当。而胡钉铰,张打油这类人多半就是因为职业原因而获得的称谓,就像王老板,陈老师,赵医生一样。唐人范摅的笔记 《云溪友议》记了关于这个胡钉铰的一个传闻故事,满是唐人笔记的传奇色彩:“列子终于郑,今墓在郊薮,谓贤者之迹,而或禁其樵采焉。里有胡生者,家贫,少为洗镜铰钉之业。倏遇甘果、名茶、美酝,辄祭于列御寇之祠垄,以求聪慧,而思学道。历稔,忽梦一人刀划其腹开,以一卷书置之于心腑,及觉,而吟咏之句,皆绮美之词,所得不由于师友也。既成卷轴,尚不弃猥琐之艺,真得隐者之风,远近号为胡钉铰”。从这个传奇故事来看,胡钉铰的名字不知道,但文笔还是很不错的,“皆绮美之词”。 到了宋人计有功的《唐诗纪事》里,这位胡钉铰就有了名字,叫胡令能。这种越后起越详细的历史记载,让人想起了顾颉刚所说的“层累地造成的中国古史”,信哉斯言。我想胡钉铰大概最初是有个原始人物的,只是未必姓胡,后来文字记载中的人,多半是个想像中的人吧。按照民间俗典《玉匣记》上所说:“铜匠、锡匠、银匠,俱胡锭角祖师。”胡锭角就是胡钉铰。那么后来民间的五金小匠小炉匠全都将他奉为祖师爷了,也未必知道他会写几句诗。不过,如果这个胡钉铰真的叫作胡令能,那么《全唐诗》里还真的载有他四首诗,在卷727:《喜韩少府见访》,《小儿垂钓》 ,《观郑州崔郎中诸妓绣样》,《王昭君》。《小儿垂钓》似乎我们小学时都学过,但也记不确切学没学过了:“蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。”这诗肯定是浅显直白的,谈不上文雅,但也不至于被归为俚俗一类吧。我很赞同王士祯《渔洋诗话》中的评论:“然钉铰诗载洪文敏《万首绝句》者,实不劣也。”

此类诗见仁见智,很难统一意见,我所认为俚俗粗鄙的,你或许认为童趣可爱,你所认为雅致端庄的,我或许反而认为是村妇俚语。也正因此,这类打油诗就不好举例说明了。唯一可说的,也许就是这类诗在其群类中属于异类,既不十分雅,也不十分俗,于是也不十分容易让人记住了。

第三类低级打油诗,俗而不雅的“打油”或曰“打狗”。

张打油似乎也不必确有其人,不过明人杨慎信誓旦旦地说他是唐人,而明人李开先的《词谑》中,也有一个条目,详细说到了他: “《中原音韵作词十法》,造语不可作张打油语,士夫不知所谓,多有问予者。乃汴之行省掾一参知政事,厅后作一粉壁。雪中升厅,见有题诗于壁上者:「六出飘飘降九霄,街前街后尽琼瑶。有朝一日天晴了,使扫箒的使扫箒,使锹的使锹。」参政大怒曰:「何人大胆,敢污吾壁?」左右以张打油对。簇拥至前,答以:「某虽不才,素颇知诗,岂至如此乱道?如不信,试别命一题如何?」时南阳被围,请禁兵出救,即以为题。打油声曰:「天兵百万下南场。」参政曰:「有气概!壁上定非汝作。」急令成下三句,云:「也无援救也无粮。有朝一日城破了,哭爷的哭爷,哭娘的哭娘。」依然前作腔范。参政大笑而舍之。以是远迩闻名;诗词但涉俗鄙者,谓之「张打油语」,用以垂戒。” 这故事里面的张打油显然是被用作反面教材的,然而故事本身带着诙谐,俚俗的趣味,说明这位张打油的诗作才是真正的打油诗正宗,不求文雅,但求诙谐。我甚至怀疑,曾经颇为流行的曲艺形式“三句半”就是源自这种张打油的诗体。

这种低级打油诗,所谓低级是指文字的俚俗,而不是表达方式的粗鄙。因为正如上文所论,其写作技巧和方法与正统雅韵并无本质不同,起承转合,赋比兴颂,欲扬先抑,瞻之在前,忽焉在后。如果仔细读读杨慎所引到的那首张打油的“名诗”《雪》“江山一笼统,井上黑窟笼。黄狗身上白,白狗身上肿。”不难发现这首打油诗还是颇有启发之处的,它题为《雪》,却通篇未提一个字的雪,却每一句都是关于雪,其实是一种很高明的描述方法,只是用了一种俚俗的语言而已。在某种意义上我们甚至可以说,这首“诗”的表达技巧并不比《白雪歌送武判官归京》差,甚至还有过之,毕竟岑参在第一联和最后一联中分别提了一次雪,而其他联句中,无一“雪”字,却无一句不在写雪。也许高骈的《对雪》在技巧上与之类似:“六出飞花入户时,坐看青竹变琼枝。如今好上高楼望,盖尽人间恶路歧。 ”

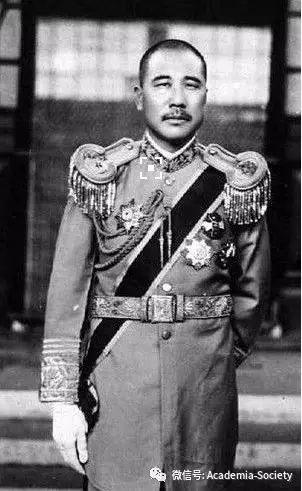

这类“打油”诗的最后一位大师,应该是民国时奉系的张宗昌张大帅了,这一点恐怕不会有什么异议了吧。每次捧读张大帅的诗作,都让我如沐春风,花枝乱颤,精神得到了极大的愉悦。他的好诗太多,我只能录几首以飨同好了。比如,气吞山河、饱含民族气节和热情的《俺也写个大风的歌》:“大炮开兮轰他娘,威加海内兮回家乡。数英雄兮张宗昌,安得巨鲸兮吞扶桑”。 据说后两句可能清末状元王寿彭稍微修改润色了一两个字,不过张大帅的个人特点仍跃然纸上。比如,如见其人,如观其行的《无题》“要问女人有几何,俺也不知多少个。昨天一孩喊俺爹,不知他娘是哪个?” 再比如,歌颂祖国大好河山的《游蓬莱阁》“好个蓬莱阁,他妈真不错。神仙能到的,俺也坐一坐。靠窗摆下酒,对海唱高歌。来来猜几拳,舅子怕喝多!”

(诗人张宗昌将军)

说实在的,民国多少文人墨客,能留下几句诗的实在不多,就连鲁迅,他的诗广为流传的其实也并不太多,十数首而已。好句子比如“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”,“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”,“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,我个人最喜欢的还是“岂有豪情似旧时,花开花落两由之”和“心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。” 而张宗昌张大帅的打油诗居然能流传至今,也许不是件风雅的事,却不能不说是个有趣的事。说明无论干什么事,包括写诗,总是要争取做第一流才能让人记住,不管是正数还是倒数。

网上有个关于张大帅诗的段子,多半是杜撰出来博人一笑的,却不乏趣味,且抄录于此:

一个外国朋友,五十多岁,酷爱中国,因为他喜欢中国的美食和诗歌。

某次一边吃着美食,一边聊着诗歌的时候,外国老头说他非常崇拜孔子故乡的一位中国近代爱国诗人,名叫庄重禅(音译)。我说我没听说过这个人,老外就即兴用汉语给我朗诵了一首这位诗人的诗:

遥远的泰山,

展现出阴暗的身影;

厚重的基础,

支撑起浅薄的高层;

假如某一天,

有人将那乾坤颠倒;

陈旧的传统,

必将遭逢地裂山崩。

这是他看到英文诗之后自己翻译成中文的。他说这个不是原文,但意思应该差不多。之后还说,这首诗中蕴含着非常深刻的寓意(老外还真是没法理解中国人的含蓄,都这么直白了,还说有深刻的寓意),表达了他想要推翻旧制度、建设新国家的爱国情怀。

我非常不好意思地再次表示,这首诗我也没听过。外国老头就又给我讲了些这位诗人的轶闻。比如他的生活放荡不羁,与很多女人有染,但是他很尊重女人,在他发现他的一个小妾与自己的下属有私情之后不仅没有追究还给他们路费放他们走(比楚庄王的绝缨宴还有胸怀啊)。还说他很注重孝道,小的时候母亲遗弃他改嫁,等到他当了大官之后不仅不记恨母亲,还特意找到她,把她和继父一起接到自己身边颐养天年。还说他曾经是掌握几省的大权的高官,可是不懂军事,在内战中战败,后被人刺杀。

按说,就凭上面这些条件,应该不难找出这个人是谁了啊,可是我还是没找到这个人和这首诗。直到某一天看到了张宗昌的这首诗:

远看泰山黑糊糊,

上头细来下头粗。

如把泰山倒过来,

下头细来上头粗。

其英文翻译:

Seen from afar,

the gloomy Mount Tai is narrow on the top and wider on the bottom.

If we turn the Mount Tai upside down,

the top will become wider and the bottom narrower

自己的诗被别人的说成是打油诗,对于文人来说恐怕是最大的嘲讽甚至于侮辱了。据说因为吴忠匡是钱基博的学生,所以跟钱锺书交好,常拿些自己的诗给钱锺书看。钱锺书回信说:“尊诗贤于赵钉铰、郭打油远矣。”赵钉铰、郭打油分别暗指赵朴初和郭沫若。其实赵朴初与郭沫若的旧学功底都不错,晚年一些诗作,多不是认真作的,既有一些政治因素,也有一些个人因素,游戏文字,援俗入雅,作不得真。用这些诗来评价他们,其实并不客观。这事如果是真的,那么钱锺书的确是刻薄了些。

其实这类打油诗,在西文中也有不少。在英语中,打油诗叫doggerel,像乔叟(Geoffrey Chaucer),斯威夫特(Jonathan Swift)等人的作品中都有很多文字具有这种特质,不过真正以打油诗闻名而被称为doggerelist的打油诗大师,还得算是苏格兰人William McGonagall了。

(Sir William Topaz McGonagall, Knight of the White Elephant of Burmah)

这位先生的人生实在有趣,他出生在苏格兰手摇纺织机的工人家庭,真诚地想通过文学天赋,通过写诗进入文学界和上流社会,但始终被排斥。他曾主演莎翁名剧麦克白,但让他出名的不是他的演技,而是他拒绝在舞台上“死去”,因而他的演出极受欢迎,就像后来他的诗一样。他曾徒步50英里去见维多利亚女王,结果在大门口就被护卫所拒,不让入内。直到垂垂老矣,没有半点功名和诗声,便自己对外声称被缅甸国王授予了爵士爵位,Sir William Topaz McGonagall, Knight of the White Elephant of Burmah缅甸白象爵士威廉麦贡那戈,他被英国文学界评为英国文学史上最低劣的诗人,死后葬在爱丁堡的平民墓地。对这样的苦吟诗人,我始终保持崇高的敬意,并在心里有满满的惺惺相惜。几年前我去爱丁堡开会时,曾专门想找到他的墓地,但我问周围的人,包括一些学者,却没有一个知道。尽管他们都知道他这个人,因为他的诗歌如张宗昌张大帅在中国一样出名。他的人生就像一首打油诗,让人过目不忘,而且他的诗歌也终于得以传唱于世。他生前只出版过一本诗集,叫Poetic Gems (1890),权且译作《诗玉集》吧。里面全都是打油诗经典作品,最著名的应是一首“The Tay Bridge Disaster”,原诗有点太长,就只抄最后一段,以见其“精妙”吧。

It must have been an awful sight,

To witness in the dusky moonlight,

While the Storm Fiend did laugh, and angry did bray,

Along the Railway Bridge of the Silv’ry Tay,

Oh! ill-fated Bridge of the Silv’ry Tay,

I must now conclude my lay

By telling the world fearlessly without the least dismay,

That your central girders would not have given way,

At least many sensible men do say,

Had they been supported on each side with buttresses,

At least many sensible men confesses,

For the stronger we our houses do build,

The less chance we have of being killed.

我不知道怎么翻译才能达到“信、达、俗”的境界,只好不翻译,让诸君自己品味了。

最后,为了结束这个还可以写很长的闲扯文章,我必须再抄一首,也只有这首能收束得住这篇拉拉杂杂的文字。这是法国诗人、剧作家Jacques Prévert写的打油诗,实在是太有意思了,起得有趣,承得耐心,转得突兀,结得妙绝。

Les belles familles

Louis I

Louis II

Louis III

Louis IV

Louis V

Louis VI

Louis VII

Louis VIII

Louis IX

Louis X (dit le Hutin)

Louis XI

Louis XII

Louis XIII

Louis XIV

Louis XV

Louis XVI

Louis XVII

Louis XVIII

et plus personne plus rien...

qu'est-ce que c'est que ces gens-là

qui ne sont pas foutus

de compter jusqu'à vingt ?

美丽家族

路易 1 世

路易 2 世

路易 3 世

路易 4 世

路易 5 世

路易 6 世

路易 7 世

路易 8 世

路易 9 世

路易 10 世 (胡钉铰说)

路易 11 世

路易 12 世

路易 13 世

路易 14 世

路易 15 世

路易 16 世

路易 17 世

路易 18 世

然后再也木有人鸟

那些人都是咋了

TMD为什么

不凑个整数二十呢?

进入公众号,点击往期目录,(或回复目录),可浏览已推送文章题目,点击文章题目可直接阅读文章。

学术与社会

In libris libertas!

订阅号名称:Academia-Society

意见反馈邮箱:koolbird@163.com

微信群及微信合作:silentsinger28

读者QQ群:392262135

发表评论