本期《长三角人物周刊》

有幸邀请到的嘉宾是

上海文史研究馆馆员

茆帆

人物简介:

本名栾国藩,书画家,文史馆馆员。他还是上海诗词学会的理事、副会长。从青年时代就开始写旧体诗,是少有的会自己作诗的书画家。

在上海文史馆,有许多造诣精深的名家大家,他们年高德绍,学养精深,个个都当得起“先生”二字。

其中有位茆帆先生,人老心不老,越老越憨顽可爱。巍巍如岩上之松,潺潺若林下之泉。一把折扇,一壶清茶,一杆毛笔,将四时之所见所思随意挥洒于纸上,墨迹未干便醺醺然,陶陶然矣……

近些年,他于书画之道愈发的随心所欲,以顽童之心创作了大量的“小画”——一幅小品配上几条短句,不经意间竟在网络上走红,年轻人都亲热地唤他“茆公”。

在他位于上海龙华古寺内的画室里,品着淡茶,伴着梵呗,我们一起聆听,茆公有话说。

诗书画印“四全老人”

茆帆本名栾国藩,出生于上海,是新中国同龄人。

在传统文化的浩瀚海洋里,能在任何一个领域长成为行家都是很难的,而像茆帆先生那样诗书画印俱佳就更是凤毛麟角,算得上大家中的大家了。

茆帆先生成名很早。上世纪的八十年代中期,上海书画出版社编发的《书与画》杂志,他以“茆帆”的笔名撰写的书画小词典在该杂志连载,令初涉书画之道者获益匪浅。大家都知道了上海有个书画家茆帆,反而把他的真名栾国藩给忘了。

得益于家学渊源,茆帆遍习正草隶篆,他的字线条厚重,宽博大气。早在上世纪八十年代他就通过入展获得了中国书协会员的资格。

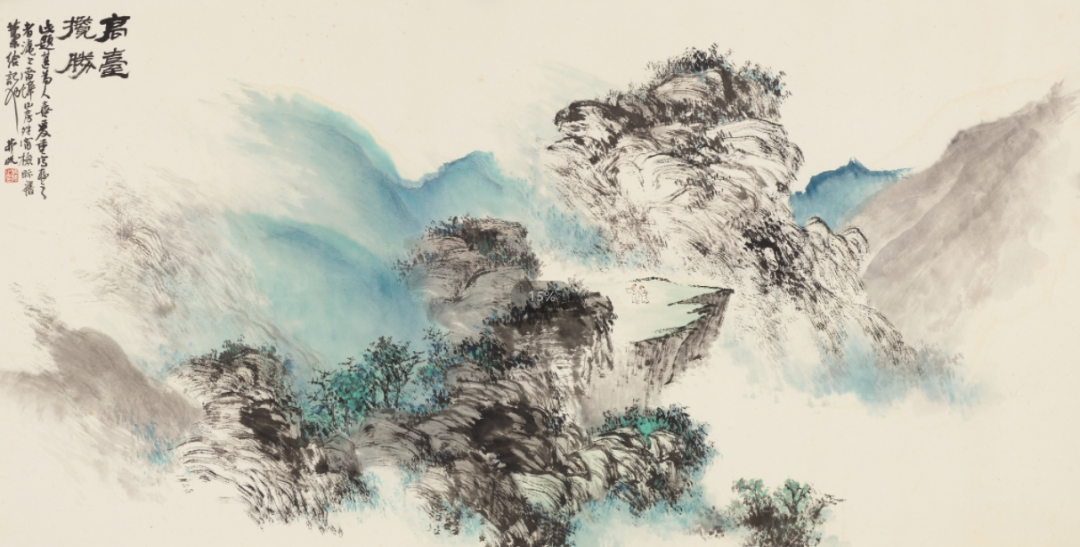

而他最拿手的山水画则是用笔随意松秀,着意于意境和空间感的表达。他“取法传统”,将古人的基本技法赋以新的场景和新的气息。

茆帆的篆刻技艺取法于汉印正脉,有《抱木居印賸》刊行,收录了部分历年篆刻作品。上世纪80年代他还有很多作品发表在报纸杂志上。

他还是上海诗词学会的理事,从青年时代就开始写旧体诗,是少有的会自己作诗的书画家。他写诗并不埋头苦吟,而是兴到笔至,随意挥洒。

曾经有一次文史馆组织大家去恩施爬山,路他上买了根拐杖,随手就在上面题个铭文:“游恩施,过峡谷,畅我神思,助我健足……”

在别人眼里,这样“全能”不可思议,但在他看来,这不过就是传统文人的生活方式罢了。

“以前的文人诗书画印全行是很普遍的。只是现在社会的分工细了,搞书法的,画画的,搞篆刻的,写诗的都分开了,各干各的。可是中间缺少了什么呢?缺了‘贯通’。诗书画印本来就是一体的,美的原理也是相通的。

“一个优秀的诗人,他不会写不好字的。写字好的书法家,往往也会画两笔。真正好的画家,字和画一定是通的。所以你要看一张画的好坏只要看画上的题字,字好画一定好。再说到篆刻家,就更不可能写不好字了,至少他的篆书应该是过关的。”

诗书画印在古代本就是文人的遣兴余事,彼此都可触类旁通。只要心里没有壁垒,勤加研习便就是做什么像什么。

就如此刻,读书、作诗、写字画画,依旧是茆帆先生每天的日课。

“什么是传承?这就是传承。”他言道。

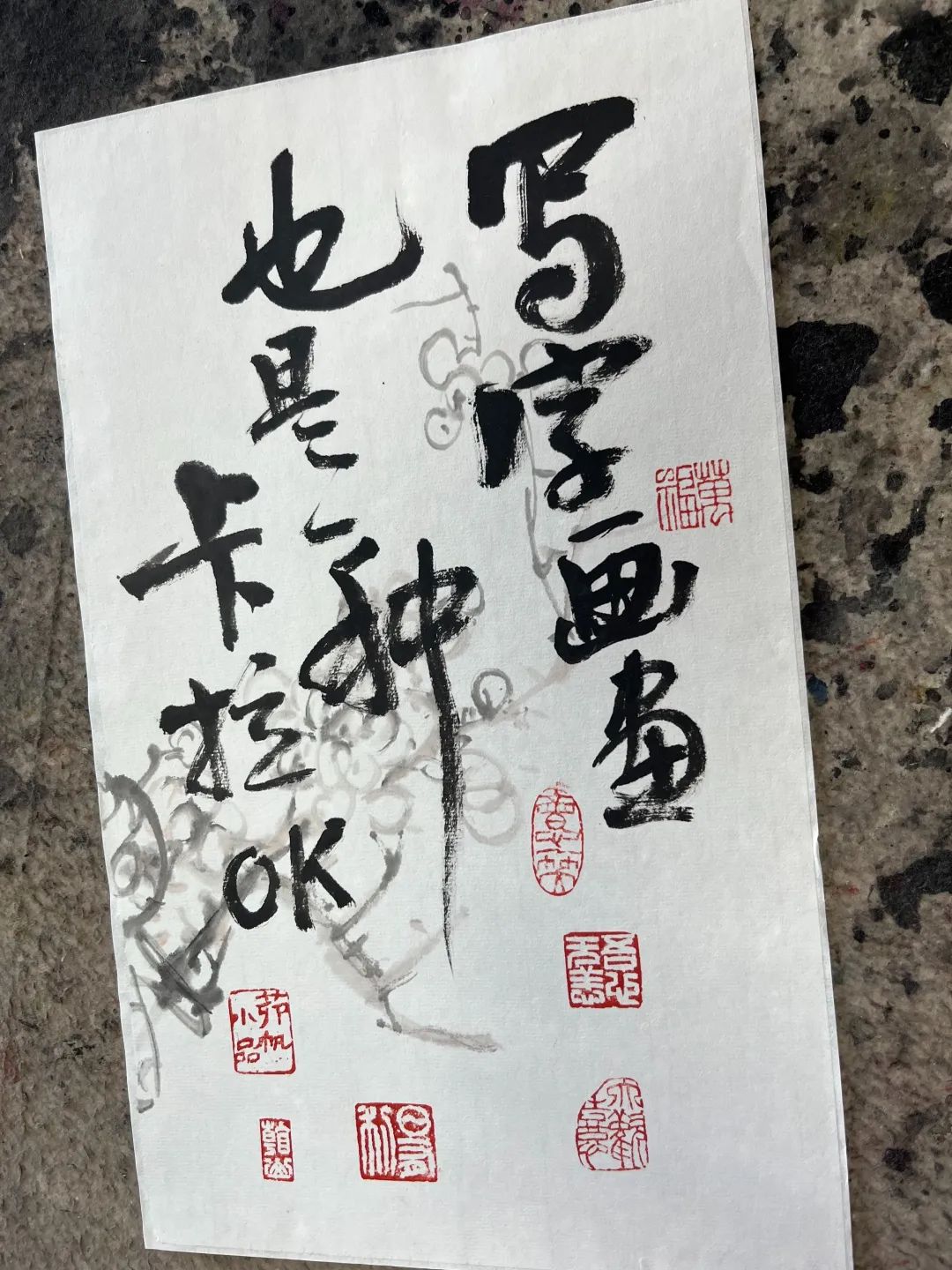

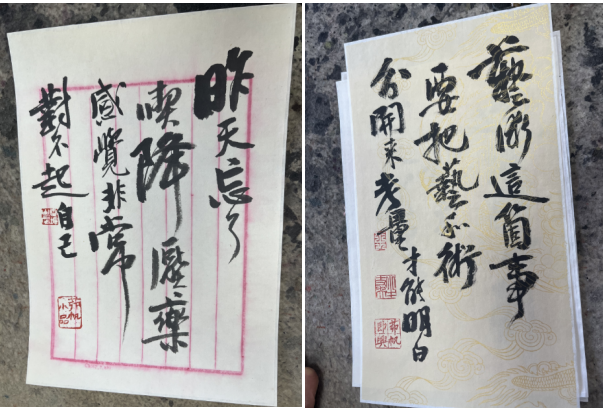

近几年,他还创作了不少“小画”——寥寥几笔勾勒,配上一两行应景的字,看似都是些生活日常,再品品却透着洒脱幽默的味道。懂的人看了都能会心一笑。

还有人为他开通了一个视频号,记录他平常的创作,没成想竟意外地撞开了许多年轻人的心门。他们亲切地称呼他“茆公”。

文史馆员的使命自觉

“作为文史馆的馆员,对中国传统中曾经有过的生活态度、生活现象、艺术规律,是要深入研究的。这样才会有创造性。”

聆听茆公之言,常常会有醍醐灌顶之叹。很多观点似乎闻所未闻,细想来却是极有道理的。

樊晔亲 摄

他说写字的人分成三种:书家,书法家,书法艺术家。

“在王羲之、颜真卿、苏东坡的时代,没有书法家。他们写的也不是所谓的书法,而是便条、文章、自己的诗。他们都是‘书家’,书法就是他们人文修养的一部分;

“到了明代以后才有‘书法’这个名称,于是有了‘书法家’。什么是书法家?就是专注于书写技巧的人,技法很高超,写的都是唐诗宋词,都是别人的作品,自己很少能够原创。这是‘书家’和‘书法家’的区别。

“还有一个‘书法艺术家’就是现代人的发明了。比方说现在流行的‘丑书’其实是一种美学探索,里面融入了很多现代美术思想,是很现代的一种表达手法。它离艺术近,离书法远。所以丑书是个伪命题。”

茆公认为,明白分辨这三种状况,对当前书法的发展是有好处的,对书法的理解也有好处。

对于书法本身,茆公更推崇古人的一句话:“书者如也,书者散也”。字如其人,什么人写的就是什么字。抒发性情,就是”散“。他说书法说到底就是这两个字。

同样道理,国画也要分开看。哪些是画家画?哪些是文人画家画?哪些是工匠画?是继承了传统的,还是接受了当代的;是引进了西方的,还是恪守东方的。

但不管多复杂,他认为中国画家都必须扎根在中国画的历史和文化里,否则就成了无根之木,长不成参天大树。

他用京剧和绘画作类比,梨园行有很多程式化的动作,演员只用一招半式就能表现复杂的剧情,比如上马、下马、策马飞奔……这种写意的表达与中国画是完全相通的。中国传统绘画的尺幅都不大,但却能小中见大,方寸之间见天地。“如果丢掉了写意这个灵魂,就是把我们的传统割裂了,就不是正经的中国画了,那是“转基因”。”

说起各行各业都推崇备至的“创新”,茆公一反常调——“艺术类的东西,是不太能创的。”

创是平白无故的无中生有,而艺术只能在火候到了时推陈出新,所以提创新不如提出新——在传统文化的熏陶中汇入心流,在取舍、审美、道德等观念上有所继承和发扬。

新中国成立时改天换地,一切都是新的。山水画里加入了很多的工农兵形象。山水和花鸟也能结合到同一幅画里。但是创作这些作品的传统画家仍然立足于传统绘画的根基之上。他们的创新其实是出新,出这个时代之新。

就像茆公说的,“书画不是练出来的,而是熏出来的。不需要刻意的、主观的创,只有在传承基础上水到渠成而来的才是新。”

相比创新,他更在意是否守住了传统中本来就有的好东西。“我们的画本来就是世界性的东西,为什么要把好的东西变异掉?”

茆帆先生也一贯赞同蔡元培先生提出的“美育是最重要、最基础的人生观教育”的理念。他认为这不仅是审美的需要,更是关乎全社会的根本大事——“好看和不好看,它是客观存在的,一个人怎么可以美丑不分?美丑不分就是好坏不分,那我们的社会准则在哪里?”

其实早在上世纪五六十年代,齐白石、唐云等艺术家就用他们的艺术作品讽刺过美丑不分的现象。如果一个人不会用自己的眼睛辨别作品的美丑好坏,只会拾人牙慧人云亦云,就会被形容为“耳食”“耳视””“鼻观”,很是生动。

悠游艺海自在随心

喜欢听先生说话还有一个原因,是他身上那种迷人的气场——没有年龄感,没有学究气,像个老顽童。

摇着折扇,品着清茶,摆弄着老物件,侃侃而谈。

“好白相呀。”

“写写字,白相相,而已。”

“写字画画跟卡拉ok一样的,就是自娱自乐呀。别把它当成什么了不起的事情。我把诗书画印看成茶酒饭菜,不是艺术,就是生活状态。”

……

茆帆先生的书画创作从来都是随手而就。喝着茶做着事,毛笔在砚台上一舔,就这么信手写画起来。写完就算,从不修改,好坏都是它。

与其说创作,不如说是游戏,与笔墨玩耍嬉闹,个中滋味只有自己了然。

即便是拿去参展的作品,除了有漏字或错字,也绝不作第二张。因为他认为,出手就应该是真实水平。

文房玩器也总是随手一搁从不挂怀,所以画室里总是显得有些杂乱。但这就是他喜欢的状态。“你要是帮我理得清清爽爽,我就不自在了。这个自在很重要。”他总是这样说。

人自在了,创作的东西也就鲜活了。

看他的“小画”,有趣极了。

画几瓣蒜头,旁边写着:“装蒜装多了,好像自己真成了一头蒜。”

画几件文房,写的是:“为什么很多美术展览前言我总是看不懂。”

画一盘鱼,写着:“鱼那么信任水,水却煮了它。”

还有那些只有一两行字的“小品”:

春天来了,他写“冬眠的该醒醒了。”

天还没冷,他写“风凉话多了起来。”

太阳出来,他写“趁着蓝天白云,快把自己拿出去晒晒。”

忘了吃降压药,他写“感觉非常对不起自己。”

人都说:“眼高手低能做得好什么事?”他偏写:“惟其眼界高了,手才有可能提高。眼必须高啊。”

怎么会有这么可爱的老先生?年轻人甚至从里面看出了吐槽文和弹幕的味道,只是这宣纸上写就的弹幕比起屏幕上的高级多了。

先生虽然脑路清奇,骨子里的文人气却是脱不了的。

写个便条,签个字,改个文章先生都是用毛笔,这是从小养成的习惯。

看书他喜欢繁体竖排的线装书,家里藏书却不多,他以为书是应该藏在肚子里的。

文人折扇一年四季手中摇。他就是要让自己沉浸在这股气息当中。还一定要是那种老气点的扇子,因为有筋骨。他觉得现在的扇子做得过于精巧,就像没有骨力的字和画一样,没法看。

书案上,一对儿镇纸上这么写着“三分意气能强骨,一点襟怀使入神”。

先生的收藏更是别出一格——从战国的硬陶,到宋元的青瓷,再到明清的青花、釉里红、斗彩、豇头红。原本是杯碗碟,胭脂盒,甚至是放酱菜的,统统被他“挪作他用”,除了“养”颜料,还用来洗笔、盛墨、调色。

他不看市场价值,只看是否“好用”。从时光的深处而来的各种物件,在现世的案头焕然新生。

对于字画收藏,茆帆先生更是看得通透。父亲多年积累的藏品都在动荡年代里毁于一旦,一同毁掉的还有先生内心的那份执念。从此他对好东西不再执着于拥有,若得借来一临,也便同拥有过一般。“好东西要能看到眼里,记在心里,长在肚里,跟人一样,吸收功能好身体才健康。”

在上海这个快节奏的大都市,茆帆先生过着简单的慢生活。

每天清晨,他从家里步行十多分钟来到龙华寺。那是上海著名的千年古刹,已经有1700年的历史。退休之后,他就应方丈的邀请,把自己的书斋安在了这里。书斋里笔墨飘香,与寺庙建筑联成一体又相对独立,少有喧嚣,但能听到梵音声声,闻到佛香袅袅。

樊晔亲 摄

平常他就在这里写写画画,读书吟诗,鼓捣自己的藏品。中午就在寺内与僧侣们共进午餐。太阳落山时分缓步回家。

时间久了,先生的笔尖越来越少烟火气。写与不写,好与不好,甚至对与不对都不再着意。

书斋墙上挂的那首心月禅师佛偈:

“我有明珠一颗,久被尘劳关锁。而今尘尽光生,照破山河万朵。”

本是稀里糊涂地漏写了第一句,写完才发现错了,可是他不想浪费,于是又在大字旁用隶书小字把全诗完整抄录了一遍。

不明内情的人以为他是故意为之,实际上却只是将错就错。

于无心处有心,于有心处又不刻意用心,这便是茆帆先生的禅——不被尘劳关锁,当下尘尽光生。

这样的生活看似平淡,却自有它的丰盈。行走于家和工作室之间,就是行走于日常生活与书画艺术之间,在入世出世间游刃,一如他把诗书画印看成日日相伴的茶酒饭菜。

每当有懂行的朋友来到他的书斋,被满屋子的老物件旧宝贝吸引,老先生也会兴致大好,如孩童献宝似的一件一件拿出来给人观赏。

以诗心入画,以玩心习字,以童心养笔,当代人苦苦追求的松弛感,在茆帆先生身上竟是浑然天成本自具足。

他就像个大顽童,整个世界都是他的游乐场,每一种艺术创作都是生活的一部分,或者说他本就生活在艺术之中。

听先生说话,不知不觉间时间如同加了倍速般飞快流失。珠玑妙语难以一一道尽......

哈,想常常来叨扰,龙华古刹里的茆公书斋,讨杯茶,听,茆公有话说。

文传远 史动人

名家风范,海上声望

发表评论