截至2021年12月,全国已有21个省份分四批启动了高考综合改革,余下10个中西部省份中,陕西和四川宣布2022年秋季推行新高考。多元录取模式的新高考,将破除文理分科制,代表着育人方向的大转变。

早在民国时,被后人追誉为清华大学百年历史中四大哲人之一的潘光旦(另三位是叶企孙、陈寅恪、梅贻琦),就意识到分科教育的重大弊端,遂大力倡导通才教育,他还将“社会位育论”主张,扩充至思想、教育、文化、政治等方面,更提出了许多今日看来仍极有见地的职业教育思想(富育)。

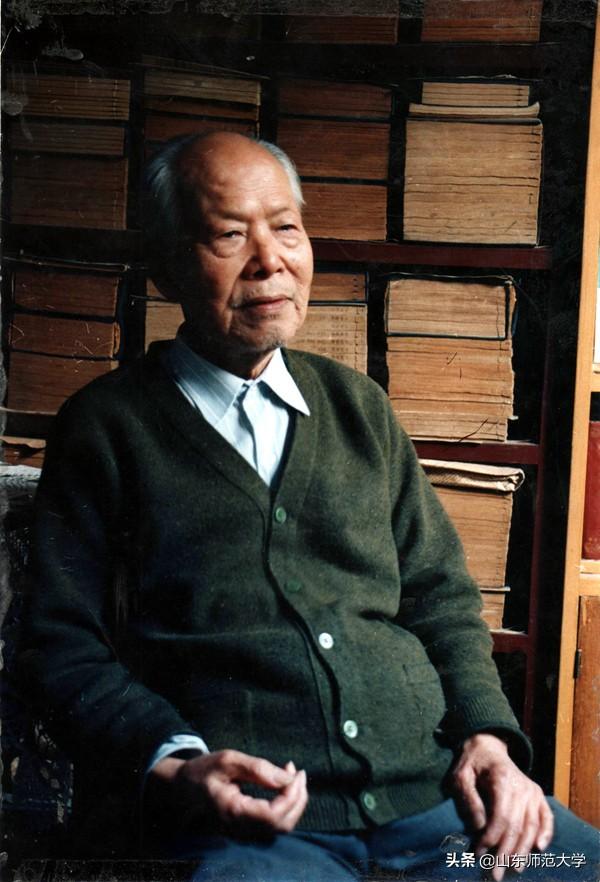

潘光旦(1899—1967),江苏宝山人,字仲昂,原名光亶,又名保同,笔名光旦,社会学家,优生学家,民族学家,在教育理论方面提出“位育”思想,倡导通才教育

01

进化论在中国

1922年,潘光旦一定是清华留美学生中最引人注目的那一个,因为他只有一条腿,是拄着双拐上的轮船。好在他家境不错,“祖上三代做大官”,他的腿并非先天残疾,而是在清华留美预备学校读书期间,17岁那年跳高受伤后染疾,自己不够重视,延误了病情而致残的。

他在哥伦比亚大学学习动物学、古生物学、遗传学、优生学,回国后在上海的大学讲授过进化论与遗传学,进行过中国家庭婚恋繁育的社会学、优生学调查研究。不难看出,他学习生物学、遗传学的初衷,和国家民族的图强是合拍的,注重科学、根本,从种族优生角度入手进行研究,力求得出解决方案。

国家民族的图强,当然是出于不认输的意志。潘光旦拄着双拐,出洋又回国,并且没有成为一个书斋里的学者,作为一名教育家,他最引人注目的教育生涯是担任过清华大学和西南联大的教务长。学生费孝通说,“他在缺陷面前从不低头,他一生没有用体残为借口而自囿;相反的,凡是别人认为一条腿的人所不能做的事,他偏要做。”

国家的悠久文明、地大物博和积贫积弱、列强环伺的现状,真是一个莫大的矛盾;而在潘光旦身上,“一个好动活泼,多才善辩的性能,配上这样一个四肢不全的躯体,实在是个难于调和的矛盾。”作为图强个体的潘光旦是如何做的呢,费孝通赞誉道:

“在留美期间,他拄杖爬雪,不肯后人。在昆明联大(国立西南联合大学)期间,骑马入鸡足山访古,露宿荒野,狼嚎终夜而不惧。在民族学院(中央民族大学)工作时期,为了民族调查偕一二随从伏马背出入湘鄂山区者数月……”

在严复译赫胥黎《天演论》(参见本刊2021年10月刊教育家栏目《严复:几于道,不强求》一文)风靡中国知识分子的年代,潘光旦本人也是达尔文、赫胥黎的信徒,而且历经时代的剧变而不渝,在晚年的劫难中还翻译了达尔文的《人类的由来》。西方进化论里的“适者生存,优胜劣败”,怎么对体残不便的潘光旦就不适用了呢?

实际上,就连达尔文本人及其家族,都是出了名的病秧子和身体严重欠佳。达尔文身体糟糕到自称“残疾”,但他励志地说:“如果我不是有这样的残疾,我也许不会做到我所完成的这么多工作。”

在1947年的《人文学科必须东山再起》一文中,潘光旦很清醒地为人们辨析,“演化的学说和进步的理想”,是被渴求进步的人们纠缠在一起了。在救亡图强的中国人的第一感受上,进化论一定是残酷的。

抗战期间,潘光旦于1939年发表的文章《演化论与几个当代的问题》已指出:

“严先生译的《天演论》一词原是很好的……到了后来,不知如何我们偏要拾取日本人的牙慧,通用起'进化论’的名词来。就从这译名里,我们就知道我们并没有懂演化的现象。赫胥黎在《天演论》一文的注脚里说得很清楚,演化是无所谓进退的,一定要加以进退的判断的话,也是有进有退的。”

1941年清华大学校庆时领导合影,左起分别为:施嘉炀、潘光旦、陈岱孙、梅贻琦、吴有训、冯友兰、叶企孙

02

人文生物学

今天我们对严格分科意义上的生物学,印象一定是实验室、白大褂。潘光旦一生所从事的多个研究领域,都发轫于生物学,但离科学实验、生化医疗却相去甚远,因为他的研究,都可以看成是生物学和其他人文社会科学之间的交叉。

后人编修的14卷潘光旦文集,历经了二十多年方才完整出版,困难在于潘光旦的几百万字著作中,专著并不算多,大量是发表在报纸杂志上的观念性文章。纵观潘光旦一生的工作,他的研究主要着眼于运用舶来的“演化论”的观念,来分析和解决中国的各种社会文化问题,是从清醒的生物学基础出发,将中国传统的思想和文化与“演化论”的观点相互阐发,最终构建起融会贯通的“人文生物学”思想体系。

在西方社会学体系中,法国社会学先驱和实证主义创始人孔德认为,人类的生命现象、心理现象、社会现象和文化现象,是逐级上升的结构,其中上一级复杂现象,可以用下一级相对简单的原理来解释。这一解释有时候是粗暴的,比如19世纪斯宾塞提出社会生物学之后,有了用动物的丛林法则解释社会的“社会达尔文主义”。

潘光旦写作的兼及“人文”与“生物”的作品,更多是受到美国霍普金斯大学教授雷蒙德·皮埃尔(Raymond Pearl)1926年出版的《The Shaping of human biology》的影响和启发,那是一本用统计方法研究人类形态、公共卫生、人口消长等方面的论文汇编而成的“人文生物学”著作。潘光旦后来在商务印书馆出版的相关论文汇编成的三辑著作《优生概论》《人文史观》《民族特性与民族卫生》,就统称为《人文生物学论丛》。

这套论丛最能体现潘光旦“以生物的现象或原则来解释文化”的兴味,虽然他知道单用“生物的现象或原则来解释文化 ,必然是片面而不圆满的”,但他给出了“三层不得已的理由”:

一是“现象无涯浚,因果关系无穷期,一人尽一手一足之烈 ,决难面面俱到 ,我们不能不分别的观察或解释”;

二是“生物现象比较基本而也是比较用人力来左右的”;

三是“文化的种种解释中,生物学的解释比较最不受人注意,尤其是在科学幼稚的中国”。

老同学梁实秋是完全学文的,如此评价和潘光旦的聊天:“我听他的议论久了,不自觉地深受他的影响,反映在我的文学观上”“在潘先生的作品里,我们却可以看出自然科学与社会科学的凝合”。

历史地理学家谭其骧1930年在潘光旦指导下做暨南大学毕业论文《中国移民史要》,也正基于“以移民之史实 ,解释中华民族之演化”的思路;后来清华大学社会学系的很多学生在选择论文题目时,从行为遗传人手,也体现了文理汇通的潘光旦的影响。

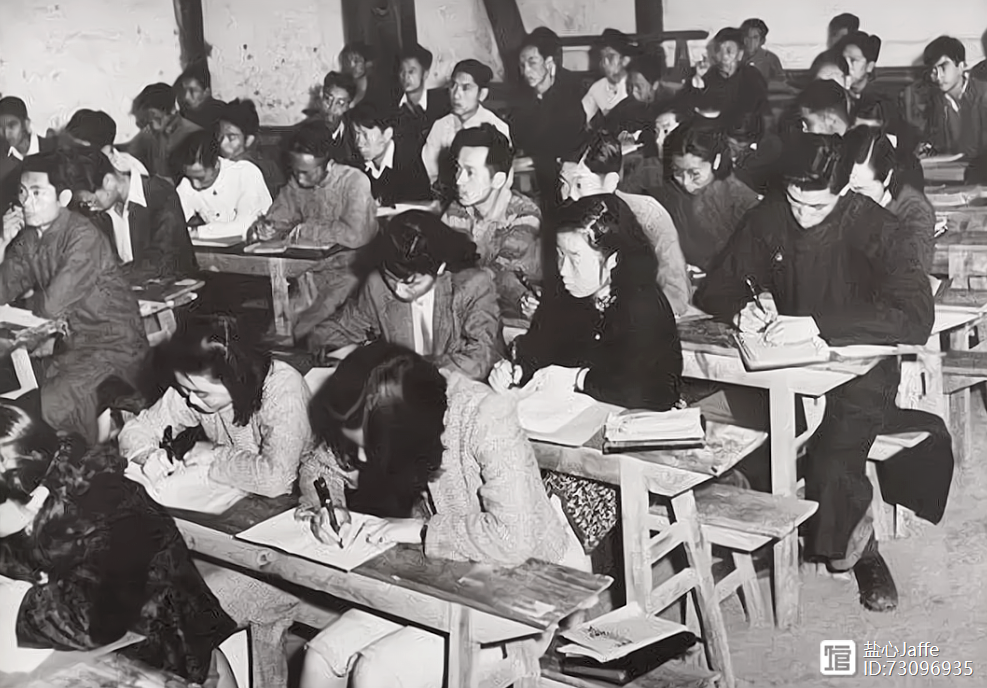

西南联大的课堂

03

文理汇通

1934年起,潘光旦受聘于清华大学社会学系。4年后清华和避战南迁的北大、南开在昆明合并成西南联大,清华校长梅贻琦任联大校长,清华教务长潘光旦任联大教务长。在授课上,潘光旦除讲授优生学、家庭问题外,还开设西洋社会思想史、中国儒家社会思想等课程。

梅贻琦、潘光旦,乃至赵元任等一大拨教授,都是通才,抗战时期的西南联大,物资、实验乃至生活条件都是因陋就简的,但在教学制度和课程设置上,却贯彻“通识为本”的“通才教育”。

全校性的共同必修课,主要集中在一年级,一般包括国文、英文、三民主义、伦理学、中国通史、世界通史,以及一门社会科学基础课、一门自然科学基础课,各院可以根据需要自行调整,而且全部必修课程都由知名教授讲授,为一年级学生打下扎实的基本功;

二年级开始选修课,三年级以上则主要是选修课;西南联大在昆明的八年里,每年开设的选修课竟然高达300门以上,要知道当时在校学生总共只有一千多人,联大300余名教授,相当于每人单开一门课,这样就形成了极为丰富新颖的课程,横跨文理、中西、传统与现代……

联大学生完成了一年级必修课后,可以根据兴趣和能力申请转系,经过系主任及教务长潘光旦签字后,学生可以自由选择未来的学习方向,这在中国高教史上,是后来几十年绝无可能做到的通才教育举措。

汇通不同的学科,其跨越之大通常会吓到很多人。但对受过生物学训练的学者潘光旦而言,文理汇通倒是近水楼台,因为生物学和其他人文社会学科共有一个研究对象,那就是人。

中国人在“人学”这门学问上是比西方更发达的,甚至中西对于“人学”简直就是两个极端。孔子的中心思想是“仁”,潘光旦在《纪念孔子与做人》一文中,指出孔子“是拿人做一切的重心”。孔子“要一个囫囵的人”,“囫囵”一词是潘光旦文章中的关键词,我们可以理解为完整,但“囫囵”更显感性、不假思索,更加生动活泼。人在宇宙万物中自然是有地位的,但在中西文化里,这地位是截然相反的。在西方文化中,人是“太没有地位了”,因为其宗教文明或物质文明太强大太发达,是长期遮蔽和异化人的;而在东方文化中,人的地位又“太大了,把形上形下两界可以福利人生的事物都置之度外,生活也必至于一天比一天逼窄”,这就形成了两千年来中国的文化。

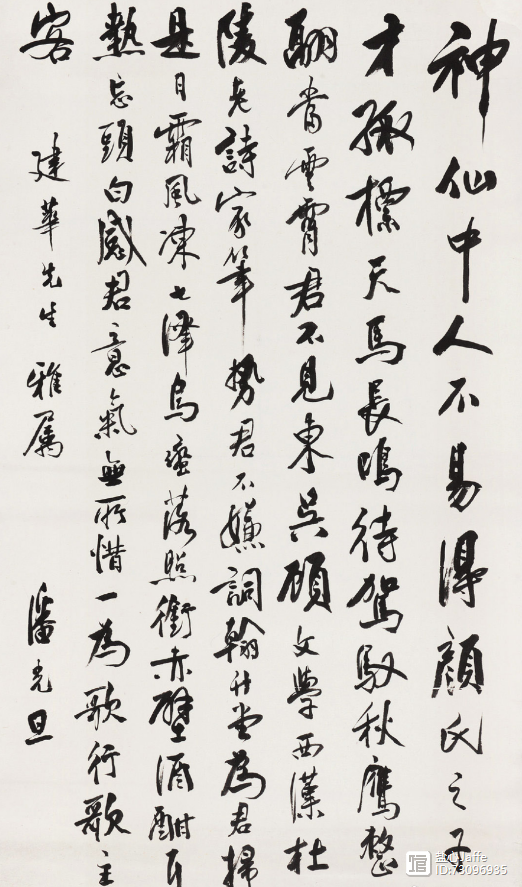

潘光旦手迹

04

唯人,但不“主义”

潘光旦认为,在中国文化里,“一个囫囵的人”,是不存在西方文化里“个人主义与社会主义的争论”的,“群己权界”议论是大可不必的。因为中国文化里的人讲“格物、致知、正心、诚意”,然后“修身、齐家、治国、平天下”,由近及远,八个阶段。先是生物性的问题比如情欲就处理得很好,既不是放荡,也不是禁止,而是调节、节制之“节”,然后“同时是家属的一员、社会的一分子、公民、党员、专家,但最要紧的他是一个人。”

潘光旦强调,中国文化里“仁学”堆砌过重,导致“目前最大的弊病是我们只有这些在各方面活动的分子,而没有人”,“世界的通病,在只有专家、只有国民……而没有人”。

今天我们全社会普遍强调“人”,没有受过高等教育的阶层也常说“人性”,一方面确实得益于潘光旦这样的人文思想者“前人种树”,另一方面须知潘光旦口中的“人”可没有今天说得这么轻巧乃至泛滥,对于真正的“人”,潘光旦且有严格的辨析。

潘光旦指出欧美的个人主义,源自“欧洲中古时代神道抹杀人道的事实”,和“近代文化中物道抹杀人道的种种情势”,前者是文艺复兴,后者是反抗人的异化,于是导致了两个结果,欧美的个人主义泛滥,以及讲求人的解放的苏联式集体主义,一个是只认金钱不认人,一个是只认集体不认人,这两者又不相见容,其导致世界撕裂的弊端,“经过宗教化与政治化之后,要远在思想分派之上”,对此他怀有深切的忧虑,担心它们会酝酿成“一次更新奇广大的奴役、战争与死亡来”。

所以,“个人主义所认识的也并不是人,而只是一个个人!”“一个个人”,实际上今天我们是深有体会的,那不就是“流量”吗?可见潘先生对打着“人” 的旗号,大行“非人”的事实早有警示。

即便是更好听的humanism,有人译为人本主义,实际上是“美国流行的想取基督教而代之的那一派信仰”,“他们的那种超过了分寸的自负心理与自信心理,以为一切一切,都在自己人手里,要如何,要如何”,潘光旦骂道,“有执一的臭味”。

潘光旦不是在怼天怼地怼一切,他希望在思想分派基础上,来一个“新的综合、新的汇”,他说:“只有在一个新的汇的浸润之下,一切理想思想,科学艺术,才有发皆中节的希望。”(1946《派与汇》,为学生费孝通《生育制度》所作的长序,批评了早期社会学家涂尔干“见社会不见人”的偏差)

05

中国人文思想的骨干

什么是“发皆中节”,这不是“祖上三代做大官”,从小就浸淫儒家经典的潘光旦随口掉的书袋。实际上在他这里,“人文思想和儒家思想两个名词往往可以通用”。于是我们要追问,你潘先生一方面讲,“真要取得一个囫囵的资格,须得把以往的人类在生物方面与文化方面所传递给他的一切,统统算在里面”,意思就是要兼容并蓄,另一方面怎么就“挟私”地将人文思想等同于自己擅长的儒家思想呢?你把近世以来西方占据中心的人文思想又放到什么位置呢?

潘光旦自是胸有成竹,且看他为中国人文思想所做的结构分析。他说西方的人道,总说得比较笼统,而中国的人道,有四部分清晰的架构:

一、人处理天地间一切事物之道。人是万物的主体,物质和“全部的意识的环境,包括宗教、道德观念、社会理想等在内”,“如一派信仰、一种制度、一件器用,也往往会畸形发展到一个尾大不掉的程度。使人不但不能驾驭,反而被驾驭……”所以希腊人文里,有“任何东西不宜太多”(nothing too much)的原则;但“中国的儒家思想在这方面比希腊人还要进一步”,主张连“任何东西不宜太多”的原则也不宜太多,比如《孟子》里就讲“执中为近之;执中无权,犹执一也。”是说讲究中道平衡只算找到一点门道了,如果执守中道,却未能权衡情势,那等于前功尽弃,又回到偏执。

二、人处理与他人之道。中国人文思想里仅用一个“伦”字就“说得了当”——我们讲求“和而不同”的伦,《礼记》讲“拟人必于其伦”,接受人生来是不平等的,不能整齐划一为比如一个“阶级”,《荀子》讲“斩而齐,枉而顺,不同而一”,有了参差才能达到整齐,有了枉曲才能归于顺,有了不同才能统于一。

三、人处理与自己之道。比如人对自己的情欲,“基督教的禁欲主义便终于造成了文艺复兴时代以及后来的自然放纵主义”,而中国人文思想里既不是禁也不是纵,而是调节、节制。《诗经》里把“内无怨女,外无旷夫”看作良好政治的一个基础和一个标志。

四、人与时空关系之道。中国人文思想里有“源远流长”“根深叶茂”“继往开来”“承前启后”“光前裕后”,这样,“一个囫囵的人不但要轶出空间的限制,更要超越时间的限制”,他得承认一个“来踪”,更得妥筹一个“去路”。“这一方面的人文思想,在西洋是很不发达的。”

有了这完备的四方面的架构,“在近代的西洋,我们还找不到一派比较完备的、可与中国儒家哲学相比拟的人文思想”。而中国人文思想的关键,无论是“仁”,还是“礼”,都讲求一个“发皆中节”,要执中,要节制,不要积重难返,“恭也要恭得有分寸”,所以这里没有宗教家的市场;不要礼教吃人,“克己也要克己得有分寸”,所以苦肉计在这里也没用。

20世纪五六十年代,费孝通夫妇与潘光旦(右二)、吴文藻(右)合影

06

中和位育

《中庸》开篇即讲:“发而皆中节,谓之和”,什么是“和”——“和也者,天下之达道也。”中、和有什么用?——“致中和,天地位焉,万物育焉。”

潘光旦据此提出自己的“中和位育”人文教育思想。他阐释,“社会的位育有两方面:一方面是位,即是秩序,秩序的根据是社会分子间相当的'同’;一方面是育,即是进步,进步的根据是社会分子间适量的'异’。”

在他看来,《中庸》里的“位育”和西洋生物演化论中adaptation或adjustment的概念最为接近。那两个词我们一般译为“顺应”“适应”,但潘光旦认为这种译法一味消极被动,不能体现“位育”既在环境中“安身”又主动“立命”的静动结合的意味。

费孝通后来因《乡土中国》天下闻名,名气大过老师潘光旦。实际上“乡土教育”就是中国人最根本的“位育”。

潘光旦曾在做调查时向不少青年提问,“他的高曾祖父母以至于母党的前辈,是些什么人,他从小生长的家乡最初是怎样开拓的,后来有些什么重要的变迁,出过什么重要的人才,对一省一国有过什么文化上的贡献,本乡的地形地质如何,山川的脉络如何,有何名胜古迹,有何特别的自然或人工的产物……”青年们“瞠目结舌不知所对”。

潘光旦不是为了培植青年对乡土之爱的情绪,相反认为此种爱好“太多”,“太滥,太不分皂白”,“桑植之情”“在推行法治时成为有力的障碍”。毕竟,只顾“育”而罔顾“位”,或只认“位”而忽视了“育”,都不是他强调的“位育”。如果说乡土教育要栽培什么情绪,那也是《诗经》里的“惟桑与梓,必恭敬止”——“具有恭敬的态度的爱好是有距离的爱好”。

同样,对于时代提出的对青年的科学教育或职业教育的要求,潘光旦也指出它们偏离“位育”的风险——自然科学是人和自然环境的调适,“位育”的“安其所,遂其生”就包括这种调适,所以科学绝不是痴人说梦、妄自尊大的“征服自然”;

职业教育,是“发展吃饭能力的教育”,潘光旦称之为“富育”,解决人连“位”都没有的艰难处境,并不是只要“位”而不要“育”的要人做螺丝钉的教育;不管什么教育,都要追求完人的教育的“六大方面:德,智,体,群,美,富”。

我们不要忘了,潘光旦不是呆在书斋里的教育家,他的教务长身份,使他拄着双拐历经“一二·九运动”“一二·一惨案”等多次学生运动。一方面,他没有做当局的鹰犬,而是对青年学生保护有加;另一方面,他警示好高骛远的青年,指出他们“流于放浪”,已经“狂”而弃“育”,必然走向消沉,也训导执迷不悟的青年,他们已经胶着又执着于什么想当然的彻底改革,实在已经“狷”出位了。

END

2022年/第3期∣2022/1月刊

审 | 杨 军

排| 阎家珲

图| 网 络

发表评论