周策纵先生的《五四运动史》是近代以来出版时间最早、产生影响最大的研究五四运动的经典专著,全书分为上、下两编,上编集中细致地描述了五四运动的成因、社会支持力量和发展经过,厘清了由学生发动的“五四”事件如何一步步扩展为一场全国性的政治爱国运动;下编剖析了五四运动对政治、社会、文学和思想领域的影响,全面而系统地论述了新文化运动、文学革命以及当时的各种社会政治思潮。作者引用的资料翔实,论证客观,对新式知识分子的社会功能和历史命运进行了深入的分析和研究。本书呈现了一幅完整的“五四”历史图景。

《五四运动史》曾于上世纪引进大陆出版,反响很好,并入选各类研究近代史的必读书单。但由于种种原因,已经断版十年有余。近日,后浪出版公司将本书再版,在保证原著不被删节的情况下,对译文进行了细致、全面的修订。本书责编林立扬女士特作编辑手记一篇,将编校历程、修订情况向读者作一说明。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

一本学术经典的再版为何比做一本新书还难

——《五四运动史》编辑手记

2014年12月2日开始编辑工作。

2016年1月26日全书下厂。

作为编辑,能够做《五四运动史》这样的大书无疑让人非常激动;作为曾经的历史系学生,又深深地知晓这本书的分量。兴奋过后,更多的是如履薄冰,任何编辑处理都需要格外谨慎。

本书历时一年又一个月,每一个环节都充满了考验。为了保证书稿的完整性,我们几次送往审查的稿子摞起来可是跟责编等身的(蓦然回首,责编身高一米六),并且返稿之后,一次一次跟出版社沟(si)通(bi);为了更精致地呈现经典,我们选择精装16开的大小,内文装帧参照《山海经校注》,更找来曾获“中国最美的书”的设计师操刀封面。说起封面,中间更是波折不断,选纸,选底色,选字体颜色……如果把各版本封面打样首尾接起来,足以绕办公室的大厅三圈。

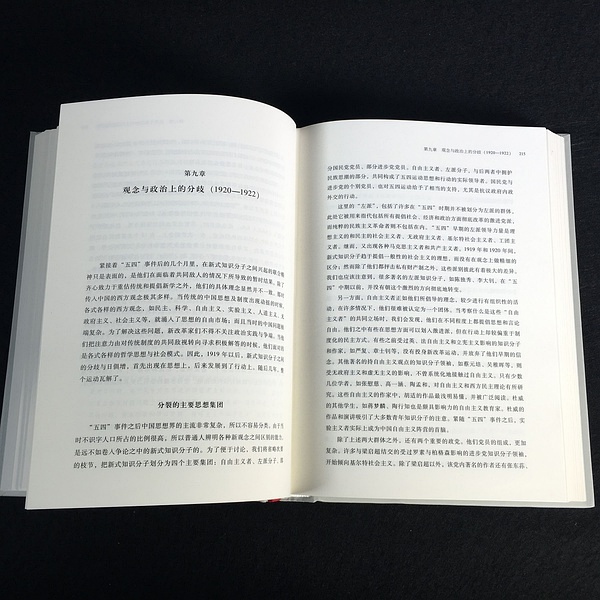

《五四运动史》此前在中国大陆一共有两个版本,一是江苏人民出版社1996年版(2005年再版),一是岳麓书社1999年版。(关于这两个版本的具体情况,详见《五四运动史·中文版自序》。)此次的新版,沿用的是岳麓译本,前七章由周策纵先生在威斯康星大学的几位研究生翻译,第八章以下,则由北京大学欧阳哲生教授率领一批青年学者完成。

关于新版所作的修订,大概有以下几个方面:

1.原稿不论是前半还是后半,均为多人合译,难免会有译名不统一、引用不一致、语言习惯不和谐的问题,还有一些漏译,在新版中,我们尽力做了修正调整。

如:

作为五四运动中最重要的参与者,新式知识分子在文中被反复提及。英文中用the new intellectuals表述,而原稿译法既有“新知识分子”,也有“新式知识分子”。现均统一为后者。

又如:

Sun Yat-sen一词,前半有译者译为“孙逸仙”,后半则根据大陆习惯译为“孙中山”。现均统一为后者。

2.新版对文中的一些细节作了考订及确认。

如:

“二十一条”之后,袁世凯又与日本政府签订了一系列条约,原稿模糊处理为“中日协约”,查证后改为《中日民四条约》。

又如:

英文原文中的The North China Herald,是中国近代出版时间最长、发行量最大、最具影响力的英文报纸,在本书中有大量史料来源于此。原稿中有的没有翻译,有的译为《字林西报副刊》。该名统一为《北华捷报》似乎更为准确,该报于1850年创刊,后在1864年其副刊独立为《字林西报》(North China Daily News),《北华捷报》作为其副刊继续发行。

3.所引民国资料中的译名作了今注,不改动原引文。

如:

巴布夫(巴贝夫)、傅里耶(傅立叶)、俾士麦(俾斯麦)、雷朅奴(黎塞留)

4.花费大量时间与精力重新梳理及核对尾注部分。

本书中有两套注释系统,一是脚注,多为正文内容的补充,既有作者对自己观点的分析说明,对史实史料的增补,也有译者和编辑为方便读者所作的历史背景介绍;二是尾注,主要说明作者所引史料的来源,其中在人名之后、每一资料名称前,会标注阿拉伯数字,是指《五四运动研究资料》(Research Guide to the May Fourth Movement,1963年哈佛大学出版社出版)一书中所列书文目录的次序。感谢欧阳哲生老师特别寄来了此书,让我们可以对尾注中的引文资料一一核对。

尾注中我们保留原有译稿中的格式,在统一的基础上仅作微调。中文史料都核实并还原(包括人名、报刊名、书名);而英文资料也做了简要翻译,便于读者了解。对于那部分已经出版了简体中文版的书籍,我们统一采用已有译名。

如:

“五四”期间担任美国驻华公使的芮恩施(Paul S. Reinsch)著有An American Diplomat in China一书,原稿译为《在中国的一个美国外交官》,查证后改为中文简体版书名《一个美国外交官使华记》。

又如:

原稿中对斯诺的作品Red Star over China的中译名既有《西行漫记》,又有《红星照耀中国》。根据最近的出版情况,统一为后者。

可能有人读完全书时会说:“没什么收获啊,没有新意,讲的都是我们已经知道的东西。”不过要知道,这本书的英文版最初是1960年由哈佛大学出版社出版,距现在已经半个多世纪了。之所以觉得没有新意,是因为这些为人熟知的“常识”正是由这本书提出的。追本溯源地读读经典也是一种乐趣,过程中说不定还能收获新的细节和体悟。

总之,接书时兴奋,编辑时紧张,送审时焦躁,下厂时轻松,上市时忐忑。说了这么多,最终还是要战战兢兢地向读者们呈现我们的新版,希望没有辜负大家的期望。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

诗人疾之不能默,丘疾之不能伏

——《五四运动史》中文版自序

文 / 周策纵

“诗人疾之不能默,丘疾之不能伏。”这是汉朝《盐铁论》中“文学”引用孔子说的两句话。王充的《论衡·对作篇》也引用过。我多年来都把这两句掷地有声的话作为自己的座右铭,也用来勉励我的学生和年轻的朋友。我在20世纪50年代草写英文《“五四”运动史》时,这两句话对我也起了鼓舞支持的作用。所以在这里特地标举出来,觉得也可用来和国内的读者共勉。

《五四运动史》的英文本,已出过好几种:1960年哈佛大学最初的精装本,台湾虹桥书店的地下影印本(包括精装和平装两种),稍后有斯坦福大学的平装本,最后哈佛又收回权利,自出平装本,至今已出了好几版了。后出各本有一二处修正,但没有多大改动。

中文译本比较复杂,从各中译本的序言中可以看到,这里不必详说。不过应该提一提1996年南京江苏人民出版社出版的、周子平先生等五人合译的《五四运动:现代中国的思想革命》(这是从英文原题直译来的,但我在英文题旁,早已自题中文书名《五四运动史》)。这是国内的首次中文全译,译文很流畅,我该感谢译者和出版者的努力。只可惜人名和专门名词颇有差错。这一方面由于我未见到译文的定稿,主要原因还是译者未见到1963年哈佛出版我的第二本书《五四运动研究资料》(Research Guide to the May Fourth Movement)之故。从那书里都可找到《五四运动史》里所有的专名中文。其实我的原稿本来是一部书,哈佛出版社顾虑到印成一书太厚,又因中文太多,会影响销路,所以临时分成两书出版。这后面一书现在已经绝版了。我很希望以后能在国内翻印重版。我虽对那个译本做有相当长的《正误表》,但未能夹入书中同时销售,又未早提醒译者,都算是我的不是,真愧对读者。

这次的版本,应该是比较最完备的中译本了。前面七章基本上是最初在威斯康星大学几位研究生分别翻译的,原在香港《明报月刊》分期刊出,后来由明报出版社和台北桂冠图书公司先后分别出版成上册。这部分译文是经过我自己校改过的。第八章以下,因原译者毕业分散,又各忙于工作,致有耽搁。但后来终于全部译完,丁爱真出力尤多。只因我近一两年来十分忙碌,修改未完,没有交付出版,是我万分对不起译者和桂冠与明报两家出版社。

现在由北京大学欧阳哲生教授安排该校一批青年学者把第八章以后完全译过。我虽未见到这一部分译稿,相信他们会忠于原文,对读者做出满意的交代。我该感谢他们和出版社的热忱和努力。

这里我也要再谢谢翻译前七章的以前的几位学生,后来都各有自己的成就了。丁爱真原任爱荷华大学的永久教职,现专门从事小说、散文和美术创作。王润华现任新加坡作家协会会长并获得新加坡国立大学永久教职,是东南亚的主要诗人和作家之一,对中国文学批评、比较文学和欧美小说著译很多。洪铭水原任美国纽约市立大学布鲁克林学院永久教职多年,现任台湾东海大学文学院长,出版有英文关于袁宏道和晚明文学思潮的专著,对台湾文学和《红楼梦》也都有研究。陈永明现任香港浸会大学中文系教授兼系主任,发表了许多哲学和文学著作,经常在香港电视台有主讲节目。陈博文现任纽约公共图书馆分馆主任,她在这个大图书馆工作多年,贡献颇多。钟玲现任台湾高雄中山大学文学院长,是著名的女诗人和小说家,英译过李清照的诗词全集,著作丰富。

这些人还是学生的时候,在今天难于想象的、万分困难的环境下,发大愿心,自动去合力翻译《“五四”运动史》,真可说大有“诗人疾之不能默”的精神。

1999年1月15日

于美国加州阿巴尼市借水借山楼

-----------------------------------------附录:《周策纵作品集》-----------------------------------------

《周策纵作品集1:忆己怀人》 本书包含“自传及人事记忆”与“著述目录”两部分,全面反映了一代汉学大师周策纵先生的成长经历及研究成果。通过作者自述,读者可窥见当时的社会风俗、民生百态及八年抗战期间民生之艰苦。而在作者追忆友人的文章中,旧时知识分子的风骨与治学精神跃然纸上。

《周策纵作品集2:文史杂谈》 本书“文史宗哲”部分涵盖了周策纵教授探讨古代社会思想、“人与自然”观念,以及与饶宗颐教授商榷陶文考释等涉及文学、历史、哲学方面的研究成果;“五四及近代思潮”部分则是周教授继《五四运动史》之后,续谈“五四”的精华之作。

《周策纵作品集3:大观》 本书收录周策纵教授关于《红楼梦》的19篇文章,囊括红学研究的众多方面。周教授潜心研究《红楼梦》多年,考证翔实,分析有理有据。通过本书,读者可以跳出小说的框架,对曹雪芹家世、所处的社会背景有更深的认识与体会,从而更好地理解《红楼梦》的蕴涵。

《周策纵作品集4:经典训诂》 本书收录了周策纵在文献研究与训诂领域所作的文章,包括对《易经》《庄子》的考辨、满城汉墓铜壶铭文考释与“巫”字初义探源等文章。周策纵通过缜密精微的考据,对传统文献中的一些问题作出了新的释读,为读者阅读经典提供了一种新思路。

《周策纵作品集5:弃园诗话》 本书收录了周策纵诗词相关的文章,他运用分析时态、考证诗词的写作时间与地点,并结合相关史书中记载的方法,对一些我们耳熟能详的诗词提出了新见解,分析精到,成果丰富,涵盖《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词、新诗等众多方面。

发表评论