地处偏远、经济和文化均相对落后的贵州贵阳,却为《四库全书》的完整保存做出了独特的贡献。仅以此文,纪念那些为保存《四库全书》付出了心血和汗水的人们。

▲四库全书

被喻为东方文化金字塔的《四库全书》,是中国乃至世界历史上规模最浩大的一套图书集成。它涵盖了十八世纪中期以前中国文化基本典籍,囊括古今文献的鸿篇巨制,不仅是中国文化的瑰宝,更是世界文化史上的奇观。乾隆38年(1772年),乾隆皇帝钦命第6个儿子永瑢总负责,于敏中为总裁,著名大学者纪昀(纪晓岚)为总纂官。在全国范围内挑选出360位鼎级学者,和4000余位书法高手编纂和书写而成。前后历时20余年、全书共36363册、79000余卷、8亿余字。全书成书后,乾隆又令参与编纂和书写者缮写了七部,分别藏于北京紫禁城文华殿后的文渊阁、西郊圆明园内的文源阁、沈阳故宫内的文溯阁、承德避暑山庄内的文津阁,是为北四阁。之后,又把另三部分藏于镇江金山文宗阁、扬州大观堂文汇阁、杭州西湖文澜阁,是为南三阁。《四库全书》原始底本却珍藏于翰林院内,封存了起来。1860年英法联军攻占北京,火烧圆明园,藏于文源阁内的抄本被英法联军火焚。1900年,藏于翰林院内的底本被八国联军掠夺出境,现分别藏于英法等国博物馆中。文澜阁本于1949年被移至台北故宫博物院,而其中装《四库全书》的书架、书涵依然留在故宫内。文津阁本从承德移藏于现国家图书馆内,日本侵占东北后曾大肆抢掠文溯阁,所遗残本在文革中从沈阳故宫移藏于兰州,现存于甘肃省图书馆。

在南三阁内收藏的《四库全书》中,文宗、文汇两阁本在太平天国战争期间被毁,而幸存于世的文澜阁本则历尽沧桑。而历尽沧桑的文澜阁本却与贵州贵阳有关。杭州文澜阁始建于1782年,1861年太平军攻占杭州时被烧毁,所藏库书纷纷散落民间,后由杭州著名藏书家丁丙、丁申兄弟出巨资从民间努力抢救了一部分,于1881年再度存入修复后的文澜阁内。1911年浙江省咨议局议决,将藏于文澜阁内的这部《四库全书》拨归浙江图书馆管理,遂移藏于该馆在孤山的新馆内。1915年至1925年十年间,浙江图书馆又先后组织过全浙江的书法家进行两次规模较大的补抄,使全书基本补齐,总册数已有36278册。1937年,抗日战争爆发,为了不使这部南方仅存的国宝被日本侵略者掠夺而去,文澜阁《四库全书》开始了漫长的漂泊岁月。

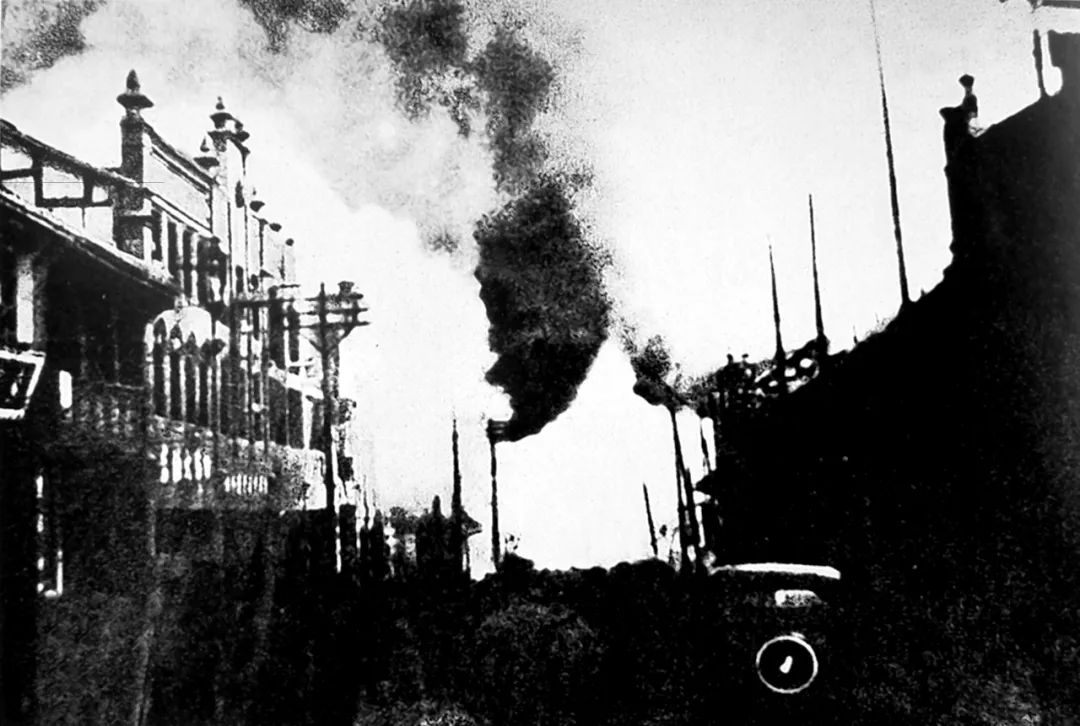

▲1939年2月4日,日机轰炸贵阳市中心

大十字一带,城中发生大火

在动荡时代,转移、保存《四库全书》决非易事。1937年8月,淞沪会战打响,日机时常袭击杭城。11月初,日寇登陆金山卫,杭州危在旦夕,文澜阁库书的安全受到严重威胁,必须尽快转移。

1937年11月13日和20日,为筹措运书款,浙江省立图书馆馆长陈训慈数次至省教育厅(当时浙图归省教育厅管辖)求助,但只领到三百元。陈训兹馆长只好四处举债,筹措运书款。

在筹措运书款的日子里,陈训兹馆长在日记中写道:民国二十六年十二月十日……为运书事,绌以向张君晓峰借两百金,自垫二百金,今悉罄。无应挑工的工资,乃往访振公仅借得六十金,应付颇不易……副馆长陈叔谅先生恐阁书被炸,即命总务组赶制木箱,准备迁移。七月末,情势日益恶劣,乃决定迁运地点及日期。日期,定于八月四日。地点,决定在浙江省的富阳渔山石马村赵宅,……八月一日,全馆职员集中在孤山分馆,点书装箱,至三日深夜装竣。计阁书一百四十箱,四日晨阁书离船,运往江山装一大船。五日午刻,抵达渔山。

▲灾民在清理残存的物品,露宿河滩

1937年12月3日,《四库全书》自富阳向南运抵浙江桐庐。继续向南到达建德县,最后运抵浙闽赣三省交界处的浙江省龙泉县。但龙泉仍非久留之地,将《四库全书》运到大后方才是妥善之策。遵照当时教育部的要求,库书于1938年3月27日从浙江龙泉再次出发西迁。在西迁过程中,途经福建浦城后,又折返浙江江山,再上浙赣铁路,过江西,到湖南长沙,从湘中到湘西,直奔贵州贵阳,历时一个多月,于4月底终于平安运抵贵阳。时任贵州省教育厅厅长的欧安槐奉教育部之命,迅速把这批国宝先存放于西郊张家祠堂,后藏北郊地母洞。在2000公里漫长的行程中,除了借助短短的浙赣铁路到长沙,而由长沙往西行的1000多公里,大多数时间只能靠肩挑、人拉和船运。湘黔道上苗岭山中道路崎岖艰险而天气又寒冷,加上日机空袭不断,一路艰险,难以言述。

到达贵阳后,陈训慈先生为了把《四库全书》由浙入黔的艰辛记录下来,专程向前浙江省立图书馆长张宗祥求字,张先生特赋诗一首以赠之:

辛苦南征道路长,寿松秘籍在行囊。

护书心血债全愿,历劫漂湘发奇香。

天一丛残怀甬上,文澜安稳到黔阳。

八千卷已归何处,老友飘零泪数行。

此诗充分的体现了文澜阁《四库全书》的文化苦旅,个中的辛酸和苦楚是我们今天难以想象的。

1939年2月4日,侵华日军十八架飞机从湖南常德起飞对贵阳进行狂轰滥炸,贵阳城区街道、楼房、商铺损毁甚多,死伤众多百姓。所幸张家祠堂在此次空袭中未受损,入黔《四库全书》未毁,但其安全已受到威胁。为了防备日军再次轰炸贵阳。为此,教育部决定再次迁徒。当时,贵州省图书馆一员工建议移库书至城九华里之北郊地母洞贮存,经浙图西迁人员考察后认为妥当,后把《四库全书》移至北郊地母洞内。1944年日军从广西攻占贵州独山,贵阳告危。12月8日经教育部同意《四库全书》由贵阳迁渝,23日抵达重庆青木关。

《四库全书》在贵阳一存放就是六年之久,虽然是国难当头之际,但看护,典守一刻也没放松。地母洞是位于贵阳市北郊的一天然溶洞,洞中异常干燥,仿佛也是为《四库全书》天造地设。运抵贵阳的《四库全书》总规模达36000多册,加上装箱,占地面积要近千平米,地母洞又居高山之巅,可防盗,而且洞内高约四五丈,深有七十丈,足以容纳规模庞大的巨制。

四库全书藏入地母洞后,一直由当时的贵阳市警察局派警员把守洞口,以确保安全。六年间,参与守卫这部国宝的警员若干人,而且还有大量的贵州省教育厅的工友和贵州省图书馆的馆员。从《四库全书》由张家祠堂迁入地母洞6年之间,大家一刻未曾放松,每天24小时始终坚持典守,故得以安然无恙。

由于贵阳当时的气候处于“天无三日晴”之状况,加之又是放在地库中,环境就更为潮湿。而潮湿为藏书之大忌,一潮湿就易霉变及产生书虫,因此,保护《四库全书》最重要的一项工作便是防潮与晒书。据有关专家回忆,《四库全书》在黔六年间每年秋天必晒书一次,每天五六箱。由于贵州阴雨连绵地湿多雨,因此,秋季凉晒书往往要费数月之久。除晒书之外,每次还要在洞中地上洒石灰以吸地湿及洞内潮气,同时还要在书箱内放置大量的樟脑丸以防虫蚀。

《四库全书》典藏贵阳六年间,为了使之安全、不丢失一册而又不因受潮发生霉变,典守人员不断摸索总结防潮防虫之法。比如,在书箱之间加放夹版,箱底放木炭,并且在以后几年又增加春、秋两季各晒书一次。正因为当时贵州省教育厅,贵阳政府及典守人员的努力和付出,《四库全书》在黔六年可说完好无损,这无疑是对中国文化的一大贡献。

《四库全书》产权原归民国政府,抗战时由浙来黔,抗战胜利后,民国政府教育部提出文物要返回原藏地。对此,贵州各界当时即提出请求,应将《四库全书》安置在贵州。当时,上至省政府,下至各阶层人士及许多文化名人还提出了充分的理由:贵州偏僻,读书难,江浙文化水平高,北京有两部,所以应该将文澜阁《四库全书》留在贵州。其实,这种理由也是很充分的,但由于文澜阁《四库全书》补抄之费用多出自浙江士绅的损赠,故民国政府还是决定最终归存浙江。当然,如果当初确能将《四库全书》留存贵州,如同后来甘肃存放沈阳文溯阁《四库全书》一样,则贵州的文化面貌当大有改观。

「本文刊于《文史天地》2007年第4期」

微编:一丹/付宗燕

统筹:姚胜祥 审核:罗尧

发表评论