引言

研读《说林》篇应掌握要领。首先,须要透过此篇类似于“随感”“杂说”的外表,而进窥实质的意义。

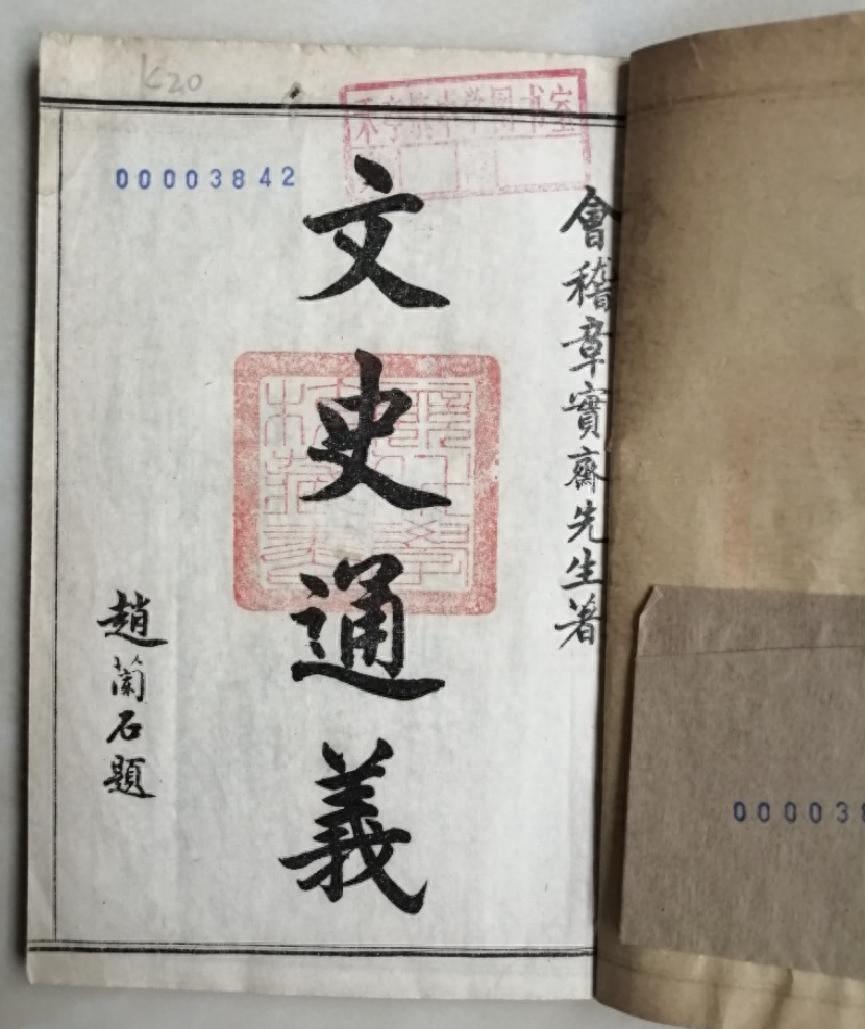

体会此篇乃章学诚申明本人自觉发扬自孔子以来重视“史义”、倡导“学术经世”的治学宗旨,和当考证之学风靡天下之时勇于持世救偏的使命担当精神。

再者,须要把握此篇形散而神不散的特点。

章氏寄意之重点在于:与《文史通义》书中《原道》等篇阐发的观点相呼应;大力针砭沉溺于繁琐考证之不良风气;而其对辩证分析思想方法的透彻运用,实为乾嘉时期哲理思维之闪光。

最后,章氏在倡导“史义”上见识卓越,又重视以形象鲜明、优美畅达的修辞方法来表达,二者相得益彰,因而更具感染力和说服力。

一、逆于时趋,持世救弊

为何《文史通义·说林》篇有令人叹服的治学警句的集萃、哲理思维的闪光呢?这就不能就《说林》论《说林》,而亟须放宽视野,做到一要理清其学术渊源,二要考察所处环境对他的刺激以及他如何勇于“持世救偏”。

章学诚学术积累至为厚重,史学思想远绍孔子、司马迁,出色地发扬了中华文化优良传统。

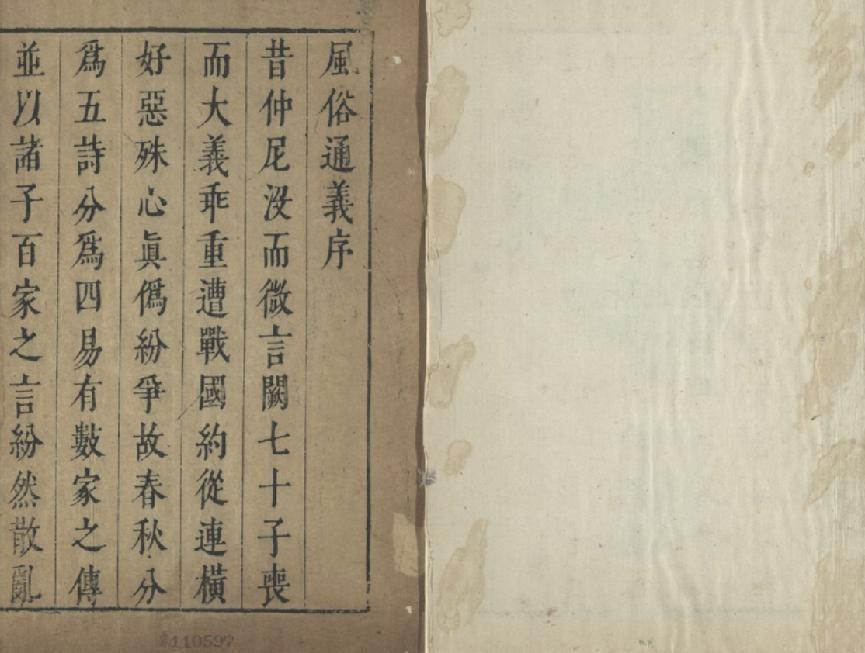

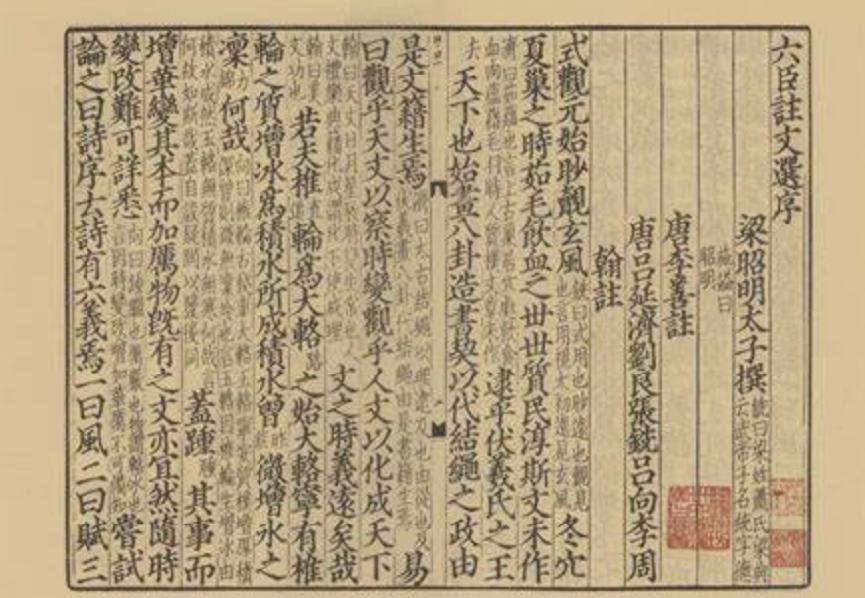

孔子修《春秋》,开创了私人著史的传统,同时也最早树立了“史学经世”的范例。

《春秋》不是一部普通的历史书,而是寄托了孔子的政治主张和政治理想,即通过褒贬手法,维护周天子“天下共主”的地位和“大一统”局面,对于僭越行为严加挞伐,因此具有拨乱反正的意义。

儒家亚圣孟子对孔子以《春秋》纲纪天下的政治意义有精当的阐发,称“孔子修《春秋》而乱臣贼子惧”。

同时总结出孔子以“史义”去统帅“史事”“史文”这一重要命题,说:“其事则齐桓、晋文,其文则史,孔子曰:‘其义则丘窃取之矣!’”

从此,重视“史义”、主张史书要有益世用,便成为孔子留给后世学者的宝贵训诫。

古代有识史家对此竞相效仿。

如,司马迁在《报任安书》中讲要“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,“述往事,思来者”;

班固肯定司马迁的“实录”精神,并申明《汉书》记史必须做到“通古今”;

范晔著《后汉书》彰显“自得”之学,书中大力贯彻激浊扬清、表扬节义、声讨邪恶的义旨;唐杜佑在《通典·序》中提出“实采群言,征诸人事,将施有政”;

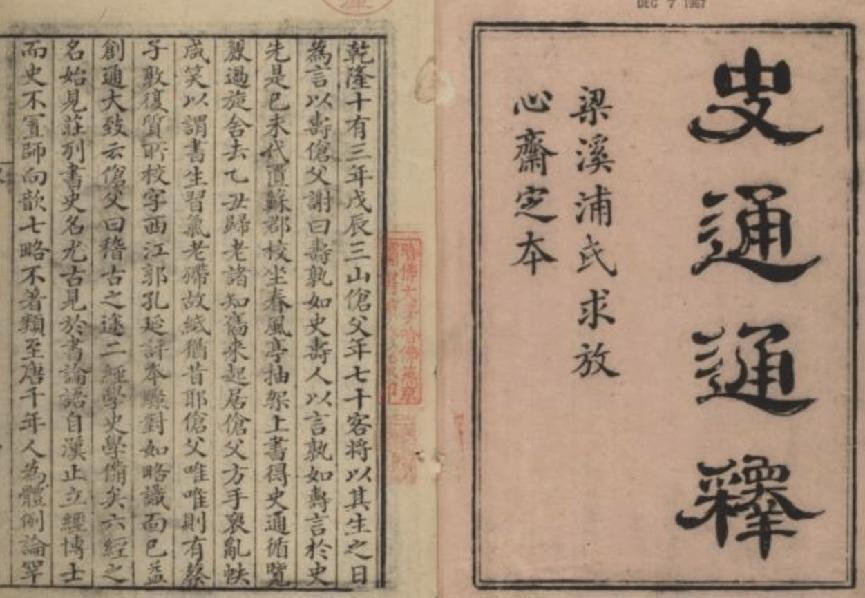

刘知几在《史通·史官建置》篇中提出“史之为用,其利甚博,乃生人之急务,为国家之要道”;

北宋司马光在《进通鉴表》中,总结其著史目的是“专取关国家盛衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒者”;

而明清之际顾炎武,则申明其治学目标是“欲明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”。

以上所举,乃尤为荦荦大端者,但已确切表明,历经西汉至清初,有识史家无不前后相继,自觉发扬孔子所开创的传统,突出“史义”的重要作用,视之为史著的统帅和灵魂。

可是到了清朝乾嘉时期,章学诚所面对的却是完全不同的局面。

当时学术风尚的特点是考证学风靡天下,学者们群相奔赴,几乎无人顾及遵循学术“经世”和“史义”指导的方向。

这使他深受刺激,所以他要大力救挽,重新唤醒士林对“史义”的重视,这正是《文史通义》撰著的目的。

本来,清初顾炎武是清代学术的开山人物,其治学方向包括两个层面。

一为经世致用,他与黄宗羲、王夫之一样,处于明清鼎革的时代大变动中,痛感明人学术空疏导致亡国,因此倡导学术应当结合现实的需要。

顾炎武所言尤为沉痛,云:“感四国之多虞,耻经生之寡术。”

他贬斥理学家抛弃了儒家六经之原义,拿空谈性理之理学代替有益世用的孔孟之学,因此他又主张必须借一字一句的训诂、考证手段,求得对经书的准确理解,而提出“读九经自考文始”。

所著《日知录》中即有大量考证条目,由此成为清儒重视考证的源头。

然则此后风尚的演变则为顾氏所始料不及。

至乾隆年间,考证的风气弥漫大江南北,正如梁启超所描述的:“家家许、郑,人人贾、马,东汉学烂然如日中天。”

清朝统治者以“右文兴学”为标榜,对此起了提倡作用,而其屡兴文字狱、残酷迫害汉族士人的手段,尤使士人视关心现实为畏途。

在此情况下,学者们奔竞于考证之一途,终日疲精劳神于训诂、音韵、排比史料、考订校勘、辨伪辑佚一类工作,以此互相夸耀,甚至当成学问之全部和治学的终极目标。

考证学末流更沉溺于琐屑问题的寻绎,以襞绩补苴为能事。

学术应当向何处去?章学诚对此有清醒的认识。

他承认考证学有其价值,也对考证家所下的功夫和所施用的方法予以肯定。

他尤为尊敬钱大昕,对戴震、阮元的考证成果也予以称扬。

但是,他以孔子、司马迁所开创的史学优良传统相对照,确信学术的正途是有得于“道”,即认识客观事物本质和社会演进趋势。

以此来衡量,他深刻地认识到学风流弊的严重性。

因此,决心挺身而出,担当起道义的责任,痛陈沉溺于烦琐考证是违反了治学的正轨,指出盲目跟着风气跑的危害。

他明知这样做将面对巨大的压力,势必饱受讥笑歧视,但无所畏惧。

在致钱大昕的信中,他以痛切的语言表达了自己坚定的决心:学诚从事于文史校雠,盖将有所发明。然辩论之间,颇乖时人好恶,故不欲多为人知。

所上敝帚,乞勿为外人道也……惟世俗风尚,必有所偏。达人显贵之所主持,聪明才隽之所奔赴,其中流弊必不在

载笔之士不思救挽,无为贵著述矣。苟欲有所救挽,则必逆于时趋。时趋可畏,甚于刑曹之法令也。

逆于时趋,在烦琐考证大肆泛滥之时挺身而出,勇于持世救偏,重申“史义”的统帅地位,力陈卓识,让学术回到正确轨道,此《文史通义》一书所为作也。

我们对其在中国学术史上的重要意义应予以高度评价。

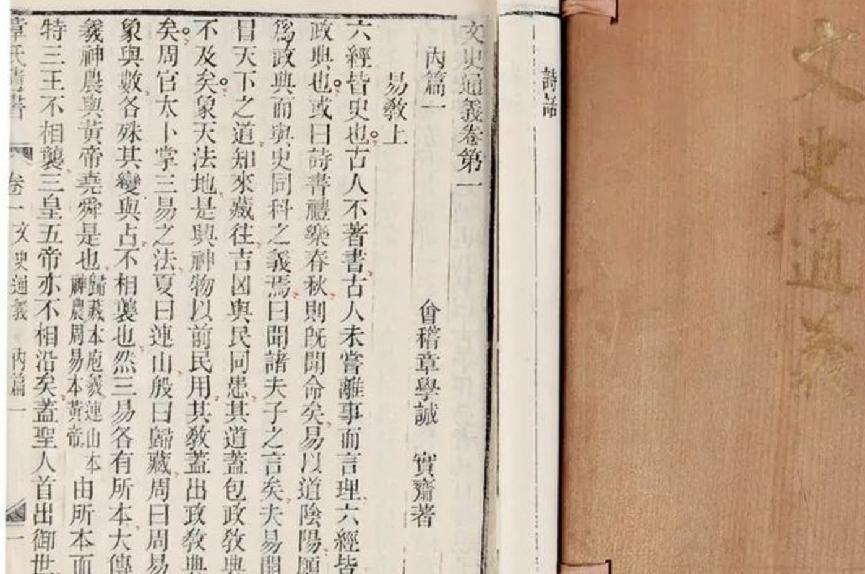

这部名著是章学诚对于中国史学重视“史义”优良传统的大力弘扬,是当此学术风尚出现严重流弊之时发出的理性呼喊,表现出非凡识见和使命担当精神。

而《说林》在书中篇幅远较他篇为长,举证涉及范围广泛而又内容确当,议论非凡,因而在全书中占据着重要地位。

二、三项寄意重点,形散而神不散

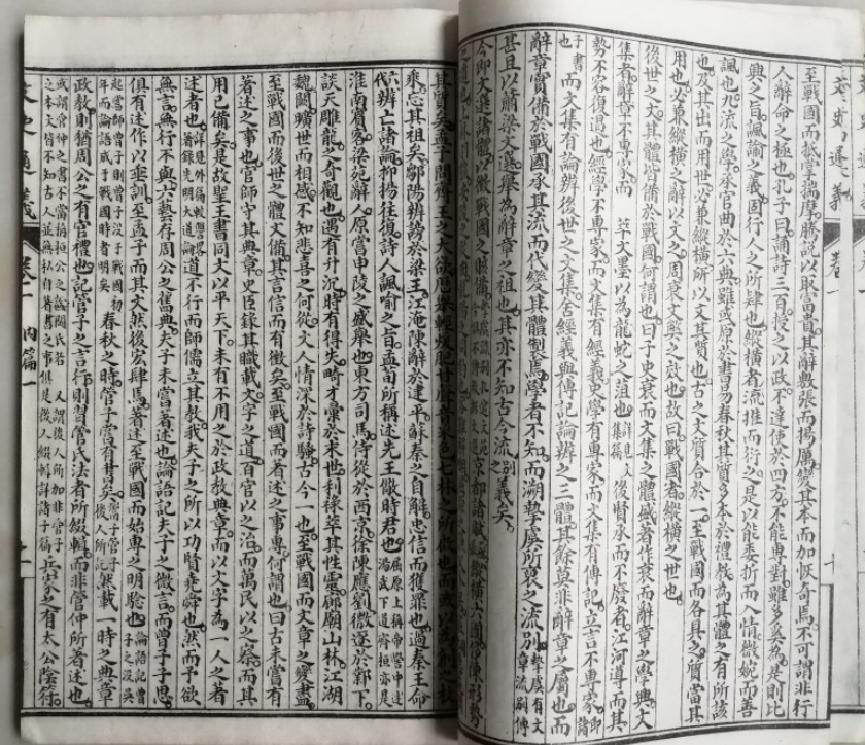

《章氏遗书》本在文章编排上将《说林》紧接《言公》上中下三篇之后,再接《知难》《释通》《申郑》《答客问》上中下三篇,由此体现出这些重要篇目互相有紧密联系,诚然胜于大梁本的编排。

全篇共汇集45则短论,表面观之似乎内容分散,实则是形散而神不散。

仔细研索全篇,章氏寄意的重点,也即本篇最具启发性的地方有以下三项。

抓住这三项,才能更好地体会其深刻的思想价值。

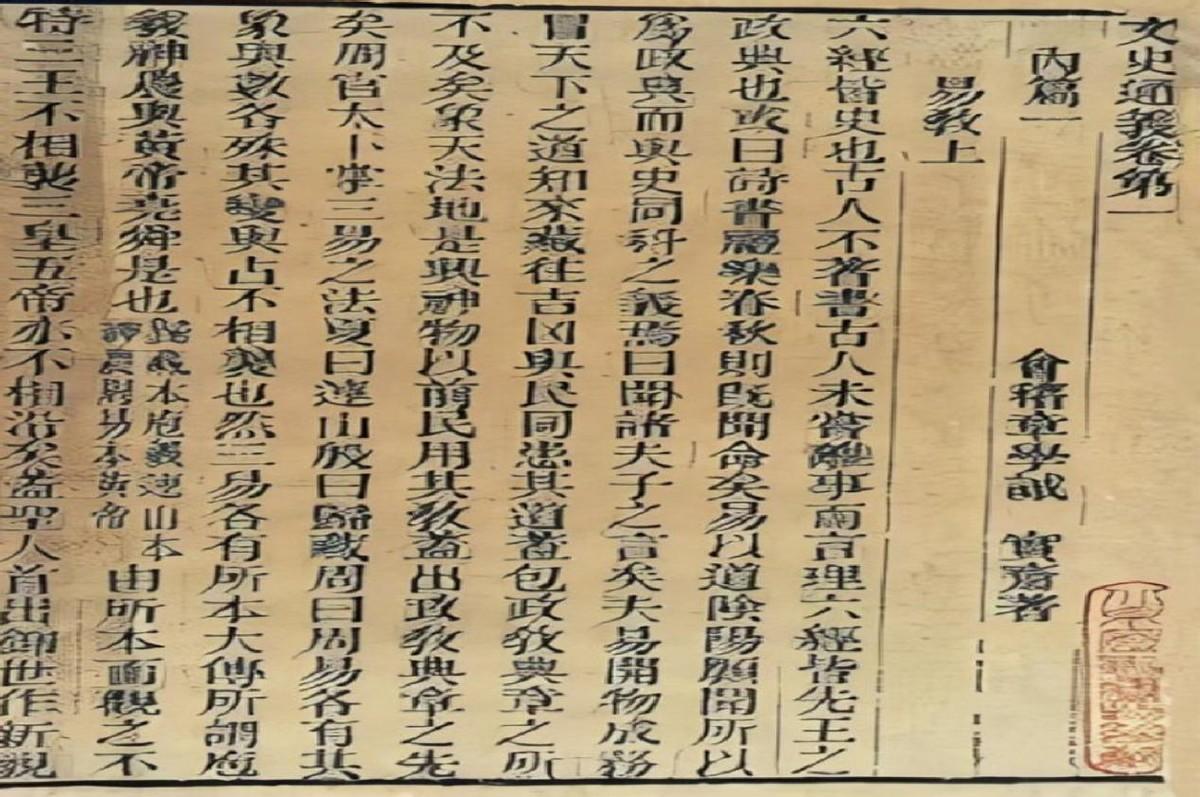

一是,本篇与《文史通义》中一些重要的篇目互相发明,对于一些重要观点、命题再作阐释,加以强调、补充和发挥。

本篇开宗明义提出的“道公学私”的命题,就是对《原道》《原学》两篇的呼应和发挥。

《原道上》讲,“道有自然”,又说:“道者,万事万物之所以然。”

故本篇进一步强调:“道,公也……君子学以致其道,将尽人以达于天也。”

“天者何?中正平直,本于自然之公者也。”这是对“道”的客观性作了进一步阐发。

又,《原道上》讲“道”有发生、发展的过程,是因事势自然,逐步发展,“渐形渐著”。

最初为“三人居室”,日常生活需要有分工,以后聚集而居,需要加以部别班分,再其后,才出现礼乐刑狱制度。

本篇第六则以形象的比喻,言山泉流注,“因微渐著”,汇集了众流,才有以后江河浩瀚、川楫之利,恰当地阐发“道”如何逐步发展。

《原学下》中指出当时学者因离开古人学问真谛而产生的沉溺考据、夸为文辞和耽于性理空谈三种不良倾向,强调必须坚持正确方向,“所贵君子之学术,为能持世而救偏”。

在《博约中》中提出必须区分功力与学问的重要命题,有力地针砭考证学末流“逐于时趋,而误以襞绩补苴谓足尽天下之能事也”的错误取向。

本篇对此作了有力回应和补充,如言沉溺于考证者将“学古”等同于“古学”,“居然唾弃一切,若隐有所恃”,“诩然自矜其途辙,以为吾得寸木,实胜彼之岑楼焉,其亦可谓不达而已矣”(第三十一则);

“学问文章,聪明才辨,不足以持世,所持世者,存乎识也”(第四十五则)。

章氏又言“正以今不殊古,而于因革异同,求其折衷也。

古之糟魄,可以为今之精华”(第二十五则),乃是对《书教下》中论述“神奇化臭腐,臭腐复化神奇”,主张“师《尚书》之意,而以迁史义例通左氏之裁制焉,所以救纪传之极弊”,前后呼应。

总之,《说林》篇内容丰富,此类与《文史通义》各篇互相阐发之处甚多,需要我们充分关注、体味,由此加深对章氏提出的重要命题的理解,进一步认识其“别识心裁”即理论独创性的意义,认识《文史通义》全书各篇之间的有机联系。

结语

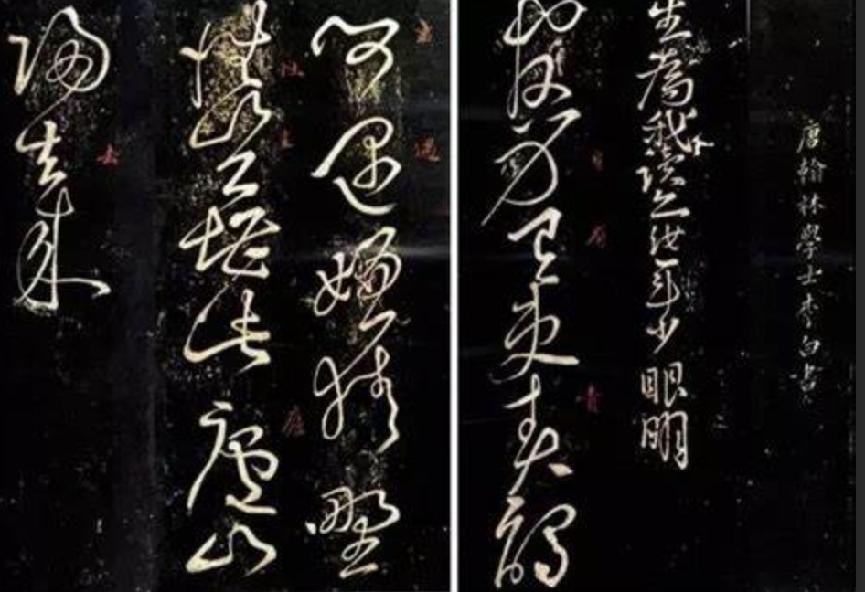

这六则文字极其深刻而形象地强调志识对于文辞的指导意义。

首言志识有如三军之统帅;次言志识有如舟车掌握行驶方向的乘者;又如能够烹调丰盛宴席的厨师;又如能将矿石原料熔铸锻造成为农具兵器的炉锤;又将志识譬作善于经营货物增殖财富的良贾;最后言志识又如能够对症下药、治病救人的良医。

所用的譬喻都是从日常生活中提炼而得,所言的道理简洁有力、鞭辟入里,排比句式形成互相照应,逐层递进,大大增强了议论的气势。

这一组排比句从各个不同方面,阐明只有树立正确的志识,治学才找到方向,搜集到的丰富史料和华美的辞藻才有统帅和灵魂。

兼具鲜明的针对性、深邃的智慧和隽永的意境,文章笔法的运用达到了极致,因而至今仍然脍炙人口,经常被人引用。

参考文献

《十三经注疏》

《报任安书》

发表评论