“4·23世界读书日”,今天,你读书了吗?《话说天津卫》节目资深话友王维申先生今天与我们分享在他钟爱一生的藏书中,“淘”到旧书,读出“真香”的故事。

王维申

药科毕业,从事中药工作40年,副主任中药师;

受家学影响及个人兴趣,爱好藏书;

天津“广茂居”后人,《话说天津卫》资深话友;退体后服务社会,为红十字会志愿者;

No.1

难忘的“淘”旧书轶事

1965年,我在天祥二楼古籍书店买了一本中医书,是(南宋)严用和编的《济生方》,当时它正处理,这本书是小32开、影印本的,我一看只有一个下册,我就问有没有上册?他说这都是残书,你要的话,这都是一毛钱一本。按理说,过去买残书,宁买“上”不买“下”,这是规矩。因为你买完“上”,下册有没有就无所谓,就能知道个大概情况了,目录也能知道、内容也基本能有个了解,你光买了“下”,很多东西你就不好了解,可是这本下册才一毛钱,先买吧。买了之后,上册根本就没地方买去,就撂着吧,一直撂了二十年。

80年前后,天津古籍书店又开业了,也有大堆的书在那儿处理,就这么寸!一眼看见了严用和的《济生方》(上册),当时卖多少钱?当时卖五毛钱一本了,买吧。也就是说,一本书一个下册,后来又买了个上册,前后相距二十年。

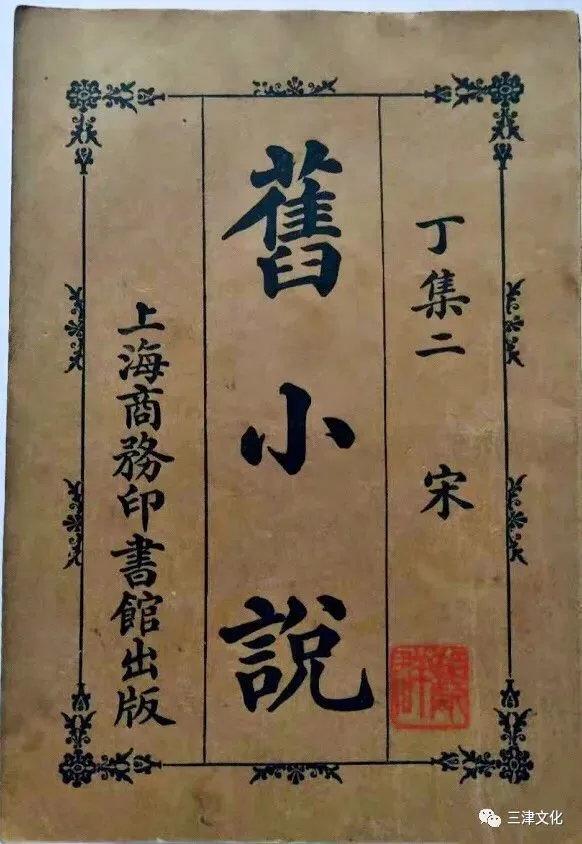

还有一件事也是在“文革”前,就在北站的地道洞子,碰到一个卖书的书摊,摆着那么二、三十本都是民国时的旧书。有一本叫《两般秋雨盦随笔》(见下图),这是清代一本很著名的笔记,当时可能也就是一、两毛钱的事儿,这本书我喜欢,我一看买吧。

买家来以后,我爸爸看见我拿着这本书,就说:你买这干嘛?我说觉得这里头内容还行,我看看。他说:咱们家有,要不信我拿给你看看,在他那书房书柜里拿出来了。我说我哪知道,买重了就买重了吧。我爸看我爸那本儿,我看我自个儿这本,一直看到了“文革”,这两本书就全给“火化”了。当然了,到“文革”以后又出了,然后我又买了一本。

当时我还存着天津文史馆出的《天津文史丛刊》,这本书是非卖品,32开,一共出了一到十二册,以后再出这个书,再踅就没有了。突然间,我就在旧书市场上发现了一本书——《天津文史》第十四辑,上面写明了《天津文史丛刊》停刊,改名字叫《天津文史》,改成16开的杂志那么大了。我从“十四”就买,其中差一个“十三”,这个不成套呀,也是在鬼市碰上了。鬼市有个书摊,当然了,这就是“文革”后的事了。有那么几本杂志撂着,都一块钱一本。“第十三季”碰上了,正好《天津文史丛刊》一到十二,然后改成《天津文史》,从十三一直到(后面),这都配上了(注:节目讲述中此段有期刊数字口误,本文文字已修正,王先生所藏期刊见下图)。

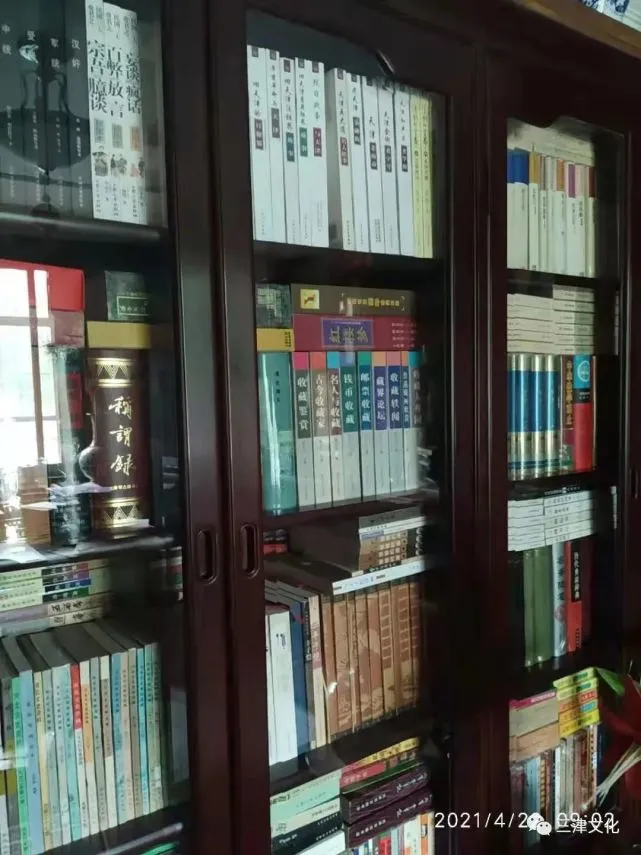

图|王维申先生祖父当年在怡和洋行工作时,借鉴欧式新型书柜造型,请人打造的“中西合璧”式书柜,上嵌比利时磨花玻璃,使用至今。

所以说,爱书之人,有时候,尤其是当么间儿差这一本书,包括一套线装书,当中没了一本,心里头就总觉得是个事儿,总想都把它配齐了。但是你买这个缺短杂志,你买东西,你不能猛撞,去了一看,“嚯,这还有,那么长时间,我才看见这本……”你这话一说,崴了,能一块钱弄到手的,立马五块!所以说不动声色,挑几本别的,就一共给多少钱,一块钱一本买到手了。

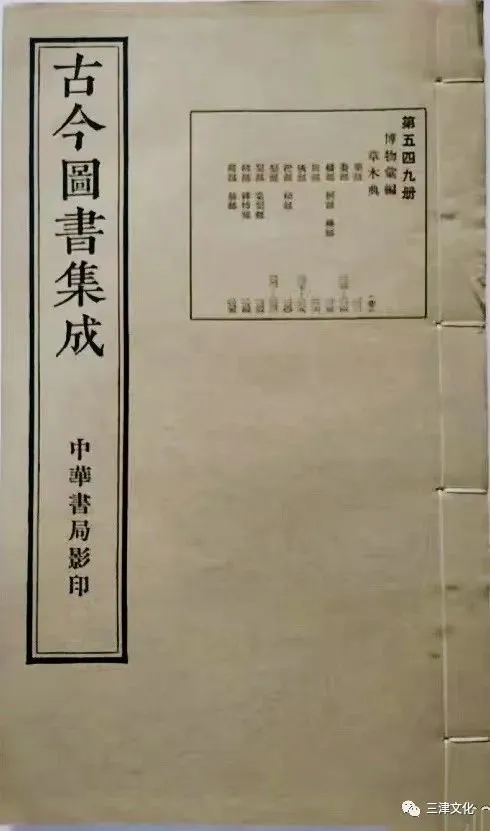

还遇到一本书,也是在鬼市买的。要么说跟鬼市结缘呢,就大伙都乐意去鬼市呢。我有一套《太平广记》,但是我在旧书店我也看过,不带《索引》的一套《太平广记》,这十本卖的价钱相对便宜,当然也得上千了。如果要是带《索引》这个,还得加好几百,《索引》就薄薄一本。

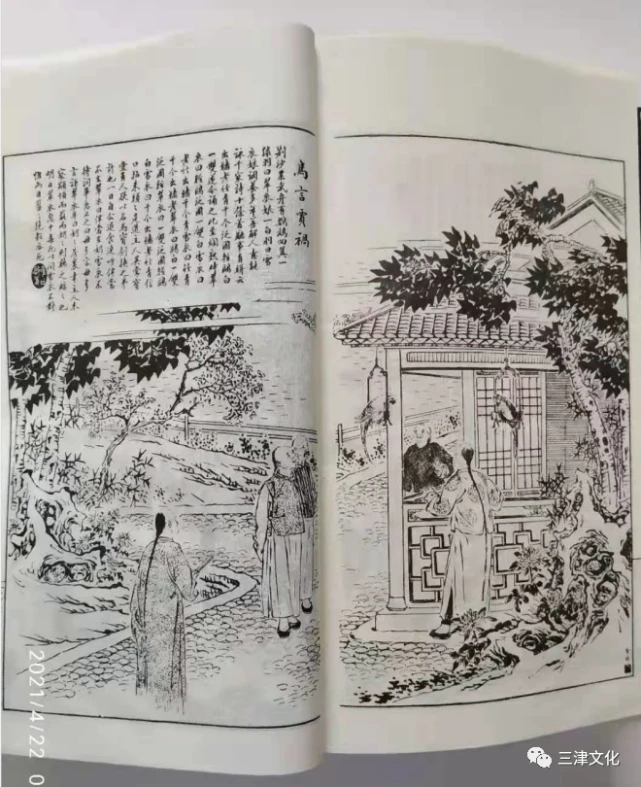

那天,我也是早起去遛的鬼市儿,有个书摊,其中就有那么一小薄本——《太平广记》,底下有俩印刷体的字——索引(见上图)。我就问了,我说这本《太平广记》卖多少钱?老板就说了,这嘛也没有,就是个《目录》,你要?我说要是《目录》,那有嘛用呢,要不然你递给我看看,你说要多少钱?他说你给两块吧,我说你刚才告诉我又没东西,光是个《目录》,给你一块钱吧。“行,你拿走吧”,哈哈哈哈……要不然光这本《索引》少说值五十块钱。咱别管当初定价多少钱,就说这本《索引》,至少在当时要你五十块钱。

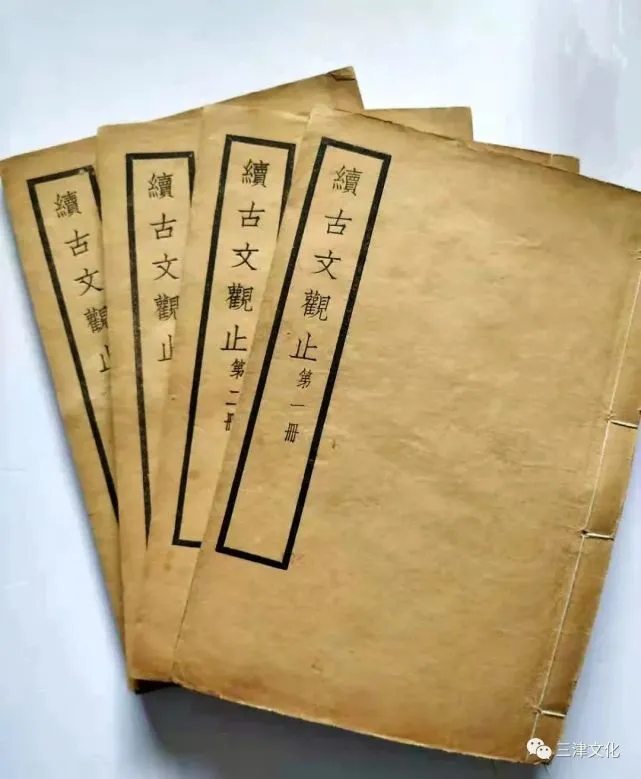

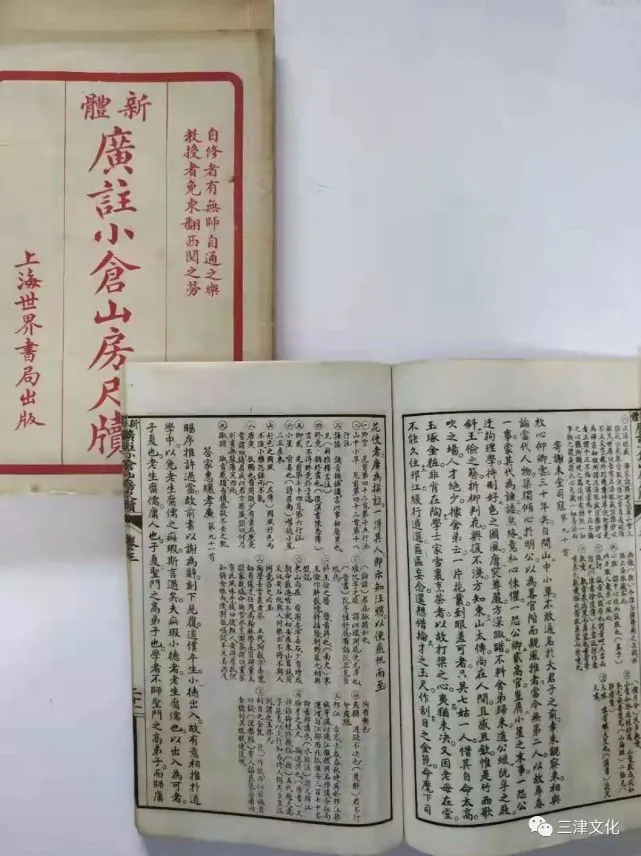

另外,还遇到了一本什么书?——民国时候出的《古文观止》(见下图)。有的同志说了,《古文观止》有的是,那有嘛新鲜的?对!您说的太对了!因为解放以后的《古文观止》都改成横排版的了,凡是每个词、字、典故,它的注解都搁在书后边,统一注解。但是,民国这个版本,一句话,下面就有一注解;一个词,下面做一注解;一个典故,下边就有一个注解,所以看起来特别方便。我打那年头就爱看这《古文观止》,对我后来学习这些古文,增长了不少的知识。这个也是在鬼市购得的。

现在,有很多书,在新华书店里头买不到,只能上旧书店去踅摸。所以说,旧书这块,对于爱学习的人、爱看书的人,始终是离不开的这么一种行当。

图|《今晚报》(2012.3.19)曾报道王维申先生利用自己珍贵、丰富的文史资料,在家中开办天津文史收藏小展馆。

No.2

天津旧书业百年沧桑

天津的旧书业在过去也是很繁盛的,它主要集中在北马路、北门里和鼓楼,主要是在这个地块。

因为藏书就如同集邮一样,过去讲“要凑齐了”!除了买卖之外,也可以换书,就是买家和卖家互相贴水,就是贴钱,谁需要贴多少钱,是谁找谁多少钱。尤其天津是水陆码头,南来北往的,所以说文化交流也比较的通畅。

最早有史可载的天津的旧书业,也就是在清代光绪二十年,也就是1894年,由华世奎出资建立的“宝文堂”,主要经营古旧书,以及华氏刻书和各名家所刻的书。它经营的时间也就在六年左右。当时来讲,开业就是在东城根儿,当时还有城墙了。

再有一个就是天津八大家之一的“益德王家”出资,于民国二年(1913年)在北门里建立“求古堂”,在经营的这几年当中,也得到了不少的善本书和有名人的一些批校,而且获利不少。

在咱天津还有几个比较有名的旧书店,一个就是文林阁,南皮张之洞他收藏的这些个古旧书都归了文林阁了,所以文林阁也因张之洞而出名。

再有一个是宝林堂,是民国十三年(1924年)在东门里开业的,他的经理姓王,手下有几个徒弟,其中就有王经理自个的长子叫王仲山。他的父亲故去之后,王仲山就开始挑起来宝林堂书店的业务。王仲山在八几年的时候还在东门里头道牌坊那临街的房子那儿住,一个胖老头,他能讲很多天津卫的老故事,我见过这人。解放以后,这个人到了天津古籍书店任采购员。

再有一个就是宏雅堂。宏雅堂是民国十三年(1924年)开业的,在东门里,经理姓李,他是个山东人,店里头有几个徒弟,其中有一个徒弟叫张树森,李经理他就有一个女儿,后来就把女儿许配给了张树森,把这份产业也给了这张树森。

张树森就是之前咱们《话说天津卫》讲述者张玉成先生讲到了张树森与李善人因为这个《二十四史》的纠纷问题(注:当年李善人(即李宝诚,字颂臣,号称“李善人”)在张树森的宏雅堂见到一部清武英殿印、开花纸(也叫开化纸)的一部《二十四史》,当时议价大洋一千元,李并未交款,过后李迟迟未去张处办理后续,张也未再通知李交款取书,反之,张又以一千二百元售予他人。为此事二人对质公堂,李败诉,从此二人结下“梁子”。后来李善人将藏散出,因李、张原关系不错,理应由张接手,从中有利可赚,因此事张错失良机。)后来,李善人家的书大量都卖掉了,都卖到了北京。张树森故去以后,公私合营时,张的妻子到古籍书店做了店员。

再有一个来讲就是文运堂,文运堂是相当有名,它有几个徒弟出了名。一个就是咱们过去的天津古籍书店的经理张振铎,是文运堂学徒出身,后来一直在文运堂干,给文运堂挑起大梁。

更主要的,还有一个叫杨富村的,后来他自己单干,开了一个茹芗阁。(张显明明老前几年在节目中讲过)北京琉璃厂有一个书店,它的老板带着三十几种书经过天津到上海去,但是每种书都拿的是头一本,不慎在天津丢失了。后来这个人一看丢失怎么办?因为都熟,就跟天津旧书业的同仁说:如果你们看到有人卖这书,马上给截住了。截住这个书的人就是杨富村,他的学名叫杨永维,字富村,他给截住的。

杨富村跟我祖父的关系也相当不错,当年他开了茹芗阁以后,遇到资金周转不灵的时候,就跟我祖父通融一下子。当然他比我祖父小,他跟我父亲是一辈的,但是因为我祖父王十一爷总去买书,交情比较深,有时候柜上资金不灵,给通融一下子。

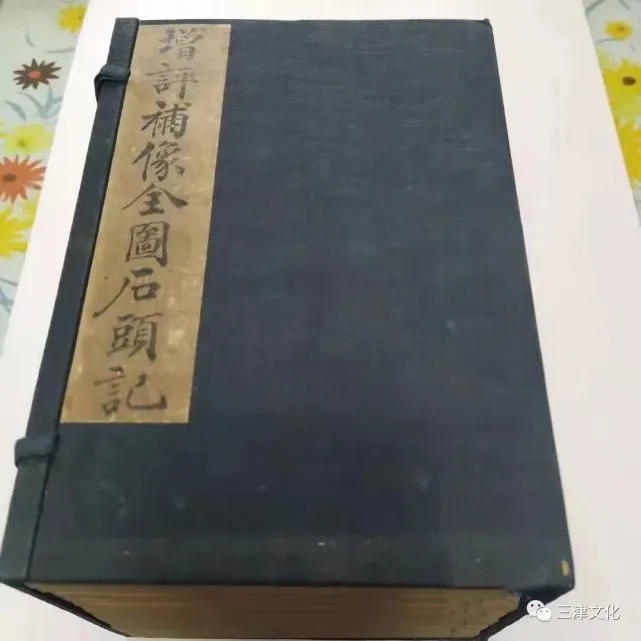

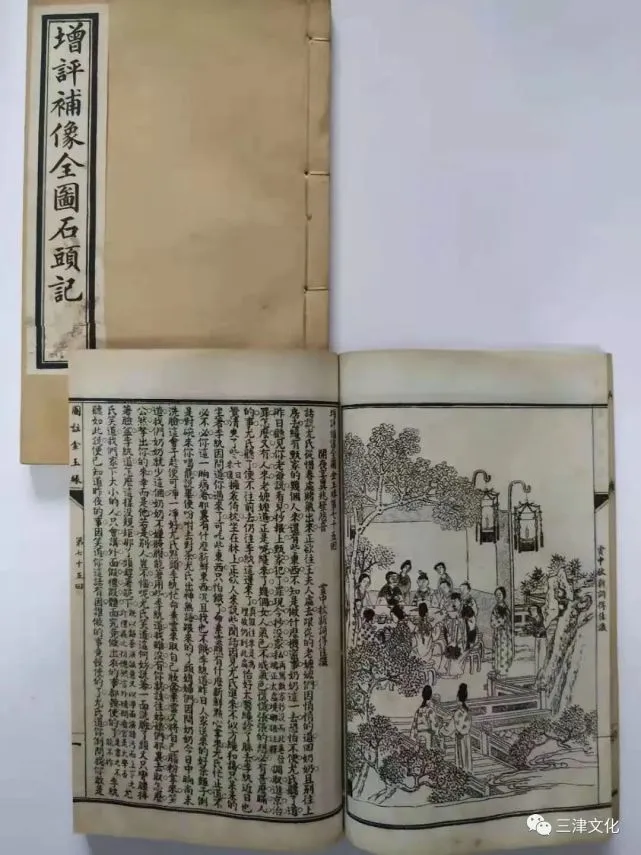

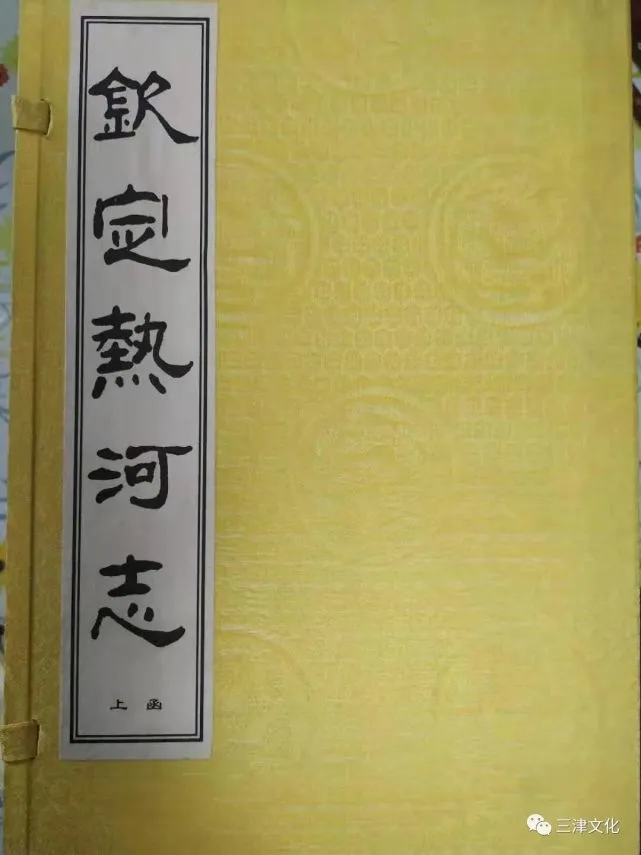

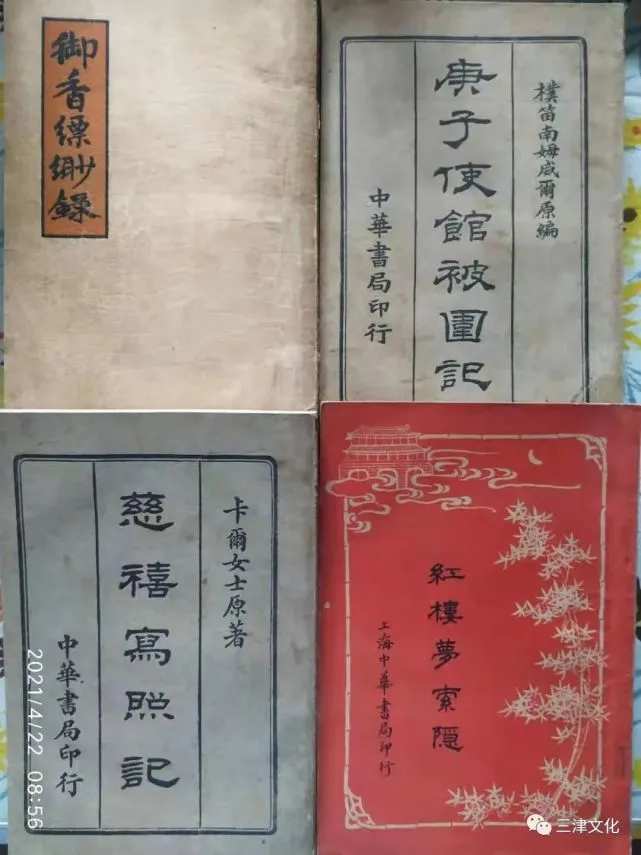

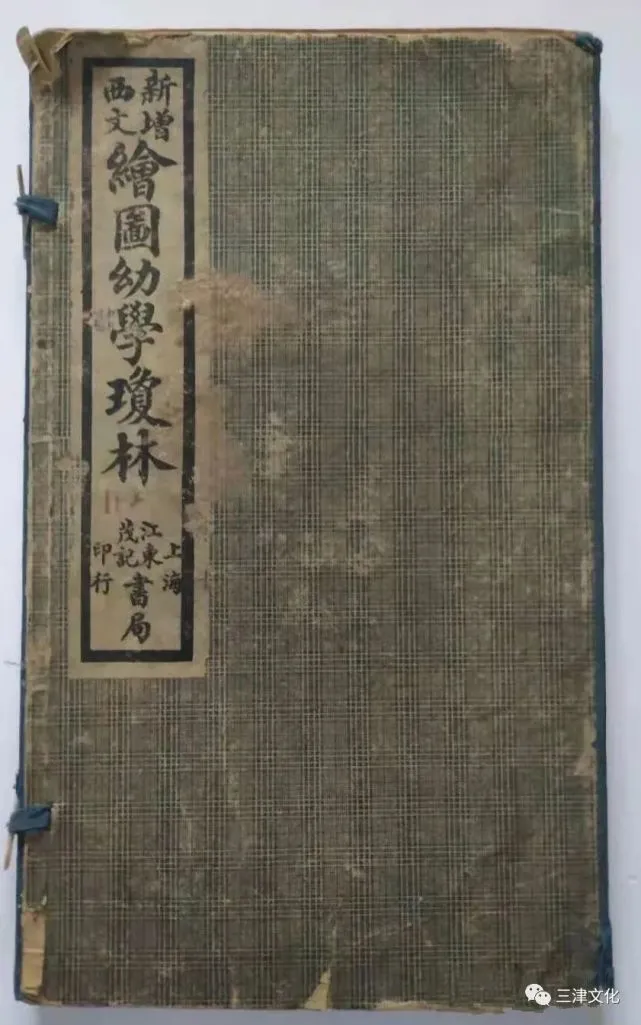

图|王维申先生祖父甚爱藏书,曾重金购买多部经典书籍,且时常抄写书中精彩内容。上图最后一张为老人抄写的《奇晋斋丛书》内容。

再有一个,就是开业于北门西的联益书局,老板姓李,他有两个儿子,长子叫李同春,次子叫李同金。这两个人后来公私合营以后都到了古籍书店,我都见过。

李同春后来主要是经营旧杂志、旧画报。他跟我讲过,这旧杂志、旧画报怎么来的?过去,咱海河下游不有很多码头嘛,这外国船一来把船上用的、没用的、开包的、没开包的烟、酒,这些个图书杂志,还有顾客扔下的东西,统统都不要,然后在这个口岸再一沓儿上新东西。下来这东西怎么办?小贩们就去了,有买烟的、买酒的、买杂志的、买罐头的、买嘛的都有……这位李先生就专门买旧期刊、旧杂志,外国船一到就跟外国人做交易,他也多少懂一点外文,像电影杂志,什么一些科技杂志,过去船上这类东西多,如果都配不上套那些个,就卖散本了,这就是当年旧书业中的一种,叫洋装书。

李同金主要是卖旧小说,有武侠的、言情的、社会的。李同春人高马大,李同金瘦小枯干,这哥俩后来也都落在了古籍书店了。

最后说一个就是官办的书局,过去大伙都知道商务印书馆、中华书局,这都是从上海过来的,咱主要说咱天津的。

在清朝光绪末年,天津出现了一个官办书局,它的全称叫“直隶官书局”,简称叫“直隶书局”。直隶书局最早是在保定,后来迁到天津,它的地址就设在北马路。

直隶书局主要是出版外国涉及一些法律、政治、军事、经济、文化等等这些方面的书籍。因为当时中国已经和外国进行广泛地交往了,所以说有必要更广泛地来了解一些外国的情况,同时直隶书局也代理其它各省份的书局所印制的这些翻译的图书。

当时它的销售方式是以寄售方式,先把书卖出去之后,然后再收款,这样来讲,它的影响是比较大的。这个书局一直维持到了解放前夕,歇业了。这是天津官书局的一个情况。

收

听

音

频

发表评论