前言

文学亦有盛世者。凡事文艺者,言诗必称唐,言词必称宋,斯谬矣。故国文脉历千年而接续不绝,虽唐、宋二代甚伟于诗词,只沧海珠名于时人而已。斯其故有冠盖云集、文道日昌之面貌,然抵别代,亦有揖手而不可让者。

且以词家为论,历隋唐五代而兴,始昌于两宋。二晏继艳,蔚然风尚;柳七变调,东坡开体,复脱花间之圭臬;自于清真,兼并冲融,遂集一代之大成;衣冠南渡,稼轩殊特,姜吴继雅,固其体而益尊者,厥惟王沂孙氏。然经元明二代,歌法不存,人作两微而濒绝矣。

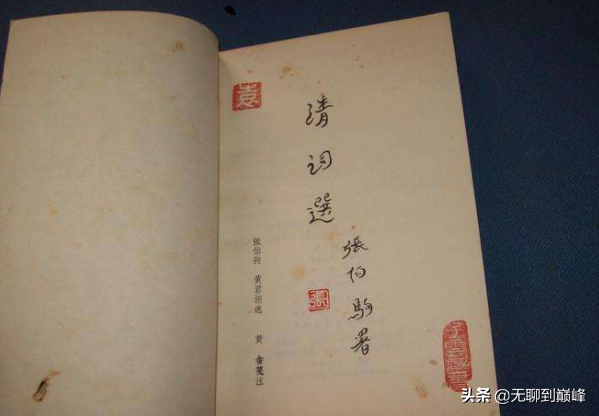

五十而一,幸词学复盛于清。彼二百八年,词人之巨富,凌元明而肩两宋,间或更有两宋未到之处,此词学中兴之盛世,亦千年词学之光荣结局也。

词学前代之衰

王观国论“中兴”一词云:“中兴者,在一世之间,因王道衰而有能复兴者,斯谓之中兴”(《学林·中兴》)。而清代词学号称“中兴”,自然前代会有词道之衰,自词昌于宋后,逮至元明二代,概多方面之原因,词学鲜有能传嗣处。

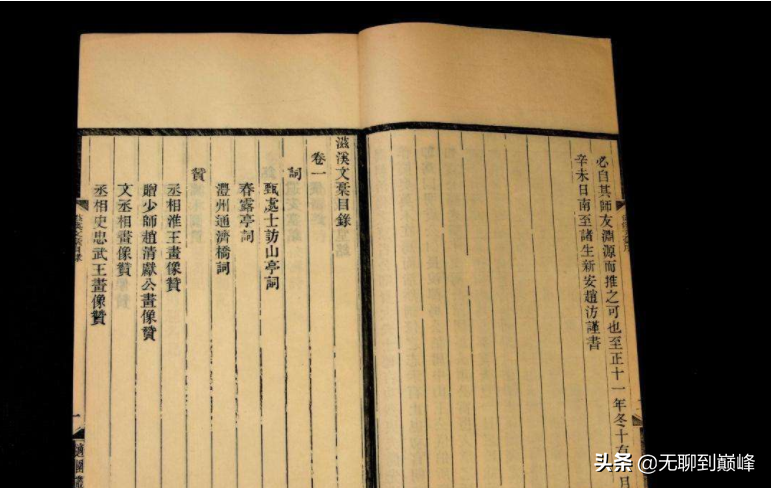

张炎《词源丨卷下》云:

“迄于崇宁,立大晟府,命周美成诸人讨论古音,审定古调。沦落之后,少得存者,由此八十四调之声稍传”

又《国香·序》云

“沈梅娇,杭妓也。忽于京都见之,把酒相劳苦。犹能歌周清真《意难忘》、《台城路》二曲,因嘱余记其事。词成,以罗帕书之。”

张炎时处南宋末年,彼时北宋大晟遗曲已是少得存者,关于声乐与其传习者,已全入文贵之家,以供私乐。《砚北杂志》云:“尧章(姜夔)制《暗香》《疏影》两曲,公(成大)使二妓肄习之,音节清婉。尧章归吴兴,公寻以小红赠之。”而至于民间,则旧谱零落,所以张炎对于杭妓沈梅娇还能歌周邦彦《意难忘》、《台城路》二曲尤为惊讶。

这种环境下的声乐传习,显然是非常脆弱的,南宋偏于一隅,所以薪火尚存,然则一旦兵家事起,支离之下便绝难传续,兼之元代的异族入住中原,元曲日兴,前代词乐渐不再有管弦之歌,雅词一派,自然消绝。我们需要注意的是,元代能为雅词者,如王沂孙、张炎、周密等皆是宋季遗民而已。

当然,我们谈宋词有周、姜、吴一派的雅词,也有苏、辛、刘过等解放词体的别派,雅词不存大多因声乐之原因,而别派不存却是因主流所抑。龙榆生《中国韵文史》中所谓“激昂悲愤之词风,又多所避忌,不能如量发泄”,虽然有一定的因素,但绝非主流。《山庵杂录》记有瀛国公一事:

“瀛国公为僧后,至英宗朝,适兴吟诗云:“寄语林和靖,梅开几度花。黄金台上客,无复得还家。”谍者以其意在讽动江南人心,闻之于上,收斩之。

当然,这是宋恭帝身份的原因,而到了文人,尤其是对宋、金遗民却并不苛责。《怀麓堂诗话》有记“元季国初,东南人士重诗社”,又元日记中记载这部分人的用意是“遇遗民故老于残山剩水间,握手歔欷低回而不忍去,缘情托物,发为歌诗,以寓《麦秀》之遗意。”

这种遗民结社显然并非讴歌当权的,但元政的处理手段却比较宽容,彼时江南文人梁栋有“谤讪朝廷,有思宋之心”的题诗,但礼部的批文竟是“诗人吟咏性情,不可诬以谤讪。倘是谤讪,亦非堂堂天朝所不能容者。”

综上,元代词学的凋敝恐非多有避忌,更多的是文学体裁更迭的原因了。至于明代词学,概元代之遗毒而已,详见前文词艺录丨金、元、明三代之词体递变 ,本文不再赘述。

“词学中兴”的末代盛世

历经元、明二代的词学,已是摇摇欲坠、几于歇绝的境地,直到清代词学中兴,遂为我国千年词学一定光荣结局。龙榆生论清词地位所言极为中肯,不烦兹录:

清代二百八十年,词人辈出,超轶元明二代,骎骎与两宋比隆。虽比体不复重被管弦,仅为“长短不葺之诗”;而一时文人精力所寄,用心益密,托体日尊;向所卑为“小道”之词,至是俨然上附于《风》《骚》之列;而浙常二派,又各开法门,递主词坛,风靡一世。吾辈撇开音乐关系,以论清词,则实有同于唐人之新乐府诗,于中国文学史上,占极重要之地位焉。

虽清代亦非所谓汉祚正统,尤多文狱,甚至之于统治亦有“嘉定三屠”等惨酷手段,但以词学唯论,绝可以“盛世”为称。

词本小道,五代两宋都是如此,前人记载的“和凝烧词”、“欧阳修词作托伪”都是最直接的呈例,概因为词体本就为遣兴娱宾所制作,既无六义之宗,绝少风雅高标。

《乐府雅词》序论欧阳修词集事云:

“欧阳公一代儒宗,风流自命。词章窈眇,世所矜式。乃小人或作艳曲,谬为公词。”

但有清一代文人,上体南宋,以比兴为寄,使词体上付《骚》、《雅》,托体日尊,其功所在,首推常州词派之张惠言,其《词选叙》云:

‘意内而言外谓之词。’其缘情造端,兴于微言,以相感动;极命风谣里巷男女哀乐,以道贤人君子幽约怨悱不能自言之情,低徊要眇,以喻其致;盖诗之比兴变风之义,骚人之歌,则近之矣。

清人已经很清楚的认识到,词绝难与诗、赋并驾,要提高斯体之地位,便亟须追本溯源,一追三百篇之后身。

王国维所谓“一代文学之论”,如要以地位为辨,清词之地位俨然诗词同列,宋词则去宋诗远矣,这一点,便是清词于宋词所不让处,甚至是宋词未到之处。

依南京大学于《全清词》的编纂计划,《全清词》共有顺康卷、雍乾、嘉道、咸同、光宣五卷,记词人万余人,词作近三十万首,总册近100~120册,浩荡仅四千万余言,其体量之巨,几乎近前代词作之总和(《全宋词》,共计两宋词人千余家,词作两万余首)。当然,前代词自不如清词易于整理,同时也确实流佚过多,但不可否认的是,清代词学之风尚,是绝对凌驾于之前历朝历代的。

斯量之大,自然流派横陈,清代近三百年祚,词派大小扬波,其中递主词坛者有三,即清初之“阳羡”、“浙西”,清中季之“常州”。

清初作者,最为广袤,自吴伟业开山之后,上追五代者绮婉者有王士禛、彭孙遹一流、毛奇龄一流,接济苏辛豪旷者有陈维崧、曹贞吉、顾贞观一流;并肩南宋雅音者,有朱彝尊一流。

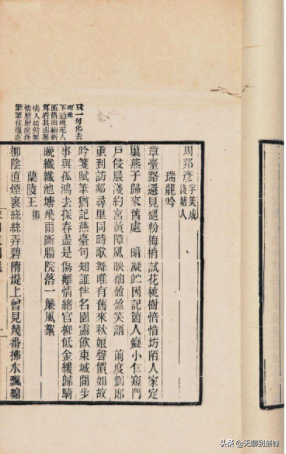

浙派未兴之前,有梁清标(字玉立,真定人)、宋琬(字玉叔,号荔裳,莱阳人)、王士禄(号西樵,新城人)、王士禛(士禄弟)、曹尔堪(字子顾,嘉善人)、丁澎(字飞涛,仁和人)、毛际可(字会侯,遂安人)、曹贞吉(字升六,号实庵,安邱人)、余怀(字澹心,莆田人)、吴绮(字薗次,江都人)、顾贞观(号梁汾,无锡人)、钱芳标(字葆馚,华亭人)、纳兰性德(原名成德,字容若,满洲人)、彭孙遹(字骏孙,号羡门,海盐人)、尤侗(字展成,号西堂,长洲人)、毛奇龄(字大可,萧山人)、徐釻(字电发,吴江人)、陈维崧(字其年,号迦陵,宜兴人)、严绳孙(字荪友,无锡人)、孙枝蔚(字豹人,三原人)等,皆一时之秀;而王士禛、曹贞吉、顾贞观、纳兰性德、彭孙遹、毛奇龄、陈维崧七家,尤为杰出。

而“阳羡”之后,清词风气为之一遍,自“百家争流”一换宗派之说,虽不再有清初盛况,亦词家体格日益尊崇。

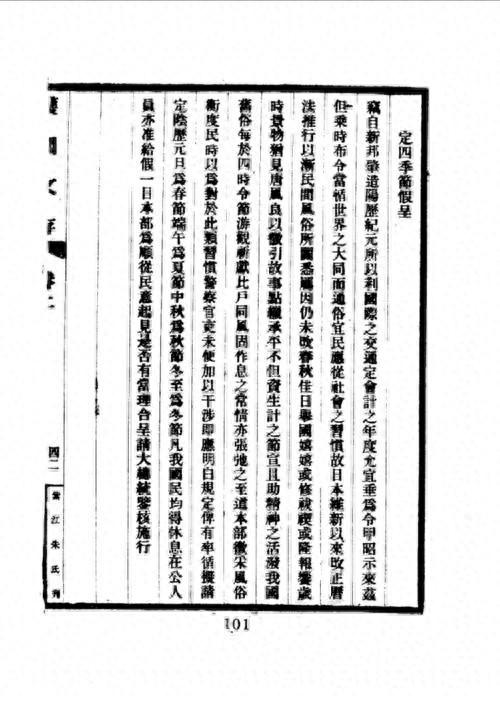

浙西六家,鼓吹元音,家白石而户玉田;常州诸子,托体比兴,历王辛吴周以浑化;晚近四家,发疑梦窗,是以天下学者近半为结局。审美更替,潮流间变,竟成沧海肆意之辉煌,岂真云“宋后无词”?(详见前文:谈清朝:是文化浩劫,还是古典文学最后的辉煌?)

清之于词,不只为创作而已,“其笃学之士,又移其校勘经籍之力,以从事于词籍之整理与校刊,以是数十年间,词风特盛”(龙榆生说)。故词作之外,清代关于词学的理论研究,更是历代之最。其中关于词学之批评、声律之研究,直是词史之富矿。

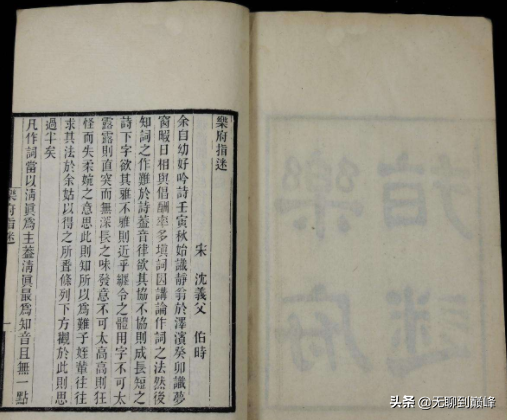

有宋一代,较为人知的词话打不过双手之数,如李清照之《词论》、沈义父之《乐府指迷》、周密之《浩然斋词话》,杨绘之《时贤本事曲子集》,张炎之《词源》,其中除《词源》、《乐府指迷》外,少有系统论述,大多是以资闲谈,疏通掌故之论。

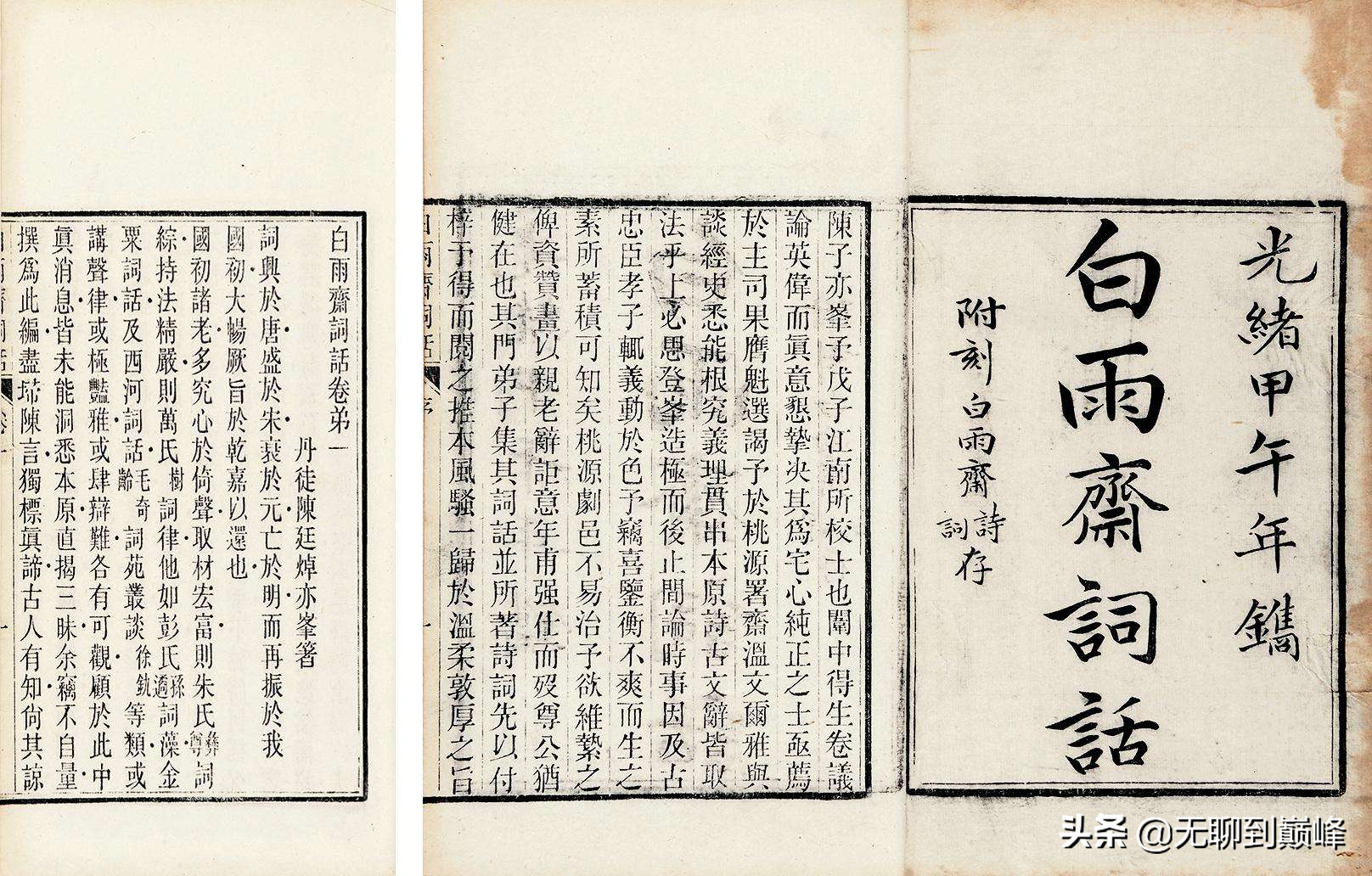

而至清代,词话一类尤其丰裕,如周济之《介存斋论词杂著》、彭孙遹之《金粟词话》、刘熙载之《词概》,陈廷焯之《白雨斋词话》,况周颐之《蕙风词话》,几词学有成者皆有词话论及相关审美体系、文学批评、创作理念、掌故杂谈。

这种近乎于治疗学之力而治于词的心态与方法,非但是词学之幸,亦是文学之幸。

结言

今文学爱好者论词,尤其是私废,要么认为“我知道的才是有名的”,要么认为“我懂的才是好的”,但大家显然忽过了我们并非是置身于古典文学之盛世中,而是处於“文化荒原”之中。

正如前文所言,大家所周知的诗唐词宋的文学盛世,仅是文学史中的一颗明珠而已。沧海无穷极,藏珠多不胜数,一如中兴的清代,虽不为世人所熟知,但依旧不愧其词学盛世。

发表评论