章学诚(1738-1801)

下午得空参加“国学新知”的活动,在静安书友汇听了一场讲座:《章学诚与中国史学的隐秘面》。主讲人是专治章学诚史学多年的历史学博士章益国先生,他在开场时戏言,自己1993年在大学读史时之所以选择研究章学诚,除受其著作触动外,也是因为章学诚的著述不多,而对他的研究“自己一辈子也还能读得完”。当然,他沉浸其中二十余年,自有心得,今日所谈,甚至也不仅限于“中国史学”范畴。

开场后,他先说,章学诚以《文史通义》一书著称,这书名就很好,有时都奇怪为何直到清代才有人使用。章学诚的名声有诸多原因,书名好也是原因之一,符合快速化阅读时代的要求——不过,内容其实完全不是的,相当费解难读。如今,章学诚名声很大,但他身后两百年,前一百年其名不显,也没多少人读他的著作;后一百年的声名之隆,则超过了他应得的。钱穆先生认为18世纪中国史学以戴震、章学诚成就最高,而余英时则专门写了一本《论戴震与章学诚》,将之视为清代中期中国学术的代表人物。我认为这些年来对章学诚是过誉的,我不像有些人,研究谁就崇拜谁。与同时代人比,他的学问肯定没戴震好,论才也不像袁枚有才。他成就的高低,是一个后赋的评价,历史的评价都涉及不同时空的交错,就像有个电视剧里有个人物说“同志们,再坚持一下,八年抗战就剩一年了”,现实中的人当然不可能知道抗战一共只持续八年,章学诚本人也不知道他会是“传统史学的终结者”或“浙东史学的殿军”,他不可能知道。回到今天的题目,我们来谈谈怎么读章学诚,读出他著作里的隐秘面。

一)传统史学的祛魅

传统的史学在近代经历了转变的过程。现代学科对传统学术的转换,都经历了祛魅的过程。梁启超在《科学精神与东西文化》中,曾说过一段话:“中国凡百学问,都带一种‘可以意会,不可言传’的神秘性,最足为知识扩大之障碍。例如医学,我不敢说中国几千年没有发明,而且我还信得过确有名医。但总没有法传给别人,所以今日的医学,和扁鹊、仓公 时代一样,或者还不如。 又如修习禅观的人,所得境界,或者真是圆满庄严。但只好他一个人独享,对于全社会文化竟不发生丝毫关系。中国所有学问的性质,大抵都是如此。”又如书法,书法上也常用“神”来作为极高评价,但邱振中写过一本《神居何处》,问:那么这个神寓居何处?

这些是传统文化很重要的一部分,但在现代是没有容身之地的。现代的学问、知识不是以这种方式传承的。今日世界进入了祛魅阶段。理性横决天下,事物不再可能有什么神秘和不可言说的力量。你说不出来,那就是没东西。杜甫《秋兴八首》在诗歌批评史上很受推崇,但胡适却说它没什么好,因为没说出什么来。中国传统文化有大量“说不出来”、“只可意会”的东西。

布克哈特在《意大利文艺复兴时期的文化》中有一句名言,说“在中世纪,人类意识一直处在一层共同的纱幕之下,处于睡眠或半醒的状况”,这一层“信仰、幻想和幼稚的纱幕”最早便是在意大利渐渐褪下的。那就是现代的理性之光带来的祛魅。用王汎森的话说,“现代学术把有待研究的东西客观化、对象化,取一‘研究之态度’,标举知识的客观、超然、非个体的特征,通常采取一种完全的明确知识理想。”

在从传统文化向现代的过程中,会出现某种“创造性转化”——这是林毓生的术语,但也有人指出,在“创造性转化”的同时还会造成“消耗性的转换”。为什么呢?因为传统文化是一个整全体,就像你搬家时,就算东西都搬了,但如果在新家里放置的结构不同了,那就造成重大的不同。一个三角形如果拆成三条边来理解,那它的形就不在了。蒙文通曾说,不能把“六经”拆开来看,像现代人把《易经》归为哲学、《春秋》算作史学、《诗经》则纳入文学——这就不成为“六经”了。看上去每一个都还在,但其实丢了相当重要的一些东西。

如果对比张岱年对中国哲学的定义(略)和《四库全书提要》中“经部总叙”(略)的叙述,你会发现这两者虽然看似谈的是同一个事物,但其叙述非常不一样。前者是“命题性来陈述”,你不懂我告诉你;后者则诉诸感觉系统(例如指汉学“其学笃实谨严,及其弊也拘”),这些如果你没体会,是不知道的,甚至就算你说你感觉到了,也无法判断你到底理解那些关键概念了没有,但前者是可以判断的。

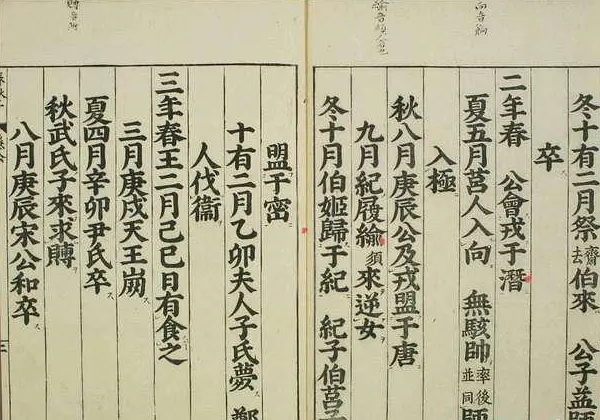

《春秋左氏传》

二)章言史意

为什么说这些呢?这是理解章学诚史学观念的一个关键点。他曾说:“刘(知几)言史法,吾言史意。”对于这句话,通常的解释是:史法指“史书在外部形式上的规范和内部结构上的秩序”,史意指“历史理论或史学观点”,这解释很糟糕,毫无味道,也没说清楚。

章学诚认为自己史意来自春秋大义,宣称“史之大原,本乎《春秋》。《春秋》之义,昭乎笔削。笔削之义,不仅事具始末,文成规矩已也。以夫子‘义则窃取’之旨观之,固将纲纪天下,推明大道。所以通古今之变,而成一家之言者,必有详人之所略,异人之所同,重人之所轻,而忽人之所谨,绳墨之所不可得而拘,类例之所不可得而泥,而后微茫杪忽之际,有以独断於一心。”(《文史通义》卷五内篇五)这段话是他最常被征引的名言之一,但又似乎等于什么都没说,因为几乎全是否定式的表达,现代学问没法这么说。

现代人不能理解春秋之义——所谓“微言大义”,如果真有“大义”,那为什么不明白说出来?现代人把国学神秘化,我说要把理性之光投过去,所有东西都理性重新审视一遍。《论语》有人说是断烂朝(zhao)报(按,是王安石讥《春秋》为断烂朝[chao]报,不过此事也有人辩其不实),没什么价值。《春秋》讲究的是“微而显”,所谓“文见于此,而起义在彼”,为什么要这样?林语堂《骂人的艺术》,明恩溥《中国人的特性》所形容中国人骂人的段落,很适合用来理解这一“微言大义”,就是以含蓄迂回的方式,才被视为高妙。中国政治中也因此流行猜谜游戏,《鬼谷子·谋篇》说“圣人之制道,在隐与匿”,钱钟书也曾说中国政治统治的原则常在“深藏密运,使臣下莫能测度”,都是这个意思。所谓“句在言外”、“言有尽而意无穷”,这是说话的高妙之处,中国的文学、史学、哲学乃至政治等都受此影响。

一次看到徐复观的话:“意有余之‘意’,决不是‘意义’之意,而是‘意味’之意。‘意义’之意,是以某种明确的意识为其内容;而‘意味’之意,则并不包含某种明确意识,而只是流动着的一篇感情的朦胧飘渺的情调。”看到这,我看了就豁然开朗:“意义”是可以理解阐述的,但意味本身就是说不出来的。“床前明月光,疑是地上霜”的意义是很浅白明显的,但“意味”却是含蓄待发、难以穷尽的。古诗中有许多这样的例子,又如“大漠孤烟直,长河落日圆”,这两句看上去没意思,句意很简单,但你找不出更好的,那你说它有意外之意义吗?没有,它就是这点。但意味是想说而有意不说出来。刚过世不久的哲学家叶秀山先生也有一句话:“我们看到‘燕子’‘归来’了,遂‘知’‘春天’即将来临。这种‘消息’、‘信息’,不是科学性的‘知识’(knowledge),传递的不是‘概念’、‘推理’,而是一种‘意味’(意谓)。”这是只能体会的,就像传统的写意画,重在意味,那是不能教的。

又比如,禅宗公案中著名的问题“如何是佛祖西来意”,范文澜先生统计约有270多种回答,这回答不能直接答,像“春来草自青”这样才是标准答案,就是得要另起话头说,乍看完全不明所以。章学诚《又与正甫论文》中也有一段话:“上阐古人精微,下启后津之逮,其中隐微可独喻,而难为他人言者,乃学问也。”这是他对学问的理解,偏重“隐微”而“难为他人言者”的部分,这与现代学术要求凡事都理性地说清楚,恰是相反。章学诚还说过:“学问专家,文章经世,其中疾徐甘苦,可以意喻,不可言传。此亦至道所寓,必从其人而后受;不从其人,即已无所受也,是不可易之师也。”(《文史通义》卷三师说)

他至为推崇的“不可易之师”,在现代教育中已被灭掉,只有导师制中稍稍保留一点。现代假设任何老师都可以替换。按《庄子》中的故事,轮扁“不徐不疾,得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间”,强调真正的知识是“说不出来”的,你要学只能跟着我学。中国人喜欢说有所谓“秘籍”,像郭靖得到《武穆遗书》就成了军事家,这其实是不可能的事。《孙子兵法》你看了也没用,因为它只能谈一些抽象的原则。这些,在现代被称之为“默会知识”(波兰尼语),就是那些“未被表述的知识,像我们在做某事的行动中所拥有的知识”。

三)“圆而神”与“方以智”

章学诚的“史意”强调“隐微”、“不可言传”之处,这影响他的观念至深。有句话说,“风景即心境”——风景的意味都是人心的投射,所谓“浮云游子意,落日故日情”(李白《送友人》),“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而欲滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”(《林泉高致》),这些自然景致当然不可能像人一样含有情意,这些“情”和“意”本身都是人自己的心理投射。

章学诚也说过:“智者乐山,仁者乐水。山之中藏不可见,而景物在天地间,于人心必有得其似也。”(《大兴李氏兄弟四时行乐图记》)这是“客观物体与情感的异质同构”。就像钱钟书所过的,“山水境亦自有其心,待吾心为映发也”,只要以我之神接物之神,两相凑合,就能“即我见我,如我寓物,体异性通,物我之相未泯,而物我之情已契”。

章学诚说《史记》是“圆而神”,《汉书》则是“方以智”,怎么理解呢?这也是诉诸感性而非理性,他说《史记》是“圆而神”,是这一名著传达的力感在视觉上的结构等同物,而《汉书》带给人的力学图式不同,是“方以智”。中国传统上有很多类似的表述,如李耆卿《文章精义》:“文有圆有方,韩文多圆,柳文多方。”又如钱钟书翻译维威斯的议论:“文之简赅者,其貌圆而润;文之详实者,其貌方以刚。”邓以蛰总结中国画时则说:南宗为圆,北宗为方。

也就是说,对两者捕捉到的“意”的结构特征不同,因而调动人的感觉不同,从而“令人心想其形状如此”。这就像何兆武曾说:“罗素是干的幽默,弗洛伊德是湿的机智。”何先生曾翻译英国哲学家罗素《西方哲学史》下卷,必是深有体会才这么说。怎么理解呢?讲个故事:有人说到修女为免亵渎上帝而穿衣入浴,罗素说他无法理解,因为首先,她把上帝想得那么坏;其次,无法理解为何上帝的目光能穿透房子,却不能穿透衣服。这是一种幽默,但它给人的感觉是“干”的。

或者说,存在两类思维:一类是思维明白型,一类是思维玄虑型。杨振宁在演讲中也曾说过,物理学家中,海森伯的文章特点是朦胧、不清楚、有渣滓,而狄拉克则如“秋水文章不染尘”。唐君毅则在1958年宣示说过,认为西方文明是“方以智”,而应向中国学习“圆而神”。

四)“五经教”的结构,如何读懂《文史通义》

《文史通义》以难懂著称,章学诚很占这个便宜,因为各种不同观点的学者都可以读出不同的东西。在此,要学会用结构主义的方式去分析一个作者的作品内在结构。我曾说过,金庸的所有结构都只有一个主题,骨架就是“爸爸去哪儿”,因为他的小说主角往往是个缺少父亲角色的人物。那么章学诚著作的结构是什么呢?就是用“圆而神”、“方以智”,将“五经”做了区分。

像他曾说“《尚书》无定法,而《春秋》有成例”,这些话都很费解,到底什么意思?没有好的解释,现在用这公式都能理解了:他把这些著作分成两类,例如,《尚书》可归为“圆而神”,而《春秋》则是“方以智”,各承续其不同的“史意”。这就像索绪尔提出的语言学基本理论所说的,有两种不同的语言逻辑,横向(历时性的)和纵向的(共时性的)。

戴震(1724-1777)

五)章学诚的思维方式

他为何会具有这样的史学观念?要理解一个人,就得理解他的思维方式,而这关乎中国传统史学的一些特殊意识。按现在心理学的假定,一个人的早年经历往往对他影响至深,那我们或许也可以从两个故事中看出,章学诚和戴震从小时候起就有完全不同的思维方式。章学诚早年有这样一个故事:

犹记二十岁时,购得吴注《庾开府集》,有“春水望桃花”句,吴注引《月令·章句》云:“三月,桃花水下。”祖父(此处指章学诚的父亲)抹去其注而评于下曰:“望桃花于春水之中,神思何其绵邈!”吾彼时便觉有会,回视吴注,意味索然矣。自后观书,遂能别出意见,不为训诂牢笼,虽时有卤莽之弊,而古人大体,乃实有所窥。(《家书三》)

这看上去是一件小事,但如果一件小事对一个大学者的思想产生了深远的影响,那我们就不能不加以慎重对待。显然,章学诚自此就不满于字句上的理性注解,认为那“意味索然”,而想要“别出意见”。戴震小时候也有一件很有名的事,但表现出的样子与章学诚完全不同:

先生是年(十岁)乃能言,盖聪明蕴蓄者深矣。就傅读书授《大学章句》,至“右经一章”以下,问塾师:“此何以知为孔子之言而曾子述之?又何以知为曾子之意而门人记之?”师应之曰:“此朱文公所说。”即问“朱文公何时人?”曰:“宋朝人。”“孔子、曾子何时人?”曰:“周朝人。”“周朝、宋朝相去几何时矣?”曰:“几二千年矣。”“然则朱文公何以知然?”师无以应,曰:“此非常儿也。”

可以看出戴震的思维方式:他非常理性,或说强调“水平横向的相邻关系”,就像打牌时一二三四,中间不能断掉一个,出牌不能跳跃,这是科学方法论的基础。戴震最著名的学术方法论口号就是:“经之至者道也。所以明道者其词也,所以成词者字也。由字以通其词,由词以通其道,必有渐。”也就是说他相信必须要搞清楚局部后,才能一步步理解整体。就像笛卡尔曾说的:“正确思维和发现真理方法论的四条基本原则之一:把我所审查的每一个难题按照可能和必要的程度分成若干部分,以便一一妥为解决。”所以胡适发现戴东原,如获至宝,认为中国存在科学方法论的基础。但这种思维错在哪里?它太强调连续性,因而可能会出现“阿喀琉斯追不上乌龟”的悖论。章学诚明确反对戴震的方法:

戴氏言曰:“诵《尧典》,至乃命羲和,不知恒星七政,则不卒业。诵《周南》、《召南》,不知古音则失读。诵古《礼经》,先士冠礼,不知古者宫室衣服等制,则迷其方。”戴氏深通训诂,长于制数,又得古人之所以然,故因考索而成学问,其言是也。然以此概人,谓必如其所举,始许诵经,则是数端皆出专门绝业,古今寥寥不数人耳,犹复此纠彼讼,未能一定,将遂古今无诵五经之人,岂不诬乎!(《又与正甫论文》)

这里就显示出两人在侧重点上的关键差异。雅各布森曾说:“诗就是把选择轴上的对等原理投射在组合轴上。”这句话看上去有点费解,但像“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”这样的名句,便是将几组意象直接呈现,在此重要的是这些意象的整体感受,既不是拆解开的一个个事物,也不需要明确的虚词(例如写清楚“昏鸦在老树上”)。值得注意的是,章学诚曾自述,他在二十岁前“性绝呆滞”,“虚字多不当理”,不大理解虚词,相当于现代病理学上说的“相邻性紊乱”。也就是说,他在生性上就是一个注重具象、整体意味和感性思维的人。

这些是中国史学的一个重要侧面,也是在现代学术中多遭湮灭的一面。强调在语言文字之外的意味是中国文化的一个传统特点,在文史哲的各个侧面都有。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

演讲至此结束,刚好一个半小时。提问中有人问到这是否是感性与理性、归纳与演绎、或类比思维和逻辑思维的差异,章益国先生大体赞同,只是强调这两者并无优劣,而是并存的两种思维。

无疑,演讲予人颇多启发,解读角度也很有意思。像禅宗公案对“如何是佛祖西来意”的回答,这原本众所周知,但此刻我忽然也意识到,孔子在《论语》中每次对“仁”的不同回答或也出自相似的思维,即不是直接给出一个清晰、理性的定义,而是每次都有不同的回答,并留出余地让学生自己领悟。这种对“意”的感知,不仅是难以表述,常常确实是有意不表述,或说表述出来被认为太过直白而无余意,因而落了下乘。在这一点上,日本文化与中国文化是一体的,夏目漱石说日本人表达“我爱你”的最恰当方式是“今夜月色很好”,也是同样的意思吧。

我原以为今天这场讲座所谈的是章学诚史学的某个侧面,不过今天所谈其实极为开阔,甚至也不限于历史学的范畴。虽然最终是归结到“中国史学的隐秘面”(“隐秘面”应指需要会意而不直说的那精微之处),以及更确切地说,“如何读章学诚”的问题,但重心似落在“两种思维方式”上。这一点,龚鹏程在《国学入门》中也曾提到过有“两种语言观:一种主张因言求道,道在语言之中。一则认为言与道的关系不是合一的,对道的理解,有时反而要在语言文字之外去探求。”龚氏并认为乾嘉学者倾向前者,而老庄与禅宗则倾向后者。当然现代学术似也并非如章先生所说的,一味假定“说不出来就是没有”,倒不如说两种对立观点依旧存在,即如雅各布·坦纳在《历史人类学导论》中说的,一派是梅洛-庞蒂为代表,主张“感知乃是人在世界上存在的根本”,另一方则是萨特、维特根斯坦等认为的,“人类的一切世界体验都不可避免地取决于语言”。这个问题如果铺开来讲,还可以谈得更远,或许涉及到生成这种文化的社会结构(例如“高语境社会”),以及传统社会的“有机”特质。

最后,这也并不是章学诚个人的问题,他最多只显得像是体现了这一种典型的倾向,这当然既不是他独有的,也不是他创制的,更不是他受推崇的原因,只能说是解读章学诚叙述的一个门径。虽然章先生敏锐地意识到,章学诚对“史意”的表述方式在现代学术格局中难以容身,但这又与另一个现象矛盾:即如何解释章学诚去世两百年来,在前一百年默默无闻不受重视(《清史稿》为他立传时,甚至连名字都弄错了),而近一百年则名声大噪。除了“六经皆史”这一著名的论断(这有反经学的意义,并被用来契合“史学即史料学”,虽然这恐怕都违背了章氏本意)外,其被接受推崇,仍须解释。

就其思想而言,章氏实可说是一个“由复古而开新”的人物。他虽然赞许戴震的学问,但对戴氏的主要不满,恐怕并未因其考证方法,而是因为反感戴震攻击朱子学(戴氏谓之“以理杀人”),斥之为“诽圣谤贤”,连最佩服章学诚的胡适也认为他“卫道”成见颇深。如果说章学诚反复强调“意在言外”,那么他自己表述观点的方式,或许也是有弦外之音的,一如余英时在《论戴震与章学诚》中说的:“学术思想史上有许多重要的理论,从正面去看,都是‘言之成理,持之有故’,似无隙可觅。而一考其立说时的特殊心理背景,则往往发现其中别有待发之覆,而且关系甚大者。”也就是说,其人为何说那些话,须放在当时的语境下始能予以充分理解。这恐怕并不完全仅是“两种思维方式”而已。值得注意的是,章益国先生本身看来完全是以理性、祛魅的治学方式来读章学诚的,这固无不可,但既然章学诚如此强调微言大义,是否也须对此更多感同身受才能更好理解?

此外,要说“圆而神”与“方以智”是“两种思维方式”,初看成理,但其实也不尽然,按章益国先生自己的说法,这倒不如说是用现代的学术框架去“框”传统的概念,但两者并不能刚好对得上。这里说的“圆”和“方”本身确实都是诉诸感觉的描述性概念,但它们与其说感性和理性的两种思维方式,倒不如说更像是“两种风格”,圆未必是感性,方也未必就等同于理性;而且也并不是非此即彼的,相反,在中国文化中倒更推崇两者的互补(所谓“智圆行方”)。章学诚也还有一句名言:“高明者多独断之学,沉潜者尚考索之功,天下之学术,不能不具此二途。”余英时认为,“实斋与东原恰好可以分别代表‘高明’和‘沉潜’之两型”,但“高明”也未必就只是“感性”的类比思维,“沉潜”也不完全等于理性的逻辑思维,这种描述方式恐怕更接近于“杜诗沉郁、李诗飘逸”这样。急于将之等同于现代的二分框架,可能是有风险的。同样的,中国传统文化中所说的“意在言外”,恐怕也不能等同于“默会知识”,至少,“意在言外”或“精微”具有思想、审美、知识等多个侧面,彼此固有相通之处,但似不宜统统混为一谈。

最后,或许并非不重要的是:章学诚虽然常被视为一位历史学家,但其名著既然名为《文史通义》,也可见他并不自限于“史学”范畴之内。事实上,他明确说过:“史所以载事者也,故良史莫不工文。”他对“史”的理解恐怕也不同于作为一门现代学科的“历史学”,他所说的“六经皆史也”,实包含有一种高亢的复古理想,即以史学作为一切学术的根柢(或说,“史就是经”,乃至是“经的根本”),而不只是说把六经拿来作为历史研究的材料。这对于理解他的叙述,恐怕同样也有意义,因为从某种程度上说,他或许自认是在以经学的方式在治史。这样说来,在现代“历史学”框架下审视章学诚,或许本身就是巨大的误解。尽管现代学术研究的确是客体化了、祛魅了,但尽量减少这一转化中的损耗,更好地理解前人,毕竟仍是学术应具的目的之一。

发表评论