关键词:《文史知识》 文人交往

恍惚中很多意念还在学生时代,还在实习编辑时期,满脑子还琢磨着编辑前辈的微言大义,而编辑部已经通知我,要为《文史知识》四十周年写回忆文章了。《文史知识》都四十岁了。我们这一拨编辑,鬓已星星矣。

1998年初,我还是北京大学中文系研究生三年级学生,接到通知到五院开会,去了才知道是中华书局期刊部顾青、胡友鸣两大主任带队来听取对《文史知识》的建议。也有招兵买马之意。那时候真是年轻,站起来就以真实的热情发了一通空洞的批判。没过几天,《文史知识》编辑部就通知我去实习了。

1998年,位于六里桥的中华书局的《文史知识》面临两大困难:一是销量堪忧,二是编辑人手短缺。《文史知识》曾经有过辉煌的发行量,但是社办期刊在那个时期普遍面临着严峻的生存考验。胡友鸣主任带着厚艳芬编辑、李树玲编务,支撑着月刊的运转。这是第一印象。刚去实习,本来还想体会一下老社名刊的范儿,享受一下能够参与伟大事业的自豪,而实际上是“以不教民战”,立即就开始了第五期的工作,任务是为北大百年校庆办一个纪念专栏。整体思路友鸣主任出,我们想办法实现。记得通过《文史知识》编委王邦维先生约季羡林先生写一篇,但季先生时间、精力均不允,指示用已排出的写北大的几篇文字剪辑。这活儿我能做,剪辑了一篇,王邦维先生转季先生看了,传回来的话是“可以了”。

这种以战带训的方式给予新编辑的刺激很大,同时也缩短了入职以后的适应时间。因为编辑部人手匮乏,当年七月,我从学校毕业就到书局工作,中间真是无缝衔接。北京师范大学毕业的任灵兰跟我同时到岗,这样,编辑部人马壮大,很快就形成了分工:厚艳芬负责文学,她痴爱诗词,联系全国的知名古代文学专家;任灵兰是历史学博士,她负责历史。历史和文学是《文史知识》两大主干。我则负责其他。友鸣主任在这一轮的编制补充中,才真正有了一点调兵遣将的从容。

销量的战斗,主要目标是争取年轻读者。我们策划了在高校的系列讲座,邀请专家到高校讲座以招徕听众,《文史知识》也随之走进校园。我负责联系学校。有的学校团委说这事儿得学生会出面,学生会却说这事儿得团委才有权力决定。颇有一些来回跑步。现在记得,叶朗先生在清华、阎步克先生在北大、陈平原先生在川大,帮助《文史知识》扩大了影响。有一次,负责接送叶朗先生,便乘机请教,印象很深的是他说的两条:一是人一辈子真正能读明白的没有几本书,一本书能读明白就很不容易;二是他有一个出版方面的思考,每个学科或者每个大家精选几篇真正有代表性的文章,编成系列小书,帮助青年学生读透。他列举的书,我至今都还在读着,像《小逻辑》《纯粹理性批判》,隔一两年都拿出来攻读一遍,果然至今还没有真正读明白。

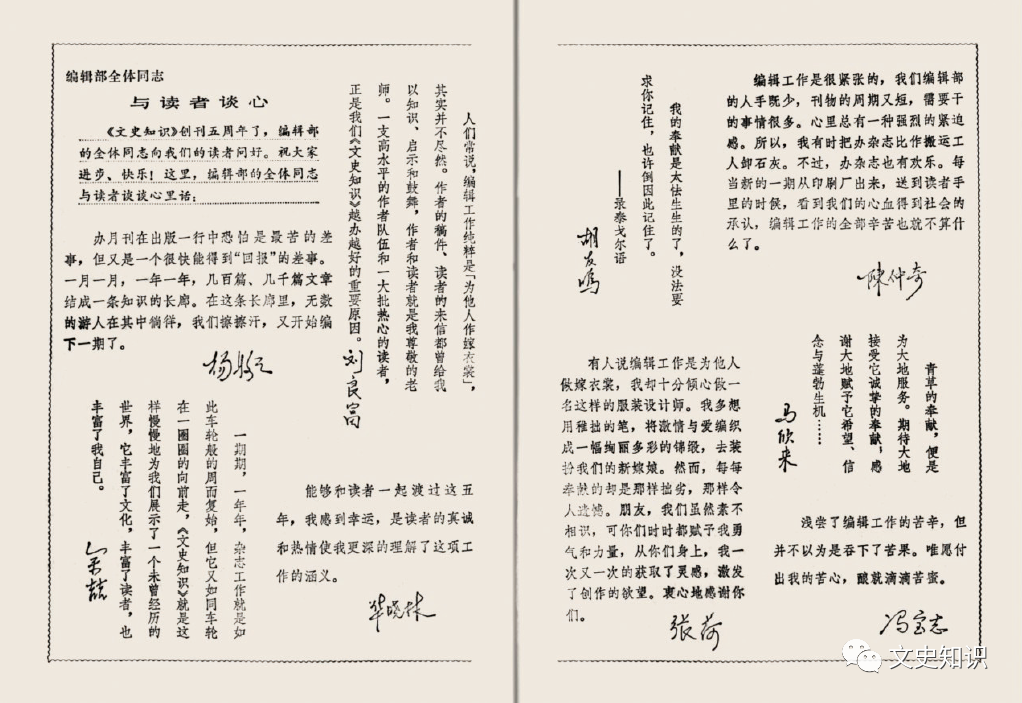

《文史知识》创刊五周年“编辑部全体同志与读者谈心”

《文史知识》一直通过邮局征订。那个时候,开始尝试自办一点发行作为补充。我们联系了一些销售杂志的书店和专门做杂志的代理。在李树玲的敬业精神感染下,有一家书店慢慢做了起来,逐渐达到能销售二百多册的水平,而邮局订数岿然不动。订单到编辑部的那天,大家欢欣得无法形容。记得,我拥着一件厚旧的棉大衣,在书局顶层八楼角上的办公室里,望着窗外很远的地方开始了加法和乘法,一家二百册,两家四百册,十家两千册……

二十一世纪即将来临的时候,全社会开始反思百年和畅想未来。《文史知识》也策划了系列反思与回顾,约请各领域的名家写稿。年纪大写不动的先生,我们上门采访,整理录音形成文字。这样就走访了不少先生,记得去采访过季羡林、张岱年、林庚几位先生。这里只说张岱年先生和林庚先生。

采访张岱年先生是我跟任灵兰博士一起去的。先生住一幢老楼的老旧两居,说话有些口吃,颤颤巍巍把我们让进屋里。我有些疑心采访能不能顺利进行。让兰师母很热情,用一个竹篓子装瓶胆那种水瓶给我们倒水,问任灵兰哪里毕业的。任灵兰说北师大。让兰师母说:“北师大啊,跟我一个学校,咱俩是校友啊。你也有个兰字,我们是两枝兰。”然后她微笑着听张先生指示。先生带我们到一个应该是客厅但东西塞得满满当当的房间,一个大圆桌,一个半长的沙发靠墙壁,这就没有多少空间了。先生请我们对面坐下,自己慢慢挤到沙发上。沙发矮,圆桌高,两者又离得近,先生的下巴差不多就要挂到桌面了。然后开讲。我很担心他老人家说话费力,采访可能有困难。不过很快就焕然如春冰之解冻,缓缓流淌,渐渐有冲波逆折之感。我跟随先生的言语进入纯粹的精神世界。张先生语言无比干净,有一种特别的韵律。这一次汩汩滔滔的哲学讲座,是我到《文史知识》后的一次偏得,差不多屏息听完。最后问了一个问题是:给年轻朋友推荐一本中国哲学入门书,哪一本最好?张先生不假思索答道:“冯友兰先生的《中国哲学简史》。”良久,补了一句:“水平高啊。”

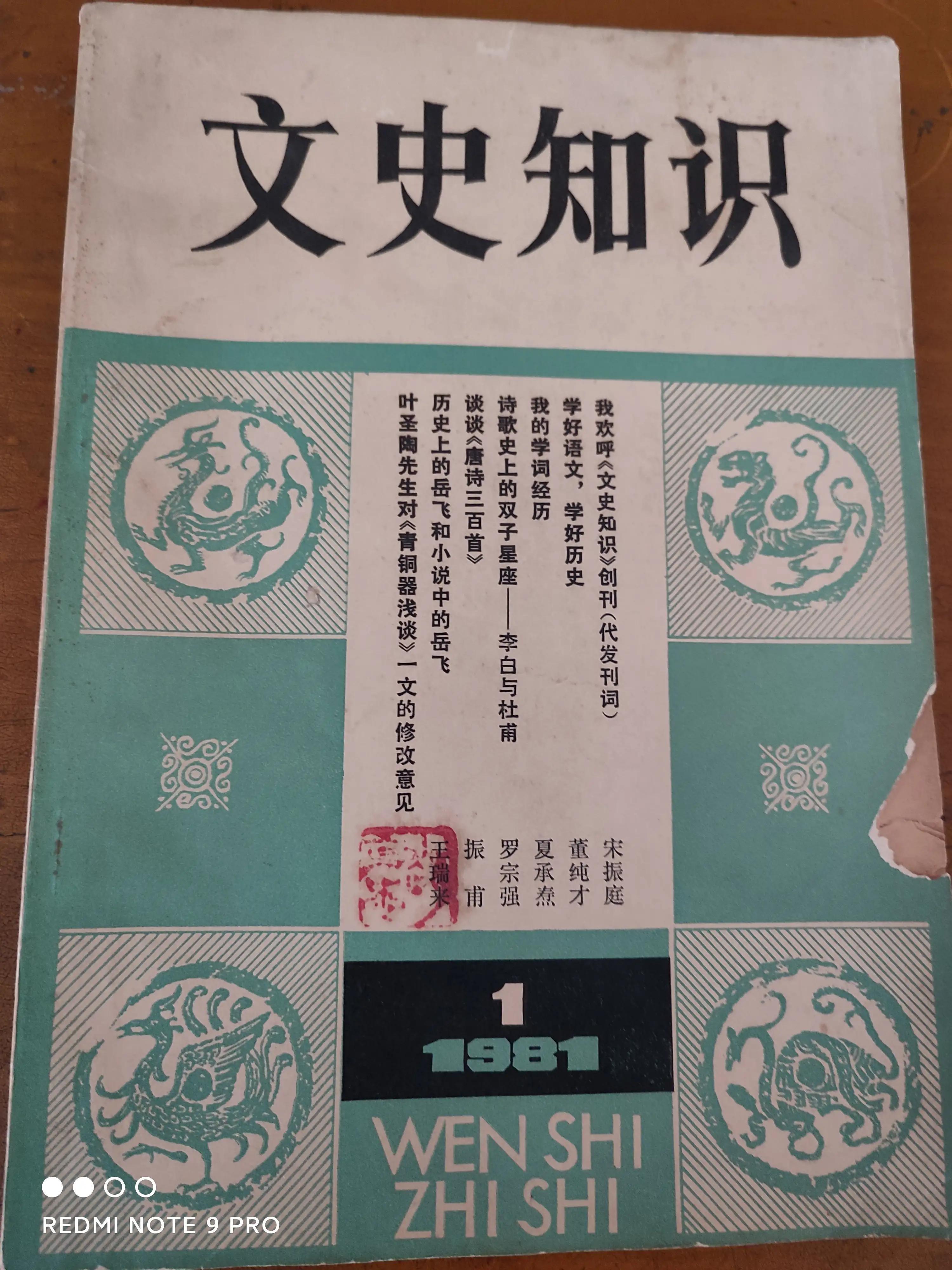

《文史知识》八十年代封面

友鸣主任带我登门拜访林庚先生。那时候林先生已很难得到系里讲课,我就没有听过,这回补上了。先生青布略旧的中山装,面容清癯。问了我的师承关系后就开讲。他把这次的采访当成认真的讲课,坐在那里,如青山之稳重,春树之雅洁。林先生说,论文一千字,有新见就可以了,不应该要求篇幅;考证若无关宏旨,考得再清楚也就断在那里了,没有用处;纵横家呢,在秦汉甚至唐代仍有馀波和回声。世间常有见其人而后不愿再读其书的情况,林先生是见其人而后更爱其书的典型。多年以来,林先生的《唐诗综论》一直是读完堆砌材料的鸿篇巨制后难得的清心剂。

吴小如先生是《文史知识》的救火队员和“常务”顾问。《文史知识》缺某种稿子或者有新想法的时候,友鸣主任常常带我去向他求援和请教。有时候我也一个人去,这多半就是借着书童和信使的身份。他为写一篇评论朱自清《诗言志辩》的文章,需要看一下商务印书馆郭绍虞《中国文学批评史》的旧版,我从书局借出来给他送去。也乘机了解了郭先生关于《中国文学批评史》新、旧版的评价,思绪被牵得很长。有一段时间,小如先生没有经受住友鸣主任的鼓动,要看金庸小说了,我每次去送一部,换回一部,接连跑了几回。到看完《鹿鼎记》,先生说:“不看了。”我疑惑地望着他,先生说:“再看,睡眠要出问题了。”

友鸣主任转眼荣休快五年了。我记得他曾给我的一次很好的训练。做张岱年先生的访谈,有很多事情要事先设计,比如说问张先生什么问题。友鸣主任说,《文史知识》的编辑不能够问一些不痛不痒的问题,你得问到点子上,既要让他说得畅快,又得是我们需要的东西;作为《文史知识》的编辑,给老先生整理出来的东西,拿出去不能闹笑话。这就逼着我要去看张先生的书与文章。访谈回来后,一整晚都在整理录音,没有把握的关键地方,翻来覆去听,不觉东方之既白。从此就感受到了,我们编辑就是要这样做事情,要尽量做到最好。中华书局的编辑,《文史知识》的编辑,必须把这样基础的工作做好。在书局工作而以《文史知识》贯穿始终的,友鸣主任是唯一。这是一辈子只做一件事情的样板。后来我在书局不断变换工作,每次变换就会想起一直在《文史知识》工作到退休的友鸣主任;都会想起刚到《文史知识》的一句豪言:愿意在《文史知识》工作一辈子。每次想起,就耳热心跳。

《文史知识》正是因为有这些先生,才一直保持着自己的格调和水平。在纸质期刊哀鸿遍野的时代,《文史知识》一直保持着她的销量,一直有一群陪伴她的读者。精神世界的种种,最后成了形、成了物而能长久的,就像《文史知识》这样的期刊,皆是一群人非凡努力的结果,甚至是几代人非凡坚持的结果。比个人的立言,别是一番滋味,别有一种艰难。天地之间,该有《文史知识》这样一个刊吧。

真是很难忘记每期付印前一人持目录,一人读正文作者篇名的校雠;很难忘记每年十二月等待邮局订数的煎熬;很难忘记读者夸奖时的欣慰;很难忘记任灵兰博士某天下班后,突然在马路边来了一个后空翻;很难忘记友鸣先生围棋水平长期稳定而又永不言败的斗志。很难忘记,六里桥八楼那个独立的精神空间,二十年间来了,走了,来了的一位位编辑同仁。

祝福《文史知识》的四十盛年,希望她在传统文化的春风中稳稳地走下去。

发表评论