“中华文明的起源,不似一支蜡烛,而像满天星斗。”

——苏秉琦

纪录片《发现包头》第一集《包头塬》之一

(总撰稿:那日斯 庞月莲)

//

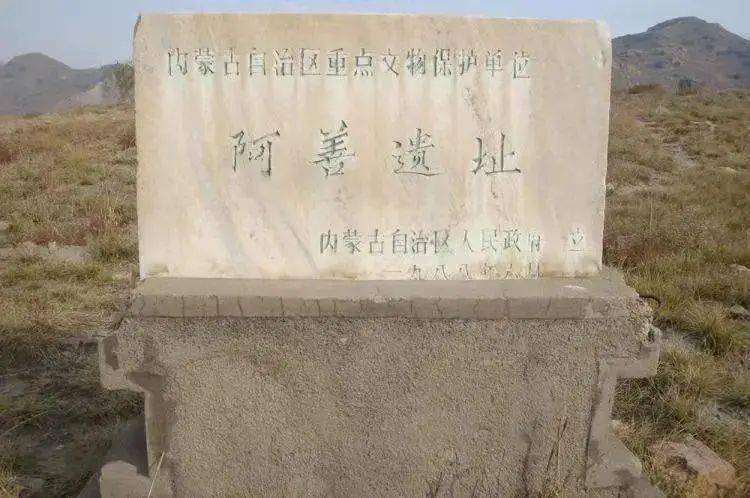

站在大青山南麓阿善遗址台地上,远远望去,黄河如一条玉带在城南蜿蜒东流而去。而曾经,黄河就在这山脚下滚滚滔滔,灌溉滋养出一种灿烂的史前文化。作为“全国重点文物保护单位”,六千年前包头人类文明的星光正是从这里发出光亮。

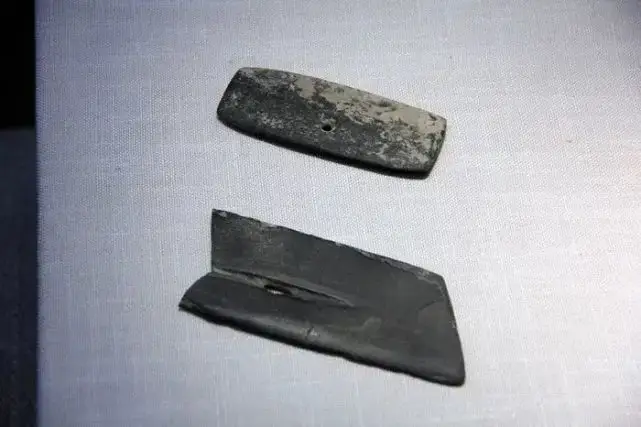

这块土地上曾经栖息着距今六千年到公元前四千年的阿善文明。这隐姓埋名几千年的阿善文明是被一把石斧敲响的。

1979年6月的一天,一位名叫杨在新的农民拿着一块捡到的石器,走进了刚刚成立不久的包头市文物管理所。令人没有想到的是,这个有着明显人工加工痕迹的石器竟然是一件新石器时代石斧。就是这件锋利的石斧,洞穿时间的幽邃,把我们带到6000年前阿善文明的现场。

循着这件石斧捡到的地方,1980年、1981年,内蒙古社会科学院蒙古史研究所与包头市文物管理所共同组成发掘组对该地先后进行试掘和正式发掘。令人惊喜的是,考古工作者在大青山南麓阿善沟台地和沙尔沁东西园等台地上,发现了十多处新石器时代遗址。涵盖仰韶文化发展全过程。这在国内也实属罕见。

其中阿善遗址最具代表性,是黄河流域一处较完整的氏族村落遗址。面积约5万平方米。遗址边缘有石砌围墙遗迹,大型石砌祭坛等,并伴随有大量石质、骨质、陶质文物出土,为探索中华文明起源提供重要线索。

阿善遗址位于包头市东河区阿善沟东边的圪膝盖沟两旁的台地上,这里北依大青山,南临黄河,圪膝盖沟终年泉流不绝。

这里曾经繁衍生息着的是一个爱美爱艺术的聪明的族群,一个善于创新的族群。

从这里出土了精美的骨饰项链、骨簪和陶埙。其中骨针,其针孔之细小精致令人叹为观止。还有那把骨柄石刃刀,几千年后依然石刃锋利、骨柄闪闪发光,是史前时代复合型工具制作的巅峰。那串项链,是一个青年男子为自己心爱的女子精心磨制串起的吗?此外还有见证最早纺织业的石纺轮、石纺棰,各种大小不一泥质陶、夹砂陶等精美陶罐等。他们把时间交给了日复一日精心的打磨耐心的烧制。他们超越了时间。时间流逝,但他们还在这里。

在东河区西园新石器时代遗址发现的一件泥质红陶钵,外壁上部绘有红彩菱形网格纹,是陶器装饰的原始纹样之一。其纹样色彩和中原仰韶文化三期红彩器物类型基本一致。这是偶然的撞衫,还是文化扩张的结果?是本土原创还是舶来品呢?

2021年是仰韶文化发现100周年。1921年瑞典地质学家安特生发掘了河南省渑池县仰韶村遗址,人们将位于黄河中下游地区的这种新石器时代文化称为仰韶文化。距今约7000到5000年。仰韶文化最主要特征是其绚丽的彩陶,因此仰韶文化又称彩陶文化。

在仰韶彩陶夺目的国色初光里,有一抹光华属于阿善文化。包头博物馆静静陈列的这件红彩陶钵,隔着六千年岁月依然红艳。张海斌馆长认为它是仰韶彩陶工艺传播的结果:

“彩陶是咱们当地制作的,它这个文化是相互影响的。现在还有一种人提出观念,说仰韶晚期形成了仰韶古国,在这个区域里头,我们属于仰韶古国的组成部分。”

阿善沟曾经居住过古人类的事实被发现后,在国内引起震动,被中国考古学会理事长苏秉奇教授称之为“包头塬”(人民日报1988年7月18日3版“大青山石器文明新发现”)

塬,指中国西北部黄土高原地区因冲刷形成的高地,呈台状,四边陡,顶上平。

六千年前阿善文明起源于这样一片大青山高地,而当六千年后的今天,包头市提出打造建设对外开放新高地时,这是否是一种历史和现实巧妙的链接呢?而曾经从这样一个古文明高地起跳的包头市,应该能更高更快地实现新的飞跃。

风吹草长,六千年前文明已经在岁月中沉寂,却有一支埙,其音清远幽渺挟带着古文明的讯息悠悠传来。

1988年,考古工作者在沙尔沁西园新石器文化遗址,发现了一件非常完整的制作工艺相当精细的陶埙。这件陶埙高5.5cm,口径3.5cm,外形似一个鸟卵,一面横列两孔,另有吹口一个,共3孔。现在仍然可以吹奏出不同音阶关系的5个音符。

时间淹没了一切,又让一切带着岁月的痕迹重新焕发光彩。

来自于六千年前的荒古浑朴的乐音跨越时间,仿佛从洪荒中一路跋山涉水而来。让我们直接听到了先民那幽微的心声。

埙,最初可能是模仿鸟兽叫声而制作,用以诱捕猎物,后逐步演化为单纯的乐器。陶埙音色朴拙,吹土为声。其音深邃而悠远,幽静而醇厚。《乐书》说:“埙之为器,立秋之音也。当远古的先民面对田野轻轻吹起时,在抒发心情的同时,是否也在通过这乐音感念天地带来的收获呢?

那么创造了这些了不起的文明的阿善先人,他们又是从哪里来的呢?

据考古推测,随着八千年前地球全新世大暖期(指间冰期中最暖阶段)的到来,阴山一带也迎来了气候最适宜期,温暖湿润适于农耕。阿善族群也许就是在这个时期从中原仰韶文化人群分化而来;从豫西晋南等黄河中游地区一路北上来到大青山南麓台地。当看到黄河水中鱼儿跳跃,山谷泉水清澈奔流。他们激动地喊着“阿善、阿善”奔向这里。(“阿善”就是蒙古语“甘泉”的意思)他们原本成为这块土地最早的主人,但两千多年之后,他们又神秘消失。他们又到哪里去了呢?背影远去,但一个个古老的存在埋下伏笔,引领我们追寻。有学者认为阿善遗址出土的石镞证明了他们曾经在这里狩猎,之后有可能北去流浪,变成游牧族群;也可能随气候变冷,向南重又回到中原;另一种说法阿善先人向西南可能融入鄂尔多斯朱开沟文化人群中。有三足瓮为证。

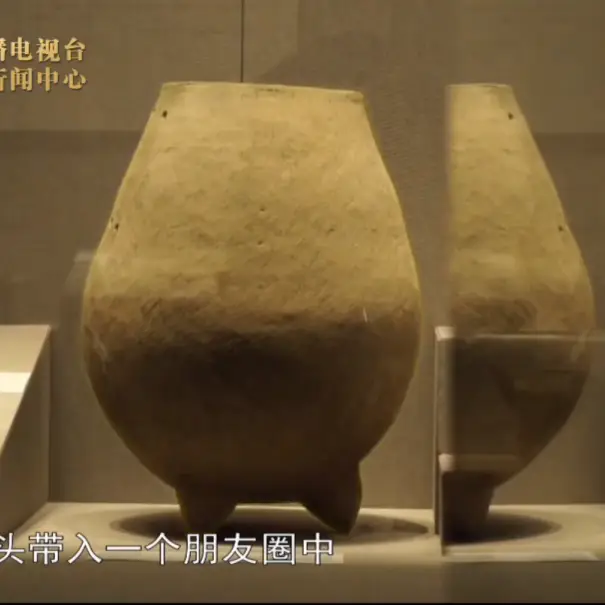

1996年夏,位于包头市昆都仑区阿尔丁北大街与莫尼路交叉路口北约0.5公里处,一个单位在兴建厂房时,于距地表2米深的地方赫然发现一鼎三足瓮。瓮高57.5厘米,口径26厘米,是泥质灰陶。如同一个站立着的巨型鸡蛋。底部有三个乳状袋足。这件体态又有点儿像龙猫,灰不溜秋不起眼的器物,直接把包头的历史拉回到4000年前,它竟然是夏代文物。它将包头带入一个朋友圈中。包头在夏商时期归属朱开沟文化。

在内蒙古鄂尔多斯发现的夏商时期朱开沟文化遗址中,其陶器群以发达的三足器而著称。尤其是花边鬲、三足瓮等构成特有组合。

原中国历史博物馆馆长,著名考古学家余伟超先生认为,根据三足瓮流布情况,整个内蒙古中南部和晋中地区、晋陕间的黄河两岸至少从新石器至青铜时代,可以确定为一个相对独立的文化区。这个区内发展而成的三足瓮青铜文化,正是中华民族青铜文化的一个典型代表。

距今4200年到3500年的朱开沟文化首次完成了人类历史上第一次社会大分工,从原始文化中分离出来并缔造了中国北方原始畜牧业雏形。这一时期北方的游牧民族开始形成。

也许阿善先人逐渐融入那奔跑跳跃的游牧人群里。在永恒的无家的潮水里,他们是否偶尔梦见那个长满果实的家园呢?

包头广播电视台大型文史纪录片《发现包头》

第一集:《包头塬》

发表评论