编者按

2021年5月1日即将迎来《文史哲》70周年刊庆,本刊公众号特推出刊庆推送特辑,内容以《文史哲》作者和编者回忆为主。本期推送刊庆特辑第一篇,讲述了华岗校长与《文史哲》的故事,藉以纪念这位杰出的马克思主义理论家和《文史哲》的创始人。

作 者| 王学典教授,山东大学儒学高等研究院执行院长、《文史哲》杂志主编

原 载|《光明日报》2003年6月3日

原题| 华岗与山东大学文史哲研究传统的形成

一流的大学,是一流的师资、一流的设施、一流的管理等各种办学要素充分互动的结果。而其中最关键的角色是校长。如果说没有蔡元培就没有现在的北京大学,那么我们同样也可以说没有华岗(1903-1972)就没有现在的山东大学。一位杰出校长的进退不仅关乎着一座学府的兴衰,其兴趣和偏好还可能会给这个学校创造新的传统。山东大学在二十世纪五十年代形成文史见长的传统,与华岗校长个人的学术偏好不无关系。我们甚至可以说,山东大学“文史见长”的办学特点实际上就是华岗锻造的。没有他一系列勇立潮头,敢为天下先的大手笔,绝不会有直到今天山大文科所享有的美誉。华岗在任山东大学校长短短六年(1950-1955)内所获得的巨大成功,给我们留下了许多启示。

华岗先生

著名的大学关键是靠有一批学识深厚的著名教授

大学区别于其他任何机关的本质特征,不是一般地“以人为本”,而是“以才为本”。大学校长最主要的职责当然是延聘人才特别是延聘一流人才。华岗主持校务时的山东大学,在相当大的程度上已经做到了这一点,那时文史两系堪称名士如林、大家济济。其中陆侃如、高亨、萧涤非、冯沅君、殷孟伦、丁山、杨向奎、童书业、张维华、郑鹤声、王仲荦、赵俪生、黄云眉等都是当时中国学术界的精英,他们共同托起让后人艳称的山东大学文史哲研究的“黄金时代”。这些人中的相当一部分,是五十年代初华岗主政时加盟山大的。这其中绝大多数都是所谓“旧知识分子”。华岗能够罗致到并且吸引住这批学人的秘诀何在?曾因任职于国民政府国史馆而一时抬不起头来的郑鹤声先生后来说:“在我的记忆中,华校长对我们从旧社会来的知识分子,从不另眼看待。”老革命出身的华岗为什么能对“旧知识分子”“从不另眼看待”?现在看来,原因至少有这样两点:一、华岗本人就是一个具有“旧知识分子”典型习性的人,赵俪生先生最近说:华岗“与其说是一个共产党员,毋宁说是一个大民主党派人士”。鞭辟入里!二、他是个卓越的教育家,他知道要办好大学该依靠谁。孙思白先生在怀念文章中指出:“记得有一次他和我谈论起中国过去著名的大学时说:‘著名的大学关键是靠有一批学识深厚的著名教授。’”这不是“大学者,大师之谓也”的翻版吗?

据说,五十年代初的华岗内心最大的“隐忧”是“对知识分子的粗暴”。这完全可以理解。因为那是一个政治高于业务、立场重于学问、革命身份贵于学者身份的时代,“对知识分子的粗暴”已被视为“革命风格”。在这种“后革命”氛围中,为了保护好“旧中国”留下的这批“著名教授”免受频繁“运动”的伤害,华岗可以说尽了最大的努力。“三反五反”运动中,山东大学医学院著名女教授陈慎昭因被诬为特务而自杀,华岗闻后极为愤怒,他痛心地说:损失几万元也抵不了损失一个专家重要,几万元买不了一个专家。与此同时,齐鲁大学以张维华涉嫌贪污“美庚款”为由要将其调回审查,华岗坚决反对,说“齐鲁大学和山东大学都是在共产党的领导下……不必多此一举”,从而使张先生免遭一场厄运。一九五五年中文系要把一个教授定为反革命,他认为证据不足,批示“缓办”;同时,他还以党委书记的身份阻拦公安部门批捕一个所谓有历史问题的外语系教授,理由是:“我们的教授大都是从旧社会过来的,有的人有这样那样的历史问题,可以通过学习和实践对他们进行改造。”难怪罗竹风称他为“教授们的知心人”。

“延聘一流人才,并使他们快乐。”可以说是办好一所大学的不二法门。华岗虽没有完全做到这一点——当时也不可能完全做到这一点,但他肯定认识到了这一点。这么多各学科的精英人物凝聚在他身边,把他视为“知心人”,绝非偶然。

1946年华岗与周恩来等合影

文史见长、发展生物、开拓海洋

一九四六年,华岗从重庆刚到上海接任中共上海工委书记不久,潘梓年就问他:“你打算将来为建设新中国做点什么?”他回答说:“我还是教书好。”一九四九年底,中央征询华岗对担任中共西南局宣传部长和中央统战部副部长的意见,他都没有接受。相反,他于一九五〇年四月接受了山东大学校务委员会主任委员的安排(相当于临时校长),后于一九五一年三月被任命为校长和党委书记,历史真的给他提供了一个办大学的机会。他也充分利用了这个机会。任何一个大学校长尤其是身处地方的大学校长手中所握有的资源(声望和物质)都是有限的。大学的成败关键是有无自己的特色、优势和个性。这在相当大的程度上取决于校长的判断力、审时度势的能力和决策魄力。《山东大学校史》记载:一九五二年院系调整后的山东大学已成为以文、理为主的综合性大学。具有战略眼光的华岗校长,这时已开始考虑学校的学科设置和布局。一九五二年十一月,他会同童第周、陆侃如两位副校长提出:要把山东大学办成有自己重点、有自己个性的学校,要打造自己的特色。他们一致认为中文、历史两系师资阵容齐整,水平较高,教学和科研都已打开局面,并取得了重大成绩,可以作为学校倾斜的重点。仅半年之后,高教部就指示各直属高校,研究并确定本校的重点学科与发展方向。山东大学遂将中文、历史、海洋生物、动物胚胎等上报。山东大学的学科规划蓝图因有特色而受到高教部长的赞扬,“文史见长、发展生物、开拓海洋”的鲜明特色和个性就这样铸就。如今,当年的“海洋生物”学科已发展为“中国海洋大学”,“动物胚胎”则促成了标志细胞遗传学研究重大突破的“童(第周)鱼”的诞生。时间已充分证明华岗当年在学科建设方面的远见卓识。

但如何发展中文与历史两个学科?华岗校长也有不同于流俗的考虑和做法。而且,中文与历史的侧重点又不一致。在中文系,山大主要是抓中国古代文学史的建设。《文史哲》杂志从一九五四年七月起,先用十八期连载的方式将陆侃如、冯沅君改写的《中国文学史简编》推向学术界,论者认为,“这是解放后用新观点、新方法完成的第一部系统的文学史”,“山东大学文学史研究的重镇地位由此确立”。萧涤非的《杜甫研究》(上卷)出版前,也自一九五五年起在《文史哲》上连载,山东大学杜诗研究的声誉一举奠定。历史系的学科建设则通过中国史专门化的思路进行。当时的“专门化”各有各的理解。赵俪生先生回忆说:北大以断代史作专门,如所谓的“宋史专门化”;山东大学则采用现在流行的规范的“专门史”的方法:开出“中国土地制度史”“中国手工业商业发展史”和“中国农民战争史”三种“专门化”课,由此带动了历史系的学科建设。这些学科的提出和设置,在当时都是破天荒的、没有先例的。这些学科与历史系的名家们在《文史哲》杂志上发起的“五朵金花”问题的讨论,将一九五一年才在华岗推动下建立的山东大学历史系搞得有声有色,堪与一些老牌历史系媲美。

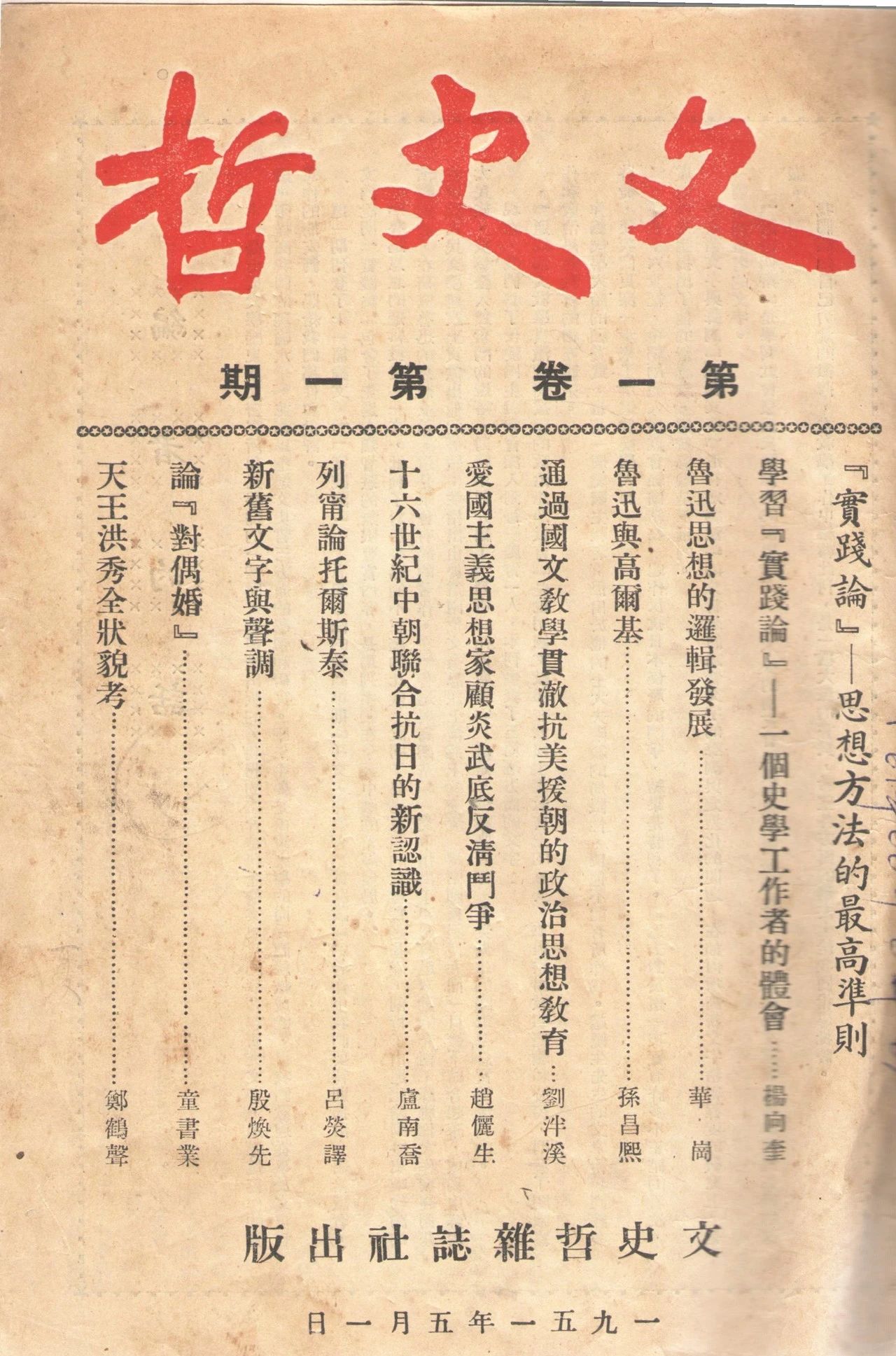

山东大学创办《文史哲》是开风气之先

华岗校长对山东大学文史哲研究的另一个重大贡献当属创办《文史哲》杂志了,该杂志现已成为海内外驰名的品牌杂志。它的创办无疑是山大文科发展史上的一桩最可纪念的事件。可它最初仅是一份同人杂志,倡议人华岗当时虽然身为校长兼书记,但杂志的创办却未让公家出钱,而是延续了解放前同人杂志的惯常做法:同人们自己出资。《文史哲》杂志最初就是以华岗校长自己的稿费收入做基金办起来的,杨向奎、童书业、赵俪生、王仲荦、孙思白等同志都曾解囊相助。开创之始,大家动手,从写稿、审改、印刷、校对一直到包装、发行都是自己干,没有稿酬……所有人员都是兼职。从最初邮局拒绝发行只得依靠同行和朋友推销,到一九五四年印数达一万三千册,一九五五年更达两万七千册。

《文史哲》创刊号

《文史哲》刊誉腾起,给山东大学文科打下一片江山。作为新中国首创的大学学报,《文史哲》得到教育部的表扬。连主政华东的陈毅也对之赞赏有加:“山东大学创办《文史哲》是开风气之先,继续办下去,一定可以引起全国各大学的重视。”

从创刊伊始,《文史哲》就顺应学术的本性,鼓励争鸣。这是这份杂志获得成功的基本原因。这有许多例证。在《中国历史翻案》一书中,华岗是持“西周封建论”观点的,但有些持异议的历史教授不敢发表不同意见,总想听听他的看法,如童书业先生就有顾虑。华岗多次鼓励童书业教授破除顾虑,发表自己的看法。在华岗的鼓励下,童书业先后写出《中国封建制的开端及其特征》《论“亚细亚生产方法”》等文,成为一九四九年后古史分期和“亚细亚生产方式”等史学大论战的较早文字。一场又一场论战就这样在《文史哲》上或齐头并进或前后相继展开了,二十世纪五十年代的史坛有“五朵金花”之说,其中至少三朵是盛开或首先开在《文史哲》上的。这些论战今天如何反思另当别论,但杂志这样做的效果却有目共睹。《文史哲》杂志不但把已有地位的山东大学中文系突出地摆在同行面前,也使刚刚从中文系独立出来的山东大学历史系陡然崛起于兄弟大学历史系。

“严肃的学者”与“热情的老布尔什维克”的完美结合

多种身份的完美结合不但是华岗成功主办《文史哲》的原因,它又何尝不是华岗成功缔造新山东大学的原因,山东大学也何尝不像《文史哲》一样是华岗手中一件得意作品?!

二十世纪五十年代是任何一个纯粹的书生都无法应付的时代,这不仅是指它仍处在革命的余波荡漾之中,更重要的是指它形成了一种将所有社会资源包括各种办学资源都集中于自己手中的计划管理体制,而这个体制又有自己的一套特殊运作规则,单纯的学者要从这个体制中汲取资源,很难。因此,在这个特定的时期,要想办好大学特别是办好一所已有相当声誉的正规大学,仅有一个学问家的身份固然是远远不够的,仅有一个革命家的身份也同样是不够的。集革命家与学问家于一身,才是这个时代所需要的最佳校长。华岗从政治与学术两个方面,恰好满足了这种需要。

华岗先生

从政治方面说,华岗不是一个普通的革命战士,而是一个“热情的老布尔什维克”、中共高级干部。他的地位、声望、才干特别是与体制的天然关系,使得他能获得时代所能提供的最好办学条件。

与非凡的革命经历相比,华岗也有着丝毫不逊色的学术经历:早在一九三一年,他就在鲁迅的帮助下,出版了《1925-1927年中国大革命史》,“这部火与剑的著作”。在一九八一年重版时,仍被廖盖隆誉为“到现在仍然是详细论述中国第一次大革命历史的唯一著作”。此后华岗陆续出版了《中国历史的翻案》《鲁迅思想的逻辑发展》《辩证唯物论大纲》等十余部专著。无论今天如何估计华岗的学术成果,但都无法否认他是一个学跨文史哲而且均有造诣的博通型学者。

重要的不在于他是否写下了不朽的著作,而在于他具备了浓郁的中国传统“士”的那种“可杀而不可辱”的高贵气质和“志于道成于仁”的人文情怀。这也就是前面所说的他也具有的那种“旧知识分子”的典型习性。正因为这样,他既是中共的代表又能与闻一多、吴晗、李公朴等成为朋友,取得他们的信赖并促成了他们的“转向”;正因为这样,他后来才能成为旧中国遗留下来的教授们的“知心人”;正因为这样,他才能如此钟情于发展文史哲这些源远流长的学科。

选择华岗当校长,是山东大学的幸运,更是山东大学文史哲诸学科的幸运!山东大学人永远会怀念这位老校长,更会把这位老校长创下的辉煌基业在新的时代继续下去、光大起来。

发表评论