也许没有人会怀疑,当代阿根廷作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯是文学与思想领域几乎不可战胜的强者,与他生活在同时期的意大利作家卡尔维诺曾评价博尔赫斯的短篇小说:创造出几乎是神话性的结构。博尔赫斯有着如同图书馆一般广博的学识与记忆里,但他的躯体却脆弱而破败。

博尔赫斯与他的时间迷宫

与父亲有着相似的命运,在事业高峰期因眼疾失明,近半个世纪的独身生活中,强势的母亲曾是博尔赫斯唯一的拐杖。他凭借超凡的想象力创建出一个关乎现实与虚构的迷宫,将时间与空间操纵于笔尖,唯有短篇小说《南方》不同,它来自博尔赫斯中年时置之死地而后生的亲身遭遇,忠实地触及了他思维深处、感性而悲悯的人生观。

未来与过去:生命中的有限经历与无限可能

《南方》讲述了图书馆秘书胡安·达尔曼在买到一本《一千零一夜》后,因为迫不及待地看书,而被刚油漆过的窗户划破额头、感染高烧,而不得不疗养的故事。故事起源简单得几乎是每个人生命中都有可能遇到的事,直到达尔曼被确诊为败血症,病入膏肓之时,命运却出现了转机:

过了不久,大夫对他说,他开始好转,很快就可以去庄园休养了。

难以置信的是,那天居然来到。

《南方》的故事叙事自此开始“分岔”,擘肌析理之间,是生命曾经历过的回忆和未曾抵达的可能。

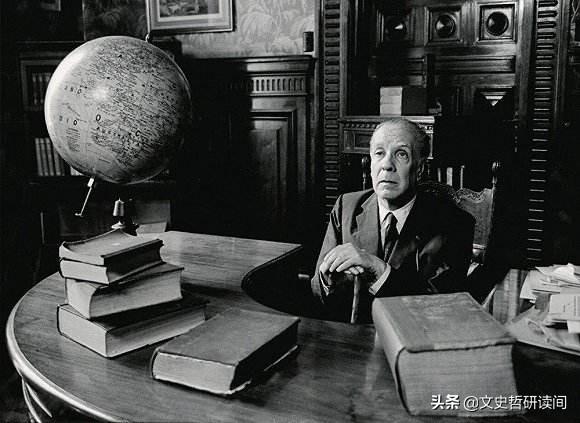

博尔赫斯任阿根廷国立图书馆馆长时已失明,命运赐他80万册书,却同时给了他黑暗。

第一次读《南方》时,我曾以为这是一位凡人与病魔作斗争的故事,直到后来重读,才注意到博尔赫斯在小说中提及9次的《一千零一夜》。

可以说,《南方》的故事因《一千零一夜》而起,达尔曼因为急于看这本书而受伤;于此同时,它也是现实与梦境的屏障,在病中,《一千零一夜》的画面在他的脑中反复出现;最后,从某种意义上说,《一千零一夜》是达尔曼战胜命运与不幸的勋章。正如博尔赫斯在小说中写道:

这部书同他不幸的遭遇密切相连,他带这部书出门就是要表明不幸已经勾销,是对被挫败的邪恶力量一次暗自得意的挑战。

直到故事结尾,达尔曼也没有将《一千零一夜》读进去,这部古老的阿拉伯民间故事集,像是一个美丽而遥远的幻境,冥冥中指引着达尔曼的生命轨迹,却从未给他明确的答案。

博尔赫斯侧影

《南方》故事风格一改博尔赫斯最擅长的离奇而交错的叙事,读到尾声之前,你都有可能误以为这是一篇枯燥乏味的旅行流水账。直到达尔曼遭遇了一个“长相粗鲁的人摇摇晃晃地站起来向他叫骂挑衅”,才有了达尔曼手中突如其来的明晃晃的匕首,才有他一改往日卑微的血气方刚。

现实生活喜欢对称和轻微的时间错移。

在博尔赫斯的笔下,《南方》指向了两个截然不同的结局:要么这一路向南的旅行不过是达尔曼临终前的大梦,梦中隆隆向前的列车不过是他复盘般的回忆;要么达尔曼身体恢复如初,决意选择一种从未体验过的人生可能。

“南方”是故事主人公达尔曼的故乡,这里有过太多他的回忆,构成了他的基因,塑造了他的性格,也在故事的最后似乎变成了达尔曼生命的终点站。我们每个人的命运又何尝不是呢,那些看似与过去无关的未来,无不镌刻着过往的印记,每个选择、每种可能都像是对曾经经历的确认与追思。

孤寂达到十足的程度,甚至含有敌意,达尔曼几乎怀疑自己不仅是向南方,而是向过去的时间行进。

现实与梦境:诗意叙写时间的未知与永恒

博尔赫斯短篇小说的可贵之处在于,自带高超的表达技法,却从不拘泥于文字游戏。博尔赫斯擅长排列时间以塑造意义,看似杂乱无章,却秉承着他坚定的信念。读《南方》时,你会觉得博尔赫斯就在纸背之后,他是一个温和而宽容的老人,他睿智却鲜有锋芒,那是预设过时间无穷后的从容。

悠久的岁月使他抽缩,磨光了棱角,正如流水磨光的石头或者几代人锤炼的谚语。

信奉唯心主义和唯意志论的博尔赫斯在《南方》中,透过达尔曼之眼观察世界,擦肩而过的人和物都像是用来渡人、渡一切苦厄的契机。在孤独的旅行中,他在瘦小干瘪却蹲在地下一动不动的老头身上看到超脱于时间之外的永恒,他将其抽象成一种生命的形态,寥寥数语便写出了时间在人身上流过的痕迹。

从不认错的命运对一些小小的疏忽也可能毫不容情。

达尔曼的人生经历看似戏剧化至极:一次不留神的碰撞却可能要了人的性命。然而,命运的偶然性又何止如此呢?选择去往南方、列车停靠的站台、甚至纷至沓来的往事,无不充满了偶然与意外,博尔赫斯深谙时间所带来的不确定性,他将时间的顺序打乱重新排序,我们才得以参悟它底层的运行逻辑。

博尔赫斯从来不以长篇累牍的文字表达思想,在他的笔下,散文、诗歌与短篇小说就足以展现世界的法则。他的散文读起来像小说,小说是诗,诗歌又往往令人感觉像散文。《南方》也不例外。

太阳已经西沉,但是余辉在被夜晚抹去之前,把深切寂静的平原映照得更辉煌。

诗意而宏大的景色描写让人不禁想起德国浪漫主义诗人荷尔德林的那句“人,诗意的栖居”。博尔赫斯并非喋喋不休的讲述者,他宁愿将笔墨放之于自己对天地的观察中,那一刻,他只是时间忠实的记录者。

故事源于这一切都是偶遇,仿佛平原上的梦。

被收录进博尔赫斯代表作《虚构集》中的《南方》同样离不开时间的组合,离不开“梦”的主题,如果你更倾向于“大梦一场”的结局,就能理解博尔赫斯如何在一篇小说中将现实与梦境同时存在,真切与幻象同时存在,死亡的步伐与求生的欲望同时存在。走在生命的边缘,比博尔赫斯稍早的中国书法家李叔同也有过相似的感悟,谓之“悲欣交集”。

博尔赫斯代表作品集《虚构集》

逃避与勇气:苍凉宿命主宰下的浪漫主义结局

博尔赫斯在《南方》的开头中就点明,达尔曼选择了浪漫主义的先辈,或者浪漫主义的死亡的家世,这像是一个关于命运的预言,阅读时如同等待谜底的揭晓。

与达尔曼一样,博尔赫斯也曾经历过被油漆窗划过的感染、高烧与败血症。这段经历对博尔赫斯而言影响极大,他甚至在《自传随笔》中记录记下了具体的时间:1938年。1939年2月下旬,是《南方》中达尔曼生病后去往南方的时间点,曾有为博尔赫斯立传的作家推测,发生在博尔赫斯自己身上的遭遇令他渡过了艰难的1938年,直到来年春天才好起来。

就像他在《南方》中所描写过的达尔曼悔恨和羞耻,重病之中,母亲担心中年博尔赫斯智力受损,曾将科幻作家C.S.刘易斯的《寂静的星球》读给他听。直到有一天,博尔赫斯终于听懂了母亲的讲述,他不禁放声痛哭:“我哭是因为我听懂了她读的故事。”

博尔赫斯非常看重并将自己的智力引以为豪,就像达尔曼在生命尽头重拾“南方的风气”,向平原走去的坚定,在卑微懦弱的世俗面孔下,我们透过达尔曼看到了博尔赫斯深藏心底的倔强,也深切地感受到,作家在真实体悟过小说中人物经历后的同理心与悲悯之情。

晚年博尔赫斯

如果当时他能选择或向往他死的方式,这样的死亡正是他要选择或向往的。

在《南方》的最后,置之死地而后生的达尔曼选择了浪漫主义的结局,虽然这几乎无可避免的通向死亡,作为旁观者,我却并不觉得悲伤。命运多舛的博尔赫斯向来不因残破的身躯以弱者形象示人,他以挑战风车的堂吉诃德为榜样,比堂吉诃德更为难得的是,他甚至明白,肉体是时光的河流,我们不过是每一个孤独的瞬息。

即使如此,他仍然对生活抱有决绝的勇气,他以口述的方式写作,以脑海中的图书馆为基石,写下了不朽的篇章,正如《小径分叉的花园》里那个同样以一己之力在混沌时间中上下求索的故事:

英雄们就这样战斗,可敬的心胸无畏无惧,手中的钢剑凌厉无比,只求杀死对手或者沙场捐躯。

结语:

也许是取材自身经历的缘故,博尔赫斯对短篇小说《南方》抱有深厚的感情,自身评价极高,他甚至在《虚构集》1956年的补记中写道:“《南方》也许是我最得意的故事。”坦白讲,《南方》不仅关乎过往未来、个体命运与叙事技巧,更是一个耐人寻味的哲理故事。我们每个人的心中,都有一个“南方”,只是有的人选择勇敢去梦,有的人已在不自觉间回到过往。

发表评论