文丨沈振元

(作者单位:海门市张謇研究会)

桐城有“文章甲天下,冠盖满中华”的美誉,反映了桐城派古文的辉煌成就及其在政坛上的巨大影响。

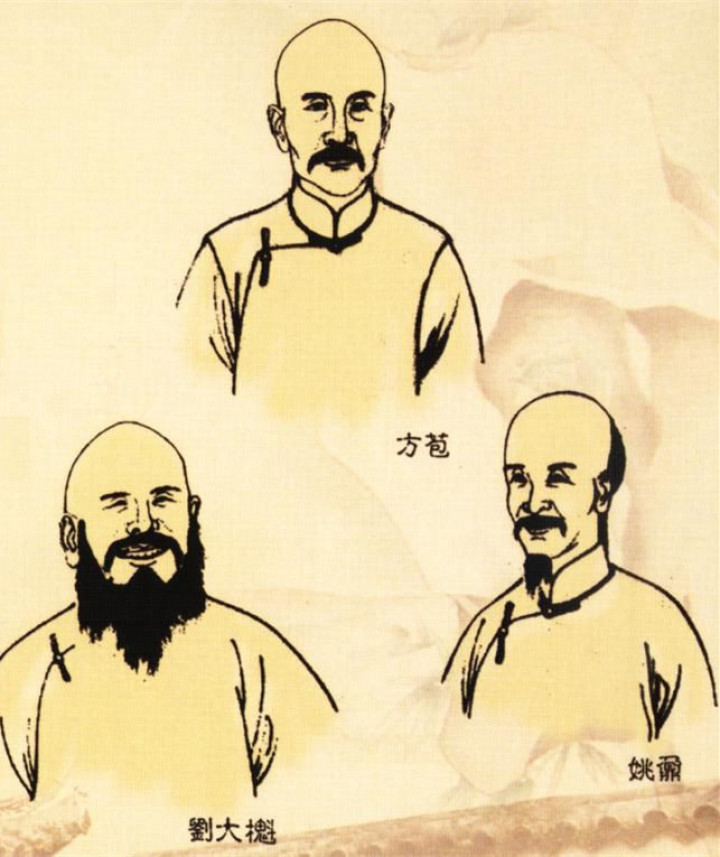

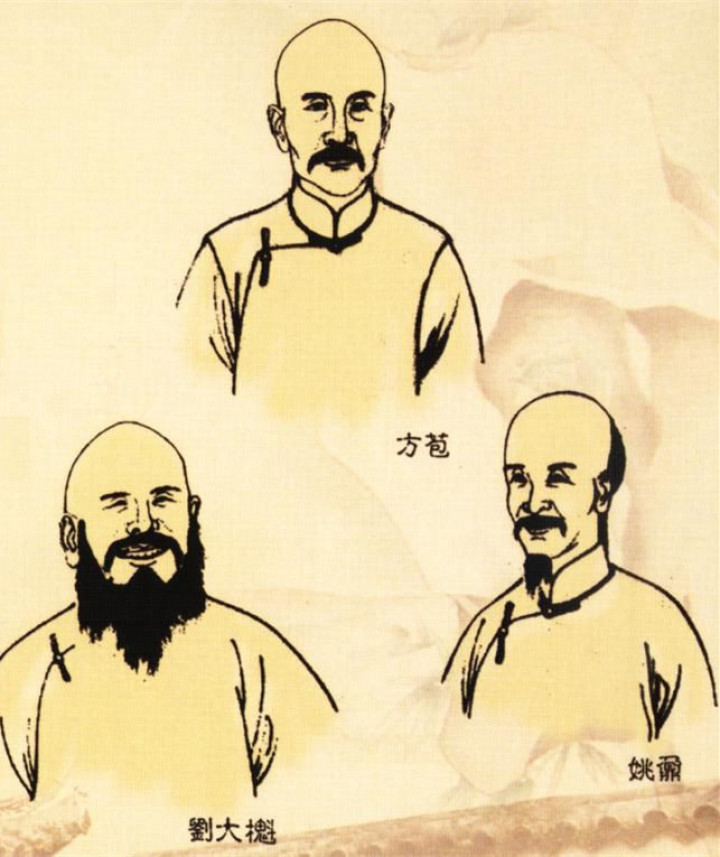

桐城派由清康熙年间的方苞开创奠基,经刘大櫆、姚鼐在理论和实践上进一步发展和完善,成为旗帜鲜明、具有完整理论体系和丰硕创作成果的古文流派。由于他们都是安徽桐城人,故称之为桐城派。

【桐城三祖】

方苞(1668—1749年),字凤九,一字灵皋,晚年号望溪。

刘大櫆(1698—1780年),字才甫,一字耕南,号海峰。

姚鼐(1732—1815年),字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩,人称惜抱先生。

至咸丰、同治年间,这一古文流派又得到实力人物曾国潘、张之洞鼓吹和推动,使之进一步发展。其队伍之庞大、历时之长久、影响之深远,在中国文学史上殊为罕见。

张謇与桐城派人士过从甚密,桐城派人士对其思想观念、诗文创作影响很深。

厘清张謇与桐城派的关系,对于我们进一步研究张謇思想、探究张謇诗文的风格特色大有裨益。

一、浸渍于桐城之学

第一个向张謇推荐桐城派古文的是赵彭渊。赵彭渊(1806—1882年),字养怡,号菊泉,江苏无锡人,海门厅训导。

同治十年(1871年),十九岁的张謇在州牧孙云锦的帮助下,从如皋“冒籍案”中解脱出来,回到了家乡海门。

赵彭渊是个德高望重的名师,他在无锡“拥皋比,历道、咸、同、光四代,陶英衣秀累百辈。”[1]

张謇父亲请求将张謇放在赵先生门下问业。

据《啬翁自订年谱》载:张謇“正月下旬往赵训导署,先生令尽弃向所读之文,以桐城方氏所选《四书文》及所选明正、嘉、隆、万、天、崇文授读。每课艺成呈阅,则乙抹过半,或重作,乙抹如前,训督严甚,乃大愤苦。逾半年,抹渐少,复命从事朱子《四书大全》,自是益进读宋儒书”。

从这段简洁的文字中,我们可以清楚地看到,菊泉先生从阅读写作入手改变张的阅读内容和行文方式,使之沿着桐城派的方向前行。

张謇读了方苞所辑的《四书文》,顿觉大开眼界,拍案叫绝:“探本穷源,发明意义。岂如世之作文者徒抄习朱子注释,或窃取章句而已哉?”认为方氏对“四书”句段的解读,“笔笔有警语,无一字依傍影响”。能“探本从源,援古证今,正大学之作,足令小儒咋舌”。接着,又认真阅读了《方望溪集》和《姚惜抱集》等桐城名家之作。在写作方面,菊师通过“乙抹过半”或“重作”等手段,纠正其不良的行文方式,使其文章合乎桐城派法度。

同治十二年(1872年),在州牧孙云锦帮助下,张謇终于归籍通州。

然而,张家“因籍事而负千金债”。孙知道后,约张謇去江宁发审局为书记(秘书),让他一面工作,一面仍可“应各书院试”,可谓用心良苦。张謇也深感孙海师对他有“饮食教诲生华枯木之恩。”

孙云锦是桐城人,但不属桐城派,张謇谓之“望溪余派,郁为异士”——他有方苞余风,笃行儒道,关注民生,敢仗义执言,是个富有文彩的“异士”。

孙云锦原是“一黉之隽,腾声于弱龄;千里之才,激赏于耆宿”。他为官清正,不仅为张謇解决“冒籍案”,而且为敢于为民请命的杨点平反,撤掉了欺压百姓的昏官。他似乎是张謇可敬可爱的“德育老师”,张謇至江宁,即“执弟子礼,见孙先生于剪子巷”,称之“吾师桐城夫子”。

同治十三年(1874年)春,张謇如约至江宁奉职,并先后考取钟山、惜阴、凤池三书院,结识了李联琇、薛慰农、张裕钊三位大师。

张謇从李联琇学“治经读史为诗文之法”。李师讲究“义法”,主张文以“清真雅正”为宗,完全是方苞的文学主张。

张謇向张裕钊“叩古文法”。张裕钊(1823—1894年),字廉卿,湖北武昌人。他是曾国藩的“四大弟子”之一,是桐城派的重要人员,主张散文要雅健而不失自然之趣,做到意、辞、全、法的统一,而以“意”为主。

▲张裕钊

张謇服膺这位古文大家。1894年,张裕钊病故,张謇撰《祭张濂亭夫子文》,肯定其在桐城派中的地位:“刘、姚禅作,姬传尤昌。再传之盛,崒起湘乡”。

姚鼐(1731—1815年),字姬传,一字梦谷,人称惜抱先生。是桐城派领袖,继承了他的老师刘大櫆的传统,使桐城派进入鼎盛阶段。

其后的“再传之盛”,是以曾国藩为代表的“中兴桐城派”,其骨干已萃集于湘乡了,曾(曾国藩)、张(张裕钊)都是湘乡人。

张謇也十分赞赏濂亭之文,“如磬如笙,如琳如琅。如风泉之注壑,如月星之耀芒,如大将之行列而进止不失尺寸,如深山大泽云物异气之变化而不可故常。微乎如游丝之漾晴昊,俨乎如法物之严重于明堂。上参扬、马,俯揖曾、王,开咸同之绝席,扫尘坌之秕糠”[2]。

上文释义如下:

张謇通过一系列比喻赞美濂亭夫子的文章音韵和谐,悦耳动听;气势宏大,结构严谨;遵守法度,又变化多端;细微处,如游丝在晴空中自由飘荡;庄重处,如置法器于明堂岿然不动。

张謇说他上承扬雄、司马相如,俯揖曾国藩、王怀祖,在咸丰、同治年间不同凡响,独坐一席,横扫文坛上的灰尘和秕谷般琐屑无用的文章。

张謇与吴汝纶亦有交往。

吴汝纶(1840—1903年),字挚甫,安徽桐城人,他是曾国藩四大弟子之一,人称之谓“桐城派的末代文宗”,也是清末开眼世界的文坛领袖,在教育界也有很高声望。其散文长于议论,说理周详,行文平质老练。严复译《天演论》就师法吴汝纶,使这部译著具有桐城色彩,鲁迅说,这本书“桐城气息十足,连字的平仄也都留心,摇头晃脑的读起来,真是音调铿锵”。

▲吴汝纶

从张謇《日记》中发现,早在同治十三年(1874年),张、吴就有信札往来;光绪八年,张致信吴汝纶推荐南通才子范肯堂,可见关系非同一般;光绪十五年,张謇在致吴挚甫的信中称,“辱先生垂眷甚至”,显示吴对张的关爱与青睐,信尾又表示对吴“依慕益殷”,表明张对吴的仰慕与敬重。

张謇十九岁始读方苞所辑的《四书文》,二十一岁读《方望溪集》《姚惜抱集》,二十五岁读《姬传古今诗钞》,三十三岁读姚鼐的《古文辞类纂》。其间还与桐城派人士及倾向于桐城派的人物交往,耳濡目染,积渐颇深,使之在思想观念、为学之道、诗文创作等方面都浸渍了桐城之学。

二、秀出于桐城之派

张謇深受桐城文化的影响是不争的事实。

张謇喜爱桐城古文,对桐城夫子们充满敬意,在他的诗文中也常常可以看到桐城的元素。但他不属于桐城派,他对桐城文化采取积极扬弃的态度,继承发扬其合理、有用的东西,抛弃其消极无用的东西,在理论和实践上远远越出了桐城先贤所设定的框框,他虽浸渍于桐城之学,却秀出于桐城之派。

关于桐城派,方苞有句名言:“学行继程朱之后,文章介韩欧之间。”表明桐城派在哲学思想上宗奉程颐,朱熹的理学;在文学创作上以韩愈、欧阳修的法度为圭臬。在此基础上提出他的“义法”说。“义”,即程朱理学思想;“法”,即韩欧的文章法席。并进一步指出:“义,即《易》之所谓‘言有物’,法,即《易》之所谓‘言有序’也。义以为经而法纬之,然后为成体之文”(方苞《又书货殖列传后》)。

姚鼐是桐城派领袖,他继承和发展了方苞的“义法”说,提出义理、考证(考据)、文章(辞章)三者兼备的主张。“义理”相当于方氏的“义”;“文章”相当于方氏的“法”,“考证”是“义法”的补充。姚强调以义理为核心,做到“言之有物”;以考证发挥义理,使文章充实浑厚;讲究法度,使文章结构谨严,言辞雅法。同时又提出:要讲究文章的神气和韵味,阳刚之美和阴柔之美不可偏废,使桐城文论臻于完美。

曾国藩是清朝中兴大将,也是桐城古文中兴巨子。他自称“粗解文章,由姚先生启之”。他主张:在“义理、考证、辞章”后面加上“经济”,突出文章具有经世济民治理国家的作用。“文人应当以文章节行高于世,而尤以道德经济为己任”。

现在,让我们考察一下张謇与桐城派的异同之处。

1、为学之道如出一辙

曾国藩在咸丰九年五月十二日《日记》中写道:“读书之道,杜元凯(杜预,字元凯,西晋时期著名的政治家、军事家和学者。他是明朝之前唯一同时进入文庙和武庙之人丨编者注)称,若江海之侵,膏泽之润;若见闻太寡,蕴蓄太浅,譬犹一勺之水,断无转相灌注、润泽丰美之象,故君子不可以小道自域也。”

张謇在1923年元旦的一次演说中提出:“为学之道,若山容海纳。培楼之上,植林有几?潢潦之畔,泽润无多!”[3]

两相比较,何其相似乃尔!

▲杜预画像

2、“义法”之说有所保留

张謇在《程一夔君文甲集序》中对方苞的“义法”说表达了自己的看法:“夫古文之道,非苟焉而已,不言义法则紊,言义法矣,而短学与才则弱。”[4]

意谓写古文不是随随便便可以写好的。不讲“义法”,文章必然紊乱;但强调“义法”,又会束缚作者的思想,影响作者才学的充分发挥。

这种辩证地看待“义法”无疑是正确的。

方氏的“义法”说确有其局限性,他的“义”,是对文章内容的限定,只能阐发程朱理学;他的“法”是对文章表达方式的限制;并且强调“义”决定“法”,“法”体现“义”,从而严重束缚了作者思想与艺术才能的发挥。

张謇赞赏程一夔能正确对待“义法”,其文“弗紊不弱,博大精深,雄浑高雅,卓然大家”。

3、“义理”之辩标新立异

张謇在为沈同芳《万物炊累室类稿序》中,回忆年轻时在吴长庆军幕时,许多青年才俊“从吴公,自江宁而山东,而朝鲜,而奉天,聚处一军,以文章义理相切劘,辨难纵横,意气激发,极朋友之乐”。表明“文章义理”已是青年知识分子关注的热门话题。

而张謇对“义理”的内涵有独到的见解。他认为,人“自有身而即有此君亲上下之事,亦自有身而即有此君亲上下之责,事与责相合,而义理存乎其间焉。义不必其相类也,而有其必然者可以通;理不必其相假也,而有其当然者为之准。天下或以为义理之所在,高且远也,则岂知诚者且合义理而造以自然耶?诚者天之道,诚本于天,而使诚之灿著于人者,理也;理具于人,而使理之确还其诚者,诚也。”[5]

意思是:

“义理”不是又高又远,可望而不可及的抽象物,而是存在于现实生活中普通的道理,如人生活在世界上,自然有他该做的事和该负的责任,只要“事与责相合,义理就在其中了。”

“义”不必相同而是多种多样;“理”也不必互相假借,只要符合客观实际就有理。

如“诚”,造于自然,合乎义理。

张謇对“义理”的解读,突破了方、姚为“义理”设定的框框,强调“义理”不只是在程朱理学之中,而主要在现实生活中;“义理”不是单一的,而是多种多样的。从而把“义理”从死气沉沉的程朱理学中解放出来,成为一个内涵丰富、多姿多彩的概念,为文学创作开辟了新的天地。

张謇一贯主张“文为时而作”,因此,他反对把目光局限在前人设定的“义理”上,而应当对“当时政治之症结、学术之盲否,悉洞见之”,然后才能写出为现实服务的时文。可见,张謇在义理之辩中标新立异,不仅有深刻的理论意义,而且有重大的实践价值。

▲程颐(伊川人氏,世称伊川先生),朱熹(号晦庵,世称朱文公)

4、考证之事不可或缺

张謇写作态度严谨,他讨厌道听途说的“报道文章”,反对那些只为“博取科名”,“致十三经、廿四史束之高调”的现象,强调诗文的“真”。

他说:“人有恒言曰:‘诗言志’,謇则谓诗言事,无事则诗几乎熄矣。”这是对传统诗论的超越。

他赞扬程一夔游陇,“载书十数笥以从”,“逾数年而归”,所写成的《游陇集》,将“山川险阻,人物风俗,悉纪之于诗。诗之不足,则援据图史,博考旁稽,原原本本,笔之于注”[6]。

由于程“所经皆穷边大漠,人迹罕至,一见一闻,莫不可惊可愕可喜可泣”,所写之事“瑰奇震炫”,真切感人,他不仅打破了“太白(李白丨编者注),退之(韩愈丨编者注)工诗歌而不言考证”的传统,也避免了“宁人精考证”而“不工诗”的缺陷,达到真善美统一的境界。

这也是张謇作诗所追求的理想境界。

5、思想观念与时俱进

从方苞、刘大櫆、姚鼐到曾国藩、吴汝纶都是儒家正统观念的坚定信仰者和捍卫者,其主要标志是忠君爱国。

张謇青年时期就有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏愿,但不盲目崇拜。

他忠于光绪皇帝,甲午战争爆发后,这位新科状元使出浑身解数,为皇帝出谋划策,做了很多工作,可惜光绪是一位有名无权的皇帝,所做的工作均付诸东流。

八国联军攻占北京,慈禧太后挟光绪逃亡西安,张謇“忧心如焚”,他一面策动“东南互保”,一面借助实力人物,做好“保驾”、“护驾”工作,甚至策划“易西而南”,把光绪迎至南京以摆脱那拉氏的控制,其忠君之诚昭然。

宣统皇帝是个傀儡,无忠可言,辛亥革命爆发后,促其“逊位”。至于袁世凯称帝,张謇坚决反对,主张共和。

张謇笃信儒道,但对学行继孔孟程朱的桐城家法有异议,认为“宋儒解释拘束,失其本义”——宋代儒学大师在解释孔孟作品时,往往过多掺入个人的情感,他们的解释,往往对读者有过分的约束、限制,使人拘而多畏,以至偏离了文本的原义。

在实践方面,张謇比他的桐城前贤走得更远。

张謇生活的清末民初,是个“狂飙实进”的时代。张謇的视线早就越出了封建士大夫的范围,开始以“世界的眼光”观察和研究世界。他的那颗赤子之心,也跟着时代的脉搏而跳动,他的忠君爱国之心,逐渐转化爱国泽民之志,并将整个身心投入到实业救国、教育惠民的伟大实践之中,创造了彪炳史册的辉煌。

结语

文章乃“经国之大业,不朽之盛事”,我们的先贤都十分看重文章的价值,作文时常常有一种崇高感、责任感和使命感,他们往往将生命扎在源远流长的华夏文化的根部,观古今之变化,览五洲之风云,然后对自己所处的时代作出反映,写出无愧于时代的作品,因而有一种至真至乐的感受,觉得凭自己的文章就可以进入“不朽”的行列。

方苞、姚鼐等人焚膏继晷,兀兀穷年,不断探索,作出自己的建树。这种建树,虽然难免有时代和阶级的局限,但是,他们用自己的智慧和才能创造了足以令后人敬仰的业绩。

曾国藩是这样评价方苞的,他说:“望溪先生古文辞为国家二百余年之冠,学者久无异辞,即其经术之湛深,八股文之雄厚,亦不愧为一代大儒。虽乾嘉以来,汉学诸家百方攻击,曾无损于毫末”。(《望溪文集桥除积习兴起人才札子读书录》)。

今天,绵延二百多年的桐城派早已走进历史,而桐城之学的余波依然在张謇的煌煌巨著中闪烁灵光。细心的读者,不仅可以发现书中的桐城元素,而且可以领略到姚鼐所提倡的阳刚阴柔之美。

这大概就是“不朽”的真实内涵,也是张謇研究的同仁值得关注的课题。

参考文献:

[1] 李明勋等:《张謇全集⑥》第46页,上海辞书出版社,2012年。

[2] 李明勋等:《张謇全集⑥》第252页,上海辞书出版社,2012年。

[3] 李明勋等:《张謇全集④》第534页,上海辞书出版社,2012年。

[4] 李明勋等:《张謇全集⑥》第566页,上海辞书出版社,2012年。

[5] 李明勋等:《张謇全集⑥》第54页,上海辞书出版社,2012年。

[6] 李明勋等:《张謇全集⑥》第566页,上海辞书出版社,2012年。

发表评论