本次讲座由澳门大学讲席教授王笛主讲。在新书《历史的微光》的基础上,王笛集中对历史与文学的关系,文学资料能否用于历史研究,以及文学可以在多大程度上帮助我们认识历史等问题进行阐发。讲座由同济大学人文学院副教授陈昶主持,复旦大学中文系教授金理、同济大学人文学院副教授胡桑、作家维舟与谈,共同探讨文学与历史之间的互动关系。

王笛:文学应该怎样进入到新历史的视野?这也是近些年我在不断思考的一个问题。

首先,历史研究在过去几十年中逐渐走向社会科学化,不论研究什么都要通过科学分析来展开,虽然说有文史哲不分家的传统,但在实际研究中却越来越不重视史学。我在写《跨出封闭的世界》时,就从未考虑过读者应该怎样阅读这本书,因此完全没有加入文学的成分。近些年我常常思考历史学的写作到底要不要有文学性?答案是肯定的。事实上,历史和文学之间存在着相辅相成的关系,作为历史研究者,在写作的时候要有文学性,而且要以“人”为中心。

澳门大学讲席教授王笛。

过去受社会科学的影响,我们总是把“人”作为一种群体来书写。我们在读了以宏大叙事的方式书写的作品以后,虽然反复读到出现类似“人民”的概念,但是我们对于个体的命运并没有深切的体会。然而,普通人在历史剧变中的命运同样需要被关注,仅仅以“民众”“群体”的称呼来概括他们是远远不够的。余华的《活着》就是在以个人的名义写战争时期小人物的命运,小人物的命运同样值得尊重。

历史的写作要有文学性,当然,我们作为历史研究者,也有自己的研究准则,即研究历史要追求真实。但是我同样认为,历史研究虽然是学术研究,研究者却不能让研究只停留在象牙塔里。要走出象牙塔,我觉得途径之一就是从文学家那里得到启发,文学,特别是当代文学,一定程度上也是在挖掘历史。我认为文学家在写当代历史的时候,有时比历史学家做得更好。

讲座现场。

其次,强调文学性会不会牺牲历史写作的真实性?这就涉及怎样认识历史的真实性的问题。我们说到“历史”时,往往有两个意思,第一是认为已经发生过的事是历史,第二则是认为我们所见的历史实际上是经过重构的历史。过去的每一天都发生了数以亿计的事情,这些事情中能够被记录下来甚至不到千分之一。如果未来的历史学家们要依靠我们现在留下来的不过现实千分之一的资料去重构历史,距离真相又会有多远?我认为历史研究是非常主观的行为,同一件事情,同样的资料,不同的人对资料的使用,都会影响到他写出来历史的样貌。

作为“文”的《史记》,与其“史”的一面,双峰并峙。

历史本身就有文学性的、再创作的成分。以司马迁的《史记》为例,我们今天称它为最伟大的历史著作之一,但是我们也肯定《史记》的文学成就。现在历史研究主要依靠书籍,但是在司马迁生活的时候并没有足够的考古资料供他使用,很大程度上,司马迁的史学书写就是一种文学创作。

当然,我们在历史研究时需要追求真实性。不仅文学是一种创作,实际上历史写作也是一种创作。历史写作需要想象力的参与,需要研究者用想象力依照自己对资料的理解去填补记载的空白。退一步说,哪怕是有资料、有根据,你的历史写作难道就能够反映历史的全貌吗?

此外,从文学看历史,多学科的交叉实际上扩大了我们历史研究的视野。其他学科进入到历史,历史也进入到其他的学科。以新文化史为例,一方面是对文学资料的使用,另一方面是用小说来证明历史。需要注意的是,用文学的资料来进行历史的写作,要谨慎地加以分析考证,比如李劼人《死水微澜》中写到的“茶馆讲理”,就要根据当时的社会情况、地方政策、风土人情,文化制度来考量,从中既能看到文学对历史的证明,也能看到文学与历史之间的距离。

文学实际上有三种文学,一种是写同时代,一种是写过去或者是未来,第三种是完全没有历史感,仅表达精神世界的文学。这三种文学对历史最有借鉴价值的是第一种,因为所有写当下的文学都要和当时的时代语境相联系,比如现在读六七十年代的书,它的历史背景因为种种原因被淡化,很多年后的人就无法理解在当时为什么会发生这样的事情,再比如我们今天读《红楼梦》,这本书背后写了什么,仍需要去考据。

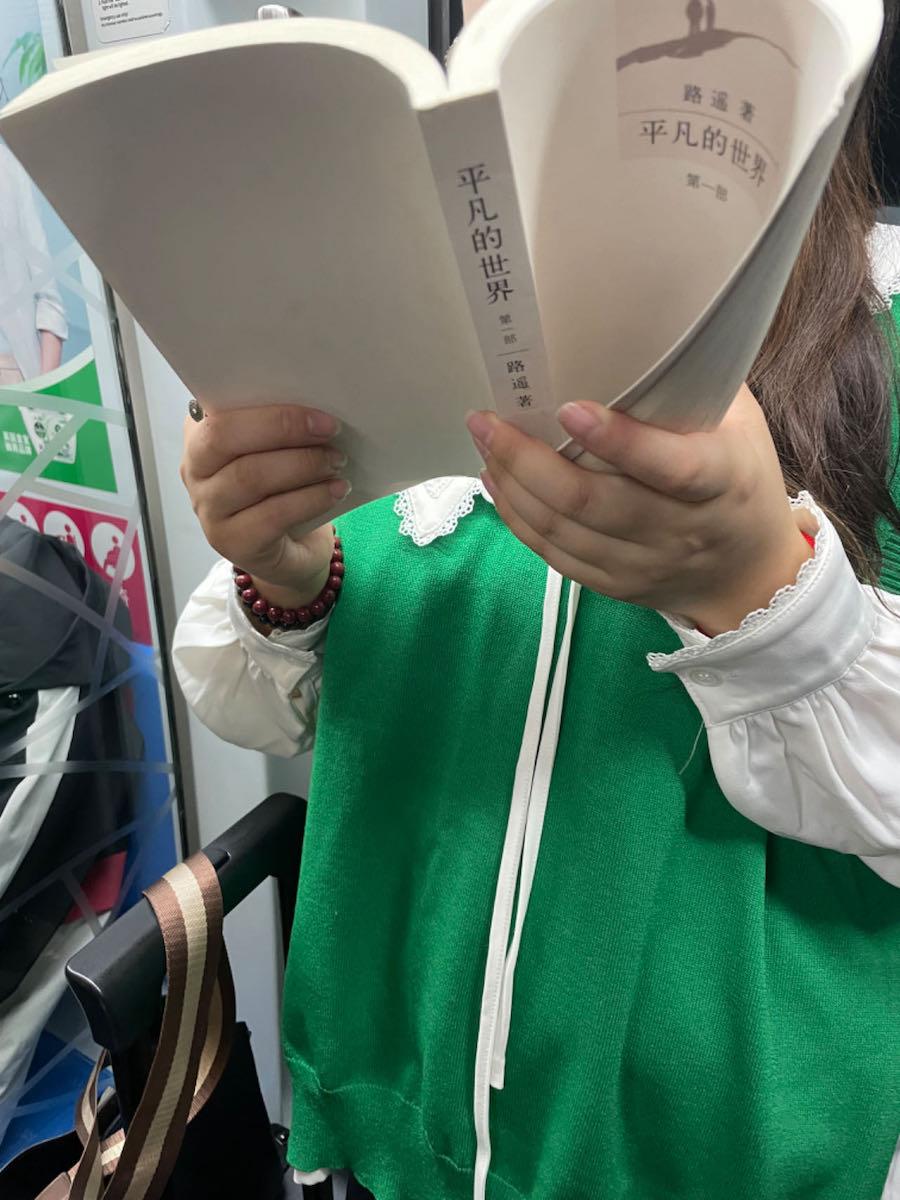

北京地铁上读《平凡的世界》的乘客。摄影 朱利伟

谈到这里我想提出一个问题,即当代历史研究者对日常生活关注的空缺。现在的历史学家如果不记录历史,不关注普通人的生活,那么若干年后就只能从文学而非历史学家的笔下去寻找历史。一个很好的例子就是路遥,他创作《平凡的世界》时有大量的历史资料作为依据,虽然他写的是平凡的人,农村的青年和农村的家庭,但是实际上它后面的历史背景是非常清楚的,它在普通人的生活中展现了中国从“文革”到改革开放的那段历史。

海登·怀特《元史学》认为历史与文学并不存在截然的鸿沟。

另一个问题就是,文学和历史到底是什么关系?海登·怀特曾引用大量例子说明历史写作实际也是一种文学创作,例如文学表达上的隐喻、转喻和讽喻,在历史写作中同样需要用到,所以文学和历史在表达方式方面有很多雷同的东西。另外,作为一个历史研究者,诗歌、小说都可以证史。像历史研究者史景迁,当上世纪七十年代我们的历史学家在关注农民起义革命领袖的时候,他已经将一个山东郸城偏僻乡村的普通妇女纳入了历史的视野,所以一定要把历史放到历史背景下,而要把历史资料放到理解中。

最后,作为历史研究者,历史学家应该把自己的写作和文学联合在一起,而且历史写作不能只是把人看作群体,要看到过程,而且要转到中国的土地上,同时文学可以作为历史的资料,甚至说文学和历史的记载,对历史的贡献同样重要。从文学中我们还可以学到,宏大叙事和日常叙事应该同时进行,都要纳入历史的研究范畴。

与谈人、复旦大学中文系教授金理。

金理:实际上文学研究内部始终有种焦虑感,即文学日渐远离大众的视野,越来越没有办法对公共生活发言,所以我特别希望像王笛老师这样的历史学者能够给我们一点信心。在听完具体的分享后,我有几个问题想请教王笛老师,什么是公平的历史?另外,到底有没有所谓的总体史呢?

王笛:首先,没有绝对公平的或公正的历史,历史是一个主观的过程,虽然历史研究者力图写出一个平衡的历史,但是不可避免地无法写出一个公平的历史,因为历史研究是主观的活动,而人都是有偏见、有局限的。其次,我认为没有总体史,当我们利用不到千分之一的资料去重构历史时,怎么可能写出一个所谓的总体史呢?缺失了剩下部分的历史当然不能叫作“总体史”,所以并没有所谓“总体史”的存在。

胡桑:想请教王笛老师,什么样的文学作品才可以用来证实历史呢?刚刚老师举的几个案例都很好,但是在老师的表述中,似乎只有那些有现场感的、记录了同时代历史的作品才能去证史,那些研究精神世界的文学作品就不可以证史,是为什么呢?

主持人、同济大学文学院副教授陈昶,与谈人、同济大学文学院副教授胡桑。

王笛:文学作品如果主要书写作者生活的那个时代,这样的作品是可以用来作为文学资料的。但是他如果写的是过去或者未来的时代,虽然不一定可以证史,但是同样值得关注。比如刘慈欣的《三体》写的是未来世界,但是核心还是在表达作家对当代社会的思考。

维舟:我想问王笛老师,历史学是怎么处理“真实性”的问题的?有时候,所谓“真实”不过是一种错觉。此外,个体的主观感受到底有多重要?

王笛:每个人对这个问题的回答都是不一样的,但是我关心的是怎样去理解真实。它如果不是真实的,能不能从中间读出历史?我对“袍哥”起源的考察也是依照这个思路进行的。

陈昶:本次讲座的两个核心是历史与文学,当学科之间互相打开,互相沟通的时候,会有一个更为广阔的空间。我们今天试图探讨两者的连接,在各种的不确定里有更多的思考去探寻,用文学性、历史性、情感性的动力不断往前探索,这样的探索是一种微光。

发表评论