前一阵的“村BA”的出圈

着实让黔东南州爆火了一把

体育魅力与现场热闹的氛围

让人们隔着屏幕也感受到了当地人的快乐

人们不禁也开始好奇

黔东南州,这片土地到底有多神奇?

又孕育了怎样的文化?

黔东南不止“村BA”,

民族文化独具特色

许多人对黔东南州或许没有那么了解,但提起“西江千户苗寨”、“肇兴侗寨”,甚至是最近爆火的“村BA”,都比黔东南州名气更大。

黔东南州如今人口约460万,苗族约42%,侗族占约29%,不难看出,少数民族才是黔东南州的特色,不少人也是为了一睹民族风情而来。

节日与体育:传统中的新生机

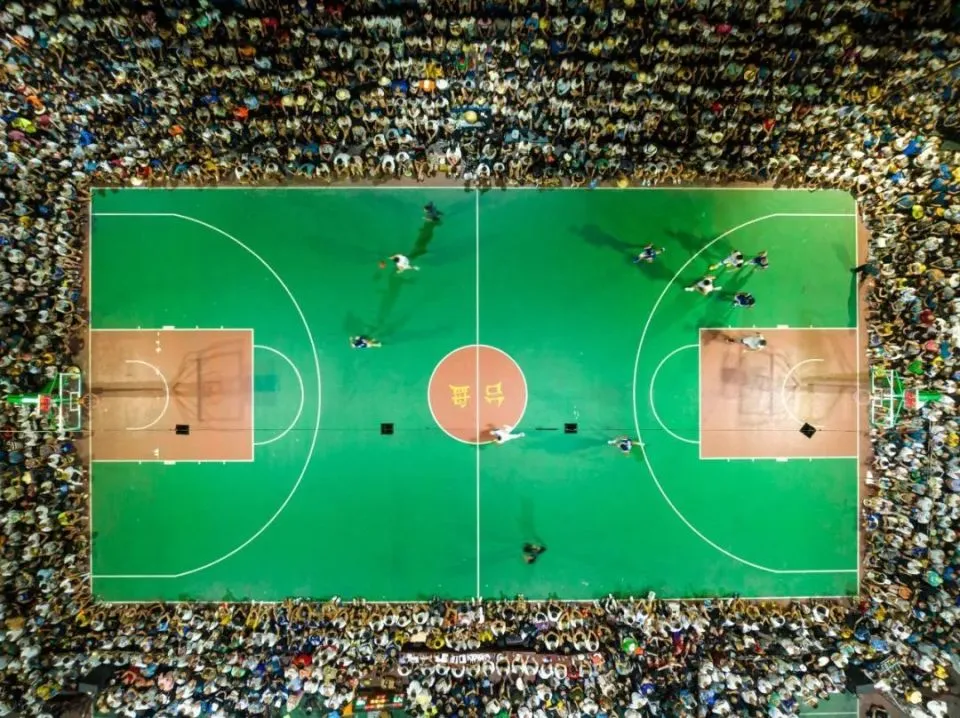

3月底,在黔东南台江县台盘乡台盘村举办的“村BA”,引爆了体育圈。

这场篮球赛朴实的不能再朴实:座位不够,梯子板凳来凑;加油助威不够劲?没关系,村民会带着铁锅、铁盆来现场;甚至连冠亚季军的奖品是鸭子、鱼、香米等等当地特产。

带着梯子来看比赛的村民,虽然那天下着小雨,但是浇不灭村民的热情

而就是这么一场朴实的篮球比赛却看得大家热血沸腾,心潮澎湃。

其实“村BA”最早是由台盘村“六月六”吃新节篮球赛发展而来,每年这个节日都会举办各样的体育赛事,如“斗牛”、“斗鸟”等等,篮球作为最热闹的一项活动,一直传承至今。

传承下来的篮球赛事,如今演化成“村BA”

不仅是“六月六”吃新节,少数民族的节日那是相当之丰富。黔东南州有百节之乡的称号,“大节三六九,小节天天有”,节日多,活动就多,体育活动也是节日中必不可少的活动。

龙船节是流行于黔东南州的节日,农历五月24日至27日为苗家龙船节的正日,不过会提前几天就准备着。

苗族群众在清水江上进行独木龙舟竞渡,祈愿风调雨顺

一般龙舟比赛会在清水江举办,三声号炮一响,数十只龙船伴着锣鼓声、吆喝声一齐冲出去,船头似要将清水江劈开。

还有斗牛、摔跤、赛马等等体育赛事,都是节日基本必备的活动。苗族是一个敬爱牛的民族,斗牛是希望获胜的牛能为全寨带来荣誉,黔东南苗族的斗牛比赛以惊心动魄最为出名。

从江县举办的斗牛活动

牛打架,主要是让两头大牯牛以牛角相抵以判胜负

节日是一种纪念,但也是寻求一种氛围与开心,多样的歌舞与体育活动,让黔东南州的人们热闹欢腾,“村BA”的爆火,原来早就有迹可循。

建筑:少数民族的“生活哲学”

读懂少数民族,或许要先读懂它们的建筑,建筑既能体现少数民族与山水间的关系,也能看出少数民族的“生活理念”。

侗族村寨以建筑闻名。建筑既是侗族技艺的传承、历史的见证者,更是侗族的灵魂。

肇兴侗寨,位于黔东南州黎平县

穿行于侗乡,最先看到的一定是标志性的鼓楼。鼓楼是侗族建筑的核心,它不仅是族人商议大事、起款定约的神圣之地,也是人们吹芦笙、对歌作乐的娱乐聚会场所,寨子中的其他建筑就围绕着鼓楼层层辐射开来。

三宝侗寨鼓楼,位于黔东南州榕江县

另一个标志性的建筑是风雨桥。鼓楼是侗寨较为严肃庄重的地方,而风雨桥就更加日常实用。它像是大门,是迎客的起点和送客的终点,也是侗族人的日常交际、闲谈之地。

风雨桥有廊有顶,似廊桥,可以避风雨,纳清凉。桥体多刻意装饰,屋檐重叠,桥身绘有彩画,故称“花桥”。

黔东南锦屏县,钟灵乡贡村山水环绕,风雨桥被冬日暖阳映照

锦屏县也是南侗与北侗的分界线

无论是鼓楼还是风雨桥,都暗含了侗族人的“风水哲学”。侗族村寨像是小世界,而小世界如何同宇宙天地这个大世界连接在一起呢?鼓楼和风雨桥即是连接,鼓楼通天,花桥接地。

对于没有文字的侗族来说,鼓楼就是他们的文化体现

这不仅表现在鼓楼的建制上,而且表现在鼓楼的彩绘上,这是侗族人记录的方式之一

如果你在侗寨穿行,会发现它们总是靠水依山,寨头又有大榕树荫蔽守护。这也是侗族人的选择,山间水过的小片平地,侗族人认为是“龙嘴”,被视为理想的寨址,侗人称之为“坐龙嘴”。

黔东南州从江县朝利侗寨

典型的靠水依山,周围是郁郁葱葱的树木

在寨子依靠的山脉上蓄古树,种杉林,等古树苍苍,林木葱茏,便侗族人被视作“风水林”,可镇凶邪,保平安,纳清凉,观风景。

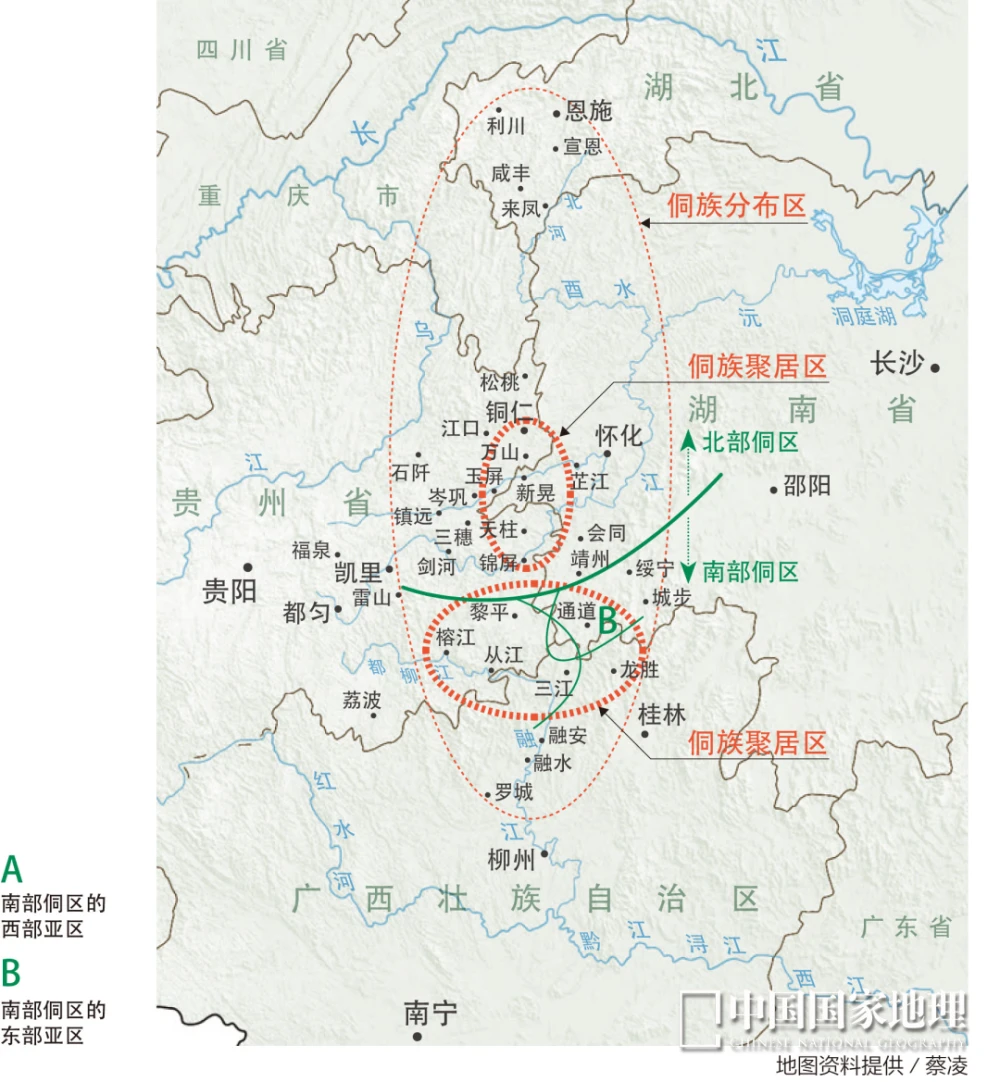

侗族文化区与鼓楼分布示意图

由于族源与地理的差异,侗族形成了南侗与北侗两个不同的文化亚区,文化差异显著

北部侗区聚落大部分没有鼓楼,南部侗区的聚落空间则更多地表达了侗族文化的独特性,其西部亚区多建塔型鼓楼,其东部亚区多建殿阁型鼓楼

图源:《中国国家地理》2015年05期

地图资料提供/蔡凌

黔东南流行一句谚语:“侗家住水头,苗家住山头”,依山而建是黔东南苗族村寨的突出特点。

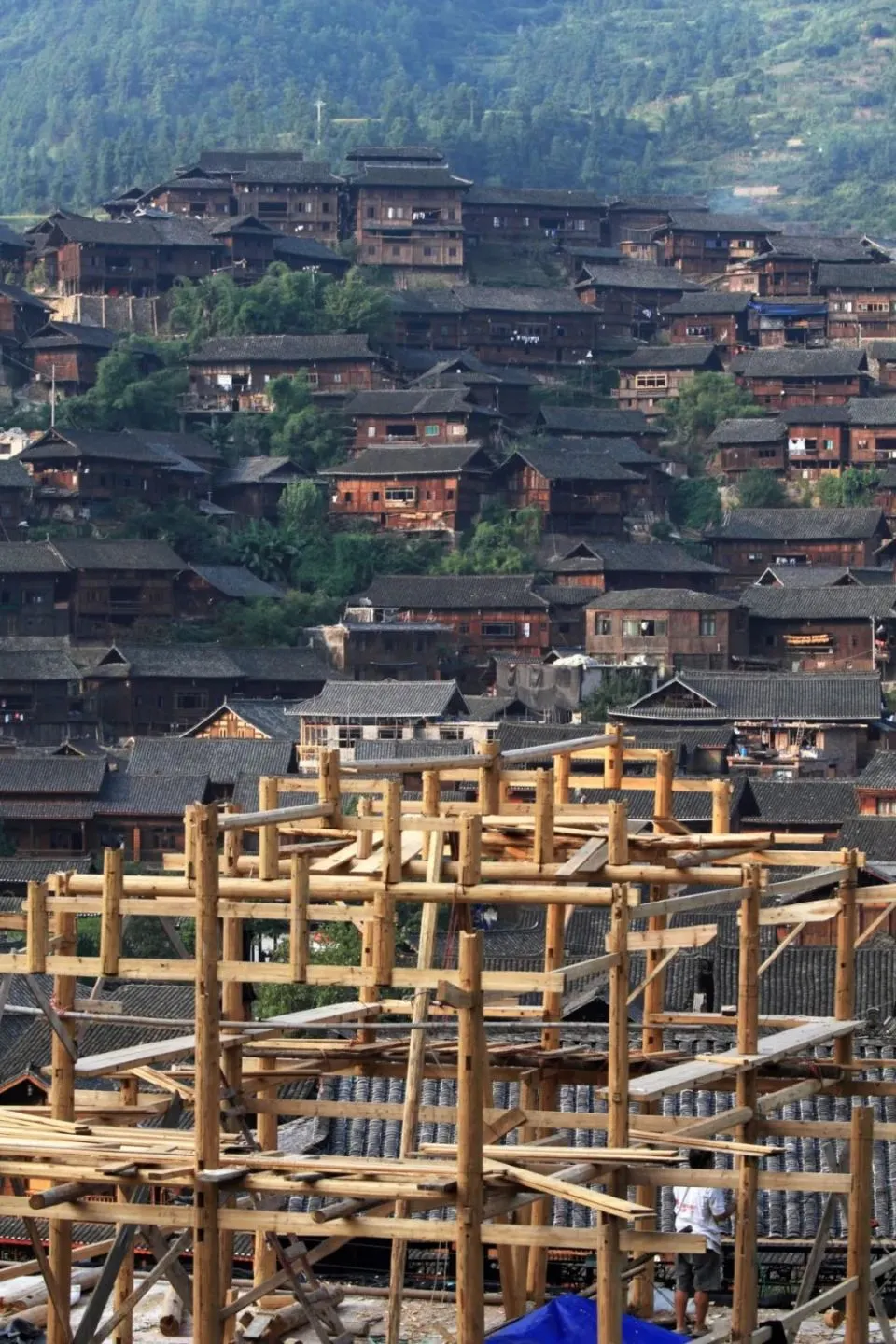

在苗族建筑中,以吊脚楼最为著名,斜坡陡坎被当成了建造房屋的地方,把平地当成了耕田。

从江县岜沙苗寨

是中国最后一个“枪手”部落,而且还保留着镰刀剃头的习惯

苗寨的吊脚楼,通常是在30—70度的斜坡上,房子的后半边靠着实实在在的岩石地基,前半边都用木柱架空,像是吊着几根柱子。

西江千户苗寨里正在修建的吊脚楼

吊脚楼柱柱相连,枋枋相接,整个建筑基本全靠榫卯衔接。

这也是它的神奇之处,看似悬挂山崖,却稳固坚实,一栋栋的吊脚楼沿山坡依次而上,相连成片,错落有致,与周围的青山绿水和田园风光融为一体,既典雅灵秀又挺拔健劲。

西江千户苗寨,吊脚楼错落有致

服饰:浪漫与想象

少数民族最亮丽的一张名片莫过于服饰,苗族是少数民族服饰文化的集大成者。

银饰,是苗族服饰中最夺目的。明代郭子章《黔记》和翟九思的《万历武功录》就有苗族“以银环、银圈饰耳”的记载。

苗族人民不仅是喜爱银饰,更是把银饰是为财富、地位、智慧、美丽的象征。

黔东南州黄平县,苗族女性带的银帽最为特别

用几十朵银片花密密地扎制成冠形,帽后垂挂12条轻盈灵动的银片飘带,前则流苏低垂,上饰银花银凤,并作颤枝处理

在银饰的使用上,黔东南最为厚重,花样繁多,图案精美,“以多为富”,盛装时头顶银角银冠、胸挂银压领银项圈、身披银衣银片、手戴银镯银戒,华贵非常。

苗族银饰

苗族钟爱“纯银”,基本不会在银饰上加入过的宝石等元素

苗族以鸟、凤为图腾,因此银饰纹样中多见鸟、凤,还有虎、狮、龙等等。苗族银饰也不是一成不变的,随着与外界交流日益丰富,汉文化银饰特色工艺也在苗族银饰中体现了出来,像八仙、罗汉、二龙戏珠等纹样。

苗族银饰与服饰

较为显眼,像角一样的头饰是银角

银角,实际上就是对图腾物牛的一种崇拜,据记载,苗族的祖先蚩尤驰骋中原时,其形象是“铜头铁角”

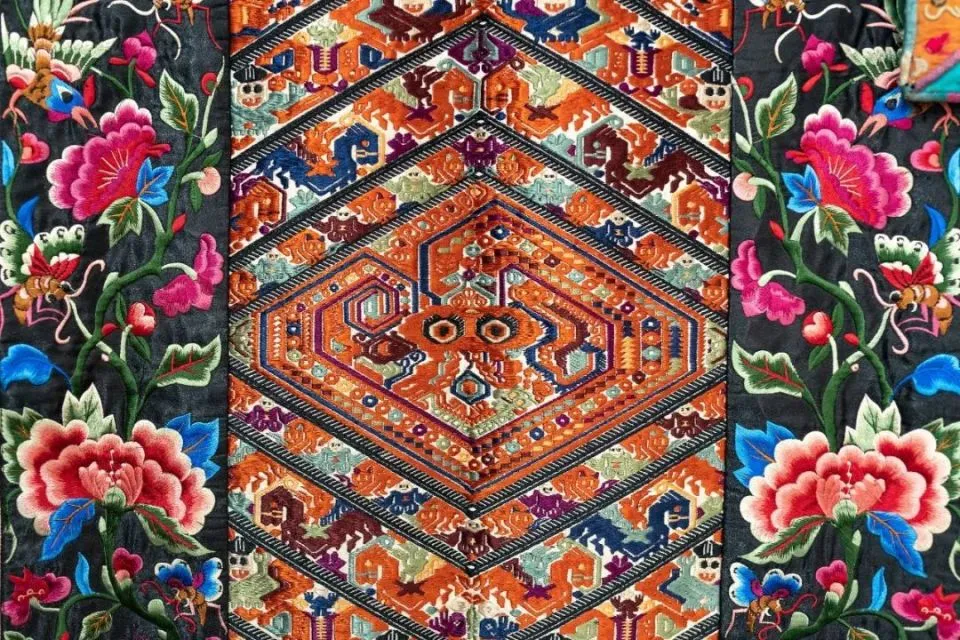

除了银饰,苗族服饰还有一个很难忽略的技艺:苗绣。

苗绣的刺绣技法传承千百年,有严格的规定,所以刺绣有许多讲究和禁忌,苗家人是带着对祖先的无上敬仰来刺绣的。

黔东南苗族侗族自治州雷山县苗寨,一位老人正在手绣

苗族有上百个分支,服饰以及服饰上的刺绣,也是支系划分的重要标志。因此苗绣的种类很多,会依据分支的不同而有所区别,例如锡绣、挽绣、破线绣等等。

苗族分布图

由于数千年来不断地辗转迁徙,各部分彼此隔绝,苗族形成了三大方言,三大方言之间大多数不能通话与交流

主要分为西部方言、中部方言、东部方言,黔东南州主要是中部方言区

图源:《中国国家地理》2012年04期

技法高超是一方面,另一方面是苗绣纹样中藏着的“苗族密码”。苗绣纹样不像中国四大名绣(苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣),追求栩栩如生。苗绣的主题抽象、浪漫,完全就是精神世界的表达,简单而纯粹。

苗族刺绣

苗绣的图案均能看出苗族的信仰:枫香树是世界的中心,是神灵降临的树,它孕育了蝴蝶妈妈,蝴蝶生下了苗族人的始祖——姜央;蝴蝶创造了人类,象征着重生

这也是为什么苗族服饰和文化处处都离不开蝴蝶,“蝴蝶妈妈”是生命起源

苗族的图案主题来自始祖传说,有龙、蝴蝶、枫香树等缘起物,也有象征自然力量的鸟、山野的花草以及水边的生物等等。

与其说,这些图案是装饰,不如说是护符。苗族相信用这些图案织成苗锦包裹孩子,可以避免人生中的各种灾难。

苗绣现在也是一种流通的商品,不少苗族女性以此为生

苗绣传承千年,一针一线皆是宇宙。无论是苗银还是苗绣,都用了自身存在的意义和图案、纹样代替了文字,诉说着历史与文化,也藏匿着先民们对自然的探索、对生命的理解,服饰像是媒介,佩戴或制作时,都能让苗家人与祖先跨越一切地沟通。

歌舞:少数民族的“史书”

少数民族能歌善舞,已经成了人们的共识。甚至对于很多少数民族来说,“表演”已经成为了一种商业化的手段,但我们应该记得它们原本的意义。

”山有木兮木有枝,心悦君兮君不知“——《越人歌》

越人被一些学者认为是侗族的祖先,《越人歌》也被认为是侗族大歌的发端。

侗族大歌的主要特点是“一多三无”,多声部、无指挥、无伴奏,无固定曲谱。

黎平县兰洞寨,侗族人民在“勉王”歌节上演唱侗族大歌

多声部就是一领众和,独高众低。侗族大歌这种合唱艺术没有指挥,但心心相映的侗族人能演唱得整齐、和谐。

从江县下江镇巨洞村,侗族村民在都柳江上演唱侗族大歌

“无伴奏音乐”或“无伴奏合唱”都有一个“定音器”,但侗族大歌没有,演唱侗族大歌全凭经验起音。侗族大歌也没有固定的曲谱,同一首歌在不同的侗寨曲调也不同。

对于侗族人来说,侗族大歌不需要多么华丽的曲调与技巧,更不需要多好的设备。即使是在鼓楼边、侗寨里、甚至是月光下,就足够真挚动人。

黎平县双江乡黄岗村,侗族青年在鼓楼中唱侗族大歌

侗族大歌的本质是维系侗寨之间的人际关系,婚恋生活、寨子间的联谊等等,都能用侗族大歌搭上线。然而现代化、工业化席卷而至,冲击了侗族大歌的传承,能用手机解决的事,谁会用侗族大歌呢?

好在越来越多的人开始重视侗族大歌了,“侗族大歌进课堂”在南部侗族聚居地开展了很多年,孩子们又拾起了大人们忘记的故事。

正在学习唱侗族大歌的学生们

这些“歌曲记录着的历史”,不应该就这样凭空消失,也不应该成为新的历史。

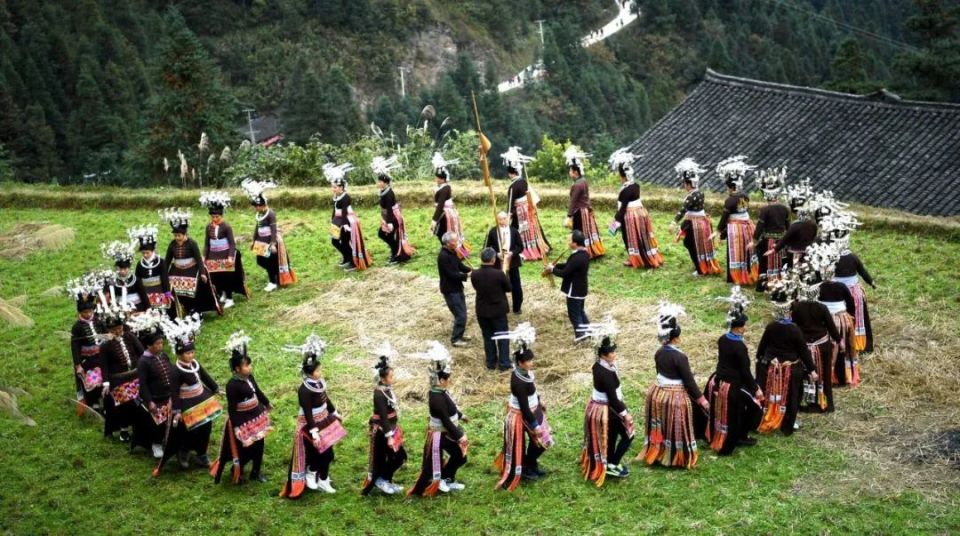

芦笙舞,是南方少数民族非常喜爱的一种民间舞蹈,一般在年节、集会、庆贺等喜庆时刻表演。可娱乐、竞技、也可作为礼仪。

芦笙舞,凯里朗德苗寨

人们伴随着芦笙的旋律,跳起芦笙舞,芦笙舞也有许多类型。

苗族男人吹奏的乐器就是芦笙

锦鸡舞发源于黔东南州丹寨县,传说中,是锦鸡帮助他们获得了小米种,度过了饥荒。因此他们仿照锦鸡的模样打扮自己,并模拟锦鸡求偶的步态跳起了芦笙舞。

黔东南州丹寨县,苗族人民正在跳锦鸡舞

如今歌舞成为了少数民族重要的商业化手段,是好是坏,无人说清。但至少,我们应该知道,歌舞承载着传说与故事,是少数民族最纯粹的表达方式。

饮食:“山水”中诞生的美味

康熙年间,贵州开始食用辣椒,是目前记录的最早食用辣椒的地区,“土苗用(辣椒)以代盐”。在当时,贵州交通不便,盐少且贵,于是辣椒成为了贵州非常重要的调味品,以辣代盐。另一方面,贵州山地众多,气候阴冷,吃辣也能暖和身子。

吊酸汤鱼

除了辣,“酸”也成为了盐的代替。酸汤,就是黔东南的味觉名片,只有读懂酸汤,才能理解黔东南的饮食文化。

黔东南夏无酷暑,冬无严寒,给微生物菌群提供了舒适的生存环境,同时也给酸汤的发酵提供了良好的条件。

红酸汤

简单来说,红酸汤是用毛辣果(贵州本地产的一种番茄,体型小,酸度大)发酵,白酸汤是糯米发酵出来的,这种酸汤不是简单的刺激味蕾,而是发酵后浓稠厚重的酸,入口酸爽、浓醇、润滑、回甘。

酸汤也被智慧的黔东南人融合到了家常菜中,酸汤鱼就是代表。

酸汤鱼,热辣刺激开胃

除了熬制的酸汤,酸汤鱼还有辣味。这辣是来自糟辣椒,新鲜的辣椒与姜、蒜剁碎,加入酒、糖、盐等调料,放入坛中腌制发酵半个月左右,就制成既能当蘸水,又能当调味品的糟辣椒。

糟辣椒,据说黔东南家家户户都会做

吃之前可以先喝口汤,热、酸、鲜、辣,都汇聚于这一口汤中,简直就是味蕾的天堂。吸满了汤汁的鱼,细腻鲜美,多重刺激直冲大脑。

奏响山水之歌

如果说少数民族像“小世界”般点缀在其间,那么黔东南州的山水就像个“大世界”,万事万物皆由它孕育而来。

贵州是名副其实的“喀斯特”大省,贵州大约73%的土地都是喀斯特地貌。贵州喀斯特的基岩分布之广、厚底之大、所占比例之高,在全国都是独一无二。

万峰林位于贵州省兴义市东南部

山峰形态奇特,造型秀美,是典型的喀斯特峰林

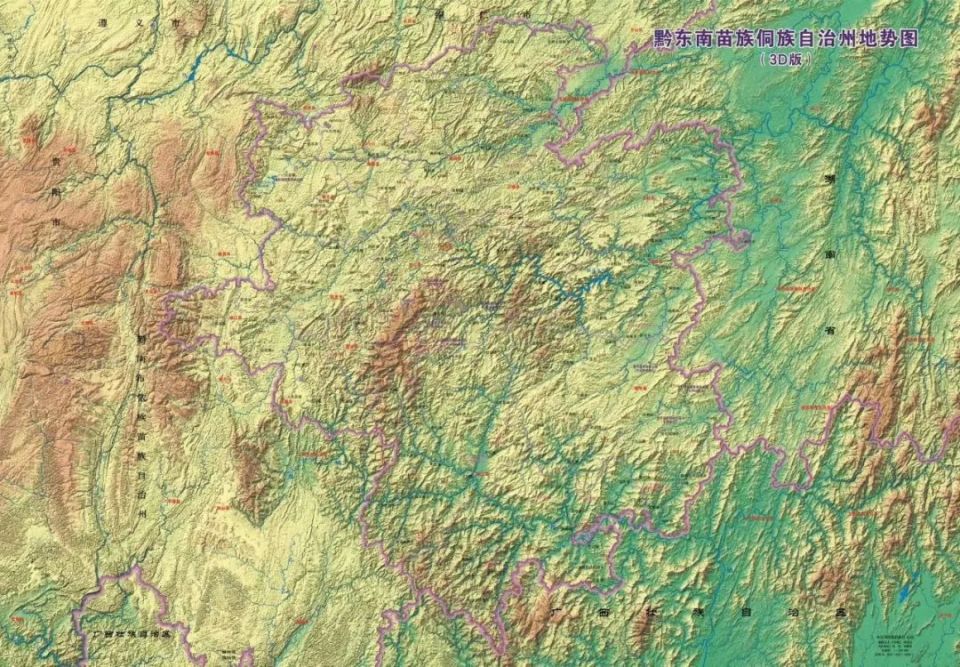

不过,黔东南苗族侗族自治州算是贵州难得的“鱼米之乡”,清水江流域和都柳江流域是最大的一片非喀斯特地貌,青山绿水环绕其间。

黔东南苗族侗族自治州地势图

自治州,是中国行政区划之一,行政地位与地级市、地区、盟相同,属地级行政区

图源:天地图

黔东南州位于云贵高原向湘、桂丘陵盆地的过渡地带,地貌类型主要是低山丘陵谷地,黔东南历来有“九山半水半分田”之说。

这里不仅山峦延绵,还有2900多条大大小小的河流在此间流淌,溪涧纵横。

而丰富的山水资源既是自然屏障,也是黔东南州人民赖以生存的资源。三江一山,就是黔东南离不开的山与水。

黔东南州主要有三条河流:㵲阳河、清水江和都柳江,它们平行贯穿于黔东南的北、中、南部,并肩向东流。

㵲阳河位于黔东南的北部,是长江支流沅(yuán)江的支流,属于长江水系。

㵲阳河流域有喀斯特岩层出露

㵲阳河在古代承担着通航的职责,㵲阳河流域也是湘黔古道的一部分,货物与汉文化,一起被带到了这里。如今汉族主要分布在凯里市和㵲阳河流域的黄平、镇远和岑巩县。

㵲阳河从镇远古镇穿过

镇远古镇就是受到了汉文化的影响,它坐落于㵲阳河畔,河水蜿蜒,穿城而过。

位于中部的清水江,是沅江的上源,也属于长江水系。

它是贵州的第二大河,仅次于乌江。由黔南州的都匀市进入黔东南州,横贯黔东南州腹部。

黔南布依族苗族自治州龙里县境内清水江

大约唐以后,苗瑶语族沿清水江西上,明清以后,苗瑶语族群族群逐渐分化成苗、瑶等现代民族,因此清水江中游地区分布着众多的苗族。

黔东南剑河县柳川镇境内清水江

清水江是重要的苗瑶通道

都柳江位于南部,它流入广西西江,属于珠江水系。

都柳江发源于黔南独山县,穿过黔东南州的榕江、从江、黎平县境后,她毅然向南,进入广西。

从江县境内的都柳江,两岸美如画卷

都柳江水能丰富,航电枢纽众多

都柳江夹峙在雷公山和月亮山之间,岸边是苍翠的群山与村寨乡镇,美丽却不显寂寞。

这三条河流,表面上看应该是同属于长江水系的㵲阳河和清水江关系更密切。事实上是清水江和都柳江更为亲密,这是因为雷公山,也就是三江一山中的最后一位主角。

雷公山云海

苗岭山脉位于黔东南的东南面,它的主峰雷公山海拔2178.8米。雷公山是长江水系与珠江水系的分水岭,也分开了清水江和都柳江。

然而雷公山并没有成为两江的阻隔,对于依山傍水而居的少数民族,雷公山反而成为了两个流域的通道,是苗、侗民族的共同家园。

如今雷公山周边人口约40万,其中90%是苗族,西江千户苗寨就坐落在雷公山脚下。

雷公山山麓下的西江千户苗寨,云雾缭绕

雷公山不仅是少数民族生活的家园,也是动植物的庇护所。

雷公山的植被垂直分布多样,暮春初夏,你能在山巅一览壮观的杜鹃花海,也能在中低海拔山区感受玉兰之美。

雷公山的森林植被也一直被呵护的很好,雷公山的森林覆盖率为88%,其中秃衫是雷公山森林中最耀眼的存在。秃杉起源古老,寿命极长,高达30-50米。

秋天的雷公山,层林尽染秋色美

雷公山“三绝”:秃杉、佛光和天书

秃杉是名副其实的活化石植物,也是我国一级保护植物

山水相拥,意外的让黔东南成为了“鱼米之乡”。先民用他们自己的智慧在山间开辟梯田,这些梯田主要是稻作梯田,以种植糯稻为主,不过近些年许多地区也开始种植籼稻。

黔东南梯田,是先民将地形与自然条件结合的智慧之举,即使山地众多,但黔东南依然可以耕作种田

先民也开发了“稻田养鱼”这一共生体系,充分利用了地理环境和自然条件:种稻的时候撒下鱼苗,鲤鱼能除田间的害虫,游动时也能加速水中营养物质的扩散。这样,收获时既能吃到饱满的稻米,也能吃到鲜美的鲤鱼。

这就是黔东南州先民们的智慧,以山水为家,与自然共生。三江一山不仅是黔东南秀丽壮美的自然山水风光,也是纽带一般的存在,将苗乡侗寨和其他少数民族村落串起,点缀在山水间。

魅力、神秘、传承、改变,才是这片土地最真实的样子。

【参考文献】

[1]《地道风物 黔东南》

[2]龙明莲,沈桃淑.黔东南民族传统村落体育文化研究[J].凯里学院学报,2017,35(06):113-115.

[3]魏丽,张杰.黔东南苗侗族节日与传统体育[J].体育科技,2014,35(03):25-26+31.DOI:10.14038/j.cnki.tykj.2014.03.015.

[4]顾永泽.黔东南苗族文化与地理环境的关系研究[J].旅游纵览(下半月),2016,No.237(24):110-111.

[5]魏丽,张杰,周建平.黔东南苗、侗族传统体育行为方式研究[J].体育科技,2016,37(01):81-82+84.DOI:10.14038/j.cnki.tykj.2016.01.038.

[6]杨玺.论黔东南苗族村寨与自然之和谐[J].理论与当代,2008,No.289(12):48-49.

[7]李杰.黔东南自然景观、人文景观与村寨文化浅析[J].中华建设,2017,No.150(11):100-101.

[8]李储林.明清黔东南苗汉文化交融及其对现代苗族文化传承与发展的启示[J].凯里学院学报,2022,40(04):1-6.

[9]刘畅,王琰,李立敏等.黔东南地区侗族传统村落空间形态及影响因素研究[J].当代建筑,2023,No.37(01):130-133.

[10]汤中琴,刘玉娇.黔东南苗族斗牛文化的历史演进[J].武术研究,2023,8(02):116-119.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.009927.

[11]韦荣慧.苗族 你的身影如此美丽.中国国家地理 2012年04期

[12]覃妮娜.鼓楼千百岁 黔湘桂侗寨的“主心骨”. 中国国家地理 2015年05期

[13]黄彬徐.40个世纪的农民奥秘. 中华遗产 2008年06期

[14]中国国家地理美食地理.酸香糟辣黔东南

[15]地道风物.黔东南:藏在中国西南内陆的一座“鱼米水乡”

[16]戴建伟.苗银 披戴在身上的图腾.中国国家地理.2012年04期

发表评论