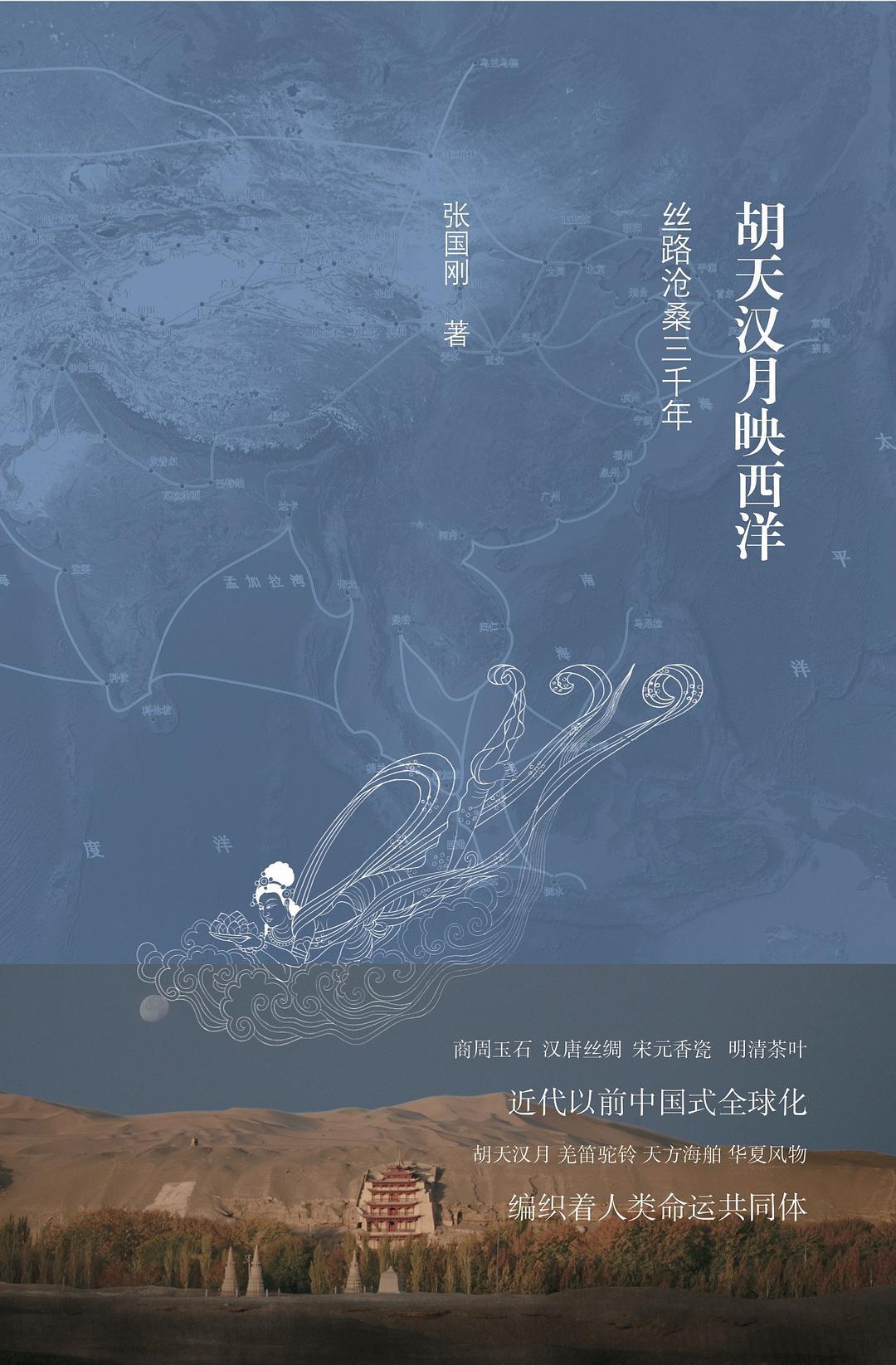

今年上海书展期间,清华大学历史系的张国刚教授在上海书城做了丝绸之路相关的主题演讲,并宣传了自己的新书《胡天汉月映西洋——丝路沧桑三千年》。本书由北京三联书店出版,从历史与文化的视角,重点讲述上古、汉—唐、宋—明、晚明—清中叶等各个时期中西方在“一带一路”这一空间里的交流与碰撞。亚历山大、张骞、安禄山、马可波罗、利玛窦、康熙、徐光启、郑和、伏尔泰等一个个在中西文化交往中留下烙印的历史人物一一登场,佛教、景教、摩尼教等教派的传播流变交相辉映,丝绸、茶叶、瓷器等物质层面的互通也都有呈现。

张国刚教授1988年毕业于南开大学历史系,师从杨志玖先生从事中古史研究,获博士学位。之后赴德国访学十年,转而研究西方汉学史及中西文化交流史,历任汉堡大学、剑桥大学、柏林自由大学、特里尔大学等校客座教授或访问学者。1987年为南开大学副教授,1994年为南开大学历史系教授,2004年调入清华大学为历史系教授。在书展期间,澎湃新闻()记者对张国刚教授进行了专访,请他对自己的治学经历、唐史研究、中西文明的异同等问题进行了回顾与介绍。

张国刚

从中古史到中西交流史

澎湃新闻:我花了几天时间读完了《胡天汉月映西洋——丝路沧桑三千年》一书,感觉可读性很强,专业性的同时也兼顾了可读性和趣味性。本书涉及的时空和地域都非常庞大,从人物到器物再到宗教等等,有种举重若轻的感觉。我知道您原本做中古史的,且专攻唐史,后来到德国以后才开始关注西方汉学史以及中西文化关系史,这样的一种学科转换有没有什么困难?您是如何完成这一转换的?

张国刚:像我们这一代人,做学问,有很多偶然性,我是78、79级的研究生。那时候读书吧,其实就是哪里有机会去哪里。研究生我学的是隋唐史,也就是因为这个专业那时候招生。我的导师是杨志玖先生。杨先生是搞具体学问的,所以我们跟着他,学问也做得很具体,做一些微观层面的问题,做得比较扎实。但是我觉得,一个人做学问,当然外部环境很重要,但重要的还是跟他本身的性格相关。

我的性格特点,更喜欢思考一些宏观问题、理论问题。八十年代那时候文化大讨论,我也受了影响。出国之前我就写了好几篇理论文章。我记得当时我出国,是1989年的8月,现在是2019年的9月,整整三十年。当时申请洪堡学者基金去汉堡大学访学,我申请的是一个很微观的题目,一申请就中了。但是到了那边以后,觉得在德国做唐史研究,不是最好的场所。于是我就在那边读了很多德国学者的书。正好九十年代,国内兴起了汉学研究的热潮。中华书局的几个编辑到我家里来,问我愿不愿意写个汉学连载。这就是后来的《德国的汉学研究》,1994年在中华书局出版的。后来我看余英时先生跟别人还专门提到过我的这本书,说这是在德国谈德国的汉学。

写完《德国的汉学研究》之后,那时人还在德国,我就开始注意中西文化交流这一块了。当时在德国的大学,已经开过中西交流史、中德关系史这一类的课程了。我前面说,做学问跟人的性格很有关系,我骨子里可能还是更喜欢宏观问题,中西文化交流史这个领域,就很宏观。2003年我的《从中西初识到礼仪之争——明清传教士与中西文化交流》出版,田余庆先生看了我的书以后,说这个领域挺好,空间大。

这里面还有一个暗的路子,我的老师杨志玖先生,他其实也做中西关系史,做马可波罗。八十年代初的时候,很多美国的、日本的电视台来中国拍马可波罗的纪录片,都是请杨先生当顾问,那会儿都是我陪他去的。我本来就有搞宏观问题的兴趣,也算有这个师承,又在欧洲这样的环境。做中西文化交流这一领域,也就比较自然而然了。

但我必须说,其实我做的很累。我曾经带我的学生去德国抄档案,中西文化交流史,涉及的时空、领域这么宽广,在学界每一个领域都有人分兵把守。你看有的做汉魏的,有做中古的,有的做宗教,还有的做北方民族,还有做考古的,还有专门做明清史的。因为我是从汉学的角度入手,所以我起初是做明清时期,传教士这一块,传教士史学。但是我之前是做中古史,所以我努力把这两块给结合起来。其实在国内,中古史和明清时期中西文化交流,完全是不同的两拨人在做。明清中西文化交流,国内很多是外文系在做,钱钟书在英国的论文其实就是做这个,研究16世纪英国小说中的中国形象。中古史呢,在国内一般都是历史系、考古系的人在做。

至于说《胡天汉月映西洋》这本书,我们搞学问的,写书无非是两类,一类是写给同行看,一类是写给一般读者看,这本书肯定是后者。而且中西关系史这个领域,也的确比较适合给大众做些科普,隋唐史研究的问题往往更小更深,受众也少。

澎湃新闻:这本书的写作,以丝绸之路为横向的空间,以时代变迁为纵向的时间轴,所涉及的主题也很丰富,但是也总归会有所取舍,比如我发现关于伊斯兰教的传播和影响的相关介绍,就几乎没有。也因此想问一下您,在浩如烟海的主题中,您的取舍标准是什么?

张国刚:这是个好问题。我最开始系统地思考中西文化的交流,是1996年吧,出了本书,叫《中西文明的碰撞》,这本书里的很多内容,也是脱胎于那本书。2003年下半年在早稻田大学的时候,我主要就看他们图书馆里收藏的那些中西交涉史,交通史的内容。日本人一般称为交涉史,交通史。

如你所说,在这本书里,我比较少提及伊斯兰教。其实不光是我,基本上所有搞中西文化交流史的学者,都对伊斯兰教给予的笔墨较少。像我们国家的西北地区,有大量的穆斯林,当然也是中西文化交流的结果。但是一般呢,我们认为伊斯兰教的思想和文化,对我们传统意义上的“汉地社会”影响并不是很大,肯定没有像佛教和基督教那样影响一般中国人的精神世界。伊斯兰教对特定族群生活方式、饮食习惯、器物方面的影响,倒是更多些。比如我们在泉州看见的伊斯兰教石刻,外销瓷啊这些。思想层面的话,影响更大的还是佛教和基督教。

中国文明的独特性

澎湃新闻:就像您在书中提到的,其实只有中国才是西方文明真正的“他者”,像整个近东文明,犹太,埃及,波斯,亚述到后来的希腊罗马都是互相影响的,但是只有中国是相对独立地发展处了一整套的观念和制度,并且中国在数千年来也都是东亚秩序的中心。您认为,比之于近东地区以及西方文明,中国文明的独特性是什么?

张国刚:我想这个问题,可以从政治、经济、意识形态三方面来说。

政治上来说,国家治理结构,中国很早就是中央集权体制。而全世界范围内,在近代以前,基本是分封制,或者是部落酋长制。西方古代是城邦,中世纪是封邦,近代是联邦,地方自治是他们的特点。这种影响持续至今。你看阿拉伯联合酋长国,七个酋长国组成。阿富汗,即使塔利班统治时期,也还叫阿富汗伊斯兰酋长国。北非,利比亚一百三十多个部落,南苏丹,两百个部落。印度有几百个族邦,日本也有几百个大名。中央集权的建立,要到很晚以后。

这些北非、中东和中亚的国家呢,还有个特点,是要到一战和二战以后,殖民主义退潮之后,才成为一个统一的国家的,在之前他们根本不是现代国家。英国学者费纳(Sameul Finer)写了一本《统治史》(The History of Government),说中国很早就是一个政治学意义上的现代国家:中央集权、地方政府、基层组织、职业官僚选拔制度。我们这样一种官僚制国家,连欧洲也要到很晚以后才出现。比如你看葡萄牙和西班牙,公主王子一结婚,两个国家就合并了。公主嫁去了,会把大片土地带走。中国历史上可不是这样,没有哪个出嫁的公主能把土地带走的。中央集权体制,维系统治靠的是职业官僚,而西方则是靠贵族世袭。

经济上来说,我必须强调一点,中国历史上,商品经济非常发达,并不是我们传统意义上认为的自然经济。中国的家家户户都跟市场发生密切的联系,你从《史记·货殖列传》里就能看出来。再看我们的税法,是以钱来征收赋税,农民的钱哪里来的呢?还不是商品交换来的吗?从两税法到一条鞭法,都是钱的问题。

商品经济的发达,会带来三大问题:第一是贫富分化严重。这种对经济的干预和现代资本主义体制下政府对市场的干预是不一样的,资本主义体制下政府往往是调节生产过剩,但是传统中国的政府是调节资源的稀缺,也就是我们一直说的不患寡而患不均。因此第二个特点就是中央政府对经济的干预,这也导致我们国家的赋税和对资源的掌控,都和西方国家不一样,中央政府一直都不差钱。第三个特点,是制约机制不一样。人类社会最重要的规则而不是自由,有规则才会有自由。所以美国的国父说能自治者方可有自由。自己都管不住自己,怎么能有自由呢。自治又用什么来治呢?法律、道德、宗教,我们通过这些来管住我们的兽性。西方侧重于法律和契约,伊斯兰和中东文明偏重于宗教,中国则偏重于礼教、道德。所以呢,一个人从自然人变成社会人,西方通过宗教的方式,中国通过家教的方式,所以我们非常强调孝悌。

东风可有西渐

澎湃新闻:刚刚您提到了费纳的《统治史》,我印象中费纳表示中国对于人类的政治体制有两项重要的贡献,即首先创立了一个是科举制和常备军。但很遗憾的是,西方并不是直接在中国的影响下产生了这两项制度,而是自主地发展出了公务员制度以及常备军。您的这本书,也更多的是立足中国,谈到西方不管是从器物还是从思想上对中国的影响,而比较少提到中国反向对于西方的影响。那么您觉得,在几千年的中西文化交流史上,除了“西风东渐”,我们的东风又曾经怎样地吹到过西方呢?

张国刚:这里首先要说一点的是,如果只是从中外的角度,我们要看到中国对周边的日本、韩国、越南这些国家的影响,是显而易见的。但是对于西部世界的影响,就很难说了。因为两个原因。

首先是西部国家的形态,不管是印度、还是东南亚,再比如中亚,他们的国家形态变化很大,这就不好把握。比如说中亚五国,其实就跟蒙古的分封有关系,是四大汗国的政治遗产。其实这五个国家,说白了,就是蒙古统治者被各种当地的或外来的文化同化后的产物。唐朝皇帝是“天可汗”,周边国家都奉为宗主国,来朝贡,再把器物、政治体制和各种思想文化都带回去,但是后来这些地区又被伊斯兰教等各种思想再改造了,遗留到如今的影响,你就很难说了。第二是我觉得东风西渐的话,让人家自己来写比较好。你自己在那写我们如何如何影响了西方,改变了世界,总有点自说自话的意味,把握也未必准确。

欧洲的情况比较不一样,欧洲人自己写了很多,讨论了中国文化如何影响到他们。就像你刚刚提到费纳的研究,认为科举制也好,常备军也好,不是我们直接影响到他们的。但是也有观点认为,在欧洲走出中世纪,走向现代化的过程中,中国因素是起了很大作用的。就比如启蒙思想家对中国政治体制的推崇。我也专门写过一些,像中国的道德观念如何影响西方的启蒙思想家,比如《赵氏孤儿》,深深地影响了伏尔泰。还有法国在决定是君主立宪还是开明专制时的彷徨,他们把中国作为开明专制的代表,英国作为君主立宪的代表,希望在两者之间找到平衡。当然最后两头都没搞好,走向了法国大革命。

其实上世纪三十年代,就有学者专门写文章说,中国的科举制影响了西方的文官制度。思想方面的影响,不是那么有迹可循的。中国的科举制,儒家学说这些,被西方人所知晓,对于启蒙思想家们构建他们自己的意识形态话语,那肯定是提供了思想资源的。就像我们为什么能写文章,还不是因为我们读了很多文章?但是你要真的问我,具体我一篇文章里,受了哪些人的影响啊,这个观点是哪里来的啊?每个人影响的比重又是多少啊?这我也说不清楚。

澎湃新闻:您做中西文化交流史,几乎包含了人类历史中最重要的文明和王朝。记得汤因比《历史研究》中说人类历史的所有时空和政治制度里,他最愿意生活在北宋。也想问问您,如果您有的选的话,最愿意生活在哪个时间段的哪个地区?

张国刚:这个问题实在是很难回答。北宋确实有他的魅力,比如对士大夫比较宽松,从1004澶渊之盟之后的一百年里,也确实不错,毕竟太平了一百年。但是对我来说,北宋太弱了,看北宋的历史会很生气。如果你真的要我选,我还是觉得开元时期最好。很宽容,各种宗教、文化、思想,没有什么禁锢。到了北宋,禁锢其实已经很多了,虽然当时宋明理学还没有成大气候,但是还是让人觉得拘谨了。开元时期的君臣关系,也不比北宋差,宰相和皇帝也是坐而论道的。

再对比都城,北宋的开封,总觉得它很憋屈,长安不一样,长安是国际大都市。外国人可以到中国考科举、做官。你看李白才敢说:“天生我材必有用,千金散尽还复来。”北宋的人讲得出这种口气的话吗?在社会经济方面,也达到了一个巅峰,甚至每个乡村都能有自己的学校。社会文明程度也很高,七八岁的孩子都懂得礼让,社会治安也很好。

为什么开元时期能这么有气魄,这么开放呢?我觉得是因为那时候华夏本位,华夷之辨的情绪没那么严重,一直是胡汉一家,当然这跟唐朝统治者自身的出身也有关系。唐的建立者出自北魏,且很多有着胡人的血统,比如唐太宗李世民的母亲窦氏、妻子长孙皇后都是胡人。所以“胡”在他们眼中和传统汉人的看法不同,统治集团内部不觉得这是“非我族类”,乐称“天可汗”。我们要注意一点,经常说唐太宗是“天可汗”,但其实一直到安史之乱,历代的唐天子都是“天可汗”。

发表评论