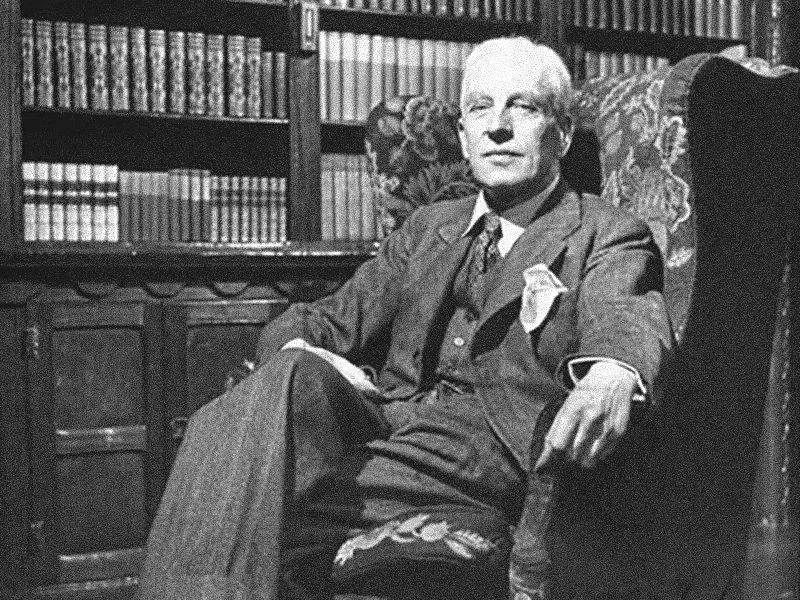

阿诺德·约瑟夫·汤因比(Arnold Joseph Toynbee, 1889-1975),英国著名历史学家,曾被誉为“近代以来最伟大的历史学家”。他历时十年著述《历史研究》巨作,通过对近6000年人类历史的比较研究,揭示了各种文明形态及其起源、生长、衰落和解体的一般规律,从而创立了他自己的历史哲学体系——文明形态史观。

《汤因比论汤因比》一书,是在汤因比与电台播音员G·R·厄本于1972-1973年间展开的广播对话记录稿的基础上整理而成的,出版于1974年,即汤因比逝世的前一年。因此,这本小册子可以说是汤因比对他毕生所从事的历史研究的一个小结,其文化价值和学术意义非同一般。以下内容即摘选自这本对话录。

厄本:我们现在已经看到(如果我可以在这一点上得出一些结论的话),撰写历史是一件危险的事情,因为它无论是自觉地还是不自觉地,都必然要为现状服务。不过,我们也已经看到,用其他任何方法撰写历史几乎是不可能的。那末,如果没有历史,情况会不会有所好转呢?

假如某人,比方说是一个敏锐的欧洲人,那他就会被一些痛苦吓得有点毛骨悚然,这些痛苦是我们在不同国家的教区里为牢记已往的世仇和倾轧、以及我们彼此犯下的罪行而共同承受的。假如博尼战役和接踵而来的一切并非那么完全地留存在爱尔兰人的意识之中,他们的情况会不会有所好转呢?

我认为,美国人——对他们来说,历史并不是一种很受尊敬的活动——可能已经给我们作出了榜样。历史学家该不该拥护终止他们自己的学科,以作为通向和平的第一步呢?当然,要把任何这样的事情付诸实施是困难的,但是,在一个理想的世界上,假如这个世界从历史学家那里得到100年的休战时间,乃至得到一个有关历史回忆的奥韦廉禁令:禁止出版历史书籍,禁止庆祝休战纪念日,禁止建立被驱逐出国者的组织,禁止在游园会上佩戴作战勋章,禁止以象征胜利的大屠杀来命名街道和地铁车站,禁止纪念革命,直到比方说100年过去了,人们的激情消耗了为止,那末,这会不会是朝着正确的方向迈出的一步呢?

汤因比:我的一位老朋友艾尔弗雷德·齐默恩爵士——他是我在牛津大学当学生时的一位导师——曾向我指出,世界上大多数人都缺乏历史感,往事对他们来说是不存在的,而且有一点历史意识的人只是微乎其微。这对于我而言是一种令人吃惊的想法,但它却是事实。

难道历史的健忘症会有好处吗?想一想第二次世界大战结束以来的美国历史吧:美国人不正是由于几乎在原则问题上忽视了历史而陷入一大堆可怕的错误之中吗?他们故意忽视法国的经历,闯入了越南战争。他们认为自己有力量,有技术,有与法国的经历毫不相干的美国生活方式。第二次世界大战以来美国所遭遇的许多挫折,都可以归咎于没有根据过去来看待现在。

人生存在于时间的深度上;现在行动的发生不仅预示着未来,而且也依赖于过去。如果你故意忽视、不想或磨灭往事,那末你就会妨碍自己现在采取理智的行动。

厄本:美国所流行的情况在于不仅应该忽视过去,而且还打算贬低现在。一位受人欢迎的美国“未来学家”阿尔文·托夫勒在《未来的冲击》一著中主张,我们应该从未来的有利地位出发来研究现在,“对约翰尼来说,已经不再满足于理解过去了。他甚至也不再满足于理解现在,因为此时此地的环境不久就将消失了。他必须学会预测变化的趋向和程度。”人们可以从美国的其他资料中找到与之相称的说法:他们强调——而我常感到他们沉迷于——“临时的社会”“失去的文明”“特别新鲜的”以及其他表示关系变化、因而敌视历史的概念。

汤因比:设想他们的重孙将会记得他们的种种活动——关于他们的能源和资源的分配,以及他们对生活的不同侧面的关注——,这对于人们的行为,例如军备或污染来说,是磨炼精神和抑制思想的一种有益方式。因此,我们当然都要为未来打算:一个人要计划他的前程,他要设法为晚年而储蓄,他要养育一家人,他要考虑他们的教育:而政治家则要事先考虑他们的政策,或者应当随心所欲。

例如,在18世纪时,人们就提前考虑到久远的子孙后代。他们建造住宅,种植树木,作出了很长时期的安排:家庭或王朝的未来在物质的、社会的和精神的意义上都是一件需要考虑的十分重要的事情。

而我们今天的态度则与之很不相同:国家的预算和事务是以每年或每月为基础进行管理的,这是一种不成熟的看待世界的方式。工业制度的弊端之一是按周计算的工资:大多数人都根据他们被支付薪金的周期进行考虑,而按周计算的工资即意味着,人们一次只能根据几天的时间考虑事情。这是一个很大的缺陷。

厄本:当我们失去历史这一方面的时候,我们究竟失去了什么呢?那种认为我们的处境独特、过去的教训与我们无关的观点是相当普遍的,不仅在美国是如此,而且在欧洲也是如此。

汤因比:我认为,我们失去了一种现实感,尤其是人生的弱点和局限。那种认为我们时代独特的思想是一种傲慢的表现,它来源于对人生的力量和优点的一种错误看法。

这在以前也曾经发生过。在文艺复兴时期,中世纪的教师被解雇了;在亚历山大征服希腊时期,希腊以前的历史被当作不值得回顾的东西而忘却了。希腊历史学家把历史的开端和亚历山大大帝越过赫勒斯滂海峡相提并论。在我们这个时代,意大利法西斯主义者把墨索里尼向罗马进军的年份而不是耶稣诞生的年份当作第一年——这类事情在法兰西共和国的日历中也有过先例。

希腊的先例表明,推动历史重新开始是社会有点反常的征兆。当人们宣称过去不值得回顾,而现在和未来则值得花费我们所有的注意力的时候,我们就能满怀信心地寻找一种为外人所不知的家丑。

我们仅仅在一个方面,即科学技术方面,是独一无二的。这种前所未有的技术发展,正在产生一些显示人性某些永久特征的意想不到的效果:污染、战争、贪婪和侵略。如过去时代的哲学家和笃信宗教的教师在很久以前就已经指出过的那样,除非我们与上述现象作斗争,否则我们便不能保证人类的生存。

需要自我约束,需要限制我们的贪婪,这是与我们今天的处境有关的,就像在苏格拉底、希伯莱预言家和早期基督教徒的时代一样。虽然他们对事实的解释各不相同,但是在告诉我们应该做什么这一方面,我想,他们都是一致的。

这是一种谦逊的思想——我们拥有大得多的物质力量这一事实,反而使我们置身于对自己来说大得多的危险之中。近几年的经验已让我确信:它使我更悲观,并且更意识到,认为我们能够摆脱人性的局限性这种想法是当今世界的一种愚蠢的傲慢。

本文摘选自阿诺德·约瑟夫·汤因比著作

《汤因比论汤因比——汤因比与厄本对话录》

上海三联书店

发表评论