敦煌,一座位于广漠无垠戈壁沙漠深处的绿洲城市,它南临海拔五千米以上白雪皑皑的祁连山脉,正是发源于这座山脉因冰雪融水形成的河流——党河,正弯弯曲曲日夜流淌于这片神奇的绿洲之上,灌溉了这里的小麦、瓜果与棉田。古书上记载,汉朝学者将“敦”视为“大”,“煌”视为“盛”。在公元1世纪,敦煌已作为东西沟通、“丝绸之路”上的一重要城市名气远扬到了罗马,西方世界对丝绸的强烈需求引导着来来往往商旅们的驼队穿行于这片沙漠和绿洲,东西交流的大门便是敦煌。自西汉武帝时期在河西诸郡的西端设置敦煌郡起,到今天甘肃省酒泉地区敦煌市已有两千多年的历史了。敦煌位于亚欧大陆的中心,海拔一千三百多米,因空气较稀薄,紫外线强烈,夏季酷暑,冬季寒冷,全年降水量只有十毫米,而蒸发量却是降水量的三十倍以上,这里的气候干燥得让人难以想象,一年四季,自西而来的狂风卷着沙尘不间歇的狂舞在这好似沉睡已久的小镇之上,而在一百年前,这座就要被沙漠吞噬的偏僻小镇开始引起了世人的瞩目。

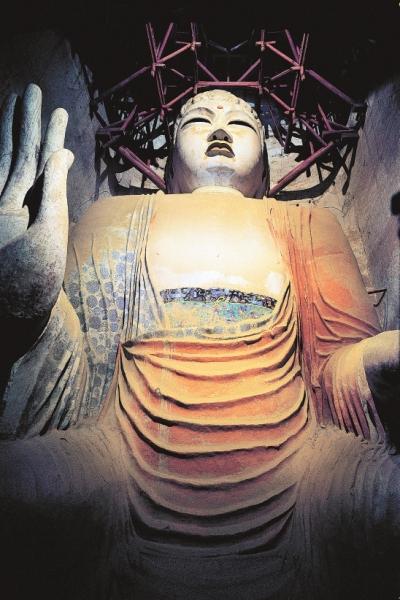

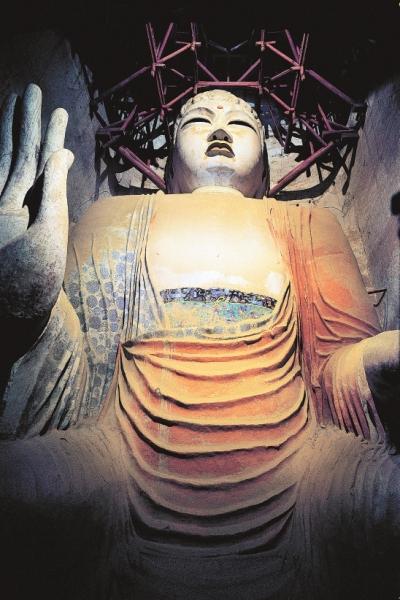

当站在这位于戈壁与沙砾的中亚东部一角,敦煌这座中国西部的小城所带给我们的绝不仅仅是我们眼前看到的这些,那些叹为观止的惊叹让我们不禁在内心里一次次伸出双手为之鸣掌。离敦煌县城东南二十公里,就是莫高窟了,这座又被称之为千佛洞的石窟群,犹如二三层校舍高的窗户错落有致的覆盖于鸣沙山东侧断崖南北部1600米长的岩石之上。也可能是机缘巧合,在来到莫高窟的前一天,在月牙泉鸣沙山风景区,原不在计划内的安排,让一队不情愿下山的骆驼,在傍晚时分把笔者逼上了鸣沙山东侧的一个高点,俯瞰断崖之绵延,发现远处断崖之东,三危山的岩石裸露在外,趁着月色的萦绕和落日的暮光,茫茫沙漠中的宁静给人以无限遐想,也许就是这样的遐想吧,才让古人灵光乍现般的在这里凿崖开壁,遁入佛龛之境。

据说在总数超过五百座的石窟之内,保存了两千多件塑像,如果将壁画以五米的宽度铺开来看,能够延续25公里之长。由此可以想象,在各个洞口的墙面之上,在洞口通道的连廊里,甚至在与从地面衔接的群围到天顶的各个角落里,每一个平面几乎全被壁画占满,没有一寸空着的地方。洞窟里那些生动活现的小型佛像和浮雕,使我们经不住遥想当年那些洞窟的开凿者们所进行的艺术活动,但让我们最难以想象的也正是那精美绝伦的创造。如今,在洞窟与外室的一段墙面上,绘有造窟者供奉状态下、几乎近于人体尺寸的画像,这些人并非是直接从事窟内实际工作的人,而是一些为自己祈求冥福捐善修建造窟的供养人。正如《莫高窟记》中所写的那样,与莫高窟历史有关联的人在4世纪有乐尊和尚、法良和尚,六世纪有东阳王、建平公,七世纪有灵隐、阴祖,八世纪有处谚、马思忠,这些人包括佛僧、地方长官和当地的豪绅三种人,此后的造窟者,如九世纪的洪辩以及张议潮、张淮深等节度使,十世纪的曹议金、曹元忠等节度使也都包含在内。由于敦煌文书的存在,使我们能够在5到10世纪之间的造型资料和文字资料中综合考察,八世纪敦煌被土蕃占领后,虽然归义军时代是向中原遣使奉唐的,但节度使是世袭制,且可自称为王,那么我们就可以这样认为,八世纪以后的敦煌基本上可以看作是一个相对独立的地方政权。因此在北魏与隋唐受中原腹地影响至深的敦煌,到了中唐以后成为了一个与中原内陆几乎完全断绝联系的边疆城镇。洞窟内五到六世纪的壁画受到各个时期文化统治的影响,但在每一幅壁画中,庄重中含有慈爱、体态丰满婀娜的菩萨们,好像至今都能听得见飞天乐伎们的奏乐,感觉得到飞天舞伎轻盈地舞蹈呼吸,这种气氛用淡彩画法调治出五彩色调,对称而栩栩如生的凿井图案,被

发表评论