隋朝时期的彩塑艺术,特别是在佛教造像方面,确实达到了一个新的高度。这一时期的艺术家们追求形神兼备,即在塑造佛像时,不仅要注重形象的逼真,还要传达出佛像内在的精神气质。这种艺术追求在敦煌莫高窟的彩塑中得到了充分的体现,尤其是在唐代,敦煌彩塑艺术更是达到了鼎盛时期。

唐代的敦煌彩塑,不仅在技艺上更加成熟,而且在表现手法上也更加细腻和写实。艺术家们对人体解剖结构的理解更加深入,能够通过雕塑手法将人体的立体感、肌肤质感等细节表现得淋漓尽致。这种全立体的彩塑手法,使得塑像从正面、半侧面到全立体都有了更加丰富的表现力。

然而,到了晚唐五代时期,由于战乱和社会动荡,敦煌与中原以及西域的联系减少,这直接影响了敦煌莫高窟的佛教艺术发展。在这一时期,世俗艺术开始逐渐取代佛教艺术,成为主流。这种转变反映了当时社会文化和宗教信仰的变迁,也使得敦煌艺术的风格和主题发生了相应的变化。尽管如此,敦煌艺术依然保留了其独特的艺术价值和历史地位,成为研究中国古代艺术和文化的重要窗口。

公元935年,五代晚期,此时正是敦煌望族曹氏,在河西的统治管理时期,已有六百年历史的敦煌莫高窟,仍然在开凿建造之中。

作为莫高窟里的一位普通塑匠,赵僧子在这座新建的洞窟里,已经连续工作了数月之久。看着一个个刚刚完成的塑像,赵僧子总算松了口气,当他迈着蹒跚的步伐,走到洞窟口时,阳光迎面而来,刺痛了他的双眼,那一瞬间,他仿佛看到了传说中的佛光。

赵僧子已经算不清,自己是莫高窟的第几代塑匠了,那些从北凉时期就伫立在各个洞窟的彩塑佛像,安静地记录着这里曾经开创的辉煌。然而,到了赵僧子所在的时代,这座佛教圣地的繁盛程度,已经大不如前了。

战乱,让敦煌这个曾经连通东西方各国的枢纽,变成了浩渺沙漠里的一叶孤舟。史册上记录的各地络绎不绝朝圣的信徒、文人墨客,还有艺术家们,早已是明日黄花,只剩下寂寞的开凿声。

值得欣慰的是,前朝各代的塑像作品,并没有受到战争的无辜牵连,依旧完好地保存下来。尽管一次次改朝换代所引发的战乱,让许多庙宇毁于一旦,佛教塑像作品惨遭破坏,但恰恰由于敦煌莫高窟,远离中原地带,才保证了伫立此处塑像的安宁和完整。

对于赵僧子来说,能够在前人创造的辉煌下继续自己的工作,无疑是最大的幸福。这门塑像手艺,被祖祖辈辈传承下来延续到自己手中,就像是一种宿命的继承,一种血脉的传递。

正是因为历代的塑匠们,怀着这样一种虔诚的心情,这些用心血塑造而成的塑像作品,才能让今天的我们叹为观止。

“在浩瀚无垠的沙漠里,有一片美丽的绿洲,绿洲里藏着一颗闪光的珍珠,这颗珍珠就是敦煌莫高窟。莫高窟的彩塑,每一尊都是一件精美的艺术品。这些彩塑……” ——教室里学生们在大声朗读

这大概是赵僧子所没有料想到的,在遥遥千年之后,他和他的同行们亲手塑造的彩塑,会出现在小学生的课本里。

而敦煌莫高窟,这座经历过兴起、繁盛、没落到沉寂的圣地,当被再次开启之时,仍以它曾经创下的浩瀚佛国的姿态,让世人为之震惊。

敦煌莫高窟,保存着十个朝代的洞窟四百九十二个,彩塑两千多尊,浮塑一千余身。其保存古代彩塑之多,历时之长,技艺之精,为世界所罕见。

如今,唐代以前的佛像彩塑,已经寥若晨星,现存的仅有甘肃炳灵寺石窟,天水麦积山石窟,山西五台山大佛光寺,南禅寺等处。从这个意义上讲,敦煌莫高窟是中国最重要的彩塑艺术宝库之一。

“从早期的北魏到隋到唐,然后再到五代,整个的这个敦煌彩塑,我们可以从中间能够看到,彩塑的发展演变的过程,另外也可以通过彩塑,能够看到我们雕塑发展的历史。这点很珍贵,因为它完整地保存下来。” ——何鄂 雕塑家

1962年,二十五岁的何鄂来到了敦煌,成为敦煌文物研究所的一名研究人员。正如何鄂自己所描述的那样,来到敦煌,是她人生中一次重要的际遇。

推开厚重的木门,原本幽暗的洞窟顿时明亮起来,站在沉寂千年的佛像下面,侧耳倾听,她似乎能听到来自遥远古代的叮叮哐哐的开噪声,还有工匠们工作时的细碎耳语。当那些恍惚间的时空交错感渐渐远离,一切归于宁静的时候,这个年轻雕塑工作者的心情,开始澎湃起来。

“我觉得敦煌艺术像大海一样,我自己只能说,就是在大海里体会到一点自己的感动,我不能说我是一个这方面很深的专家,但是我觉得,我深入到大海的一滴水里头,给了我无尽的感受。这点上,我觉得终身都要感激,古代人的创造。” ——何鄂 雕塑家

这些充满了生命力的彩塑作品,给初到敦煌的何鄂以最强烈的震撼,让她至今记忆犹新。她曾经一度想探究那些,给予了这些塑像鲜活生命力的创造者们,到底姓字名谁,师承何处,但却无法找到答案。那些未曾载入任何史册资料的创造者们,无声无息地将一生的心血倾注在这一尊尊的彩塑身上,而谁又能把这些才华横溢的民间大师们,请到艺术史的台前来。

幸亏我们在莫高窟72窟的壁画上,看到了这样的场景,使我们能够领略到,他们当时塑像时的风采。

这是在72窟南壁中央绘制的壁画,画面描述的是凉州圣荣山,瑞像佛头的安放过程,但是,当我们把镜头对准局部,却可以看到当时工匠们制作彩塑的具体场面。这为我们留下了有关彩塑,特别是大型彩塑制作的宝贵资料。这些画面中的彩塑工匠们,大概也不曾想过,千年之后的人们,正试图通过蛛丝马迹,寻找着他们当年的身影。

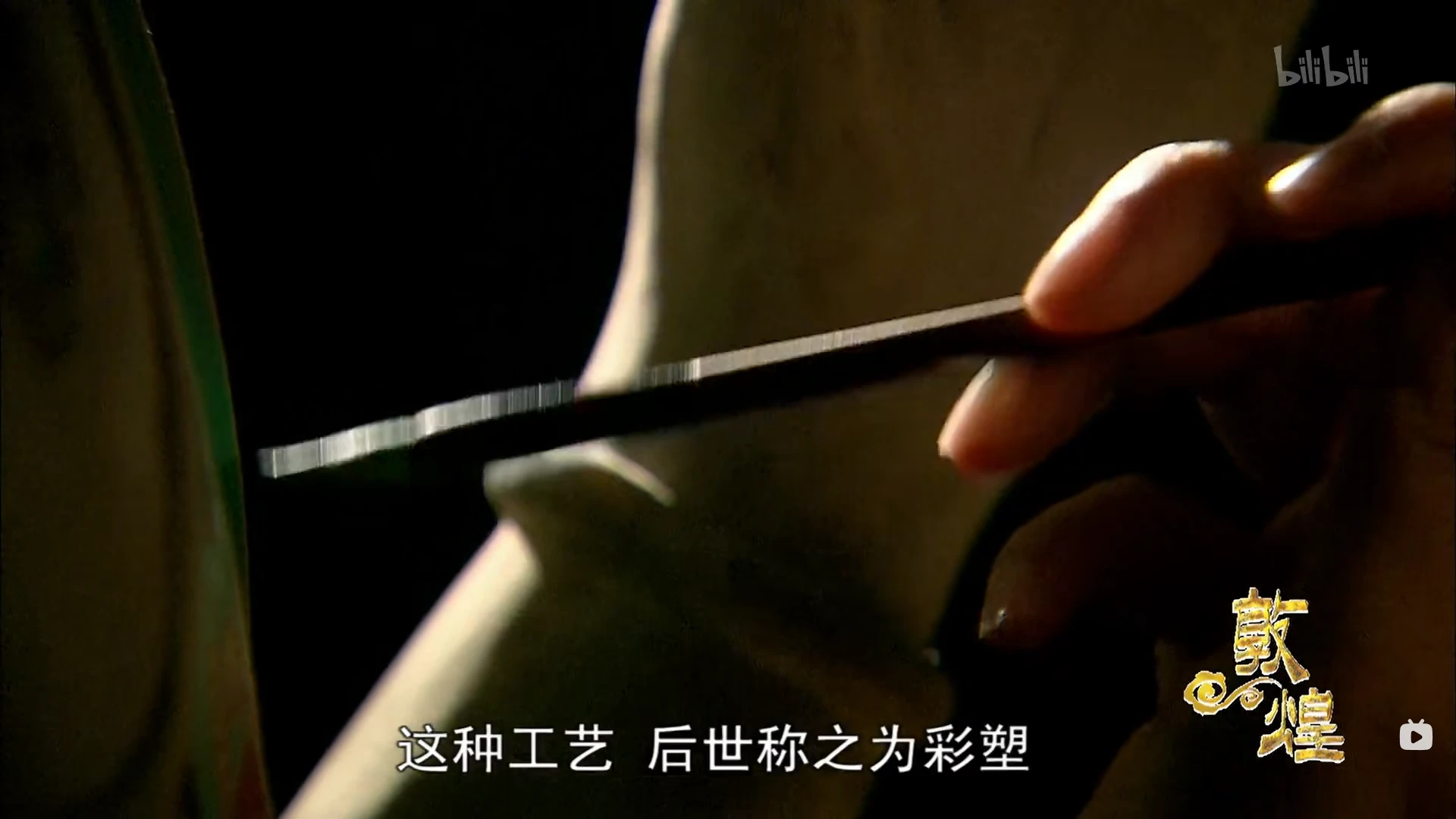

敦煌石窟的岩体构造,属于酒泉系砾石岩层,是由细沙和砾石沉积粘结而成。因此,不能雕刻造像,只能采用泥塑。塑匠们在人工制作的木架上,捆绑苇草,草外敷粗泥,再敷细泥,压紧抹光之后,再涂上白粉,最后彩绘,这种工艺后世称之为“彩塑”。

孙纪元,是1953年来到敦煌进行彩塑研究的工作人员。对于彩塑详细的制作工艺,孙纪元有着细致的了解。

“古代艺术家研究了很多办法,你如果不懂这些办法,你现在用泥来塑像,塑完了以后它就裂了,干燥的过程,收缩、开裂,就没办法画了。所以古代匠人在敦煌,那地方用传统的技法制泥。” ——孙纪元 雕塑家

赵僧子用来做塑像的泥,是当地的泥,而他和泥的方法,则是他的同行先辈们,流传下来的老方法。为了保证塑像不会发生开裂的现象,而且便于上彩和保存,赵僧子的同行先辈们,可以说是绞尽脑汁,他们试着加入了不同的植物材料和细沙,一次又一次地做实验,终于摸索出了一套完美的制泥和塑像方法,逐代传承下来。

“土里边再加上百分之三十的细沙,沙子不管你和成泥,或是干燥的过程当中,它不收缩,加在里面,然后为了防止它开裂,又加上棉花、麻、麦草三种东西,最后塑完了以后,这个像不收缩。” ——孙纪元 雕塑家

今天,这些历经千百年的塑像,依然完整地展现在我们面前,古代工匠们的智慧让我们钦佩。

赵僧子所处的时代是五代晚期,当时,敦煌的统治者曹氏政权,比历史上任何一位敦煌权贵,都热衷于开凿莫高窟。为了大规模营造洞窟,曹氏还效仿中原地区,设立管办画院。

当时,敦煌专门承接画塑业务的民间画行,都有细化的级别和分工。赵僧子就受雇于这样一家民间画行,他已经做到了都料级,这是塑匠中最高的级别。不过,这只能证明他具备娴熟的塑像手艺,对于他的生活来说,并没有太大的改善。

“在封建社会,我们这些工匠身份相当低,而我觉得我们古代的中华民族灿烂文明,更多的是这些无名的巨匠创造的。” ——何鄂 雕塑家

何鄂是1962年来到敦煌进行彩塑研究的工作人员,从1962年到1974年,何鄂在敦煌待了整整十二年。

“我主要的工作,就是临摹敦煌彩塑里面的精品,这些任务都是由当时叫研究所,研究所的美术组来安排我们。当时,敦煌的人也很少,洞子静悄悄,就你一个人在,在塑这个像的时候,觉得这个像特别美。” ——何鄂 雕塑家

在洞窟里临摹前人留下的作品,一待就是一两个月,除了吃饭睡觉外,几乎不再跨出洞窟一步。也许就是这种工作方式,让何鄂这样的现代雕塑者们,与古代的塑匠们,有了跨越时空的心灵对话。他们怀着一种敬仰的心情,忠实地临摹着前人留下的作品。这些忠于原作的艺术,既是对昨天历史的传承,又是对今天现状的储存。

“我们进洞子临摹,就可以零距离和彩塑接触,包括它背后,我们都可以看得一清二楚。那么这种临摹方式,让我们从中悟到了好多东西,慢慢地品尝出敦煌彩塑它的韵味来。” ——何鄂 雕塑家

“通过临摹,你才能深入研究古代的雕塑的特点,你经过自己亲手来做,做很多菩萨、佛像、天王、力士,你都做,做完了你现在脑子里头,把这些资料都存在脑子里,深刻的记忆。” ——孙纪元 雕塑家

千年之后,当工作人员在洞窟里临摹塑像之时,也许,耳边依旧会有叮叮哐哐的开凿声。时空交错之间,他们也许会遐想,千年前塑匠们的工作与生活。

完成了洞窟工作的赵僧子回到家中,家里还有一个与他相依为命的儿子。赵僧子觉得,是时候把自己的手艺,传授给儿子了。赵僧子的儿子还没有成年,他对于父亲即将传授给自己的塑像技艺,有些兴奋,也有些迷茫,佛是什么,为什么要给佛塑像呢。

这些端坐在洞窟里的佛陀,究竟来自何方。伴随着千百年来,人世间的沧桑变幻,他们又发生了怎样的改变呢。

这是莫高窟现存最早的三个洞窟之一,开凿于公元430年至439年间,即北凉时期。这尊交脚坐式的菩萨像,显示出的各种特征表明,它源自西域犍陀罗艺术。

法国吉美博物馆,是当今世界上著名的,收藏亚洲艺术以及宗教文物的博物馆。在这里,收藏了一批早期犍陀罗风格的塑像。

“广义的犍陀罗,它的范围是很大的,包括西北印度,包括阿富汗,还有巴基斯坦,以今天的白沙瓦地区为中心的,非常广袤的区域位置,我们把它叫做犍陀罗地区。” ——湛如 北京大学东方学研究院 副院长

佛教初期,并没有佛陀的形象,一方面是因为佛陀本人,反对偶像崇拜,另一方面,当时的人们认为,非凡的佛陀不能以具体的人像来表现,所以信徒们用菩提树、宝座、法轮塔、舍利和佛足印来象征佛的存在。

关于佛像最初的起源,学术界还没有定论,但是,多数观点认为,佛陀像首先制作于犍陀罗。在这里,我们试图追寻历史的遗迹,看看是否有我们熟悉的身影。当这种佛教艺术,沿着不算平坦的丝绸之路,辗转来到敦煌之时,我们明显看到了,外来文明在这里留下的深刻印记。

正如希腊人赋予了印度佛陀那属于希腊审美的形象一样,敦煌的塑匠们,也将自己的审美理想和本土文化,悄悄地渗入了这从西域远道而来的佛陀形象之中。于是,这些远道而来的佛陀菩萨们,悄然换上了中原特征的宽衣薄带,还有那佛陀脸上的神情,安详,坦然,超逸,你从他的眼缝、脸颊、嘴角乃至身姿上,都能清晰地读到。这是东方人特有的含而不露,有一种不言而喻的艺术效果。

敦煌的塑匠们,正把一种外来文化,消化到自己的文化肌体中,而这种非凡的创造性,也推动了彩塑艺术的发展。然而,当这种创造力衰退的时候,也许就是这片佛国光芒,逐渐湮灭的时候。

赵僧子希望能将这种塑像技艺传承下去,但是,身为一名塑匠,生活在这样一个时代,也许是不幸的。当他向自己的儿子传授彩塑技艺时,也许偶尔会发出无奈的叹息。因为,赵僧子见识过隋唐时期最辉煌的彩塑作品,但是,他却无法在前人达到的艺术高度上,再有所建树。

曹氏政权尽管热衷于莫高窟的开凿,却只是把佛的洞窟,当做了他们自己的家窟。供养人的画像占据着甬道的两厢,甚至比佛陀菩萨们的塑像还要突出抢眼。佛像的塑造水准,也在迅速地走向衰落,越来越程式化,没有神韵,没有生气。

赵僧子只能通过一己之力,一心一意地塑造寄托着芸芸众生美好愿望的佛陀形象。他希望造得更加完美,因为这对他来说,是一种融入了生命的信仰。

“我觉得他们虽然贫穷,但他们肯定是有理想有愿望的。比方说,希望保佑家里人的平安,希望能够生活得更好一些,希望自己儿女们都能够代代相传。我想这些每个人都是会有的,我认为他们可能是把自己的愿望,自己的希望,自己的理想,都寄托在自己一生从事的这个工作中间去了。我觉得他们是用生命揉到自己作品里去的,不然你没有办法解释,他为什么能做得这么好。” ——何鄂 雕塑家

和那些创造了敦煌莫高窟无比辉煌的工匠们一样,赵僧子也将对美好生活的愿望,寄托在亲手塑造的佛像上。为此,他献上了所有的心血,所有的热情。

在结束了漫长的辛勤工作后,他也许会在这片广阔的佛国之地,漫步巡回,在自己前辈们塑造的佛陀菩萨像前,虔诚祈告。他或许也会暗自遐想,如果自己生活在隋唐时期的敦煌,又会是怎样一番情景呢。

结束了三百年分裂局面而统一天下的隋王朝,是一个神奇的时代,它对佛教的崇尚,超过了中国历史上任何一个朝代。同时,它也秉承了自汉代以来的富国之道,即打通丝路,经营西域,加强和西域各国间的交流。

作为丝绸之路的重要关口,敦煌也随之愈加繁荣,这使得隋代的莫高窟蔚然一新。短短三十年间,隋代开建和重修的洞窟,多达九十四个,几乎是乐僔开凿莫高窟两百多年来总数的一倍。

热衷佛教艺术的隋文帝曾经明文要求,为佛造像,要雕刻灵相,图写真容,确立了形神兼备的艺术主张。这一主张沿着畅通无阻的丝路,传到敦煌,很快影响到莫高窟塑匠们塑像的风格。于是,隋朝的彩塑,开始血肉鲜活起来,也更合乎真人的身体比例。佛国一旦把人们的现实愿望纳入其中,佛教艺术便有了活力。

而唐朝,可以说是中国历史上空前强势的时代,中原文明远播东西方诸国。而东西方诸国的文明,也被唐朝容纳吸收,这段蒸蒸日上,朝气蓬勃,充满民族信心和自豪感的历史环境,培育造就了敦煌彩塑艺术发展的顶峰。

敦煌彩塑,在经历了两百多年的积累和发展之后,终于,在唐代大放异彩。这时的敦煌彩塑,塑像技艺更加成熟,手法更加细腻写实,人体的技法表现从正面及半侧面,扩大到全立体的彩塑,其对人体解剖结构的把握,肌肤的质感,都刻画得深刻入微。

这是我们通过电脑三维技术,复原的释迦摩尼塑像,这尊主佛伫立在莫高窟205窟的佛龛内。经历了一千多年的沧桑,这个佛龛内的大多数佛像,都已经残破,但是,通过电脑三维技术,我们还原了它最初可能的模样。这些通过电脑特技复原的影像,将有助于我们,想象千年之前的敦煌莫高窟,想象大唐盛世所创造的浩瀚佛国,以及绚丽多彩的敦煌彩塑艺术。

这是堪称国宝的莫高窟第45窟塑像群,正中的释迦牟尼,是中国式佛像的经典作品。他端坐在八宝座上,袈裟随身垂落,于庄重肃穆中,略带松弛自然。

大弟子迦叶微耸的眉头,苦涩的嘴角,深沉的目光,隆起的胸骨,仿佛在诉说这位僧人,不一般的人生。这尊佛像,充分展示了唐朝写实主义的技法,无论从各个角度,都充分考虑到人体的真实比例,可以说是敦煌莫高窟写实主义的代表之作。

这一尊是45窟中的小弟子阿难,其低眉信首之间,透现他天性的平和与顺良,特别是身体侧倚,双手相握,惟妙惟肖地表现出这位小僧人的亲昵可爱。

这一铺七身塑像,依照佛教的审美观对称排列,老少刚柔,相合相成,可以说是中国佛教艺术的绝世之作。

如今,为了更好地研究和保存敦煌彩塑艺术,敦煌研究院通过3D技术,将45窟的这些彩塑数字化,将来的发展趋势是,使得人们从电脑上就可以感受到敦煌彩塑艺术的魅力了。

这是敦煌莫高窟中最美的一尊释迦涅槃像。释迦牟尼肢颊侧卧,姿态安逸舒展,衣纹流畅,表现了佛陀解脱生死轮回后,一种安静平和的精神境界。然而,这尊释迦像,如此安详地沉睡之后,也许所有人都不会想到,隋唐时期的敦煌彩塑盛世,也渐渐落下了帷幕。

正如赵僧子所担忧的那样,当历史进入三百年以后的晚唐五代时期,战乱频发,敦煌和中原,以及西域的联系被割断,莫高窟的佛教艺术,也逐渐为世俗艺术所代替。敦煌几百年以来的璀璨光芒,正由赵僧子所在的时代走向衰落。

赵僧子对塑像的完美追求,并没有得到曹氏掌权人的认可。曹氏更注重的是佛龛下的供养人,也就是他们自己的画像,对赵僧子来说,这无疑是在粉碎他的梦想。而赵僧子没有料到,之后还有更坎坷的命运等待着自己。

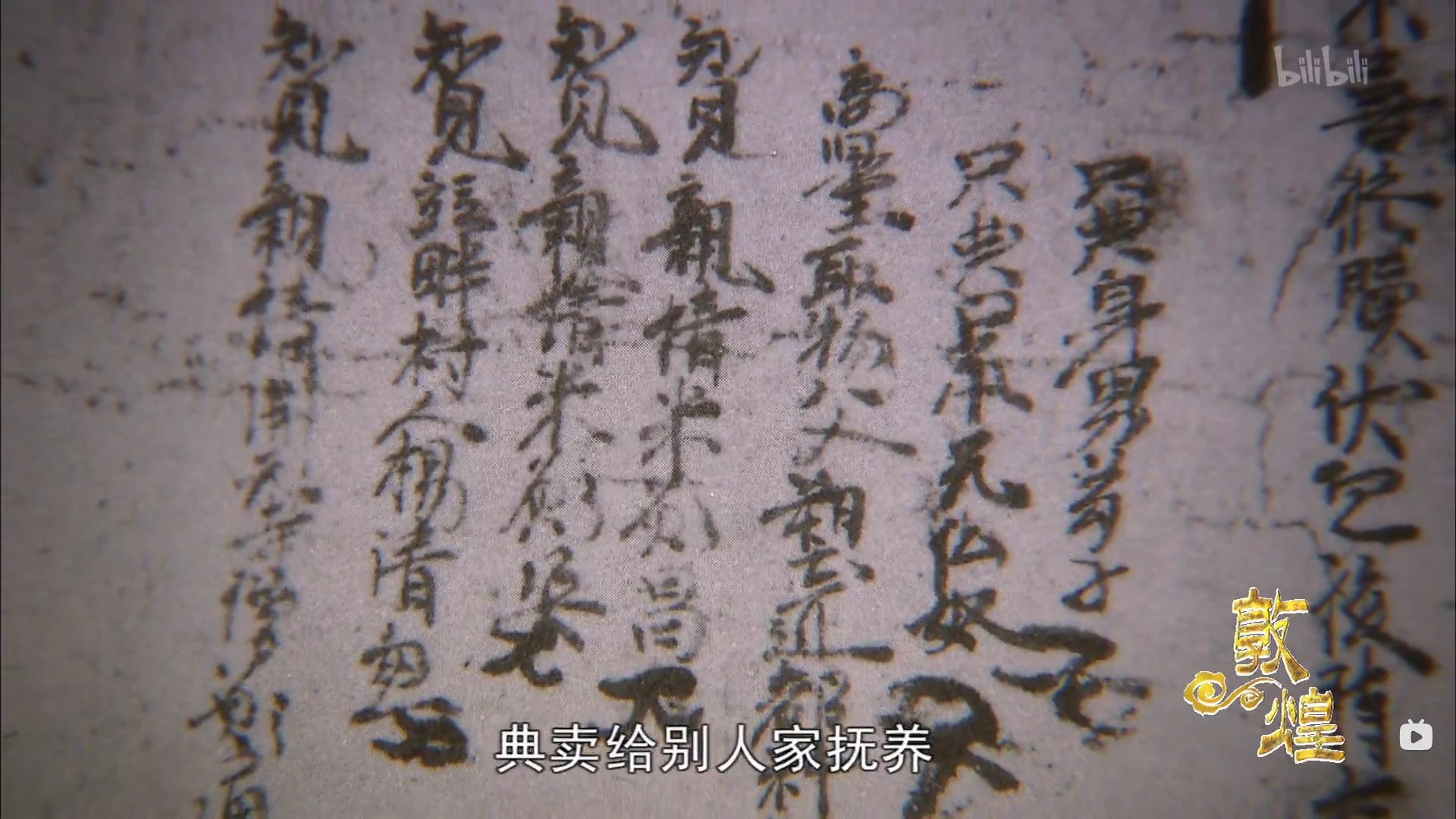

这是敦煌藏经洞里发现的一份关于古代工匠的资料,也是目前唯一能够证明,赵僧子曾经真实存在过的文献。现在,原件收藏在法国巴黎国家图书馆。从这份典儿契上我们知道,这一年,赵僧子家中被水淹没,没了住所,无奈之下,只好将自己未成年的儿子,典卖给别人家抚养。

“赵僧子的这个典儿契,可以看出当时塑造这些敦煌彩塑的工匠,他们是在这样贫困的生活下,来进行工作的。因为对他们的一种崇敬,我在离开敦煌以后,就创作了一件《巨匠》的作品。” ——何鄂 雕塑家

骨肉相离的痛楚,颠沛流离的折磨,赵僧子对塑像的追求,也因此成为一种美好的寄托,一种执着的信仰。

然而,他一个人的努力,并没有办法改变整个时代,敦煌彩塑终于还是在世俗化的趋势中,没落了。那个曾经无尚辉煌的佛国,最终沉寂。

遥遥千年之后,当后人怀着敬仰的心情,重新开启了敦煌石窟尘封已久的大门。他们看到的不仅仅是佛国曾经的光辉,还有创造了这些光辉的,包括赵僧子在内的历代巨匠。

让我们再仔细看一下,莫高窟第130窟的这尊大佛,这尊佛像,曾经遇见过赵僧子,遇见过何鄂,遇见过千千万万个对它或欣赏,或赞叹,或顶礼膜拜的人们。

发表评论