【学术档案】陈旭麓(1918—1988)历史学家。湖南湘乡人。1934年秋离开湘乡,于长沙就读孔道国学专科学校,后毕业于大夏大学历史社会学系。1950年代,以筹委会委员身份参与华东师范大学筹建,后长期担任历史系副主任、中国近代史教研室主任等职。1959年后,先后借调北京、复旦大学参加《新民主主义革命时期通史》《中国近代史丛书》编写工作,1978年回到华师大,恢复招收研究生,同时以“近代中国社会的新陈代谢”为学术研究重点。兼任中国史学会理事、中国现代史学会副理事长、上海中山学社副社长、上海中西哲学与文化交流中心副主席、上海地方史志研究会副会长等职。论著大多融义理、考据、词章于一体,以思辨和文笔见称学界。著有《近代史思辨录》《浮想录》《近代中国社会的新陈代谢》等,主编《中国近代史词典》等。

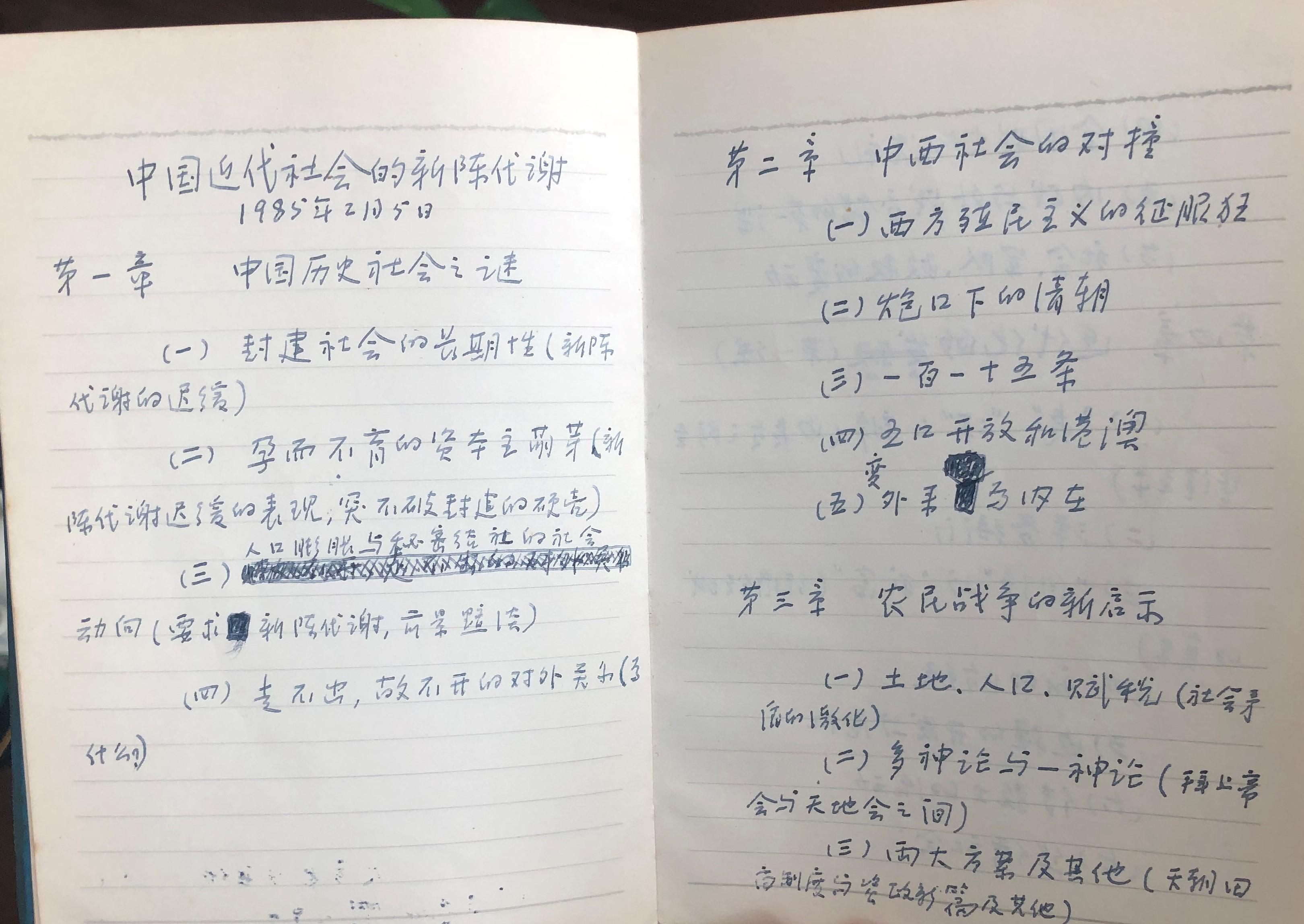

一部出版了近30年的学术专著,在重版后依然卖出了一年四五万册的销量,这部穿透时光的学术专著是《近代中国社会的新陈代谢》,其作者正是中国著名历史学家陈旭麓——几乎每一个学习中国近现代史的人都读过他的书,直到今天,这本书依然是许多大学历史系学生的必读参考书。

稍微了解一点陈旭麓的历史研究,就会发现他的风格与其他历史学家不太一样——他并不急于把历史事件像摄影那样呈现出来,而是以理论为烛,以不停歇的思考为马,秉烛执缰在历史长河中寻找着规律——沿着这些规律,他形成了当代史学研究的一种新思维,构建了一套崭新的中国近代史体系和理论分析框架,用“新陈代谢”这种极具包容性的史观去重新理解中国的近代历史,再现历史的真实于说明历史的脉理之中。

能看到满天星河,也能看到花中世界

为什么陈旭麓的历史研究道路与他人不一样?有学者曾评价,陈旭麓先生是“这一代际的史家中既纯熟运用马克思主义政治经济与社会理论,又极能接续传统史学的一位”,这句话或许是最好的解释。“他有良好的史学素养,又兼具理论热情,更重要的是他从不僵化,一直吸收新的东西,刺激自己新的思考。改革开放后,老先生已经60多岁了——这个年纪对于很多人来说与学习是渐行渐远,但他一直保持年轻的心,保持着对新事物的敏感”。熊月之1970年代便与陈旭麓有过交往,后来跟着陈旭麓念研究生,十分熟悉这位老先生的研究路径:他做过很多资料整理工作,但从未就资料讲资料。“其实以资料为主可以出很多成果,但是他更倾向于阐发背后的义理,做‘大文章’。成果可能产生得少,但是义理的普遍性比较强。这就是他治学的特点。”

“政治家看到的是地平线上的东西,哲学家看到了地平线以外的东西,历史学家记下了地平线上的东西,但要把视野从地平线引向地平线以外。”《浮想录》记录着陈旭麓这样一句话。陈旭麓本人就是典型的“文史哲不分家”,他写的文章、思考的问题常常有哲学家的视角,深刻而见解独到,文采也是斐然。这样的特点与他的读书经历有关。陈旭麓生于湖南乡村一个商人世家,因为读书“出湖”,幼时受过严格的旧式学堂训练,奠定了深厚的国学基础,后来进大夏大学攻读历史社会系,5年的大学时光让他接触到辩证法、唯物史观等先进的理论,汇通的文史专业也为他后来的思维方式打下了基础。“能把握好宏通和精专的关系,讲出来的东西才会比较深刻”,熊月之说,同样讲一个东西,陈先生之所以可以做到不一样,就是因为他是带着问题意识关注历史长河,然后用字面浅白的话总结出那些深邃的意思。“洒盐入水”是陈旭麓坚信的道理:将所有的理论与方法“溶”于历史本身,去观察历史,这是做“大文章”的方法。

“他会透过历史人物和历史事件的表象去观察中国社会变动的广度和深度。看上去每个研究都是个体的,但是在他那宏大的思考里,这些都是其中的有机组成部分。”陈旭麓做蔡锷研究的时候,写过小凤仙的文章,当时很多人都不理解,而在他看来,在特殊的历史关口有着特殊身份的人也能做出重要贡献,小凤仙帮助蔡锷脱离袁世凯的束缚,投身抗战当中,这是历史当中一个关键细节。陈旭麓观察的正是大背景跟关键问题的互动,正如他所说“写具体人物、具体事件,要放在全局的链条上来考察;写全局性的问题,又要建立在一个个人、一件件事的基础上”。熊月之认为,陈先生了不起的地方在于他能捕捉到历史演变过程中这种关键细节,这有赖于他对于历史掌握的纯熟程度。

《浮想录》

在学术追求上他永远是那个血性青年

“他做学问不是为学术而学术,而是希望做出来的东西既有学术价值又对国家、社会、人民都有好处”,在熊月之看来,陈旭麓先生那一代的知识分子,有很浓重的那代人特有的爱国主义情怀,也因此他关注现实,以现实反思历史。20岁出头的陈旭麓是一个性格刚烈的进步青年,喜欢打抱不平,将所思所想化成文字鞭笞现实。1949年新中国成立后,他的兴趣逐渐转向近代史的教学与研究。到“文革”前,他发表论文、著作50余种,主要涉及史学理论和方法、近代思想文化史,还有辛亥革命的相关论题,是学界公认的辛亥革命史的重要垦拓者和最早的倡导者。“文革”以后,陈旭麓以其特有的眼识倡导中西文化比较研究,与此同时,又以“新陈代谢”的视角研究中国近代社会变迁,登上了一生的学术高峰——他一生著作编撰、整理各种书籍70余部,大部分是在最后这十年间完成的,包括他最重要的两部著作《浮想录》和《近代中国社会的新陈代谢》也是在这一时期酝酿、成形。“之前,他还是站在历史外面根据一般规律了解历史,‘文革’后,他彻底钻到了历史里面,用自己思考出来的对一些是非的看法,重新来研究中国近代史”,他的学生,已经81岁的丁凤麟说。波折的人生经历、对社会的重新理解,让陈旭麓在晚年爆发出了巨大的能量,1985年以后出现在《浮想录》中的警句几乎每年都超过100条。

写于人生最后十年的这些著作和文章即便在后来人眼中都非常具备“胆识”。“比如,在80年代初期,他讲改良及其进步意义是需要勇气的。他讲改良有两层意思,一层,改革就是改良,为改良鼓与呼,其实是为改革提供一个理论支持;另外,洋务运动、戊戌变法都跟改良有关,他讲改良的进步意义,这些历史事件都会得到重新评价。除此以外,论中体西用,还有对待租界问题的看法等在当时都是有拨乱反正的意义的。这些观点能提出来非常不易,但他非常有魄力,对自己的知识敏锐也很有信心”,熊月之说。在这些观点提出的过程中,曾经那个充满血性的湖南青年又一次出现在晚年的陈旭麓身上,他说,一切新观念都是在一片反对声中取代旧观念的。他相信,没有反对的声音,就不可能有完善的思想内容。

陈旭麓对学术看得很重,尤其看重自己的学术成果在社会上起到的影响。1980年代一个中秋夜,十多位研究生到陈旭麓家中聚会,聊到“体脑倒挂”时,几位学生埋怨学术之路几乎要走不下去了。陈旭麓的回答是:“别人随便干什么每月挣500元,我做学问挣50元,只要我这50元对社会的贡献超过他的500元,我就继续搞学问。”陈旭麓身体力行,一生几乎都倾注在教书、写书和学生身上,他曾把三者比成自己的支柱,“离开了这些,我就不存在了”。“文革”后,回到自己参与筹建的华师大,陈旭麓把时间都分配给了课堂和书桌,周末和节假日也常是伴随着纸笔文章度过——他主编各种书籍从来不挂虚名,从选题到提纲,从观点到资料,从体例到文字,都事必躬亲,一丝不苟。他的床头总是摞着一叠书,有时半夜起来便会看上一段。当时华师大历史系的师生都知道,夜深人静时亮灯的那个屋就是“陈教授”的。有位朋友给陈旭麓去信说,您好像有使不完的劲。陈旭麓回信道:劲是有一些的,不是使不完,大概是“春蚕到死丝方尽”吧。

最后十年那一批文章每一篇都显现出了陈旭麓的独创性,熊月之道出了背后的原因:“每一次遇到重要的发言,陈先生前一天就不做任何事,独自打着腹稿,为了使自己表述精当。他一篇文章写出来,总要有几句话让人看过不会忘记,这是老先生自己对自己的要求。”他回忆陈先生当年讲“新陈代谢”,先后四五次,每一次讲课的纲目都会有所不同,每一次总有新的突破。 陈旭麓的湘乡话,初次听到的人连蒙带猜大概只能听懂三分之一,出去开会常常要带学生做翻译,而他学术思想的传播并没有因此停留在原地——也许,上面提到的就是原因。

发表评论