“新文化史”的出现,让马丁·盖尔这样的草根人物在曾经充满精英的历史中逆袭,进入公众视野。新文化史作为一种被称为“新”的历史书写方法,于20世纪70年代和80年代在西方兴起。当时,社会领域和知识界都掀起了一股变革浪潮。力量。二战后重建的富裕社会已显疲态和疲惫,曾经稳定的社会秩序逐渐成为人们自由流动的障碍。在思想领域,“后教育”潮流也在火上浇油,以压倒性的力量冲击着西方人固有的思维模式和价值观。

当时,从意大利到法国,从英国到美国,涌现了一批富有冒险精神的历史学家,决心挑战现有的历史研究路径。他们从政治经济领域转向文化领域,从社会上层转向普通民众,从追求历史真相转向探索历史意义。历史客观性原则让位于叙事技巧,历史的宏观结构被微观的精神世界所取代。这种创新趋势随着时间和地点的不同而有不同的名称。在意大利被称为“微观历史学”,在法国被称为“心态史”,在英国被称为“历史人类学”,在美国被称为“历史人类学”。它被称为“新文化史”。上述那些走过坎坷路的历史学家如今已是殿堂级人物:卡洛·金兹堡、罗杰·沙蒂尔、勒罗伊·拉杜里、林恩·亨特、罗伯特·达恩顿……当然,最引人注目的非娜塔莉莫属。泽蒙的戴维斯。

娜塔莉泽的戴维斯

要把娜塔莉·戴维斯视为新文化史的象征或领军人物,首先要归功于1983年出版的《马丁·盖尔归来》一书,这本书让她享誉世界。在这本堪称新文化史奠基之作中,戴维斯运用娴熟的档案和文本解读技巧,重构了16世纪中叶法国乡村众多小人物的个人历史。这些人当中有离家出走的丈夫、隐藏着深藏秘密的妻子、精明能干的“骗子”、贪图钱物的亲戚……他们在以往的历史书中很难见到,哪怕是偶尔。记录了。 ,同样作为一个不明确的群体或类型,隐藏在宏大叙事的昏暗背景中,其应有的人格被抹杀。戴维斯允许这些“没有历史的人”登上舞台,像萨克雷名利场上的众生一样讲述他们离奇曲折的故事,为他们在离奇世界和公共话语空间中赢得了一席之地。一个地方。

在本书中,戴维斯还揭示了历史学家这个长期处于学术体系边缘的女性理解和书写历史的独特方式。例如,用生动的叙述将看似不同的材料连接成一个引人入胜的故事,在没有历史证据的情况下对事件进行理性的推测,根据个人的感受和愿望而不是历史趋势来解释事件。 ,不再考虑追求真理而是为了历史书写的目的而呈现意义等等。也许戴维斯的想法太前卫了。 《马丁·盖尔归来》上映后,没有掌声和赞扬,而是批评和质疑。批评者指责戴维斯过度甚至曲解历史数据,认为他在没有证据的情况下对人物行为和动机的猜测无异于文学创作。总之,这本书模糊了现实与虚构的界限,很难称得上是一部严谨的历史著作。直到多年后,人们才认识并尊重文化史的新范式,《马丁·盖尔归来》的经典地位才得以确立。

《马丁·盖尔归来》 的最新中文翻译

戴维斯的经历并非偶然。在他之前,卡洛·金兹伯格关于小人物的微观故事被认为是对非典型个体的描述,无论它们使用了多少历史信息和分析有多深入。不通用。在他之后,石敬虔因使用文学材料和意识流技巧来构建王的内心世界而受到批评。世界被批评背离历史客观性原则,与小说创作无异。或许,只有将新文化史置于西方史学发展的背景下,才能更好地理解其意义和价值。

第二次世界大战后,西方史学经历了两次重要的变化。第一次是在20世纪60年代和1970年代,标志着从政治史到社会史的转变。第二次发生在20世纪80年代,当时从社会史转向文化史。这一过程称为“文化转向”。历史经历了一次重要的变革。另一方面,历史学越来越成为一门社会科学,越来越依赖社会科学的理论和方法来扩大其范围。正如在第一次翻译中社会学的理论和方法对社会史的发展起到了决定性的推动作用一样,在“文化翻译”中人类学的理论和方法对新文化史的兴起也起到了决定性的作用。戴维斯和新文化史的另一位倡导者罗伯特·达恩顿都与普林斯顿大学人类学家格尔茨密切合作并深受影响。具体来说,人类学对新文化史的影响主要集中在以下两点。首先是人类学意义上的“文化”概念的影响。人类学文化并不强调习俗和制度,而是强调符号和意义。格尔茨曾指出,人总是处于他所编织的意义之中,而文化则是这些意义的承载者。文化研究的重点不在于模式的研究,而在于对意义的探寻。其次,人类学方法对文本解释的影响。格尔茨认为,当人类学家遇到广义的文本,例如眨眼或斗鸡的动作时,他们不能满足于仅仅揭示其外表,而必须挖掘其深层的象征意义。这就是所谓的“厚描述”。 ”。对于历史学家来说,他们应该像人类学家一样在实地研究,在琐碎的历史数据中寻找意义,或者在没有历史数据的情况下构建意义。 《马丁·盖尔归来》这本书无疑体现了这两种影响。

另一方面,历史越来越远离宏大叙事,呈现出碎片化、边缘化的视角。在某种程度上,文革后的历史与后现代史学之间存在着难以解释的关系。虽然出身不同,但双方实际上是团结的。他们都拒绝了以启蒙理性主义为基础的“大文字的历史”(历史),转而关注各种被忽视和压制的“小文字的历史”(历史),为隐藏在结构和法律之下的群体提供服务。和个人的声音。两者也都放弃了从中心看问题的视角,把注意力集中在远离中心的边缘,从而挑战了现代历史强大的学科和管理能力。在戴维斯的笔下,无论是边缘女性、骗子、道歉的囚犯、生死挣扎的奴隶,还是徘徊在两个文化世界之间的穆斯林,她们都体现了碎片化和边缘化。特征。由此,历史的边界大大扩展,历史的面貌也发生了巨大的变化。客观性、记录性、论证性和普遍性不再被视为史学的要素,也不再是一部成功历史著作的标志。相反,个人意识、记忆、叙事和偶然事件已成为历史学家重现过去的有力武器。

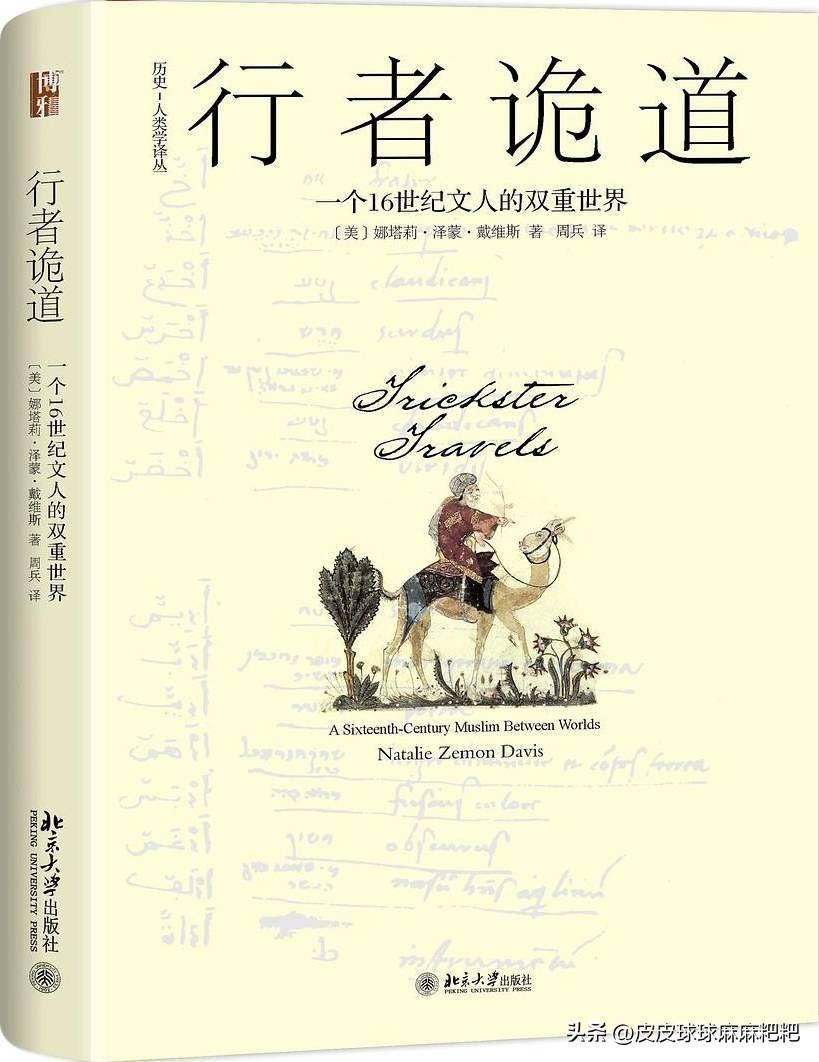

可以说,新文化史学的出现,让人们对历史的本质、史料的作用、历史知识的局限性、历史学家的责任有了不同的认识,而这一切都得益于戴维斯等新文化史学。那些。文化史的实践者是这一领域的先驱者和推动者。作为令人敬畏、多产的历史学家,戴维斯在其漫长的职业生涯中游走于不同的研究领域,在妇女史、影视史、跨文化史等方面取得了相当的成就。但无论研究对象或主题如何,戴维斯都能将其与新文化史的主要目的和意义联系起来,从边缘的角度为特定个体展示历史的多种可能性。不过,戴维斯并没有固步自封,而是不断挑战自己,尽力展现更加复杂的历史局面。在2006年出版的《骗子游历记:一位16世纪穆斯林的双重世界》(中译《行者诡道:一个16世纪文人的双重世界》)一书中,我们可以看到戴维斯的这种追求。

《行者诡道:一个16世纪文人的双重世界》

《骗子游历记》 探索了被欧洲人称为“非洲利奥”的穆斯林哈桑·瓦扎尼 (Hassan Wazzani) 在两个文化世界(北非伊斯兰世界和欧洲天主教世界)之间的经历和相遇。本书内容复杂,视野宏大。与戴维斯之前的作品相比,本书的研究空间超出了作者所知的法国历史领域,延伸至整个地中海世界;该类型书也跨越了新文化史的界限,体现了跨文化、国际乃至全球历史的特征。与以往单一主题的作品相比,本书融合了身份、全球化、文化相遇、文化混杂等多个主题,体现了戴维斯新的历史目标。在这本富有启发性的书中,戴维斯主张一种“分配历史”,它提出了当地的观点和当地的叙述,以说明在全球互动正在形成的时代,没有一个地区或文化主导了这一过程。作为两个文化世界的旅行者和接触点,“非洲利奥”或哈桑·乌赞在进出天主教世界时并非完全被动,而是有自己独特的文化策略。

虽然《骗子游历记》很难归类,但这本书遵循了戴维斯一贯的风格:几乎“没有历史”的小人物、边缘视角、生动的叙述、富有想象力的意义建构。因此,我们仍然可以将这本书视为戴维斯在新文化史领域的新尝试,它融合了全球历史的理念,但却试图消除全球历史的权力中心。戴维斯在史学上的激进和开放源于他相信历史从来都不是一个封闭的话语体系。戴维斯认为,历史是过去与现在、普遍与特殊、边缘与中心、真相与虚构之间的永久对话。 1987年,当戴维斯当选美国历史协会主席时,他发表了题为“《历史的两个身体》”的就职演说——这个标题显然是模仿中世纪学者恩斯特·坎托洛维奇(Ernst Kantorowicz)的经典著作“《国王的两个身体》”。演讲最后,戴维斯用比喻的语言强调了对话在历史研究中的重要性:“我的历史在我的脑海里至少有两个身体,至少有两个人在里面说话和争论。当他们指向手指翻阅自己的作品,发表意见时,总是一方听取另一方的意见。”新文化史正是这样一种开放、多元的对话模式。

免责声明:以上内容及信息均来源于互联网。本文作者无意针对任何真实的国家、政治制度、组织、种族或个人。相关信息和理论研究均基于网上资料。上述内容并不意味着本文作者赞同文章的法律、规则、观点和行为以及对相关信息的真实性负责。本文作者对上述或相关事项不承担任何责任,也不承担任何直接或间接的法律责任。

如果文章内容含有作品内容、版权图片、侮辱、谣言或者其他内容,请联系我们删除。最后,如果你对本次活动有不同的想法,欢迎在评论区留言讨论!

发表评论