如果从袁宏道万历二十四年(1596)给董其昌信中评论《金瓶梅》“云霞满纸,胜于枚生《七发》多矣”算起,《金瓶梅》的研究,已近四个世纪之久。

其间,大致可以分为四个阶段:

一是《金瓶梅》刊刻问世前后的明代末期。

当这部奇书横空出世,震惊文坛之时,不少文人学士围绕着它的反映广阔社会生活的丰富内涵,来探求其创作主旨,虽诸说不一,毁誉参半,却为中国古代小说的创作开拓了一个崭新天地。

二是有清一代,以李渔、张竹坡、文龙为代表,利用中华民族独有的文艺理论批评形式,对《金瓶梅》作了评点;从创作意图、深刻寓意,到艺术构思、细节描写,作了全面评价。

尤以青年批评家张竹坡写下的总论、回评、眉批、夹注,总数不下十数万言,条分缕析,擘肌分理,独具特色。

尽管他们的评点,带有主观随意、片面武断、牵强附会、琐碎拘密之嫌,但对《金瓶梅》在中国小说史上光辉地位的确立,为古典小说理论批评史的发展,作出了丰功伟绩。

三是清末民初至建国后的“文化大革命”。

先是前辈学者鲁迅、郑振铎、吴晗等人,对《金瓶梅》反映的时代背景、社会意义、创作得失,作出了精辟论述;复有各种文学史、小说史的专章评论,间以五十年代有关《金瓶梅》作者及成书过程问题的讨论。

然而就总体而言,特别与其他几部中国古典小说名著,如《三国志演义》、《水浒传》、《西游记》、《聊斋志异》、《儒林外史》、《红楼梦》的研究相比,显得十分岑寂。

专论《金瓶梅》之文,为数寥寥,这不能不与它长期以来就有“淫书”之恶谥而遭到禁锢有关。

四是“文革”结束,我们国家坚持改革开放的最近十年,是《金瓶梅》研究史上的繁荣阶段。

明代四大奇书 齐鲁书社出版

与前一阶段的岑寂状态形成强烈的反差。

有人曾经作过这样一个粗略统计:

建国前所发表《金瓶梅》论文不过三十篇,建国后至“文化大革命”前,大陆(不含港、台)仅仅十余篇,专著除属于资料性的《瓶外巵言》外,一片空白;但是短短十年,论文已逾数百篇,专著(不含《资料汇编》)十余种。①

单纯的数字,只能从一个侧面反映出近期《金瓶梅》研究的生气勃勃之势,却无法表明取得的实质性进展。

十年来《金瓶梅》研究的主要特征,在其全面、系统、深入。

不论是《金瓶梅》的作者、版本、成书过程,还是思想内涵、美学价值、在小说发展史上的地位,乃至政治、经济、哲学、宗教、民俗、语言,均全面展开,其广度与深度,在《金瓶梅》研究史上凌轹前人,成绩斐然。

国外的《金瓶梅》研究,是从张竹坡的《第一奇书》本被日、德、英、法等各种文字节译而兴起的,

迄今《金瓶梅》的全译、节译本已不下几十种文字,《金瓶梅》早已跻身于世界文学名著之林。

在国内《金瓶梅》研究处于相对岑寂之时,他们先走一步,美国哈佛大学教授韩南的《金瓶梅版本及其他》、《金瓶梅探原》及日本学者鸟晴久居的《金瓶梅版本考》等,都是《金瓶梅》研究的力作。

他们的研究成果,可从徐朔方教授编选的《金瓶梅西方论文集》中窥见一斑。

1983年5月,美国印地安那大学又率先召开了第一次《金瓶梅》专题学术讨论会。

面对着诞生在我们自己国度的这部小说名著其研究水平却落后于外国学者的不正常状况,每一个具有爱国热忱的《金瓶梅》研究者,无不忧思反侧,坐卧不安。

然而,值得欣慰的是:在老一辈学者的带领下,一代中青年研究者迅速崛起,有的地区甚至形成了《金瓶梅》研究群。

他们在继承前人已有研究成果的基础上,不作依傍,独立思考,埋头苦读,积极进取,在短短十年,迎头赶上,作出了贡献。

经过1985年和1986年两年在徐州召开的以及1988年在扬州召开的三次国内《金瓶梅》学术讨论会、前不久在徐州召开的首届国际《金瓶梅》学术讨论会的检验,

目前国内的《金瓶梅》研究水平,不仅和国外的研究水平并驾齐驱,而且在有的方面取得了重大进展和新的突破。

《会评会校金瓶梅》 刘 辉 吴 敢 校著

一、进展与突破

《金瓶梅》研究十年,究竟在哪些方面取得了重大进展和有了新的突破呢?在我看来,主要表现在下面几个问题上。

作者之探索

《金瓶梅》作者问题,成为研究者争论的一个焦点,向为国内外学者关注。

还在《金瓶梅》抄本流传阶段,它的作者就是一个谜。

现知最早记载《金瓶梅》作者的是屠本畯,他在万历三十五年(1607)时写道:

“相传嘉靖间,有人为陆都督炳诬奏,朝廷籍其家,其人沉冤,托之《金瓶梅》。”②

万历四十二年(1614)袁中道则说:

“旧时京师,有一西门千户,延一绍兴老儒于家。老儒无事,逐日记其家淫荡风月之事,以西门庆影其主人,以余影其诸姬”。③

到了万历四十四年(1616)谢肇淛又说:

“相传永陵(嘉靖)中,有金吾戚里,凭怙奢汰,淫纵无度,而其门客病之,采摭日逐行事,汇以成编,而托之西门庆也。”④

他们既没有说出作者的真实姓名,而且所用均为“相传”,即传闻不实之辞。

《金瓶梅词话》刊刻面世后,记载它的作者的有两家影响较大:

一是沈德符,他约在万历四十七年~四十八年(1619~1620)时说:

“闻此为嘉靖间大名士手笔,指斥时事,如蔡京父子则指分宜,林灵素则指陶仲文,朱勔则指陆炳,其他各有所属云。”⑤

二是晚出的欣欣子《新刻金瓶梅词话序》:

“窃谓兰陵笑笑生,作《金瓶梅传》,寄寓于时俗,盖有谓也。”

一说“大名士”,一谓“兰陵笑笑生”,从明末清初起,人们大都以这两点为据,去寻求《金瓶梅》的作者,或对号入座,或假设推测,

其中虽不乏望风捕影,却也开出了一串作者候选人名单,如王世贞、徐渭、卢楠、薛应旂、李卓吾、赵南星、李渔……。

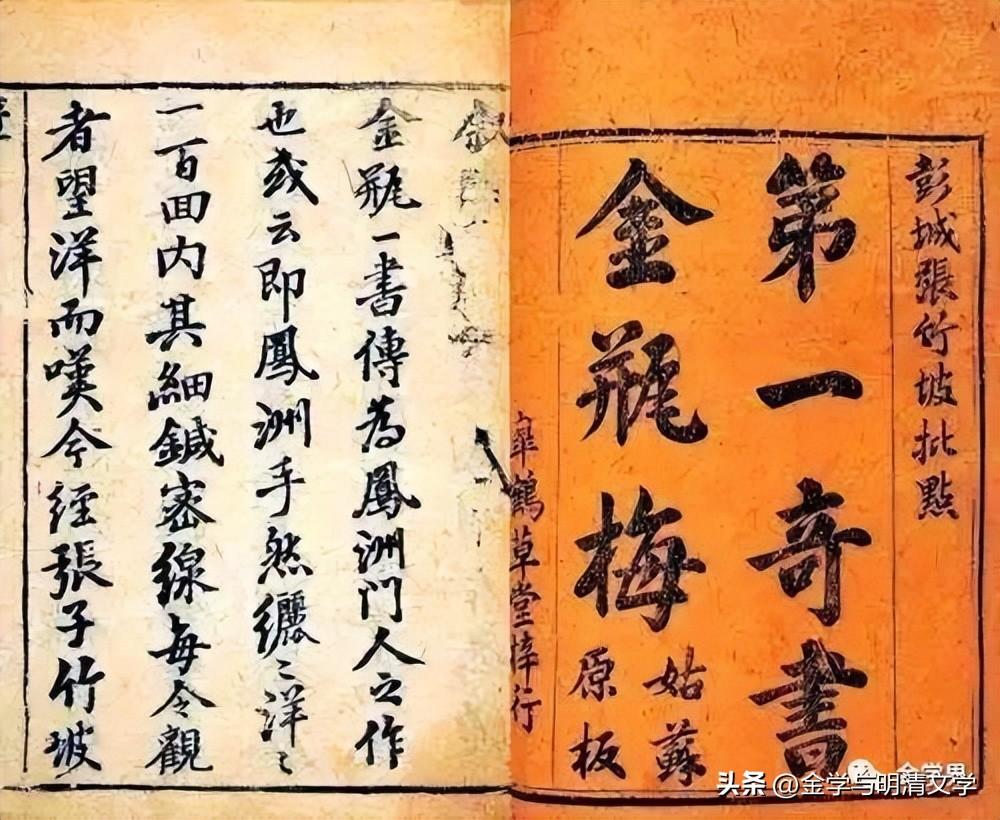

由于清初的宋起凤和化名谢颐为张竹坡《第一奇书金瓶梅》作序的张潮,公开为王世贞说揭橥:

“世知《四部稿》为弇州先生平生著作,而不知《金瓶梅》一书,亦先生中年笔也。”⑥

“《金瓶》一书,传为凤洲门人之作也,或云即凤洲手。……的是浑《艳异》旧手而出之者,信乎为凤洲作无疑也。”⑦

皋鹤堂本

《金瓶梅》为王世贞作,遂盛行一时。

何况,这位“后七子”领袖,一代文坛盟主,确是嘉靖“大名士”的最合格人选;

加之佚名《寒花庵随笔》、顾公燮《销夏日记》等的推波助澜,《金瓶梅》的作者就是王世贞,几成定论。

其实,这些名副其实的只供消暑纳凉的闲话,经不住半点推敲和查证,以此来作为《金瓶梅》作者的考证材料,本身就不严肃。

待到1931年吴晗发表了《清明上河图与金瓶梅的故事及其演变》及1934年所写《金瓶梅的著作时代及其社会背景》,才廓清了种种迷雾;

同时鲁迅、郑振铎亦撰文否定,王世贞一说随之根本动摇。

本世纪三十年代初,《金瓶梅词话》在山西发现,人们才得以获见《金瓶梅》一书的原貌,大大开阔了研究视野。

《金瓶梅》不仅不是王世贞所作,而且也“不是哪一个‘大名士’、大文学家独自在书斋里创作出来的,而是在同一时间或不同时间里的许多艺人集体创造出来的,是一部集体的创作,只不过最后经过了文人的润色和加工而已。”⑧

《金瓶梅》集体创作说遂应运而出。

是文人作家独创,抑是集体之作?

十年来有关《金瓶梅》作者问题的研究,正是由此而起步的。

力主《金瓶梅》是中国小说史上第一部文人独创长篇的研究者,在仔细验证前人诸说基础上,又提出不少新说,形成了旧说犹存,新说并起的热闹局面。

迄今,《金瓶梅》作者的主名者已有二十余人之多。

学术研究从来就是在诸说论争中求生存发展的,《金瓶梅》作者问题的激烈论争,恰好是十年来《金瓶梅》研究兴旺发达的一个个缩影。

早在六十年代初,中科院本《中国文学史》,在《金瓶梅》一节注文中提出作者是“李开先的可能性较大”。

此书再版时,不知出于何种原因,又删去了这句话。据闻:此节文字由吴晓铃先生撰写。

直到1980年,徐朔方先生写于1964年的《金瓶梅的写定者是李开先》发表之后,才在学术界产生了较大反响。

此文以及作者陆续写出的《金瓶梅成书补证》、《金瓶梅成书新探》,有一个共同的显明特点,即着眼于内证,从《金瓶梅词话》中大量抄引李开先的《宝剑记》入手,博引旁证,以期得出科学的结论。

但是,同样的史实和资料,通过搜集、整理、甄别、审查,却可以得出不同的结论。

见仁见智,原是寻常之事;即便偶有以曲绳直,亦在所难免。徐文主论李开先是《金瓶梅》的写定者,而不是它的作者;而吴晓铃先生则认为是它的作者。

青年研究者卜键,进一步详考李开先之生平行实与宦迹游踪,兼及谱系谪庶之辨析,由《金瓶梅词话》成书于嘉靖后期,至词话本内容与《宝剑记》、《西厢记》之比较,

从李开先的创作思想与《金瓶梅》美学思想的对比,到兰陵笑笑生的考辨,洋洋洒洒,十五章五十余节,写成专著《金瓶梅作者李开先考》,可说是“李开先说”的集大成者。

尽管此著过于细密,易流于穿凿,琐碎难免附会,但在《金瓶梅》作者的探索中,却是一部新作,引起了研究者的注意。

《吴晓铃集》 吴晓铃 著

1983年,张远芬同志在系列论文基础上汇为专著《金瓶梅新证》,论证贾三近是《金瓶梅》的作者。

贾三近,山东峄县人,峄县古称兰陵,与欣欣子所言“兰陵笑笑生”不谋而合;并认为书中多次提到的金华酒,就是产于峄县的兰陵酒,《金瓶梅词话》中的山东土白也多是峄县方言。

此说一出,多有商榷。

兰陵古代有二:一为山东峄县;一为江苏武进,难以定论。

不可忽略的是:这毕竟是国内出版的第一部有关《金瓶梅》作者的专著,自然引起研究者的关注。

十年来《金瓶梅》作者讨论中,黄霖同志1983年提出的屠隆说,是国内外影响较大的说法之一。

这位一生风流倜傥,混迹官场又被罢官,笃信佛道而又熟稔戏曲之作的屠隆,确是具备创作《金瓶梅》的多种条件,加之移家武进,与“兰陵”相符,

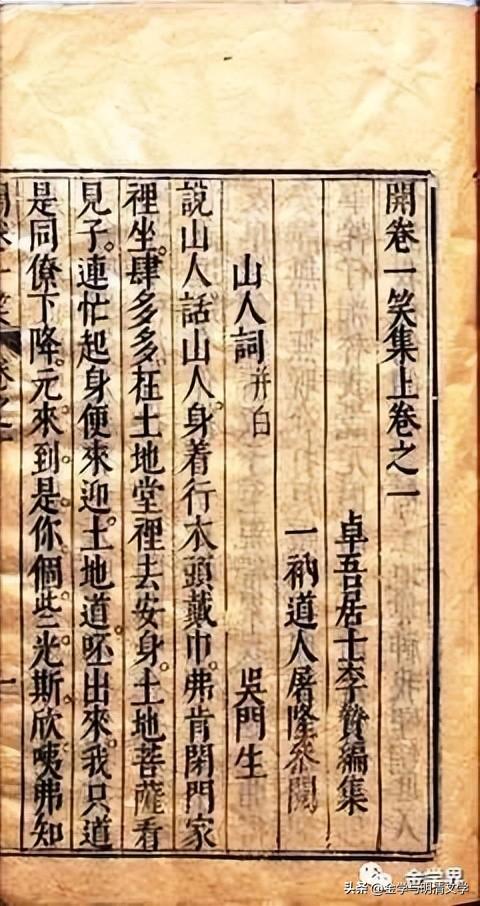

而黄霖论证的核心,在于查出《金瓶梅词话》第五十六回《应伯爵举荐水秀才》所念一诗一文,出自笑话集《开卷一笑》。

此集卷三题为“卓吾先生编次,一衲道人屠隆参阅”。

卷一又有“卓吾先生编次,笑笑先生增订,哈哈道士校阅”。

卷五《别头巾文》,更直署“一衲道人”。

据此,认为笑笑先生、哈哈道士、一衲道人、屠隆是一个人,并进一步推论笑笑先生即欣欣子所记“笑笑生”。

自然,屠隆便是《金瓶梅词话》的作者了。

此说是从小说里寻找内证中比较有说服力的一种,论证亦为前人所未见,故受到学术界的重视,并引起一场争论。

讨论愈细,持议与否定双方思考愈深,各自的疏漏也愈明显。

且不说《开卷一笑》、(又名《山中一夕话》)这类笑话文字游戏集的编刻,多系辗转相抄,书贾射利而为,刊刻年代难以确定,不能作为可信史料拈来就用,恐怕“屠隆说”的主要症结还在于:

第五十六回正是沈德符所说:“然原本实少五十三回至五十七回,遍觅不得,有陋儒补以入刻。无论肤浅鄙俚,时作吴语,即前后血脉,亦绝不贯串,一见知其赝作矣。”⑨

并不是词话本的原作,而是“陋儒补以入刻”的赝品,似不可当作真品论证其作者。

当然,这五回是不是赝作,沈德符的话是否可信,也有绝然不同的两种看法。

另外,屠隆与前面提到的第一个记载《金瓶梅》作者的屠本畯的关系,更不容忽视。

几年前我已著文提及:

“近年来有的同志,认为《金瓶梅》系屠隆所著,这就与屠本畯编次的这部《山林经济籍》以及他所写的这则跋语直接有关了,不能不在此提及。

屠本畯与屠隆同里同宗,屠隆与屠本畯及其父屠大山关系又相当亲密,《山林经济籍》中也辑有屠隆的《婆萝园清语》,屠隆为屠本畯的《霞爽阁空言》所写序亦收在本书卷二十四中,更何况屠隆的儿子屠一衡还为《山林经济籍》写了序言。

设若《金瓶梅》系屠隆之大作,屠本畯绝不会不知道,他更不必跑到金坛王宇泰那里,看他收藏的二帙抄本,亦断然不会写出“相传为嘉靖时,有人为陆都督炳诬奏,朝廷籍其家,其人沉冤,托之《金瓶梅》这样的话来。仅此一点,屠隆之作《金瓶梅》一说,就难以站得住脚了。”⑩

《开卷一笑》书影 (明)屠 隆 撰

1983年5月,在印地安那大学举行的《金瓶梅》学术讨论会上,美国芝加哥大学教授芮效卫(David Tod Roy)提交了题为《汤显祖创作金瓶梅考》的论文,胪列了三十条《金瓶梅》原文,

论述其与汤显祖的关系,并就《金瓶梅》的早期流传情况和汤显祖的生平行实作一综合考察,得出了汤显祖在遂昌知县任期内创作了《金瓶梅》的结论。

同时,还怀疑《金瓶梅》的初稿,就叫《紫箫记》。

其实,汤显祖是《金瓶梅》作者这个问题,迟早会提到日程上来。早在几年前,笔者与同仁、师友交谈中,不少人都已提及,但真正诉诸笔端而又详加论证的却是美国学者芮效卫。

就我所知,被芮效卫先生称为“当今汤显祖研究权威”的徐朔方教授,在他访美时,曾就此与芮效卫教授当面辩论过,后又著文质疑。11

近期《金瓶梅》作者的讨论,除上述诸说之外,沈德符、冯梦龙、袁无涯、谢榛、李先芳、王稚登等也被研究者陆续提了出来。证据多寡有异,反响强弱不一,限于篇幅,不再一一赘述。

与文人作家独创说并存的是集体创作说。

围绕此说之争论,近年来十分瞩目。

较之1954年潘开沛《金瓶梅的产生和作者》发表后引出的讨论,无论在广度与深度上,都有了可喜的进展。

这突出表现在:

不仅仅局限于《金瓶梅》一部小说,而是立足于整个明代成书的小说名著,来探讨它们共同的发展规律。

笔者所见不广,仅就个人涉猎,我认为最早指出《金瓶悔》是部集体创作这问题实质的,是明末清初《续金瓶梅》的作者丁耀亢。

他在《续金瓶梅·凡例》中说得再清楚不过:

“小说类有诗词,前集名为《词话》,多用旧曲。”

《续金瓶梅》第一回开篇,又作了进一步说明:

“见的这部书(指《金瓶梅词话》)反做了导欲宣淫的话本。”

他说的“前集”,就是《金瓶梅词话》。

所以名为“词话”,是因为小说里“类有诗词”,“多用旧曲”;而且把这类“词话”径直称为“话本”,和宋元话本相提并论,真是一语破的,深中肯綮。

众所周知,宋元话本是民间说话人的“底本”,这是国内外学术界一致公认的事实,《金瓶梅》亦在其列。

此书既云“词话”,就厘定了它的艺术范围。

所谓词话,是兴盛于元明两代的民间说唱艺术。词话,亦即话本,这一艺术形式与其他艺术形式相比,它的本质特点,也就是丁耀亢所说的“类有诗词”,亦即《醉翁谈录》甲集卷一《小说开辟》所说的“吐谈万卷曲和诗”。

可见曲和诗是它的重要组成部分。

词(含曲和诗)是可唱的韵文,话指说散,话本就是词话本的简称,“话本”之“话”,指的就是词话。

长期以来,由于研究者忽略了“词话”和“话本”是同一艺术形式的不同称谓,因此往往把“话本”之“话”理解为只说不唱。

此说并不符合现存宋元话本的实际,我们只要看看话本里出现的数量不等的诗词韵文和读一读《快嘴李翠莲记》这类话本,就可一目了然。

这绝不可视为一个小小的名词解释,而是涉及中国小说艺术发展史上出现的一个重要环节,即中国明代成书的长篇小说,无一例外地都经历了一个词话的发展阶段。

根据明代不止一种记载,《水浒传》、《平妖传》的成书过程,都有过一个词话阶段,但《水浒传词话》、《平妖传词话》却早已失传不存了。

《三国志演义》、《水浒传》、《平妖传》、《西游记》,看到的只是它们不同的简本和繁本或接近原始刻本的残本或全本,

唯有《金瓶梅词话》,可说是中国宋元明三代通俗长篇小说发展中唯一现存的词话本,是长篇小说词话本仅存的活化石,在中国小说史上弥补了一个空白。

仅此一点,就足以证明《金瓶梅词话》在中国小说史上的地位是多么重要了。

玉茗堂本《金瓶梅词话》

中国长篇小说的成书,经历了一个漫长的过程,起码不少于宋元明三代。

早在《三国志演义》成书之前,《三国志平话》、《三分事略》已经制订出三国故事的基本框架;

另外,元杂剧的五十余种三国戏,场面恢宏,形象丰满,也为《三国志演义》的成书打下了深厚的基础。

《水浒传》、《西游记》成书亦然。

当我们勾勒了和《金瓶梅词话》几乎同时成书的长篇名著发展脉络之后,不言而喻,这些长篇小说绝对不会,也绝不可能是某一位大作家大手笔的个人独运,而是众多民间艺人、书会才人集体智慧的结晶。

它们的最后成书,也必然是长期流传,世代累积的结果。

为了揭示中国长篇小说这一独特的创作规律,经杭州大学徐朔方教授概括,名之曰:世代累积型集体创作。

我是完全赞同的。

正是在研究词话这一艺术形式特征和中国古代长篇小说成书规律的基础上,细检《金瓶梅词话》作品实际,然后再得出它是世代累积型集体创作这个结论,相对来说,就比较有说服力了。

首先,《金瓶梅词话》中保留的可唱韵文之多,有目共睹。

有的回文字不长,韵文所占比重却很大,如第八十三回,除回首韵文外,竟一连用了[寄生草]、[雁儿落]等七支小曲或小令,两首诗赞,一长段赋体韵文,就是明证。

况且这一艺术形式,并非单见某一回或某几回,而是贯穿全书。我曾经作过一个粗略统计:

一部《金瓶梅词话》,其中曲、词、诗、赞、赋及其他俚俗可唱韵文,共599种,即便由几支单曲组成的长篇套曲,或长达十几面的唱词,也以一种计算在内。

应当说,这个数字是相当惊人的。

由于词话本在刊刻这些曲、词、诗、赞、赋时另起一行,空下一格,醒目易见,便于统计,而细心的读者从它说散文字里面,仍然可以发现有大段韵文夹杂其间。

试以第八十六回王婆领走潘金莲时,她们之间的这段对话为例:

王婆:“金莲,你休呆里撒奸,两头白面,说长并道短。我手里使不的你巧语花言,帮闲钻懒。自古没个不散的筵席,出头椽儿先朽烂。

人的名儿,树的影儿,苍蝇不钻没缝儿蛋。你休把养汉当饭。我如今要打发你上阳关。”

金莲道:“你打人休打脸,骂人休揭短。常言一鸡死了一鸡鸣,谁打罗,谁吃饭,谁人常把铁箍子□。

那个常将席篾儿支着眼。为人还有相逢处,树叶儿落还到根边。你休把人赤手空拳,往外攒。是非莫听小人言。

旦是:女人不穿嫁时衣,男儿不吃分时饭。自有徒劳话岁寒。”

这是典型的一例。

证明说话人在说表时,亦琅琅上口,韵味铿锵。

说唱成份这样多,气氛如此浓厚,用现代小说创作方法去衡量,似乎很难理解。其实,正是词话这一艺术形式制约了它必须这样办,说了一段之后就得唱,不分时间、场合,也无论是否符合人物性格发展逻辑。

譬如,第七十九回描写西门庆临死之前,几度昏迷,竟还有气力唱出一支[驻马厅]的曲子;尽管吴月娘其时已悲痛欲绝,又竟能回唱一支曲子。

虽然这两支[驻马厅]唱得那样心热耳酸,但都不是小说中人物性格的美学力量给读者心灵上以巨大感召,只能说是说唱者的婉转歌喉,给了听众音乐上美的享受。

绘画 · (清)剧目挂牌图

其次,大量采录、抄袭他人之作。

《金瓶梅词话》对宋元话本,元明杂剧、传奇作了大量采录。第一回开头就用了《清平山堂话本》中《刎颈鸳鸯会》的入话,把“丈夫只手把吴钩”借来,中间只改了一个字。

接下去对潘金莲的描写,则参照了《京本通俗小说》第十三卷《志诚张主管》。

小说结尾时李安与春梅的一段,亦源于这个话本小说。第三十四回和第五十一回西门庆两次提到的阮三与陈小姐一案,见于《戒指儿记》。

第七十三回薛姑子讲说的故事,直接采自《五戒禅师戏红莲记》。对此,不少学者作了精心查考,一一比较勾稽。

其中,以美国韩南教授的《金瓶梅探源》一文最为博洽完备。他指出有九种话本或非话本小说的情节,被《金瓶梅》所借用,或用作穿插,除上面提到的几篇外,尚有《杨温拦路虎传》、《西山一窟鬼》、《如意君传》、《新刊京本通俗演义全像百家公案》、《新桥市韩五卖春情》。

唯最后一种不敢苟同,即《金瓶梅》第九十八回、九十九回写陈经济临清遇韩爱姐,源于《新桥市韩五卖春情》。

恰恰相反,收在《古今小说》的此篇,是改写了《金瓶梅词话》,正如同收在《燕居笔记》里的《杜丽娘慕色还魂》,采自汤显祖的《牡丹亭》一样。

其失误在于忽略了中国小说与戏曲在题材内容上吸收和借鉴的发展关系,它们不仅有单向吸收,也有双向交融,更有连环交替。12

此外,李开先的传奇《宝剑记》多次被《金瓶梅》大段引用,或作唱,或为正文描写叙述之用。

套曲二十套(其中十七套是全文)、清曲一百零三支,分别来自《雍熙乐府》、《词林摘艳》、《盛世新声》、《吴歙萃雅》。

作为一部近百万字的长篇小说,个别处采录前人之作,本不足奇。然而,如此大量采录,甚至一字不改地照抄,作为文人作家的创作,实在不可思议,无疑是拙劣的抄袭。

可是,作为民间艺人、书会才人,却是人人都可以摹仿或抄袭前人之作,可以修改增删他人之作,不仅无损于他们的声誉,而且正是他们创作中艺术交流的必要手段。

再次,讹误、错乱、重复、破绽,俯拾即是。年、月、干支上的错乱,人物、事件上的矛盾,行文粗疏,破绽百出,情节重复,前后照抄,诸如此类现象,在最近几年的《金瓶梅》研究中,不少学者用力甚勤,一一拈出。

《金瓶梅词话》写了数百个人物,事件复杂,工程庞大,在某些次要人物和细微末节上出现颠倒错乱,是可以理解的。

但在主要人物和重大事件上存在明显的失误,恐怕是任何一个作家自己都不会原谅的,《金瓶梅》偏偏这样写了,这也为研究者有目共睹,不必赘述。

如此颠倒错乱,出现在文人作家的笔下实难想象,但作为每日分段说唱的词话,各部分之间有着相对的独立性,说唱者本人不加思索,顺口而出,则是可以原谅的了。

至于说到重复,第十九回潘金莲独自在假山旁扑蝶,与陈经济相互调情,以及陈经济上前亲嘴被她推了一交的情节,五十二回又重演了一次。

第四十八回清明节上坟祭祖回来后官哥儿生病的前后情节,和第九十回清明节吴月娘带孝哥儿上坟祭西门庆回来后的生病描写,文字大同小异,恰似一个模子铸造,连请的都是刘婆子,开的药方也半点不差。

如果《金瓶梅词话》是一位大作家的个人独运,怎么可能设想:他写前面章节时思路敏捷,才华横滥,而写到后面部分,又突然才思枯竭,非要照抄前面的情节不可?

这无论如何都是有悖常理,无法使人理解的。

不同意世代累积型集体创作说者也提出驳议,主要论点是:

一,《金瓶梅》是以散文叙事为主的小说,与以唱为主独立门庭的说唱艺术形式词话,不能等同;

二,《金瓶梅》在当时的出现很突兀,没有迹象表明此前《金瓶梅》曾在社会上流传和演唱过;

三,《金瓶梅》小说的整体性充分说明了它是作家有计划的创作,其前后脱节、重出及描写中的种种破绽,得因于“草创性”和“创作成书的特殊情况”。13

迄今,在关于《金瓶梅》作者或写定者的诸多说法中,还没有任何一说为国内外广大研究者所公认,看来争论还会长期继续下去。

但是,经过几年来的热烈讨论和探索,较之十年以前作者问题的研究状况来说,有了明显的进展。

其标志是:

立论基础转向,主要从小说作品里去多方寻求内证,望风捕影,主观臆测之谈大大减少;

辩论愈来愈细,争论双方都从对方诘难中冷静思考,细细探究。

在此基础上,经过更加深入和踏实的研究探索,对《金瓶梅》的作者,能够取得多数学者比较一致或相近的看法,可能为时不远了。

《金瓶梅成书与版本研究》 刘 辉 著

[注释]

1、徐瑞洁、李菀:《金瓶梅版本及研究论著、资料目录索引》。

2、《山林经济籍》惇德堂刻本卷八。

3、《游居柿录》卷九。

4、《小草斋文集》卷二十四《金瓶梅跋》。

5、《万历野获编》卷二十五。

6、《稗说》卷三。

7、《皋鹤堂批评第一奇书金瓶梅》谢颐《序》。

8、潘开沛:《金瓶梅的产生和作者》,载1954年8月29日《光明日报》。

9、同5。

10、见拙著《金瓶梅成书与版本研究》,辽宁人民出版社1986年版,页55~56。

11、徐朔方:《论金瓶梅的成书及其他》,齐鲁书社1988年版,页229~247。

12、详见拙文:《题材内容上的单向吸收与双向交融—中国小说与戏曲比较研究之二》,载《艺术百家》1988年第3期。

13、李时人:《说唱词话和金瓶梅词话》,载《复旦学报》1985年第5期。

发表评论