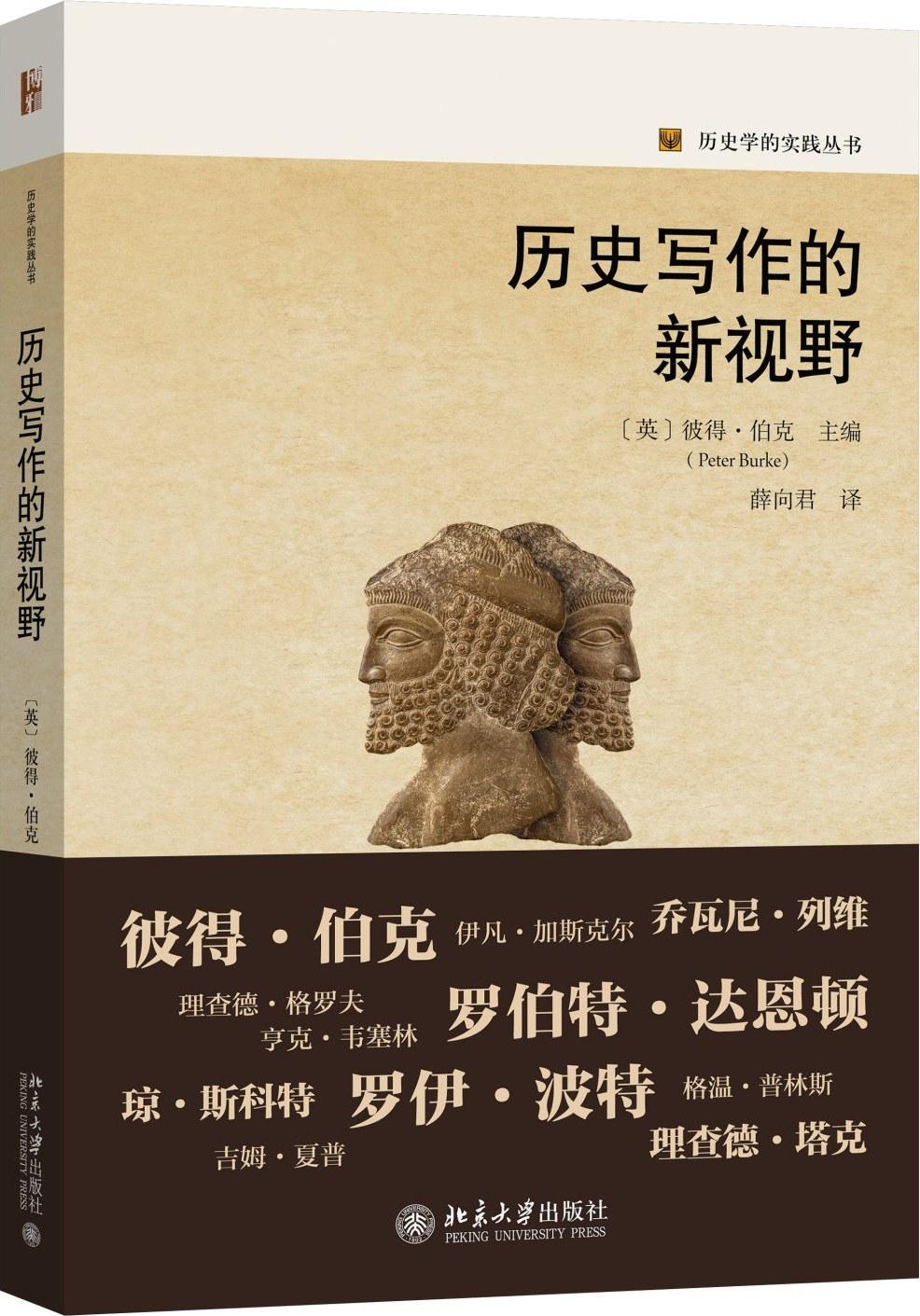

《历史写作的新视野》,[英]彼得·伯克 主编,薛向君译,北京大学出版社2023年6月出版,335页,76.00元

由英国著名历史学家、剑桥大学文化史荣休教授彼得·伯克(Peter Burke)主编的《历史写作的新视野》(原书名New Perspectives on Historical Writing,2001)汇集了彼得·伯克、罗伯特·达恩顿、乔瓦尼·列维、罗伊·波特、琼·斯科特、吉姆·夏普等十一位著名历史学家精心撰写的论文,分别论述了自下而上的历史、女性史、海外史、微观史、口述史、阅读史、视觉史、政治思想史、身体史、环境史、事件史等研究领域的发展状况与存在问题,深刻地分析和探讨了这些当代史学的“新视野” 实践所体现的思想和方法。无论对于希望全面了解当代史学发展状况的读者,还是希望在各自研究领域中探索新问题的研究者来说,该书都是一部有价值的学术指南。

主编彼得·伯克撰写的第一章“序曲 新史学:过去和未来”可以看作全书的导论,全面地论述了该书的编写背景、意图和主要论域。从背景与意图来说,伯克以上世纪八十年代至九十年代末的历史研究发展状况为基本视角,从历史学研究趋势的扩张与分裂、分支学科的定义与认同危机、“新”史学与传统史学的挑战与回应关系等问题意识出发,力图描绘出一幅历史写作(研究)发展的新视野及其前景。这里有一个问题是,该书第二版(第一版于1991年出版,中译本据2001年第二版译出)所使用的文献资料截至于九十年代末,对于今天的读者来说,所谓的“新视野”其实已经不太新了。我注意到伯克在谈到某议题的研究发展时常用的“最近”这个说法,在相应注释中所引的常常是七十年代的文献。比如,关于发生在“最近”的对希特勒的历史解释的争论,在注释中引用的文献是R.G.L.韦特出版于1977年的著作(21页)。这些“最近”显然都是该书1991年第一版遗留下来的表述,严格来说这种表述在第二版中应该予以修正。伯克作为主编,在第二版中也有意识地在书籍史(阅读史)、思想史和微观史这三章中补充了最新的研究情况及评论。很显然,他对于“新视野”与最新研究状况的关系也是相当重视的。

那么,在今天翻译这部出版于二十多年前的关于“新视野”的著作还有什么重要的价值吗?我认为主要有三点:一是彼得·伯克在第一章中所强调的分支学科的定义、历史解释、分支的融合以及后现代主义等都是“新视野”中的基础性问题,也是在全书各章的不同研究领域中受到重视的共同问题,直到今天仍然具有研究的前沿性与面向未来的启发性意义。二是撰写该书各章的十一位作者都是各自研究领域中的权威学者,在他(她)们的研究综述与评论中所包含的深刻的问题意识和个人的方法论思辨,远不是关于某个具体议题的最新研究所能涵盖或超越的。三是从我们自身的研究来说,历史研究中的价值关怀、独立精神、方法论等均是与“新视野”紧密相连的“老问题”,彼得·伯克等多位学者在该书中的相关思考与探讨对于我们来说不仅远未过时,而且仍然富有挑战性与前瞻性。比如,伯克在“2000年的后记”中指出,传统历史学家受到批评是因为他们一直在讲述一个简单的“胜利者”的故事,一种“宏大的叙事”或“主宰者的叙事”,他认为作为补救措施是撰写一部“去中心化”的历史,为其他类型的人、被压迫者或“底层”群体及其观点留出一席之地(25-26页)。吉姆·夏普在第二章“自下而上的历史”则更为明确地指出自下而上的历史观一直难以改变主流史学家的观点,因此仍然具有颠覆性。又比如琼·W.斯科特在女性史研究中指出女性史与政治之间的联系既明显又复杂(48页),她强调希望讲述的女性史“始终是一个关于政治的故事”(55页)。这些论述都提醒我们自身研究语境中的“老问题”是阻碍接受“新视野”、提出真问题的顽疾。因此,在今天阅读这部著作,不仅有助于了解在开拓历史研究的新视野过程中的问题意识和方法论,而且具有帮助我们在“新视野”中反思“老问题”的重要意义。

彼得·伯克在第一章“序曲”中首先着重论述的是新史学区别于旧史学的七个方面,其意图是为了说明“到底什么是新史学?很难对其下一个正面的定义。这场运动只有在它所反对的目标上才是统一的”,认为可以仿效中世纪的神学家选择通过否定的方式(a via negativa)来定义上帝,也就是说根据新史学的实践者反对什么来定义新史学(第3页)。由此我想到的是在关于国内史学近四十年来发展状况的研究综述类论著中,我们曾经反对什么、否定什么以及曾经被否定的观念、思维模式与话语体系又如何在“新视野”中魂兮归来,这是重要的、然而却是被忽视或被回避的议题。比如国内史学界在1978年的真理标准问题大讨论激发下自觉意识到要走出“文革”造成的“史学危机”,当时的一个急迫议题是清理与批判在“评法批儒”运动背后的政治阴谋;史学家在解放思想的大气候中取得的基本共识是排除政治干扰、坚持实事求是,关于历史事件、历史人物的评判结论必须从史实出发,必须只能是史学研究的结果;摒弃非此即彼、简单的两极对立的思维模式,揭示历史发展的多重面相。从某种意义上可以说我们自己曾经有过的“新视野”就是从对“文革”史学的反对与否定起步的,然后才是打开国门之后对世界史学思潮的接纳。那么在今天看来,政治干扰、对立思维模式、自上而下史观等“老问题”是否真的已经成为历史?在伯克关于新史学与旧史学的论述中,没有涉及“新瓶”与“旧酒”的问题,而这是我们自己必须要思考的 。

其实,“新视野”与“老问题”不仅仅是我们必须反思的问题,而且在彼得·伯克论述的新史学发展趋势中也同样存在,只不过是性质不同、对新史学的影响不同而已。伯克指出比政治史研究范围更广泛的历史研究可以追溯到很久以前,比如在十九世纪末,经济史作为民族国家史之外的另一种选择在德国、英国和其他地方建立起来;1860年瑞士学者雅各布·布克哈特出版的《意大利文艺复兴时期的文化》专注于文化史的研究,描述的是趋势,而不是叙述事件;十八世纪欧洲有一种要求关注法律、贸易、特定社会的思维方式、风俗习惯和“时代精神”的国际化现象。颇有意思的是,伯克特别谈道:“19世纪的社会学家,如奥古斯特·孔德和赫伯特·斯宾塞,更不用说卡尔·马克思了,对历史非常感兴趣,但对职业历史学家却相当鄙视。他们对结构而不是对事件感兴趣,‘新史学’受惠于他们,但人们往往不承认这一点。”(10页)这就是新视野中的“老问题”,也未尝不可以看作是新史学家的“弑父”情境。所谓的“弑父”表现在新史学家时常会对“新视野”如何从传统史学中发展而来的渊源问题视而不见,彼得·伯克对此表示不满。他在论述新史学应该感谢前辈的时候,提到苏格兰历史学家威廉·亚历山大(William Alexander)出版于1779年的《女性史》(The History of Women, London)和哥廷根大学教授克里斯托夫·迈纳斯(Christoph Meiners) 在1788至1800年出版的四卷本《女性史》(Geschichte des weiblichen Geschlechts, 4 vols, Hanover)(10页),但是琼·W.斯科特在该书第三章“女性史”中并没有追溯到这些早期的、显然具有开拓性的女性史研究,而是把该领域的起源定位在上世纪六十年代的女性主义运动。

虽然她有意使用了“女性史运动”这个概念,并且解释说是为了将当前的现象与过去个人零星地书写女性的努力区分开来,以此暗示某种动态性质并唤起与政治的联系(48页),然而那种“过去个人零星地书写女性的努力”中关注的问题与叙事模式本身就是女性史研究发展中的动态过程,不应被忽视。对比起来,彼得·伯克在为该书撰写的第十二章“事件史与叙事的复兴”的开头就明确谈道:“和历史一样,历史学似乎也会重演——只是有些不同。早在我们这个时代之前,在启蒙时代,书面历史应该是对事件的叙述的假设就遭到了攻击。……从这个角度来看,19世纪初由利奥波德·冯·兰克领导的史学界所谓的‘哥白尼革命’,看起来更像是一场反革命,因为它把事件带回了舞台中心。”(309页)这样看来,重演的历史学也就是老问题的重演,这是在研究“新视野”的时候不应忽视的前世与今生的关系。

更进一步来说,不管是新史学还是新视野都会遇到新问题,这些问题既是在求“新”的探索中遇到的,也有些是从旧史学模式中转化而来的。比如,“一部自下而上的政治史应该讨论每一个被排除在权力之外的人的观点和行动,还是应该处理地方或‘基层’层面的政治?自下而上的教会史是否应该从俗人的角度看待宗教,而不管他们的社会地位如何?自下而上的医学史是应该关注民间治疗师而非专业医生,还是应该关注患者的经历和疾病的诊断?自下而上的军事史是应该关注普通士兵的阿金库尔或滑铁卢,还是应该专注于平民的战争经历?自下而上的教育史是应该从教育部长和教育理论家转向普通教师,还是应该从学生的角度来呈现学校?自下而上的经济史是否应该关注小商贩或小消费者?”(12页)在伯克的这些提问中,指向的是新史学颠覆传统史学的自上而下史观的有效范围和适当尺度,实际上就是说在新史学的研究中不能无视传统史学观念中的某些合理性与有待解决的“老问题”,不能因另起“新视野”的炉灶就彻底遗忘了“老问题”。另外,伯克还提醒我们要警惕传统史学的旧思维模式在“新视野”中延续下来。比如,“自下而上的历史最初被概念化为自上而下的历史的倒置,用‘低层’文化代替高层文化。然而,在他们的研究过程中,学者们越来越意识到这种二分法所固有的问题”(11页)。这就像我们在反对“西方中心论”的时候,只要不改变把“他者”绝对化的思维模式,就有可能又会陷入另一种中心论的陷阱。

在今天我们的史学研究中,从宏观研究向微观分析的发展是一种重要趋势。这既是“新视野”带来的主动变化,同时也不可否认其中存在某种被动的原因,因此有学者呼吁不应刻意回避历史的宏观研究。意大利历史学家乔瓦尼·列维(Giovanni Levi)在第五章“微观史”中指出,微观史研究的一些独特特征源自二十世纪七十年代的广泛的政治和文化辩论,“那些将自己列入微观史阵营的历史学家通常根源于马克思主义,政治上倾向于左翼和激进世俗主义,很少倾向于形而上学”(105页)。这是对于史学家个人语境的一种身份与立场的观察,有助于我们理解微观史与现实政治生活的联系。值得思考的是,列维认为这种微观史把所有的社会行为都视为“个人面对规范性现实时不断协商、操纵、选择和决定的结果”,“换言之,是对人类社会总体结构中自由意志的范围和性质的探究”(106页)。这是把微观的个人放在社会总体结构中研究的结构论,把对个人实践的解释与对历史发展意义的揭示结合起来。应该说,这是消弭微观分析与宏观研究的僵化对立的重要路径,也是在新视野中解决“老问题”的一个案例。只有在这个意义上,乔瓦尼·列维所说的那种关于微观史研究的信念才是鼓舞人心的:“相信微观史将揭示以前未观察到的因素。”(108页)我认为,对于传统的尤其是以意识形态宣传为己任的宏观史来说,微观史更直接的作用是揭露了那些堂皇、权威的叙事体系中的遮蔽性、矛盾性和虚假的集体性。用列维的话来说,他的微观史研究原则就是在个人主义价值观引导下澄清一些事实(124页)。但是在近年来的一些微观史论述中,我们也看到某种相反的作用,就是在明知是被建构的微观史料中深耕文本、套用理论话语,用以维护和重塑旧的宏观史体系。

罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)在第七章“阅读史”中对于运用宏观与微观方法研究“谁在不同的时代阅读什么”的问题提供了很好的方法论阐释。宏观分析首先在法国以计量社会史的传统为基础发展起来,建立起图书出版与阅读兴趣的统计系列,而在德国又由于有更丰富的史料来源而建立起更长的统计系列。这些宏观统计数据在不同国家的阅读比较研究中能发挥重要的作用。而在转向微观分析方面,对图书馆目录的研究可以得出挑战文学史常识的结论,对个人财产清单的研究得出不同阶层的人士的图书拥有量,图书馆的借阅记录则为研究文学流派与社会阶层的关系提供了机会。一个有意思的例子是,达恩顿从一本1722 年出版的典型的旅行图书中研究出近代早期法国官方衡量普通读物的标准。他发现在这本书的特许经营权旁边有四个完整打印出来的“认可”字样,一位审查员解释说这份手稿激起了他的好奇心,另一位审查员推荐它是因为它“简单而简洁的风格”以及它的实用性,还有一个审查员说只是觉得自己非常喜欢读它。达恩顿指出,“正如我们在回顾宗教裁判所和启蒙运动时倾向于假设的那样,审查员不是仅仅追捕异教徒和革命者。他们给一部作品加盖了皇家认可印章,这样他们就提供了关于如何阅读的线索。他们的价值观构成了衡量普通读物的官方标准。”(189页)这个阅读史的微观研究例子实际上也是自下而上的政治史和意识形态史研究的重要例子,它可以说明什么是思想监控中的无害标准。

另外,在一些研究领域的新视野中,对基本宗旨与策略的研究也很值得思考。琼·W.斯科特对女性史与现实政治之间的复杂关系的敏锐分析提供了一个例子。她指出有一种观点认为在女性史研究的发展早期,学术与政治之间存在直接的联系,学术上的女权主义者把学术研究引向一个更大的政治议程。但是在七十年代中后期以后,随着问题范围的扩大、学术争议和学术权威的出现,女性史研究开始转向学院体系、性别理论,不断地去政治化。斯科特对这种叙事并不认同,认为它太简单化了,扭曲了女性史的历史。她说:“事实上,我们有充分的理由认为,女性史的发展与‘女性主义作为一种政治运动的日益强大与合法性’密切相关……”(49页)同时她也指出,正是学科内部不平等的权力关系使那些寻求专业地位与学科合法性的女性史研究者受到“意识形态”的指控,让许多女性史家不愿直面其著作中最激进的认识论含义,她们只能声称自己是守法公民而不是颠覆分子。她承认自己在1975年为关于女性的新课程辩护时也在某种程度上采用了一种战术策略(一种政治举动),“试图在特定的背景下将女性研究与女权运动过于密切的联系分离开来”(61页)。在这里应该看到的是,既不应忘记或回避历史研究新视野的初心和远志,但是在具体实践中也可以有策略上的考虑。

回过头来想想,在关于史学研究的论述中有不少古老的“老生常谈”,我在读这本《历史写作的新视野》时想到的那些“老问题”其实就属于这类。如果用流行话语来说,那就是:我在“新视野”中同时看到的是“老问题”,或许这也是“老兵走新路”常有的余光视角所致吧。其实,所谓的“老问题”还不仅仅是指史学研究中的问题,同时也是指向史学研究与现实生活关系中的“老问题”。在这里,英国历史学家约翰·托什(John Tosh)的《历史学的使命》(原书名Why History Matters, 2019;刘江译,格致出版社,2021年)对“应用史学”和“公众史学”的研究可以给我们带来启发和勇气。“应用史学”和“公众史学”应该说也属于历史研究的新视野,而且是与现实生活有最为紧密联系的新领域。托什的研究指出,历史学家的使命就是履行公民的义务和责任,让社会能更明智地处理棘手的公共问题,这个观点其实就是对该书最浓缩的概括。而且,光是依靠历史学家是不够的,因此他说撰写本书的目的是要接近培育批判性公民这一理想(第1-2页)。具体来说,托什认为公众在现实生活中面对复杂的政策话题,却没有人充分解释政策所要解决的问题现状是如何形成的,公众也不知道在过去的记录中有什么是与之相关的(序)。

这的确是很现实的问题,近年来面对复杂多变的国际形势和残酷的战争冲突,公众更需要知道整个事件的来龙去脉、历史背景和现实发展的可能。托什介绍了英国费伯(Faber)出版社在1986年至1991年出版的一套“历史学手册”丛书,该丛书以简明扼要的历史叙述为特色,介绍了失业、住房、违法者的处罚等特定政策领域的历史知识。在史学研究的新视野中关注和解决现实生活的问题,英国一个创建于2003年的“历史学与政策”网站()就是这样做的,它向公众提供最新的与政策相关的史学观点,也就是“历史写作的新视野”,但是其意图是既希望影响政府政策的形成,又让公众的观点能充分表达出来。托什指出,政治家开出的药方是为了使公众相信没有其他更好的解决方案,而公众史学则是希望大众认识历史解释的多元性,学会批判性的思维方式。这不正是历史研究中的新视野与公共政治研究及现实社会发展中的老问题吗?回到彼得·伯克对于新旧史学的立场与观点冲突的理解和解决办法,他认为我们无法回避认识历史的特定角度,但是可以通过发出更多的多样化和对立的声音来增强人们对冲突的理解(第7页)。对于现实生活中有待解决的“老问题”,这也是解决的有效路径:首先要有“多样化和对立的声音”。

发表评论