夏朝,作为中国历史的开端,其建立者一直是历史学界的争议焦点。这一问题的复杂性不仅在于夏朝的史前性质,更在于建立者的身份之谜。在长达数千年的历史长河中,夏朝如同迷雾中的一座古老城堡,历史学家们纷纷提出了禹与启两种不同的观点。这一争议并非简单的历史学术讨论,更是对中国古代政治制度演变、社会过渡时期的深度反思。

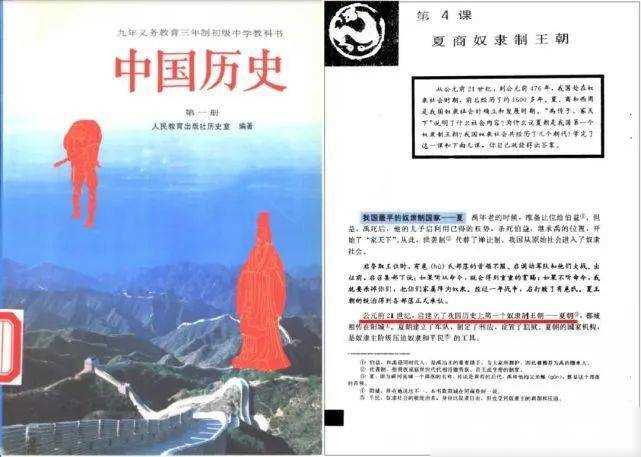

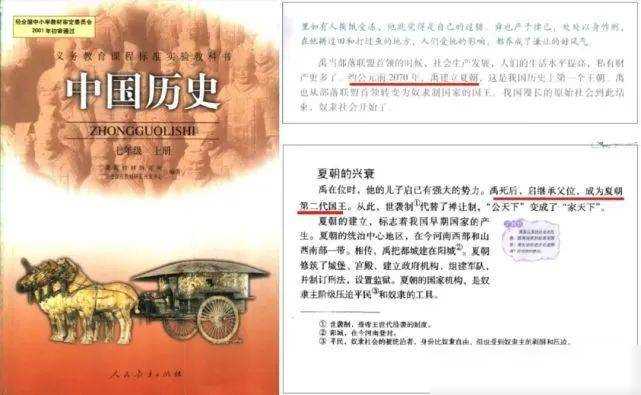

夏朝的建立,究竟是禹还是启的功绩?这一争论的根源可以追溯至历史教材的变迁,特别是在二十世纪九十年代的历史课本中,夏朝的建立者曾由大禹转变为禹的儿子启。这种变迁是否真实反映了历史的事实,或是受到了时代政治风向的影响,成为我们审视历史真相的重要视角。

为了深入了解这一问题,我们需要回溯夏朝的历史文献,特别是《史记》的记载。根据《史记》,帝舜荐禹于天,为嗣。禹即位后,国号夏后。然而,教科书的变迁中,对夏朝的建立者进行了多次修订,将夏朝的开国君主由禹改为启。这样的修订引发了广泛的疑虑,究竟是禹还是启才是夏朝的真正奠基人?

从夏朝的政治制度变革来看,尽管夏朝并非像商周那样具备完整的政治制度,更像是一个部落、方国联盟,但其世袭制度却标志着对社会治理模式的新尝试。与原始社会的部落联盟不同,夏朝的王位继承呈现出一定的制度性,这为社会制度的演变提供了宝贵的历史线索。夏朝前期存在多个氏族部落,各自拥有独立的首领,但都认同夏后氏的统治。这种独特的社会结构既保留了一定的原始部落特征,又开始出现了世袭制度的萌芽,使夏朝成为社会过渡期的历史见证。

然而,夏朝之所以成为历史争议的焦点,还在于其史前性质。相较于商周的甲骨文记录,夏朝并未留下确切的文字记载,导致历史学家们在夏朝时期的政治、社会结构等方面的认识相对模糊。这种模糊性使得夏朝的历史如同迷雾笼罩的神秘之地,也让夏朝的建立者之争变得尤为复杂。正因为这种史前性的特征,夏朝的建立者成为历史学术界争论的焦点之一。

在解读夏朝建立者的问题时,我们需要细致审视《史记》中对禹与启的记载。《史记》记载帝舜荐禹于天,禹为嗣。而在舜去世后,天下诸侯都去商均而朝拜大禹,大禹遂即天子位,国号夏后。这一历史记载看似清晰,却引发了后来教科书的多次修订。早期的历史课本将夏朝的建立者确定为大禹,而后来却出现了将建立者改为禹的儿子启的情况。

这一变迁究竟是历史学术观点的不同,还是政治时局的影响,值得我们深思。一方面,夏朝的史前性质导致其历史记载相对匮乏,历史学者在对夏朝进行解读时,难免受到局限。另一方面,历史教科书的修订是否受到了特定政治背景的塑造,也是一个不可忽视的问题。在文献记载有限的情况下,历史教材的变迁可能受到时代思潮、政治需求的左右,这为历史学研究提出了更多复杂的问题。

针对夏朝建立者的争议,不同的历史学家和研究者提出了各种不同的观点。一些学者认为,《史记》中的记载表明禹才是夏朝的真正建立者。根据记载,大禹在舜去世后,得到了天下诸侯的朝拜,即位称帝,国号夏后,成为夏朝的奠基人。这一观点强调《史记》作为历史文献的权威性,认为其记载应当被视为夏朝建立者问题的最终定论。

然而,另一些历史学家则对夏朝的建立者提出了质疑。他们指出,夏朝时期的历史记载相对模糊,受到史前性质的影响,因此《史记》的记载并非绝对可信。他们认为,在夏朝史前性的语境下,禹与启的建立者争议应当被看作是历史学术研究的一个课题,而非单一答案的问题。

综合上述观点,我们可以得出结论:夏朝的建立者问题确实存在着复杂性和争议,不同历史学家和研究者对此持有不同的观点。《史记》的记载提供了一种解读角度,但也受到历史史前性质和时代文献有限的限制。历史教科书的修订则可能受到时代政治背景的影响,为历史学术研究带来额外难题。

在解决夏朝建立者问题的同时,我们也需要思考更广泛的历史议题。夏朝的建立标志着中国古代政治制度的一次变革,由部落联盟向世袭制度的过渡。这一过程既保留了一定的原始社会特征,又展示了政治制度演变的脉络。夏朝时期的社会结构、政治制度演变等问题,值得我们深入探讨,以更全面地理解中国古代历史的发展轨迹。

在回顾夏朝建立者问题的同时,我们还需要认识到历史研究的复杂性和多元性。历史学家的不同观点为历史研究提供了多层次的解读,而非一劳永逸的答案。在面对夏朝这一古老历史时期,我们需要更加谨慎客观地审视文献记载,注重历史学研究的方法论,以更深入、全面的视角理解这段古代历史。

这一历史问题的复杂性不仅仅在于夏朝建立者的争议,更在于我们对待历史的态度。历史是一个多层次、多元化的议题,需要综合考量文献记载、考古发现以及不同学者的观点。夏朝建立者问题的深层次意义在于引导我们思考历史学研究的方法、历史记载的可信性以及历史与时代背景的相互关系。在面对这一古老谜团时,我们应当以更加开放、审慎的态度对待历史学研究,致力于揭示历史真相的多重面向。

发表评论