木筏:最早、最简单的木筏是由多根树干捆扎而成的木排。

竹筏:中国有悠久的航海及造船的历史。考古证明,至少在7000年前,中国已能制造竹筏、木筏和独木舟。最早、最简单的竹筏是由多很竹竿捆扎而成的竹排,沿江河顺流而下,也可 以用桨、橹、篙来推进。

独木舟:中石器时期以火和石器作为工具的产物。传说禹治水时,普在用2.5米粗的大树制成的独木舟上指挥治水。商代(公元前17世纪)的木船到达过海岛。姜尚(公元前11世纪)攻打殷约时使用过木船作战。魏国的曹;中在公元3世纪就掌握了船只的载重量与排水量之间的关系,并利用船称出了大象的重量。

舫:中国隋代(58l一618年)舫是由两艘船并列连成一体的“双体舟”。它加宽了船身,即使船更加平稳,又能多载客运货。它也可以用作战船多载士兵。晋代(265—420年)建造的大舫 长度可达150多米,甲板上可骑马。乘载官兵2000多人。

歪屁股:中国歪尾船,艉部极度弯曲,有一支大橹和一支小橹一上一下地装在船尾,靠人摇动 使船前进。特别适于乌江急流中航行。

乌篷船:木船,长、短桨。手脚并用一起划桨,既可载人又可运货,在乡镇的小河中穿行。

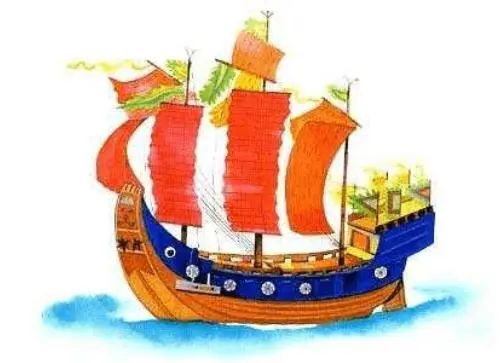

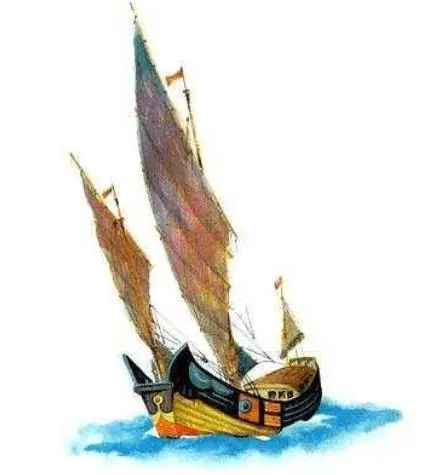

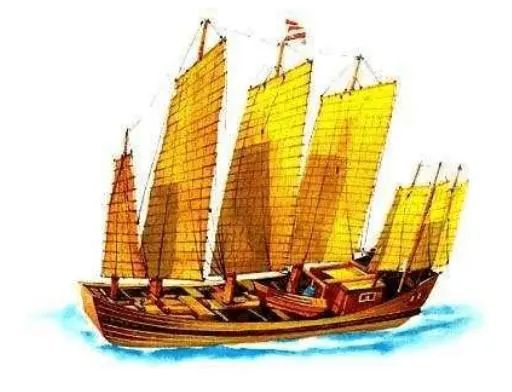

福船:明代(1368—1644年)福建造的官船(出使琉球的封舟)。福船是中国优秀的远洋船型。它的特点是:船底尖削,可破浪,航行性能十分优异;但不宜在浅水中行驶。船尾有大、小两只舵,随航道深浅变换使用。早在宋代(960——1279年)福建已建造载重量为数百吨的 官船和客船了。

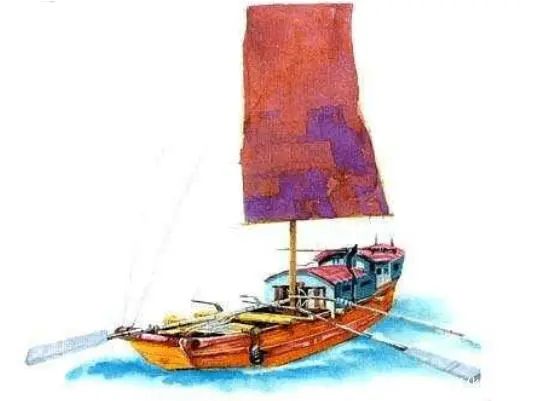

木帆船:用桅杆撑起帆后,借助于风力可以减轻划桨的人力,顺风使船的行驶速度加快。因为在急流中航行的湖南沅江船。

温州渔船:船内有不漏水的鱼舱,用采储藏渔获。这艘船外观很别致。

中国清代鸦片战争时期缉私船:检查走私鸦片,捉拿走私罪犯的官船。装枪6支。

中国明末清初赴日贸易的南京船:南京船是沙船。沙船平底、方首、方尾,具有行沙涉险、走浅海的能力。为提高船的稳定性,两舷水线处从首至尾加有多根水蜡木,同时加大船的长宽比。为消除航行时的横向漂移,两舷各设有1—2块披水板,后来变成沙船的一种标志。

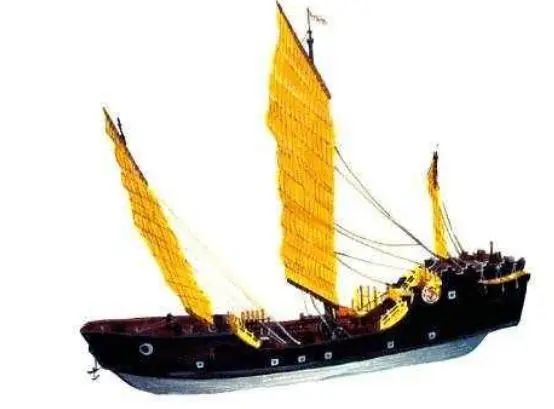

中国明代郑和宝船:1985年根据历史记载仿造的模型。宝船是指庞大船队中的主力货船。9桅,12面帆,长138米,载重量约1500吨。郑和,明代航海家,1405年6月奉命统率120艘舰船、2.7万多人组成的船队出使西洋,至1433年共七次出使,沟通中国与30多 个国家和地区的文化交流与友好往来。

中国南海中部广船:南海风急浪大,广船船底尖削,不易倾覆。

中国宋代(960—1279年]泉州远洋货船

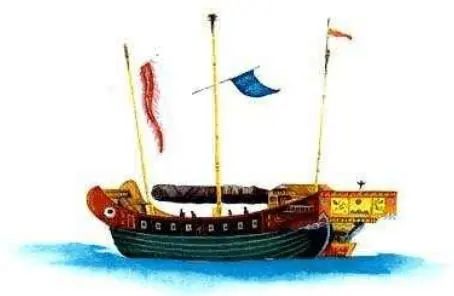

中国明末郑成功的战船:1661年,我国民族英族郑成功率舰船350艘、将士2.5万人,与台湾同胞一起打败了荷兰侵略军,收复了被荷兰占领38年之久的我国领土台湾。中国从公元前8世纪春秋战国时出现战船起,直至明代制造了许多战斗性能领先于西方的战船。例如,中国战船不强调撞击战,主要武器先是弓箭,后是管形火器等热兵器(公元10世纪发明火药,13世纪传至西方),作战时未等敌船靠近,便司实施攻击。清代以后,这一海上优势 逐渐丧失。

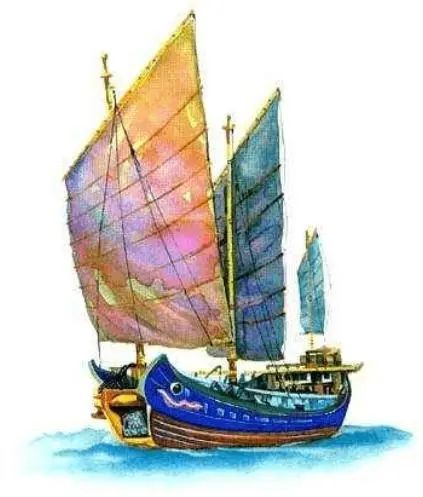

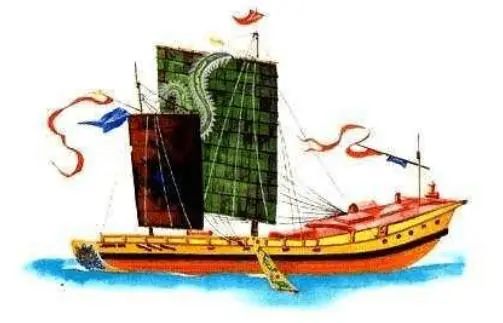

中国清代(1616—1912年)帆船:清代水师(水上作战的军队)提督(官名)乘坐的官船。

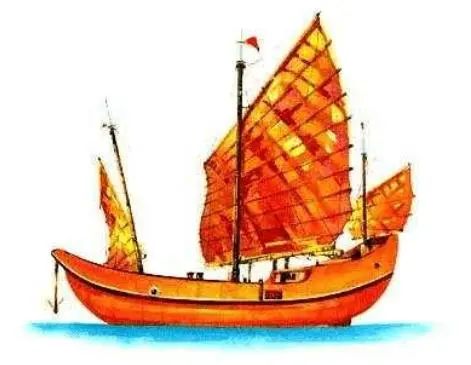

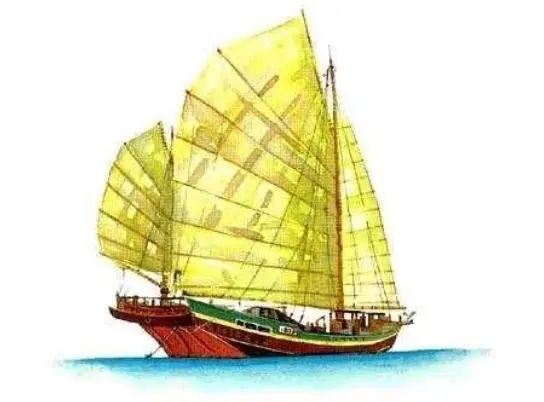

中国广东现代帆船

“耆英”号帆船:19世纪中叶的一艘闻名于世的中国帆船。长49米,载重量800吨。它性能优异,坚实无比,曾远航到达美洲和伦敦,开中国帆船远航大西洋的先例,可说是中国历代 古船高超设计和建造技术的结晶,也是中国古船宝库中的一件稀世珍品。

出品:宁德市蕉城区水密隔舱福船研究会

发表评论