笔者按

2024年元旦,央视时政推出专题“新年Flag!和习主席同读一本书”。“新年Flag”的书单都是习主席书架上常读的书,中华书局版《孙中山全集》亦赫然在列。该专题还引用了习主席的一句话:“读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气。” 孙中山作为中国近代民主革命的伟大先行者,勇立时代潮头,一生追求真理、与时俱进,坚持“博爱”“天下为公”的理念,他的思想和实践既有历史意义,又有现代价值。现将一篇旧稿删削成文,讲点《孙中山全集》出版的背后故事。

有关孙中山的研究与宣传已百年有余,相关成果丰硕,孙本人之文集、全集、选集的出版更不在少。上世纪70年代以来,中华书局积极组织策划,出版了数种孙中山著作及研究成果的头部图书,形成了自身特色和品牌优势,也促进了孙中山研究的深入。

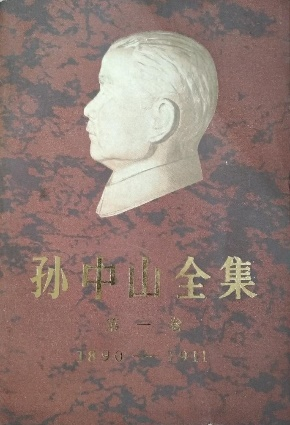

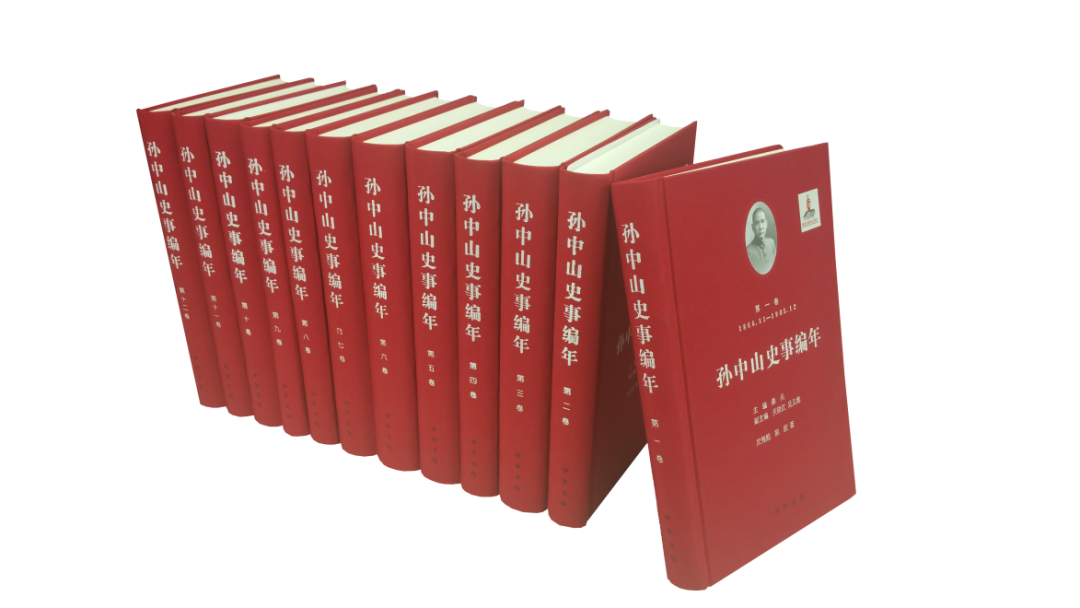

在孙中山著作出版方面,有《孙中山全集》(1981—1986年出版)、《孙中山全集续编》(2017年出版);在研究成果方面,有《孙中山年谱》(1980年出版)、《孙中山年谱长编》(1991年出版)、《孙中山史事编年》(2017年出版)。其中,1986年11卷本《孙中山全集》出齐,被视作“1986年中国出版界十件大事之一”;1991年3卷本《孙中山年谱长编》面世,恰逢纪念辛亥革命80周年,在学界产生很大影响;2017年12卷本《孙中山史事编年》出版,有学者称“百余年来孙中山年谱系列,无出其右者,令人叹为观止”。

《孙中山全集》初版及《孙中山年谱长编》封面

在三十余年的出版接力中,有太多书后故事值得记述,书局退休编审陈铮先生与笔者已有专文谈及,不赘(参见《〈孙中山全集〉出版史始末忆述》《孙中山研究的出版接力》)。以下仅就《孙中山全集》书稿档案所见,以信函为中心,客观呈现编辑出版背后鲜为人知的故事,以见孙中山研究与中华书局之密切关系,以及书局在引领、推动《孙集》出版过程中所起的作用。

(一)书稿档案介绍

书局保存的书稿档案,多系一书一档,按时序编排,内容涵盖一本书的起因、组约稿、审读加工、发稿重印、装帧设计、印制工艺,以及面市后销售状况、读者来信、编辑部回函、学术界评价等信息。

《孙中山全集》书稿档案共计三函,起讫1977至1996年,时间跨度20年,主要收录编著双方往还公函、私函,编纂方案、目录、内容简介,审读报告、发稿单、重印单,以及各类文件、批示、电话记录、学术会议资料、获奖证书等杂件。档案资料丰富,话题广泛,除编纂体例商谈、文章篇目去就、出书时间约定、文字标点斟酌外,还涉及具体学术问题及文献细节的反复讨论。

1977年1月22日,书局近代史组致函中国社科院近代史所尚明轩,提及《孙中山年谱》的定稿与清样,这是档案中保存最早的书信。

此后至1986年,围绕《全集》编辑出版往还的信函不断,共100多通,包括书局编辑部(含二编室)发往广东社科院、中山大学历史系、中国社科院近代史所的公函底稿,以及书局总编辑李侃、责编陈铮与编者张磊、黄彦、段云章诸位先生间的私函。

进入90年代,公函不见有存,仅有陈铮与黄彦间少量私函,主要议及《全集》索引及补编的编纂。

这些书稿档案,是那个时代孙中山研究成为“显学”的一个例证,从另一个侧面展示了孙中山研究的发展状况及学术动向。

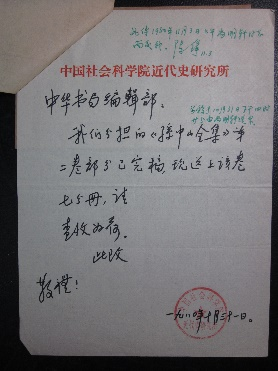

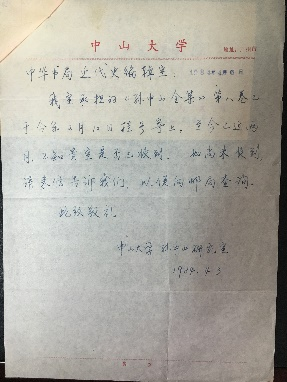

档案内页

(二)列入计划并启动出版

出版孙中山著作,书局起步较早。据陈铮先生忆述,1962年3月7日,周扬同志在一次听取汇报会上谈到中华书局工作时说:“近人、今人著作也要整理出版”,“有的人出选集,有的人出全集或文集,比如章太炎的、梁启超的、刘师培的等等,甚至胡适、陈独秀的将来也要选择出版。”

由此,1962年书局启动了中国近代人物著作的整理与出版,《孙中山集》列入出版计划。70年代完成编纂的《孙中山年谱》(广东省哲学社会科学研究所历史研究室、中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室、中山大学历史系合编)作为征求意见稿,1980年收入书局内部发行俗称“白皮书”的“中华民国史资料丛稿”。

《孙集》编辑出版的实际启动,已是15年后。70年代中期,中华书局的出版业务逐步恢复,由此亦开启了近代史图书出版的“狂飙时代”。

1977年11月29日,书局编辑部近代史组正式向广东哲学社会科学院历史研究室发出邀约:

编辑出版一部比较完整的孙中山的集子,是一件具有重要政治意义的工作,这对于进一步研究孙中山的思想和活动、深入研究中国近现代史都是完全必要的……我们已把这个项目作为近年出书的重点之一,希望在1979年国庆三十周年时出第一集,全书在三五年内陆续出齐。

12月16日,历史研究室复函编辑部,送来拟订的编辑方案、编辑计划、第一卷篇目;并决定成立编辑组,负责孙集编辑工作。

1978年3月2日,对于该三个附件,编辑部经研究提出:

编辑方案和计划除了向研究单位和个人征求意见外,还应送请中联部、中宣部、统战部、中央党校、全国政协等有关部门和领导同志指导。

应编辑部报送上级机关的要求,3月12日,历史研究室复将修订过的 “编辑方案”及“第一卷篇目”再次寄返。

4月8日,中华书局二编室正式函达广东哲学社会科学院历史研究室:

同意编辑方案和第一卷篇目的意见。

至此,编辑出版孙集的前期准备工作告竣,编辑体例拟就。

(三)四方协同合作

1979年1月5日,编辑部致函广东:

望你们继续抓紧编纂工作,可否从今年起至一九八〇年底陆续交稿,分批发稿。

收到编辑部的催稿函后,由于时间紧迫,广东哲学社会科学院历史研究所(已由研究室更名为研究所)遂提议“同中山大学历史系、中国近代史研究所协作,分工负责,齐头并进”(1979年1月11日来函)。扩大编者队伍的意见,得到编辑部认可(1979年1月17日去函)。至此,参与孙集编辑的编纂方,由一方变为三方。

1979年12月15日,黄彦致信李侃、陈铮:

本月1日上午开孙集协作会议……除对编辑工作的方法和步骤进行交流外,谈到以下一些问题。

信中说协作会议讨论了七个议题,包括:陈锡祺建议改书名为《孙中山全集》;各卷的署名问题;会议强调各卷“分工必须合作”,不能“八仙过海,各显神通”;会后选出一两篇讨论稿;等等。

经编著四方深入反复沟通,频密的公私函达,1980年后孙集的编纂方式采取分工合作、分卷负责、单独署名。其中,广东省社科院历史所承担第一、第九、第十、第十一卷,中国社科院近代史所承担第二、第三、第四卷,中山大学历史系承担第五、第六、第七、第八卷。同时,四方议定待全稿完工即着手编制索引,列为第十二卷。全书不设主编,各卷谁编纂谁署名,十几号人集体协同“作战”。书局一方,由责任编辑陈铮居间协调,统一体例,接待来京编者等。但凡遇文字考订、注释译文等疑难问题,均写信协商解决。书信未尽之事,便函请来京解决。

1980年8月22日,编辑部致函黄彦:“请来京商谈《孙中山全集》第一卷稿问题。”9月1日,黄彦函复陈铮:“到京后的住处,盼协商解决。最好晚间能够看书、写字……只希望有写字台和电灯,不太嘈杂便行。”条件虽然艰苦,但编著双方为了共同事业、同一目标,结成了深厚情谊。

1981年3月28日,黄彦致函陈铮:

这些天来我全力以赴,希望能提高质量,减少错误,俟能传诸后世……我们单位几同志商量,建议删去扉页上“中国近代人物文集丛书”字样。因为这部书是一个大人物的全集,列为丛书之一,势必降低了它的价值。

编辑部采纳了该建议。据陈铮先生回忆,《孙集》的封面设计,是按马列著作规格来做的,封面采用烫金工艺,内封请宋庆龄先生题写书名。

1981年,《孙中山全集》第一卷面世,各方反响很大,海外也高度关注,这大大激发了编者的热情。1982年3月25日,黄彦致函陈铮,谓:“中大集中六七人,天天在编孙集,他们打算争取年底完成各卷。”

此后,出版方与编者方的交流互动,主要是沟通进度、协作统稿。如1982年4月30日,段云章致函何双生、陈铮:

为校对《孙中山全集》事,我们二人已于日前抵沪,拟于五月十日前到达北京,到时当面聆教益。

到京后住的问题,我们已写信给近代史所等单位的同志,希望设法找到靠近王府井或北图的住处,以便充分利用时间,速去速归。

另一家编辑单位即中国社科院近代史所中华民国史研究室,因地近之故,交流相对便宜,但凡涉及要事双方均以公函送达。类似信函,不详举。

(四)推动孙中山研究

可以看出,日常书信往还大多围绕编辑体例、文字校订、出书进度,但也有大量内容言及当时研究动向,以及对一些具体问题的看法。1977年11月18日,张磊致函编辑部:“学术界开始活跃,史、哲、经三界开始酝酿”,“广州形势亦佳”。

此外,在精选版本、提高质量、资料选材、文字翻译等方面,编著双方也有深入的交流,一定程度上也推动了孙中山研究的深入。

1980年7月1日,第一卷书稿编竣在即,黄彦致信陈铮:

我读到台北《中国时报》1980年5月14日刊登吴相湘的一篇长文,题为《〈国父年谱〉要认真改编——由大陆近刊〈孙中山年谱〉谈起》。作者看到的……说近年来中国大陆研究孙中山达到一个高峰……并含蓄地对我们年谱引用台湾的出版物(包括吴本人的著作)感到高兴。吴特别注意我们年谱附录的“征引书目”,逐项统计字数并加评论;主张台湾也应收入《致郑藻如书》《农功》二篇著作。对我们的主要批评是对近二十年出版的外文著作较少利用。

1981年1月10日,黄彦复致函陈铮:

又得日本横滨的藤井昇三教授来函,应我的请求注释了一些日人姓名、情事等,对原稿稍有改动……对蒋介石等人也不回避。我们觉得这种实事求是的态度是对的……全集第一卷收入1900年7月16《与斯韦顿汉等的谈话》,是暂用台湾出版的吴相湘《孙逸仙先生》的译文。这次柯立南寄来英文原文,经翻译成中文,才发现吴书错了,并非7月16在香港舟中的谈话,而是7月10日斯韦顿汉等到新加坡访问孙中山时的谈话……这补寄的资料价值极高(吴书是转引香港报纸,故错漏较多,柯寄的是档案),故请尽可能设法加以补救。

1981年5月9日,黄彦致函陈铮:“重译《三十三年之梦》一事,待转告禹昌夏。”1981年8月23日,黄彦致函陈铮:“翻译《宫崎滔天年谱》的禹昌夏同志说,发现有近三分之一的篇幅为中译本所未译,文意出入之处也不少。该日文原文我也翻检过。如可能的话,最好是重译。”

(五)《全集》出版之后

时光飞逝,1986年《孙中山全集》最后一卷完成出版。全书11卷500万字,收文按时序编排,不能精确系月者系于本年之末,不能精确系日者系于本月之末。内容包括孙中山的各种著作、诗文函电、制订的文件、口述文章、演说和谈话,由他签发的公文、命令、委任状、各种证券和收据,以及一部分题词。该书出版后受到极大关注,曾在大陆独领风骚30余年。

《孙中山全集》的编辑出版,是应国内形势与研究发展所需,中华书局抓住了时代给予的机会。然而,这并非意味着编辑出版孙中山的著作,因此画上句号。《全集》成书于1981—1986年,收集资料更早,由于客观条件所限,遗珠不少。90年代后,报刊书籍资料日繁,中外文档案使用更为便利,《全集》不全、需进一步续补,条件渐备。

1994年3月18日,陈铮致函黄彦:

年前承告《孙中山全集》补编与索引共2册,计划于今年一季度交稿。据此,我们已将此项列入二季度发稿计划。现已三月中旬,不知编辑进度如何?能否如期交稿?……年初已与中大联系过,他们已同贵所商妥,索引归你们编制……我们初步考虑有两种称谓,即(一)《孙中山全集补编》;(二)《孙中山全集续编》。

1996年9月26日,黄彦函告陈铮:

全集补编未能完成,至感歉疚。补编之所以未能完成,一因工作量大而时间未抓紧;二因当时补入资料除移植台北、上海二版本所收外,新添的不多,内心颇感不平衡。故我当时产生一新想法,索性通过编《孙文全集》搜集到更多资料,而将这些资料统统编入补编同时出版,始不致有厚此薄彼之弊。

进入新世纪后,孙中山研究已难称得上“显学”,不过仍有学者在积极从事孙中山的资料整理、编纂和研究工作,且做出了不俗的成绩。全集方面,人民出版社于2015年出版了由中国社科院近代史所尚明轩主编的《孙中山全集》,15卷1000万字;2016年广东人民出版社出版了由广东省社科院孙中山研究所黄彦先生主编的《孙文全集》,20卷1200万言。以上两种全集,与台版《国父全集》体例相同,均按类编排。

2012年,在广泛听取林家有、李吉奎、桑兵、陈铮等先生意见后,笔者向书局提交启动续编《孙中山全集》的报告。时任总经理徐俊批示“抓紧办理”。在中大历史系林家有、李吉奎、邱捷、周兴樑等《全集》部分原班人马的努力下,2017年夏于《孙中山史事编年》面市的同期,200万字的5卷本《孙中山全集续编》出版。同时,《孙中山全集》升级为第三版,原版内封上宋庆龄先生的题签移作封面书名。《孙中山全集续编》与《孙中山全集》合成完璧,总共16卷,凡700余万言。

至此,大陆通行的孙集有三个版本:中华书局版、人民出版社版、广东人民出版社版,为孙中山及中国近代史研究提供了丰富的资料。

2017年同时出版的《孙中山全集》(第三版)、《孙中山全集续编》、《孙中山史事编年》

三十余年,弹指一挥。无论是《孙中山全集》,还是其他相关研究成果的出版,均体现了中华书局在学术出版上的追求和担当,倾注了一代代学者与编辑的心力。事非经过不知难。如今,我们仅能透过书稿档案的只言片语,得以窥见前人的学术眼光和气魄,及创榛辟莽之功。

好的传统须继承和发扬,学术研究如此,编辑出版亦当如是。谨以孙中山先生的名句“吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉”为勉,在前人的指引下稳步前行。

发表评论