史料研究的现实关怀

——评《民国大学的文脉》

文 | 史建国

沈卫威先生的现代文学研究极具个人特色。一是他重视史料,特别是重视新史料的发掘与意义呈现;二是他的研究带有明显的传记研究特征,擅长通过解读人物来理清文学史上一些纠缠不清的问题,从而给人耳目一新的感觉。这种研究特色在2014年出版的《民国大学的文脉》中体现得非常明显,不过在我看来,此书最具魅力之处,还是在于史料研究中所灌注的那种强烈的现实关怀。

重视史料是许多学者都强调的,而且也是从事学术研究必备的基本功之一。不过沈先生的史料研究路径显然有着自己的特色。具体来说,那就是他重视新史料发掘与应用却并非仅仅依靠钻故纸堆、爬梳历史文献来进行。那些具有潜在的研究价值而又长期无人问津的历史文献自然具有重要的研究价值,也是史料发掘与应用的重要内容之一。但这种史料毕竟是一种客观存在,是一种“成型的史料”。也就是说被发掘与应用的时间或有早晚,但这些史料经历过时间的淘洗之后毕竟已经得以流传下来了,它就静静躺在某一个历史的角落,等待着一双慧眼来帮助其重见天日。《民国大学的文脉》中,许多史料就都属于这种类型。比如第三章《雅言俗语》中对《国立东南大学南京高师日刊·〈诗学研究号一〉》的发掘呈现就属此类。半个多世纪以来,许多学者都曾论及《诗学研究号》以及文学研究会诸君对之所做的批评,但却因为没见过完整的《诗学研究号》而都语焉不详。沈先生本人也是多年寻找未果,最后却在档案馆查找文献时不经意间发现了这份“失传”已久的专号,并将其重新公之于世。

这种新史料对于学术研究的意义自不待言,但相对于这类成型的史料,另外一种史料的发掘就显得更为迫切和珍贵,那就是当年的那些现代文学的在场者——文学老人,他们是研究现代文学的“活史料”。而这样的“史料”正在快速走入历史,亟须抢救性发掘。应当说沈卫威先生是比较早地开始有意识地发掘这类“史料”的现代文学研究者之一。而这类史料的发掘与运用也使得他的现代文学研究特色更加鲜明。比如,为研究胡适,他曾四处奔波,找到了胡适的小儿子胡思杜自杀后的收尸人,得到了胡思杜的最后一批遗物。再比如,他曾跟踪采访秦德君十几年,将这位“给茅盾的生活与创作以很大影响的女性”与自己的对话整理发表,为研究茅盾保留了珍贵的一手资料,同时也使他的《茅盾传》具备了特殊的价值。另外如曹诚英之于胡适、毛彦文之于吴宓等这些第一手资料也是他率先发掘整理出来的。因为这些工作,他曾被誉为用三本传记来“复活”了三个女性。而在《民国大学的文脉》之中,沈先生同样运用了不少“活的史料”。比如书中的《历史观念》一节写到缪凤林的历史研究时,就结合自己与著名历史学家、原中央大学历史系毕业生唐德刚先生的三次聚谈以及唐氏赠予的《史学与红学》,提供了许多鲜活的史料。写到王瑶《中国新文学史稿》中将沈从文作为批判对象时,也结合了自己对王瑶弟子的采访,等等。这些鲜活史料的运用既增加了研究的学术含量,同时也凸显了自我的研究特色。

沈卫威著《茅盾传》书影

当然,这样一种研究与作者的传记背景有关。传记对于沈先生来说不仅是一种以人物为中心的史料梳理组织工作和独特的文体写作,更是他进入现代文学研究的重要路径,对他研究格局的形成产生了重要影响。例如通过系列胡适传记的写作,他深入研究了20世纪中国自由主义思潮;通过茅盾传记的写作,他研究的是激进主义思潮;而通过吴宓传记的写作他又开始将研究领域延伸到20世纪中国的保守主义思潮,并以此为基点开始对学衡派进行系统深入的研究,贡献了一批重要成果。再后来,又由学衡派研究进而关注民国年间的大学文化与文学教育。可以说《民国大学的文脉》正是他在自己既有的研究基础上继续开辟新的研究领域的结果。

也是因为对相关论题已有深厚的研究积累,所以作者才能在《民国大学的文脉》中表现得举重若轻、游刃有余。大学文化、文学生态、政治场域、人事纠葛、思想信仰等这些原本缠绕在一起从而使历史呈现为一种迷雾状态的力量因子,往往在作者三言两语之下就点拨得清清楚楚。当然,作者主要是从“人事”这一角度来进行梳理并探索问题的答案的,因为这恰恰是作者优势所在。长期从事传记写作与研究的经历使得沈先生对“人事”具有特殊的敏感。而事实证明,经由“人事”入手去对文学史上的公案或现象进行探索,也确实能提供一些让人耳目一新的解释。比如许多论著都谈到过朱光潜在新时期以后“重新发现”沈从文的过程中所起的作用,认为他的《关于沈从文同志的文学成就历史将会重新评价》一文已经暗含了重写文学史的呼唤与期待。而在《民国大学的文脉》中,作者就敏锐地将朱光潜此文与1948年郭沫若在《大众文艺丛刊》上发表的《斥反动文艺》联系起来进行解读。因为在郭沫若的那篇文章中,朱光潜和萧乾、沈从文都是被郭沫若“怒斥”的对象。如此一来,朱光潜在新时期呼唤重新评价沈从文的文学成就进而表现出对重写文学史的期待,其历史背景也就清晰可见了。关于书中的这一特点论者已多,本文不再赘述。我所感兴趣的是书中所流露出来的那种强烈的现实关怀。

20世纪90年代以来,随着启蒙的逐步退潮和知识分子救世激情的逐渐趋于平静,退守书斋、从事“纯学术研究”成为一批人文知识分子的选择。而史料研究因其自身固有的特殊性,尤其适合“躲进小楼成一统”。史料工作自然是重要的,是从事一切研究的基础,同时也有助于倡导形成严谨扎实的学风,救治因过于耽溺外部理论而凌空高蹈、同时却又往往言不及义的弊病。但是一味埋首史料而回避对现实进行发言、回避价值判断与思想引领,其实也意味着回避了知识分子的责任与担当。因为史料研究并不是无休止的史料发掘、考据、罗列与掉书袋,其最终目的应是通过对史料的整理与辨析,尽可能逼近历史真相并为现实发展提供镜鉴。以此为视点,我以为《民国大学的文脉》作为一部侧重史料研究的学术著作,其最具魅力之处就是在结合史料进行梳理与辨析的过程中始终贯穿着强烈的现实关怀。

沈卫威部分著作书影

大学问题是近些年来最受关注的现实问题之一。一个钱学森之问直接击中了中国当代高等教育的软肋,同时也将中国大学拽入了公众的批判视野之中。在这一批判视域中,民国大学成了最直接的参照系和借鉴对象。当前中国大学迎来了快速发展的时期,但不得不说在一轮又一轮的合并、扩张,粗放式发展的道路上,大学仿佛已逐渐成为大校园、大楼的代称。过于急功近利的生存环境、层出不穷的考核评估也都使得大学难以再构建自己的学统,凝聚出独特的精神品格。所以,将目光瞄准历史,去各自的校史中找寻特色独具的大学精神并加以倡扬与坚守就成了众多大学不约而同的选择。因此,在此背景之下来讨论民国大学的“文脉”和“学统”本身就具有强烈的现实意义。如作者在书中所言,提出“激进”与“保守”作为“民国大学的两大学统”这一命题,就是“试图在大学学术史这一层面上进行有意义的探究。本着大学兴起的历史轨迹和具体的事件,发掘背后的文化精神,把握大学精神和学术传统形成及发展的内在脉络……从中发掘出新的思想资源、学术资源和文学资源。”

正是由于在研究中灌注着这样的现实指向,所以在《民国大学的文脉》中我们看到作者所采用的语言并不是那种理性、克制,不动声色又略显古板的常见的学术语言,而是有点偏向不掩情感色彩和锋芒的随笔体。比如开篇论述“文脉与学统”时,在对民国的文学生态做了简要叙述后作者就写了这么一段:

……民国往矣,今我来者,当知差距所在。我们不可以和他们比西学,更无法和他们比国学了。也许有人可以狂妄自大,那就给当下文科教授和当红作家一本没有标点的《左传》《汉书》,看看有几人能读得下去,更不要说让你对其进行文字、音韵、训诂的解释。至少我这个受了十年专业中文系学术训练的人对此就有切实的畏怯。我的一位老师在批评自己研究古典文学的同事时说:你怎么连《左传》的“注”都读不懂了!

这显然不是那种常见的“学术语言”。作者所采用的这种随笔体语言风格使得整本书没有学术著作中常有的呆板、生硬与艰涩,而是非常“接地气”。既能随意跳出历史叙述适时地进行评论,从而勾连起历史与现实,让学术研究带上浓浓的“人间烟火气”,又极大地增强了可读性,能够为更多的读者所接受。

当然,书中所梳理的“文脉”与“学统”本来就是有着延续性的,否则就不成其为“文脉”和“学统”了。所以其中的人和事当然也就不会在特定历史的节点上戛然而止,而是同样有着延续性,甚至往往会延伸到当下。当那些已被历史的寒冷渐渐包围从而变成一个个纸上的符号的人物与现实中的阳光与温热发生联系的时候,他们就又“活”了过来,他们对于现实的意义也重新变得明晰。而将他们从历史深处“拽回”到现实中来,让人感觉不那么遥远的,往往就是作者自己。如此一来,那些人和事在读者面前就不会有“闲坐说玄宗”以及“前尘往事成云烟”的距离感与陌生感了。

“中文系不是培养作家的而是培养学者的”“作家是社会培养的而非大学培养的”,类似的说法在当下非常流行甚至似乎已成定论。但《民国大学的文脉》一书却以对“文脉”的系统梳理部分地回应了这种“定论”。那就是,也许难以找到作家可以培养的切实证据,但是北京大学、清华大学、燕京大学、北京女子师范大学等高校新文学作家辈出的现象不能不说与这些学校的新文学课程设置以及师资力量等资源配置向新文学倾斜,从而营造出浓郁的新文学创作氛围有关。与之相对的是东南大学由于其保守的立场和对新文学课程的拒斥,以及词、曲等课程的设置等所营造的古典氛围,则在一定程度上导致了新文学作家较少,而从事古典诗词创作的作家相对众多这一局面。这样一种梳理呈现既有说服力,也有一定的现实参照意义,同样可以看作是该书历史梳理背后内蕴“现实关怀”的具体表现。

当“民国”在现实中突然走红,社会上发生所谓“民国热”之后,这背后潜隐的其实是社会公众以追怀民国来表达对现实的不满和改进的渴望。“民国热”中一再被提起、被言说,令许多追怀者都羡慕不已的其中一点就是民国知识分子的气度与风骨。比如人们常常对傅斯年和胡适敢于在蒋介石面前跷二郎腿而津津乐道,以此来批判当下知识分子的卑微可怜、懦弱无耻;人们也常常用“五四”时代知识分子的恢宏大气、光明磊落来批判当下某些知识分子的蝇营狗苟、小肚鸡肠。但民国知识分子究竟是不是如今天的一般社会公众所神往的那样?《民国大学的文脉》在对以北京大学、东南大学——中央大学分别代表的激进思潮与保守思潮进行梳理时,也对所涉及的知识分子群像进行了再现刻绘。从中我们发现,民国年代的知识分子既有伟大、崇高,也有卑怯、自私,而且很多时候看似矛盾的言行还会出现在同一个人身上,民国年间的知识分子也都是“凡人”,并非神话。比如俞珊会以婚姻作为交易,换取年长自己19岁的赵太侔出面保释自己的弟弟俞启威;黄侃、吴梅两位名教授会在学生毕业聚会上骂阵打架;敢于当面顶撞蒋介石的刘文典同时也是一位嗜抽鸦片的瘾君子;光明磊落、正气凛然的傅斯年会对批评他的《东北史纲》的缪凤林施加压力……这些似乎与传言中的所谓民国气度与风骨不太吻合,但却恰恰也是《民国大学的文脉》所刻意造成的“间离”效果。

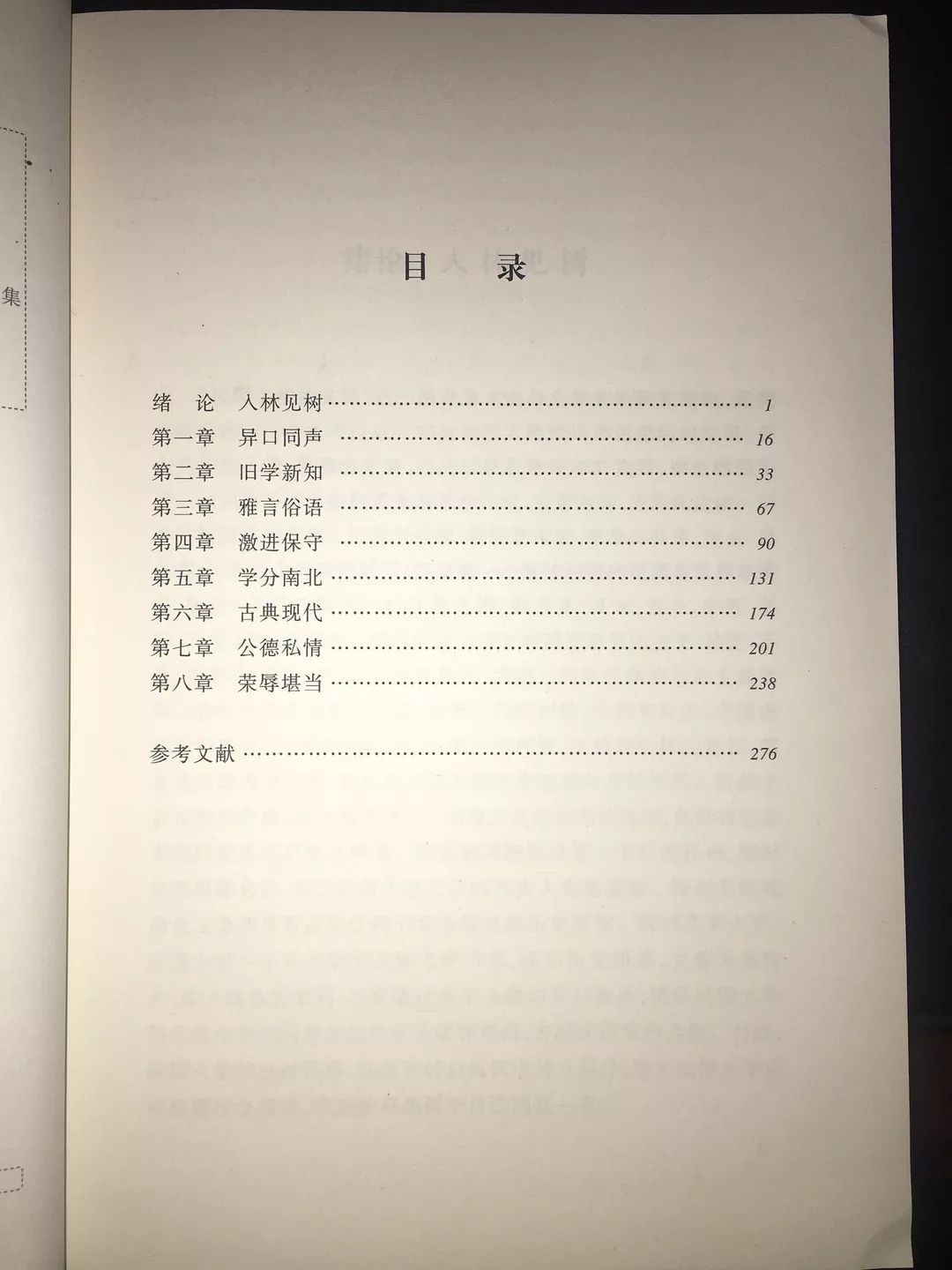

《民国大学的文脉》书影与目录

回到书名所谓的“民国”,“民国”其实既是一个时间概念,又有着一定的空间内涵(时至今日中国台湾地区仍然以“中华民国”自居),也正是从这一点出发,“民国文学”的概念曾经受到一些学者的批判与质疑。《民国大学的文脉》既然用了“民国”二字,同样也不得不面对“民国概念”的多义与含混。但在行文过程中我们发现,沈卫威先生巧妙地避开了有关“民国”的种种争议。比如书中第七章《功德私情》中“本能与叛逆”一节,不但从人事关系与角色转换入手辨析了曾经的“害马”许广平在做了广东女子师范学校“训导主任”兼学监舍监之后,面对学生中的“害马”将之视为“反革命”并严加惩处,从而比杨荫榆有过之而无不及的往事,同时也写到了20世纪50年代的“毛罗对话”以及1982年鲁迅之孙周令飞因与台湾女子张纯华相爱而发表“去国”声明、定居台湾,并被台湾国民党宣传、利用,两岸“破冰”后又回到上海以祖父鲁迅为赚钱工具的多重“叛逆”之举。而这些人和事,既是传统意义上的“民国文脉”的延续,同时也回避了有关“民国”概念的诸多争议,既是一种叙事策略,也是一种叙事态度。因为“文脉”是一种可以延续的存在,“文脉”在溢出了传统时间意义上的“民国”以后还在延伸,而延伸的触角是多方向的,既伸向大陆,也伸向对岸的台湾,乃至香港以及国外。所以这种延伸叙述,在逻辑上既是合理的,也是必要的。而且正是因为有了这种延伸,才使得书中所贯穿的现实关怀更显自然。

本文选自《中国图书评论》2017年第11期

21 July 2018

发表评论