张兰花

(山东省青岛西海岸新区实验高级中学)

按:本文刊登于《教学管理与教育研究》杂志2019年第13期,转载于该杂志的微信公众号。

摘要

审辩思维是学生历史思维能力的基础,加强对学生审辩思维的培养,有助于促进其“历史洞察力”的发展。就当前的实际教学情况而言,审辩思维在历史教学中并没有得到实际运用,部分教师只是在形式上进行调整而忽略了教学实际中的变革。基于此,文章主要对高中历史教学中存在的问题进行分析,进而提出相应措施培养学生的审辩思维。

社会的不断发展,对学生的要求越来越高,传统的教育教学方式已经不能满足社会的需要。尤其在新课程改革之后,成绩不再成为衡量和判断学生的唯一标准,教育教学的目标逐渐转移到培养学生的素质和能力上来。而培养学生的审辩思维正是在这种教育背景下应运而生的。历史作为高中阶段的重要学科,格外需要教师采用新型教学模式,培养学生审辩思维。

简述审辩思维

1.审辩思维的含义

审辩思维是指对于事物的判断方式,通过理性的分析最终达到合理的结论过程。需要注意的是,培养审辩思维是一个长期的过程,需要教师持续不断地进行培养,并且引导学生在学习过程中将思维训练方法和原则进行结合与实践,实现学生审辩思维能力的发展和提升。

2.培养审辩思维的意义和重要性

当前教育教学模式更加强调对于学生实际能力的考查,引导学生自己学会搜集信息、整合信息,并在获得信息的基础上得出结论,形成自身分析历史事件的思维角度,培养自身分析问题的能力。同时,在分析过程中,通过不断质询,对问题的理解更加深入,养成独立思考和分析问题的习惯。

此外,在高中历史教学中培养审辩思维是教育教学改革的必然要求。随着新课程改革的不断深入,高中历史教学目标对学生的培养要求主要是培养学生客观分析论述历史事件、历史问题,独立分析和思考历史问题的能力。而对于学生审辩思维的培养则是践行新课程理念的内在要求。这不仅提高了学生学习的能力,而且对于教师的教学要求也有所提高,需要教师引导学生进行独立思考和研究,并且将自己所获取的信息进行梳理、分析与整合,从而获得自己的结论和观点。

培养学生审辩思维也是学生和社会的共同要求。对于学生而言,审辩思维的培养有助于其培养学生与时俱进、胸怀当下的品质,为学生成为时代新人打下基础。对于社会发展而言,培养具有审辩思维的人才有助于促进企业核心竞争力的提高,实现企业以及国家的经济增长力。由此看来,培养具有审辩思维的人才对于促进国家发展极为重要。

3.高中历史课堂教学现状分析

其一,缺乏质疑反思环节。通过对当前的历史教学现状进行调查分析可知,部分教师仍然采用传统的教学模式,学生与教师之间的互动性比较差,学生对于历史知识的质疑性不高,主动验证和探索历史知识的行为更少。这主要是由于教师缺少对学生反思和质疑意识的培养。例如,在教学设计上缺少质疑环节。此外,当前的教学评价方式以及课堂教学的限制,也是反思与质疑环节开展的阻碍因素。

其二,缺少科学论证环节。通过相关调查发现,部分学生表示学习历史仅是为了应付高考,在日常学习过程中遇到历史问题,很少学生会主动收集文献资料进行论证。这反映出学生研究和探索的积极性并不高。同时由于学生尚未掌握科学的论证与探究能力,尤其在教师忽略科学论证环节之下,学生不知道如何开展科学论证环节。

其三,缺少自主研究环节。采用自主探究教学是解决学生理论与实际相结合问题的重要手段。但是,由于高中历史探究式教学大多流于表面,重形式轻能力,对于学生审辩思维和自主探究能力的培养并没有帮助。在教学过程中仍然是以教师和教材作为主体,学生学习的主动性并没有完全被激发。

高中历史教学中培养学生审辩思维的策略

“生活即教育”,在陶行知先生的教学理念指导下,高中历史教学策略应该从生活中来。教师应该从生活中选取教学素材,充实、丰富学生的课堂;学生也可以利用所学知识分析当下社会问题,培养自身审辩思维。

1.从课堂教学设计入手

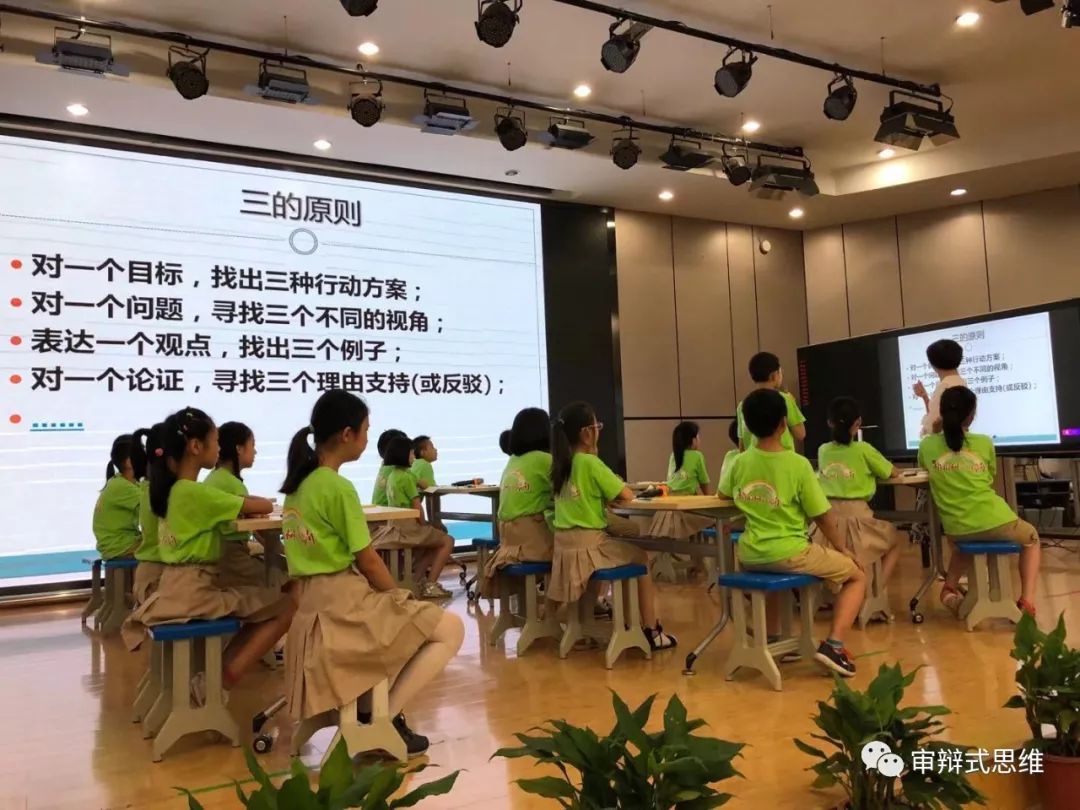

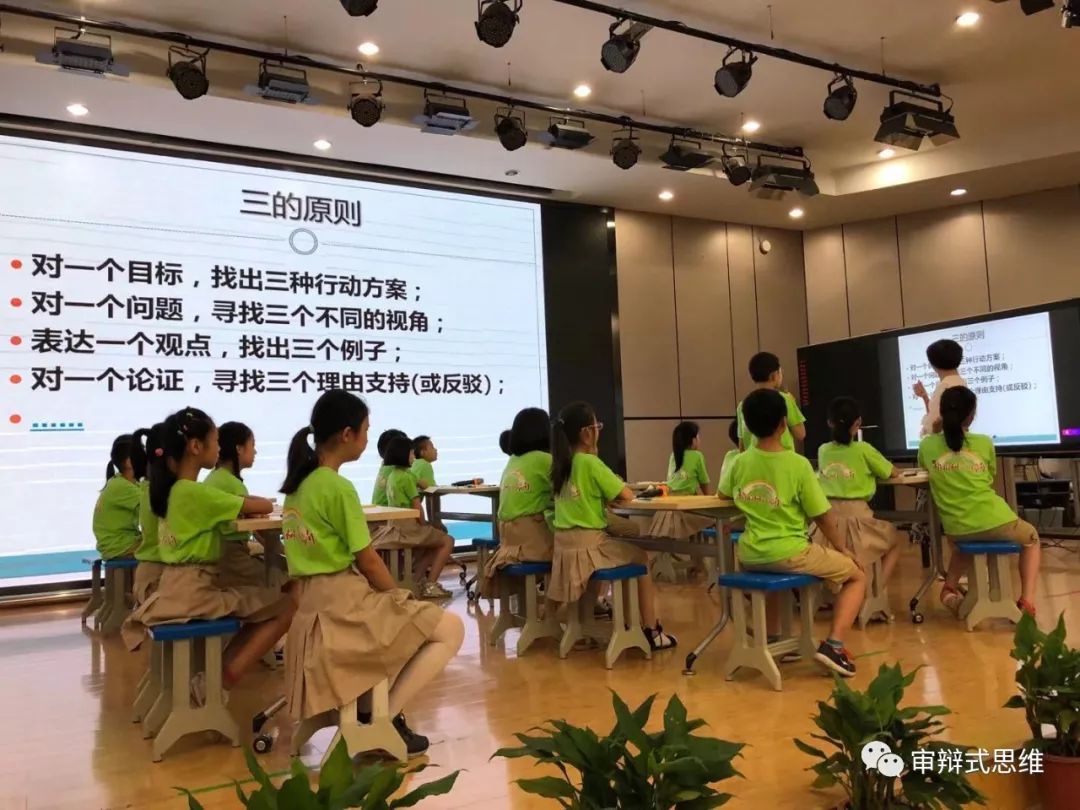

将审辩思维融入历史教学可以丰富教学内容,教师可以采用多样化教学方法,从创设教学情境等方面入手,通过合理组织教学内容,结合历史学科特点设计特色教学模式,充分运用教学资源等,在教学设计中充分体现审辩思维。同时,在高中历史教学设计中需要贯穿“问题意识”的核心概念。教师在进行教学设计时需要制造认知冲突,使得学生对于历史事件产生怀疑,进而通过搜集信息构建新的历史认知体系。

以《民国时期民族工业的曲折发展》一课为例,本课的教学目标为通过展示相关史料、图表以及影像资料,揭示“民族工业曲折发展”的五个阶段,引导学生分析不同阶段民族工业发展的情况以及背后的成因,引导学生寻找背后的问题,感悟民族工业企业家的家国情怀。以“张裕葡萄酒在1915—1917年发展”的影响资料为引子,分析此时民族工业迎来发展黄金时期是什么原因导致的,其背后发展的原因和背景是什么。同时,教师可以适当点出当时的历史时期,既丰富课堂内容又能够对学生有所启发。“民国初期正是袁世凯复辟时期,为什么此时的民主工业反而迎来了发展的春天?”通过设置问题,层层推进,引导学生全面了解和学习历史知识,更加客观地评价历史事件。

2.从课堂教学入手

历史课堂教学需要教师采用探究式教学模式,引导学生采用科学的教学方法研究和探索历史问题,在掌握历史基础知识的前提下对某一历史事件进行深入探索。此外,教师还可以通过为学生创设学习情境,引导学生进行换位思考,学会深入分析问题。学生在学习高中历史时经常会出现忽视历史大环境、大背景的问题,导致出现“想当然”的思维误区。为此,教师可以采用“问题式研究性学习模式”以及“课题式研究性学习模式”,培养学生的审辩思维。

采用“问题式研究性学习模式”,就是需要教师在学生产生质疑的基础上进行辩论或者讨论,让不同观点和思想进行碰撞,从而达到多角度看待问题和分析问题的目的,实现对学生审辩思维的培养。仍以《民国时期民族工业的曲折发展》为例,教师在引入张裕葡萄酒案例之后,提出问题:“为什么民国初期被称为民族工业发展的黄金时期呢?”此时部分学生就会收集袁世凯统治时期的相关背景资料,如“破坏临时约法”“签订二十一条”等,很明显与初期民族工业的繁荣产生矛盾。其次,教师可以组织学生对此问题进行深入分析和探究,进而达到培养学生审辩思维的目的。

综上所述,在高中历史教学中转变教学方法和方式,培养学生的审辩思维极为重要。新课程改革不断深入,对于学生的素质与能力的要求不断提高,为此,教师需要在提高自身专业知识与能力的同时,采用新型教学方式,激发学生的问题意识和质疑意识。

参考文献

[1]付华龙.史料教学:基于培养学生审辩式思维的教学路径尝试——以岳麓版《大萧条与罗斯福新政》教学实践为例[J].中学历史教学,2017:6.

[2]杨春生.审辩式思维视域下历史学科创新能力培养策略[J].中学历史教学,2017(3):1.

发表评论